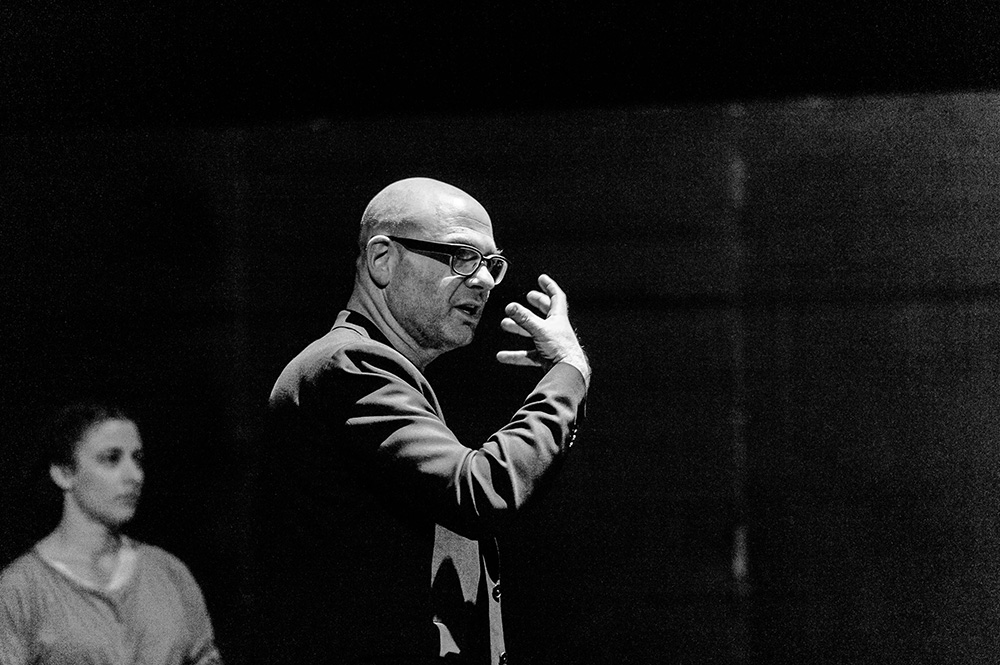

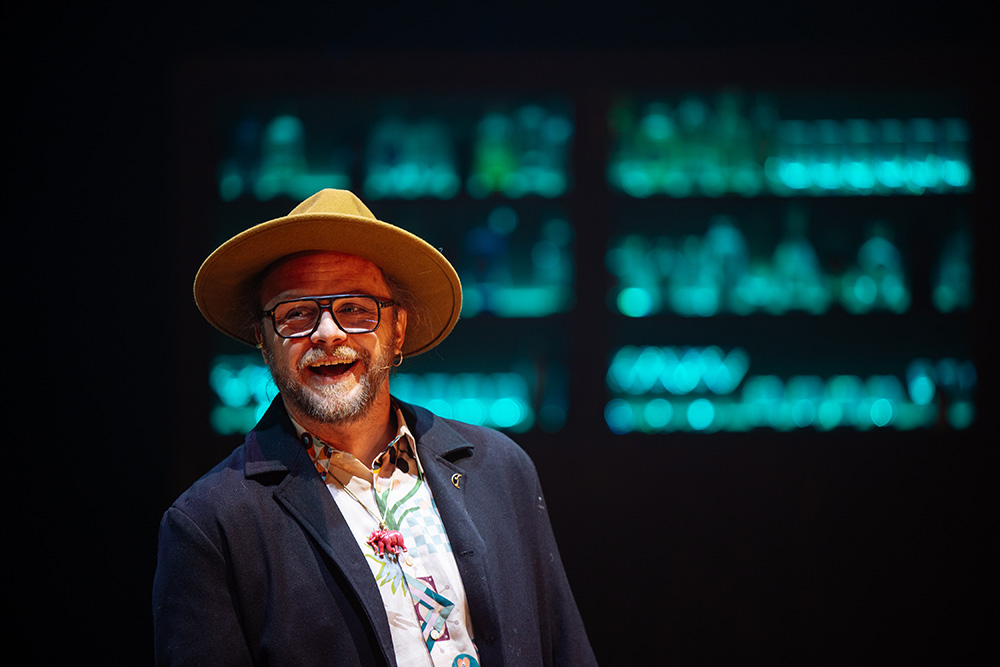

吕柏伸 创作与教学共振 见证不同阶段的戏剧之路(上)

「如果我们对外征求艺术总监,你觉得会有人来应征吗?」身为台南人剧团艺术总监的吕柏伸话锋一转,提出这个疑问。 真的,是个问句。 「没有人做过这个事情吧?我一直很想,但怕大家觉得我在开玩笑。」吕柏伸说得颇严肃,也坦然地说:「我现在眼睛不好,不过演员们反而觉得我好像听力变好了。」看似失之东隅,收之桑榆,也看似云淡风轻,却难掩在年纪增长之时,更代表他已在这个职位超过20年。 比剧团艺术总监更久的是,他在大专院校任职的时间,从兼任到专任于国立中山大学、国立台湾大学。创作与教学,两条生命轨迹彼此交叠,似乎构成「吕柏伸」,同时也见证他在不同阶段的自己。