颜清琪

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus让当代马戏成为艺术生态的一环

盛夏柏林,当大部分公立剧院关上大门时,位于米特区(Mitte)哈克谢尔市场(Hackescher Markt)的一处庭院里,有一间剧院依然灯火通明、人群熙攘。走上2楼,迎面而来的并非传统舞台正襟危坐的观众席,而是小酒馆式的桌椅配置。前台人员带位后送上菜单,观众点上一杯酒或轻食,随即被包裹在一种亲暱、放松以及共享的氛围里。不同于一般剧院常见的年轻观众,放眼望去大都是大人带著孩子的家庭客群。 这里是专门上演当代马戏作品的变色龙剧院(Chamleon Theater Berlin,简称变色龙),在柏林这个表演艺术高度发展的城市里,马戏从一种边陲娱乐转化为具有创作语言与社会议题承载力的表演形式,变色龙剧院可说是这场转型的催化场域之一。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus城市绿洲的奇花异朵

在柏林这座艺文活动爆炸、文化节庆不断的城市,人们大多熟知专属剧场人的「戏剧盛会」(Theatertreffen),或是以舞蹈为号召的「舞在8月」(Tanz im August)。然而,当我问起「柏林马戏节」(Berlin Circus Festival)时,朋友们多半皱起眉头:「柏林有马戏节?」 这样的反应并不意外。它选在剧院放暑假的夏季登场,从事与热爱表演艺术的人早已离城度假,谁还留在柏林;它不依附于任何文化机构,而是在废弃的滕珀尔霍夫机场(Tempelhofer)的空旷草坪搭起帐篷;最根本的,马戏作为表演类型,永远在「娱乐」与「艺术」之间摆荡,难以归类。 正是在这样不合时宜、不符常规的缝隙里,柏林马戏节从2015年开始,一步步把非典型变成日常,让「见怪不怪」成为最真实的节庆表情。也正是这种无法被轻易定义的特质,赋予了柏林马戏节独特的性格一种自由、包容开放、多元、允许混乱的反主流精神。它既是个艺术节,也是一个社交场,更是既有文化分类系统的改写。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(三)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(三)以马戏为核心的社会改造计划

自 2010 年起,巴西社会服务机构 Sesc(Servio Social do Comrcio)在圣保罗发起 「CIRCOS Sesc国际马戏艺术节」(CIRCOS Sesc Festival Internacional de Circo),便逐步成为拉丁美洲重要的当代马戏平台。艺术节强调去中心与普及化,节目除分布于市中心的多个场馆,甚至走入低收入户、游民集结的下城区,让不同社群都能接触到国际与本土的马戏创作。 在巴西多元种族、贫富差距及文化冲突的复杂背景下, Sesc被视为巴西民间版的「文化部」,其任务涵盖教育、体育、艺术与社会服务,网络遍布全国,光是在圣保罗,Sesc就有40余个综合型场馆。对Sesc 而言,马戏艺术节不单只是表演艺术的集结,更是介入日常、关注群体、承载多元文化的社会实践。 CIRCOS策展团队组成非常多元,从表演艺术领域,到建筑、设计、文化传播到法律与社会科学背景,本文采访两位核心策展人玛丽娜.赞(Marina Zan)和娜塔莉.卡明斯基(Natalie Ferraz Kaminski),一探她们如何透过艺术节这个平台,贯彻Sesc的组织使命,彰显马戏作为文化治理工具的潜力,回应社会的挑战的同时,也成为和所有观众共在、思考与感受的艺术类型。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(二)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(二)从老去与酷儿的异质身体 到叙事与空间的边界

马戏从来不该只是属于身强体壮、阳刚男性的舞台。逐渐老去的身体能够宣示存在,把时间刻下的痕迹转化为活生生的表现,颠覆「技艺高超」的定义;拒绝服从性别规训的酷儿身体,同样地,也能透过异质的身体,召唤且翻转大众的凝视。 比利时状况马戏团(Circumstances)的《非凡身体》(Glorious Bodies)让6位已经从马戏舞台上退役的专业表演者,重返舞台。他们以苍白的头发、略显僵硬却依旧敏捷的身体,透过单人或群体动作、跳跃与支撑,探索重力、平衡与耐力。西班牙循环剧团(Ca Cclicus)《垂老之美》(Vetus Venustas )找来 67 岁至 80 岁的长者与青年表演者同台,将个人档案与记忆带进作品,产生跨世代的对话和连结。两部作品都在单纯展示技巧之外,发起省思:当社会是一个常常抛弃「不再生产」的老年人的仓库,我们如何让「衰老」成为另一种创造的力量。 与高龄马戏形成对照,澳洲三角裤工厂(Briefs Factory)的《脏脏秀》(Dirty Laundry)则用更激进的方式,直接把酷儿身体推到舞台正中央。《脏脏秀》延续他们一贯的「酷儿歌舞马戏」风格,将高空特技、杂耍、火焰呼拉圈、变装秀与脱衣舞融为一炉,既挑逗又张扬,逗得现场观众捧腹大笑。主创者费兹.法纳那(Fez Faanana)说:这场秀是要把那些被社会视为荒唐或羞耻的事,堂而皇之地放到舞台中央,「我们庆祝差异、相似、创造力,以及做自己的自由即便看起来再荒谬。」

-

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(一)

四界看表演 Stage Viewer 2025巴西CIRCOS — Sesc 国际马戏艺术节(一)从地球的边陲 跨越到阶级的边缘

马戏是一种以运动揭示乌托邦的艺术,小丑将自身的痛苦转化为笑声,自日常的逻辑逃逸,忘却集体的苦难;特技演员以超乎人类的意志,解放恐惧与惊愕,让冒险成为一种幻象。虽然马戏拥有暂时中断现实的力量,它并不与社会脱节,更不会对其残酷无动于衷,因为浪漫的巡演梦想总伴随著严苛的处境。 由巴西社会服务机构 Sesc 主办,今(2025)年8月份在圣保罗(So Paulo)登场的第8届 CIRCOS Sesc 国际马戏艺术节(CIRCOS Sesc Festival Internacional de Circo),正回应这样的矛盾张力。它的策展主轴聚焦「聆听、记忆与抵抗」,既尊重马戏作为传统艺术的历史,也鼓励艺术家以自身的文化背景、性别、种族与土地为养分进行创作,展示当代马戏的复数性与生命力文化多样性被视为创造的力量,非主流的声音与美学在此找到空间,瓦解传统叙事。 为期17天的活动,汇聚来自巴西及阿根廷、法国、南非等国共 24 个团队与艺术家,带来40个作品,邀请观众见证,马戏如何消弭,跨越社会的、文化的、身体的,以及最根本的人与人之间的边界。

-

艺号人物 People 捷克夜店马戏团导演

艺号人物 People 捷克夜店马戏团导演罗斯提斯拉夫.诺瓦克 只有专注技艺,才能找到舞台的自由(上)

舞台中央,一台10公尺长的跑步机低沉运转,宛如时间的齿轮在黑暗中无情推进。4名表演者踏上平台,有人快步向前,有人被迫后退,仿佛被无形的力量操控,却又在极限中挣扎求生。虽是马戏作品,捷克夜店马戏团(Cirk La Putyka)《奔跑者》(Runners)却不时让人想起偶戏:跑步机像是那条牵动木偶的线,只是这一次,它化为速度与重力,主宰场上的表演者。 这样的联想并非偶然。捷克偶戏在欧洲有著深厚的历史与艺术地位,夜店马戏团导演罗斯提斯拉夫.诺瓦克(Rostislav Novk Jr.)正出身于这样的传统偶戏世家第8代。 从小耳濡目染,但他并没有单纯延续这项家族传统,而是在布拉格戏剧艺术学院(DAMU)接受「偶戏与另类剧场学系」(Katedra alternativnho a loutkovho divadla)的专业训练后,逐渐转向马戏与跨界剧场。 2008 年,他与弟弟维特克.诺瓦克(Vtek Novk)共同创立夜店马戏团,名字取自捷克语「酒馆」之意。10多年来,团队创作超过30个作品,巡演30余国。诺瓦克不断尝试把杂技、舞蹈、戏剧、音乐与视觉元素交织,他说:「我不想只满足观众或评论家的期待,马戏必须不断探索新的边界。」这样的信念,正体现在《奔跑者》的作品企图上。

-

艺号人物 People 捷克夜店马戏团导演

艺号人物 People 捷克夜店马戏团导演罗斯提斯拉夫.诺瓦克 只有专注技艺,才能找到舞台的自由(下)

Q:你的作品常被形容为「马戏剧场」(circus-theatre),融合多重艺术语汇。你认为这是当代马戏的趋势吗? A:对我而言,多重语汇是必要的。某些主题以语言表达更具力量,但有时杂技动作与技巧才是我们与观众之间最强的桥梁,是传递情感与思想的方式。 我总是从主题出发,再寻找最合适的表达形式。马戏艺术、技艺与平衡永远是基础。 就像《奔跑者》,人们或许会问:这是剧场、舞蹈,还是马戏?对我来说,标签和分类并无意义。 Q:夜店马戏团几乎是捷克当代马戏的代名词,你如何看待当代马戏与传统马戏的关系? A:20世纪初,捷克曾拥有欧洲最大之一的马戏团,不仅为娱乐,其目的也有教育性让人们能见到平时无法看到的动物。那时没有网路,也没有动物园。传统马戏的魅力在于氛围、大帐篷与圆形舞台,但如今少有作品处理戏剧性、叙事性或结构创新。 传统马戏无法适应时代,也无法找到新的出路。有人争论是否应在舞台上使用动物,但若从那角度看,所有涉及动物的运动也都该结束。 对我而言,马戏艺术是多元而缤纷的从最商业化的太阳剧团,到最实验的表演;从公共空间、画廊,到教育性、科学性、政治性与非政治性的创作。传统马戏无法涵盖这样的广度。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿劳马戏艺术节现场(二)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿劳马戏艺术节现场(二)为了那些难以被定义,但值得被记住的作品

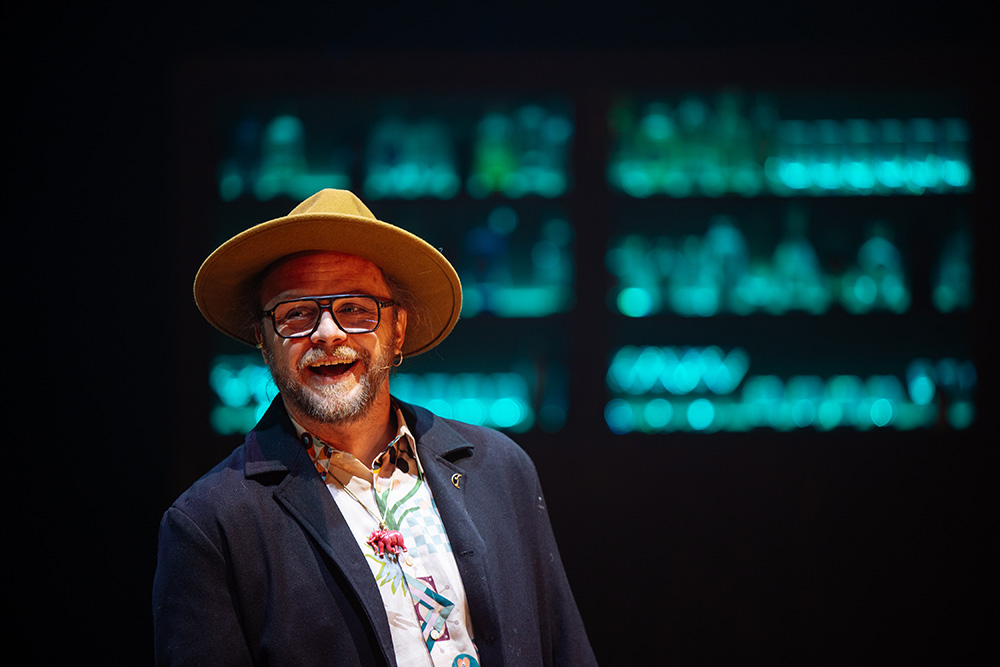

不同于人们对艺术总监的刻板印象,罗曼.穆勒(Roman Mller)穿著印花衬衫、盘著一头长发,不修边幅的样子,更像是一位自在不羁的艺术家。他总是一派轻松地穿梭在艺术节现场,与观众、艺术家聊天互动,时不时传来爽朗笑声。无论哪一场演出,都能看见他坐在观众席间,毫不保留地鼓掌喝采,为每一位表演者真心叫好。 他说:「与其说我是一个策展人,不如说,我是从艺术家的角度出发,去发现城市的可能性。」 在接掌阿劳马戏艺术节(Cirqu Aarau Festival)的总监之前,穆勒本身就是一位当代马戏领域创作者。过去20年,他与他所创立、以扯铃艺术闻名的团队 Trespace 在世界各地巡演超过20年;当时,瑞士德语区几乎没有当代马戏的舞台。直到 2012 年,他回到这个家乡旁的小城演出,才开启了日后艺术节的机缘。 出于艺术家天马行空的想像,穆勒让这座安静得仿佛与「节庆」无关的小镇,被马戏的氛围与能量包围。从一座旧马术训练场改建的表演空间开始,他邀请观众走进教堂、图书馆、公园广场和街道,也走进那些还不知道会发生什么,但很马戏的时刻。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿劳马戏艺术节现场(一)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿劳马戏艺术节现场(一)物质的多重宇宙

阿劳(Aarau),位于苏黎世与巴塞尔之间,阿勒河畔(Bren an der Aare)的一个中世纪小城,人口仅两万,却拥有一个节目品味不俗、策展视野鲜明的马戏艺术节(Cirqu Aarau Festival)。这个创立于2013年、每两年举办一次的艺术节,以旧马术训练场(Alte Reithalle)为基地,演出遍布整个小镇,从老城广场、教堂、美术馆,乃至河岸湖面,都成为马戏演出现场。今年为期10天的活动,总计70场演出与26项制作,吸引了超过11,500名观众,创下近30%的观众人数成长新纪录,几乎所有场次皆告售罄,证明了艺术节过往所缔造出的口碑效应。 虽然没有特定的策展主题,但艺术节大多数的节目聚焦于物质与感知的探索,从朱利安.佛格尔(Julian Vogel)的陶瓷所象征的脆弱与失控,到约格.穆勒(Jrg Mller)与布料共舞所展现的呼吸与共鸣;从Sackripa团队在水中寻求平衡的诗意幽默,到罗纳多马戏团(Circus Ronaldo)父子在日常物件中传承的温暖与哀愁;最后以法国当代杂技团Cie XY与哈希德.乌兰登(Rachid Ouramdane)透过身体构建的集体信任与协作压轴,漫游在物及其所创造的多重宇宙。每一件作品都超越了单纯马戏的技巧展现,令人得以窥见当代马戏的发展趋势。

-

戏剧

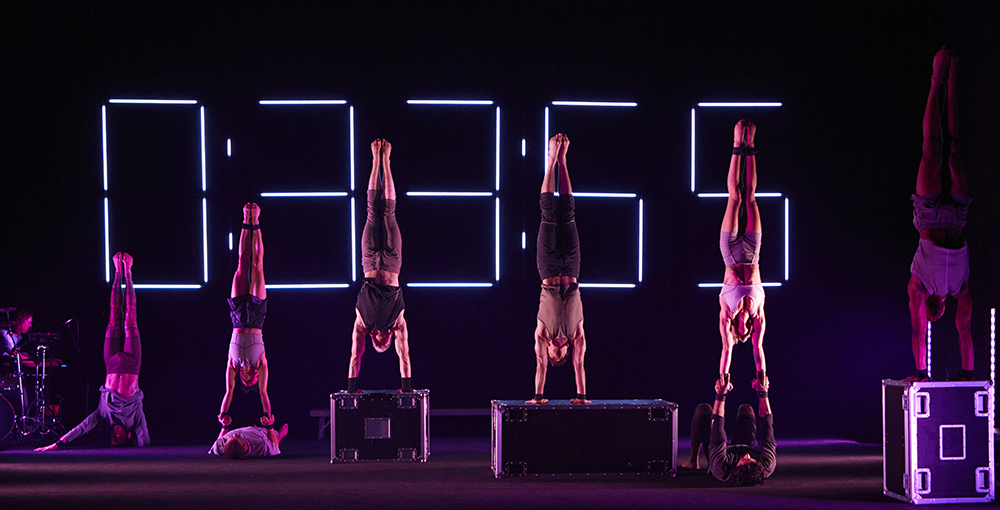

戏剧练习本身,就已值得搬上舞台

观众还未入场坐定,8位赤脚、身著日常排练服的表演者已经在场上暖身,有人倒立、有人翻身落地,有人抱著肩膀喘气,汗珠顺著手臂滴在黑色地版。这里既是排练场,也是舞台。演员身后,是一座巨大的 LED 时钟,冷峻白光显示著「10,000:00」的倒数起点。表演还没正式开始,空间早就充满能量。 这是来自澳洲阿德雷德(Adelaide)、最具代表性的当代马戏团队引力神话马戏团(Gravity Other Myths,简称GOM)去年首演的最新作品《一万小时》(Ten Thousand Hours)。此作接连拿下2024年阿德雷德艺穗节「最佳马戏表演奖」(Best Circus Award)以及2025年「评论人协会奖」(Adelaide Critics Circle Award)。今年10月将应FOCASA马戏艺术节之邀,来台演出。