黄亚中 在这个网路时代,只要找到自己的路,每个人都可以成为艺术家

站在 2025 年末回望,这一路走来,黄亚中对「站上舞台」这件事有了更深的理解。从柏林德意志歌剧院7年的驻院生涯,到离开体制、成为自由歌手,再到重返拜鲁特这座被视为华格纳圣殿的舞台,每一步都不是预设好的答案,而是在不断提问中前行的选择。面对读者的关心与提问,黄亚中分享的不只是角色与成就,而是身为一名台湾声乐家,如何在国际舞台上用声音证明自己,并且持续为下一个未知的阶段,准备好回答。

站在 2025 年末回望,这一路走来,黄亚中对「站上舞台」这件事有了更深的理解。从柏林德意志歌剧院7年的驻院生涯,到离开体制、成为自由歌手,再到重返拜鲁特这座被视为华格纳圣殿的舞台,每一步都不是预设好的答案,而是在不断提问中前行的选择。面对读者的关心与提问,黄亚中分享的不只是角色与成就,而是身为一名台湾声乐家,如何在国际舞台上用声音证明自己,并且持续为下一个未知的阶段,准备好回答。

站在鸿沟前,渴望与战栗同时袭来。彼岸有太多不确定因素了跳过去,掌声、喝采与光芒就会从全世界聚焦;但只要一点点偏差,就可能摔得遍体鳞伤狂风在身后呼呼地催促,这样的你,敢不敢把一辈子赚来的筹码当作跳板,义无反顾地纵身一跃? 身高 188 公分的陆逸轩(Eric Lu),身著简约的深色服装走来,神情冷静而自持。这位仿佛刚从战场归来的艺术家,没有胜利者的昂扬姿态,反而将所有波澜收敛在沉静之中。 回想去(2025)年 5 月他来台演出时,才刚与我们完成一次访谈。那时的他,穿著短裤、带著几分大男孩的轻松与自在,谁能想到,短短几个月后,他竟夺下全世界目光汇聚的萧邦国际钢琴大赛冠军?更令人难忘的是,在那个关键抉择之前,连他自己都踌躇,是否真的要踏上这条参赛之路?

但当他踏上波兰土地的那一刻,逃避的心情又不停地浮现上来。陆逸轩回忆,他在9月28日飞抵波兰华沙,当时他已经7年没有参加比赛,那种久违的、令人窒息的压迫感瞬间袭来。他在机场看到一个路人,戴著耳机、手里拿著乐谱,看起来像是来比赛的样子。那一瞬间,刚落地的陆逸轩脑中只有一个极其强烈的念头:「我可以现在就转身回家!」 当天晚上,他与钢琴家好友共进晚餐。对方看著陆逸轩的表情大笑,因为他的脸上写满了绝望,仿佛在问:「我们到底在这里做什么?」 他们只能透过互相开玩笑来缓解那种巨大的荒谬感与压力。随后的比赛期间,他已经无法再与朋友餐叙,更无法外出用餐,甚至婉拒媒体的采访。他说:「媒体都想询问我台上的感受」,但他内心的独白却是劫后余生的战栗:「我刚刚才经历了25分钟的地狱,而我活下来了。」 问他感觉最困难的是哪一轮。他毫不犹豫地回答是关键的「第3轮」。当时陆逸轩身体状况不佳,累积了3周的高压导致身心俱疲。然而,第3轮占总分权重极高,且他演奏的是技巧艰深、结构庞大的《第3号奏鸣曲》。他在身体最虚弱的时刻,凭借著那股超乎常人的意志力,在该轮拿下了最高分,为最终的胜利奠定基石。

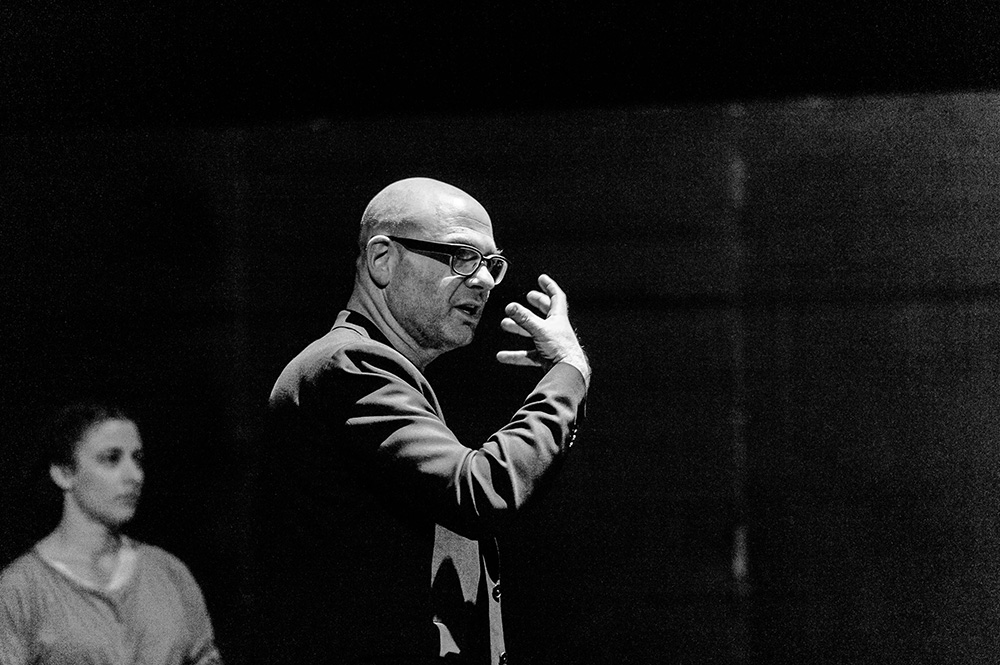

「如果我们对外征求艺术总监,你觉得会有人来应征吗?」身为台南人剧团艺术总监的吕柏伸话锋一转,提出这个疑问。 真的,是个问句。 「没有人做过这个事情吧?我一直很想,但怕大家觉得我在开玩笑。」吕柏伸说得颇严肃,也坦然地说:「我现在眼睛不好,不过演员们反而觉得我好像听力变好了。」看似失之东隅,收之桑榆,也看似云淡风轻,却难掩在年纪增长之时,更代表他已在这个职位超过20年。 比剧团艺术总监更久的是,他在大专院校任职的时间,从兼任到专任于国立中山大学、国立台湾大学。创作与教学,两条生命轨迹彼此交叠,似乎构成「吕柏伸」,同时也见证他在不同阶段的自己。

「戏剧创作、或艺术创作这件事情,经验传承是很重要的。」吕柏伸或许在剧团与学院担任不同角色,但两者有明显交会。但现在的他,似乎更强调的是「陪伴」,「看学生创作时,就是给意见,陪伴他们。」他也说这是自己面对学生的不同阶段,「以前比较看不开,对他们的要求很严厉,但这几年已不是这样,有时候觉得不是你选择剧场,而是剧场有没有选择你?」而吕柏伸认为,不是非得做剧场不可,很多学生未来有不同出路,「戏剧训练不一定是人才培训,而是在训练他们像是如何跟人合作之类的这些事情。」(注1) 另一个角度则是在剧团里头提供新一代创作者接轨实务的空间。 比较久之前的案例,是在中山大学时期,让黄建豪加入《K24》,成为他表演经验快速累积的关键(注2);另外像是即将于台南人剧团版《服妖之鉴》中饰演许湘君的演员陈映亘,就是参与台大戏剧学系2023学期制作《服妖之舰》后,被挖掘的新生代演员,吕柏伸说:「她今年刚毕业,让她可以跟崔台镐、杨迦恩等这些成熟演员一起工作,进步绝对是比在学校来得快很多。」还有与青年导演、编剧的合作,也间接改变了台南人剧团本身的创作轨迹。

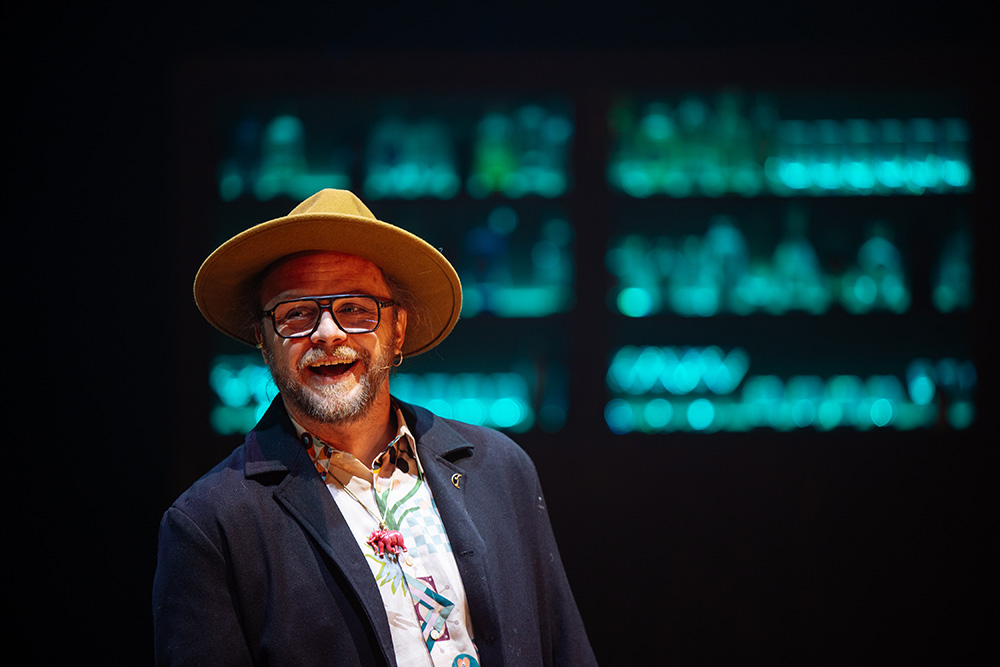

接受视讯采访的这一天,雅伦.莱弗许兹(Yaron Lifschitz)正处在两场排练的空档。镜头里的他一边吃著简单的午餐,一边侃侃而谈,显得忙碌却丝毫没有疲态;语速敏捷、思绪清晰,在长年创作与营运压力下,仍充满感染力与能量。毕竟,他所领导的「瑟卡」(Circa),是一个拥有近 70 名艺术家与工作人员、足迹遍布全球的当代马戏团队。 瑟卡诞生于 1980 年代的澳洲布里斯本,它的前身「摇滚马戏团」(Rock n Roll Circus),是一个标榜「不守规矩、略带叛逆」的小型团队。1999 年,刚从澳洲国家戏剧学院(NIDA)毕业的莱弗许兹以门外汉之姿加入团队,并在 2004 年推出3人作品《空.间》(The Space Between),逐步改写团队的发展方向,也奠定了今日瑟卡 的创作轨迹。 在莱弗许兹的带领下,瑟卡展现了一种跨越马戏、舞蹈、剧场与音乐的身体美学:编舞式的铺排、极简的视觉、强烈的当下性与体能真实。此外,更持续跨界合作,拓宽马戏的边界,例如《Opus》(2013)让4位弦乐手在杂技演员之间移动演奏萧斯塔可维奇的乐曲,《回归》(The Return,2015)重新诠释了蒙台威尔第(Claudio Monteverdi)歌剧,回应当代难民议题。 将在台湾上演的《Humans 2.0》延续 2017年《Humans》的提问:「作为人类,我们究竟能承受多少?我们能背负多少重量?我们能信任谁来支撑我们的负荷?」特别在疫情后,「接触」(touch)变得伦理化、政治化的世界,莱弗许兹重新审视人类的脆弱、秩序、混乱与连结。11位马戏演员在3幕结构中,交织身体与情感,以彼此的重量述说信任,以危险的边缘探问自由,以节奏与呼吸塑造人类最原始的互动。

Q:身为导演,你的作品横跨不同领域。是什么驱动你持续创作?在每一部作品中,你始终关注的核心议题是什么? A:我创作,一部分因为我热爱它;另一部分因为我不安全感重,我想确保我们有作品可以做。而且我永远对自己的作品不满意,所以想做更多、更好的作品。 我们也有很多人要养活,所以我们不能只靠现有作品,市场对新的东西永远有需求,而我们也想回应。 我觉得大部分的创作反应都来自「质疑」,或一点「不满」。我常觉得:「上一个作品很好,但我们可能没有找到足够的美,那下一个作品要不要更美?」像《Humans》比较温暖、慷慨,我就想:「那我们做一个更犀利、要求更高的作品吧。」于是做了《Wolf》。现在我又觉得我需要更多美,但不能俗气那要怎么找到?于是这推动我做下一个作品。 基本上每个作品都在问问题,而下一个作品试图回答它。 Q:瑟卡的演出常以编舞逻辑思考马戏,但你并无舞蹈或编舞背景,如何引导表演者将动作转化为语言? A:这是一种合作。我觉得知道自己「不擅长什么」很重要,但现在我做这行很久了,也对动作如何组合、哪里可能有机会产生新的东西有一定感觉。 我看世界的方式和其他人不同。在芭蕾或舞蹈里,有某些固定步伐、固定节奏,那不是我的节奏,也不是我的路径。因此我反而学会拥抱它,那可能也是我能提供的东西。 有时候,接受自己「就是不擅长某件事」,会是一个不错的开始。

1998年创团的身声剧场(下亦简称身声),从身体出发,走过竹围、淡水、再到国际,也跨越了音乐、舞蹈与戏剧的边界。接下创办人吴忠良遗志后,团长庄惠匀从演员的身体,一路走向创作者与管理者的角色。她说:「我们当前的世界就是混杂的。」所幸身声一直都理解世界的复杂,并且甘愿用纯粹的身心与那复杂碰撞。

苏洋征记得很多细节,像是电影开场的第一个画面、音乐祭场景与场景之间的换场、或是九吋钉乐团主唱特伦特.雷泽诺(Michael Trent Reznor)表演中讲的每一句话,众多细节像是一条一条勾引人进入梦境里的丝线,带著苏洋征与他的观众,重返场景之中。 打开苏洋征隐藏人格的关键字是「重金属音乐」。若有什么题材或形式能让这位肆意游走于影视、剧场、动画的创作职人苏洋征毫不犹豫地答应,那非得是摇滚乐不可,重金属的更好。而当这组关键字不经意现身于访谈之中,前半场仍侃侃而谈剧场观众毋需理解幕后苦境、技术与预算不该成为作品借口、分析串流与影音娱乐和剧场试错成本高低的理性导演,突然间转化成为知无不言、言无不尽,执著中满怀细腻与澎湃热血的感性追星人。

时间倒转回到2007年。 那年,张芳瑜是「岚创作体」(注)全本搬演外百老汇音乐剧《I Love You, Youre Perfect, Now Change》(在台湾常简称为《LPC》)其中一名小演员,我是同样初次登台的钢琴乐手。我们一同来到声音指导连芳贝家中上课,张芳瑜唱了剧中一首描述女子等爱心情的〈I Will Be Loved Tonight〉,千回百转的旋律线,千丝万缕的心绪,缠绕著恐惧、期待与自我怀疑,最终堆叠成坚定的信念「我会被爱」。 最后的和弦余音落定,老师转头说:「张芳瑜,你唱歌都没在想,这样很好。」 这是称赞肯定张芳瑜不落入那些细微、纠结的技巧展现,反而毫无后顾之忧,跟著旋律指引的方向,抛出自身与角色、旋律与声音的情感共鸣。访问时提起这段往事,她说:「好怀念也好羡慕喔,我现在都想很多耶!」 很难想像「想很多」的张芳瑜是什么样子。

比利时编舞家杨.马腾斯(Jan Martens)今年将第三度来到台湾(注1),带来重制版《再见狗日子》(THE DOG DAYS ARE OVER 2.0)。藉这次演出机会,我们回望他的创作轨迹从17岁上第一堂舞蹈课、19 岁踏入舞蹈学院、26 岁开始编舞,到如今成为国际舞坛备受瞩目的名字,马腾斯如何一步步建立自己的舞蹈观? 他的作品经常从概念出发,以舞者的身体作为对当代的回应语言。与其说他拥有一套可被辨识的风格,不如说他不断透过不同的身体实验舞蹈语汇,每一次都像是在测试舞蹈的边界。 从房间里随意起舞的少年,到拆解舞蹈规训的叛逆期,再到如今愿意将经典视为工作箱重新开启《再见狗日子》不只是一次重制,更像是他与自己的创作历程之间一次诚实的对话。

不同于威廉.佛塞或碧娜.鲍许的作品,动作辨识度高,马腾斯的艺术语汇在于极简地处理「透明度」和舞台上的「人」。这也是为什么他再次搬演《再见狗日子》,「如果我在10年后放入不同的人,会如何改变这个作品?」对他而言,作品不只是重制,而是一次次让身体重新打开,去回应当下所处的时代与现场。 灵感不是引用,而是一种燃料 谈到灵感来源,或许与马腾斯曾经对文学感兴趣有关,阅读对他而言成为非常具启发性的艺术形式。尽管职涯发展顺风顺水,大量工作和巡演也让他没有足够时间去画廊或看电影(关于这点,他表示这真的需要被改变),于是他经常在火车上、飞机上、饭店房间里进行大量阅读,获取创作想法。 像是《再见狗日子》来自美国摄影大师菲利普.哈尔斯曼(Philippe Halsman)关于跳跃的引言,《噪音之声》(VOICE NOISE,2024)的灵感则来自安.卡森(Anne Carson)的〈声音的性别〉。卡森提到古希腊女性的喊声 「Ololygē」,那是一种介于快乐与痛苦之间的声音。马腾斯想著「好,让我们创造属于我们的『Ololygē』,我不知道它是什么,但我和舞者们一起做研究。」文本的内容并不是被直接用于舞蹈作品中,而是作为创作起点。 舞蹈史、行为艺术作品等各类型的艺术形式,也是重要的工作箱。除了《汗流浃爱》以芭蕾双人舞拆解而生,行为艺术家玛莉娜.阿布拉莫维奇(Marina Abramović)和乌雷(Ulay)经典作品中的主题,像是耐力、残酷、时间,也都成为马腾斯当时在编创中非常重要的工具。 谈及如何在外部参照与直觉之间取得平衡时,马腾斯说:「有些时候,我必须刻意放下灵感来源,让直觉接管,否则作品会卡住。」就像《再见狗日子》以跳跃作为唯一语法,他为自己设定严格限制,但在发展过程中暂时松开限制,允许舞者带入更多上半身与手臂动作,再回到概念本身做出取舍。「我相信事情终将步上正轨,最重要的是要信任自己的直觉。」他有时在首演前夕才突破瓶颈,或许相信直觉是艺术家必要的冒险,透过看似不合理的做法来找到最完美的呈现。

舞台中央,一台10公尺长的跑步机低沉运转,宛如时间的齿轮在黑暗中无情推进。4名表演者踏上平台,有人快步向前,有人被迫后退,仿佛被无形的力量操控,却又在极限中挣扎求生。虽是马戏作品,捷克夜店马戏团(Cirk La Putyka)《奔跑者》(Runners)却不时让人想起偶戏:跑步机像是那条牵动木偶的线,只是这一次,它化为速度与重力,主宰场上的表演者。 这样的联想并非偶然。捷克偶戏在欧洲有著深厚的历史与艺术地位,夜店马戏团导演罗斯提斯拉夫.诺瓦克(Rostislav Novk Jr.)正出身于这样的传统偶戏世家第8代。 从小耳濡目染,但他并没有单纯延续这项家族传统,而是在布拉格戏剧艺术学院(DAMU)接受「偶戏与另类剧场学系」(Katedra alternativnho a loutkovho divadla)的专业训练后,逐渐转向马戏与跨界剧场。 2008 年,他与弟弟维特克.诺瓦克(Vtek Novk)共同创立夜店马戏团,名字取自捷克语「酒馆」之意。10多年来,团队创作超过30个作品,巡演30余国。诺瓦克不断尝试把杂技、舞蹈、戏剧、音乐与视觉元素交织,他说:「我不想只满足观众或评论家的期待,马戏必须不断探索新的边界。」这样的信念,正体现在《奔跑者》的作品企图上。

Q:你的作品常被形容为「马戏剧场」(circus-theatre),融合多重艺术语汇。你认为这是当代马戏的趋势吗? A:对我而言,多重语汇是必要的。某些主题以语言表达更具力量,但有时杂技动作与技巧才是我们与观众之间最强的桥梁,是传递情感与思想的方式。 我总是从主题出发,再寻找最合适的表达形式。马戏艺术、技艺与平衡永远是基础。 就像《奔跑者》,人们或许会问:这是剧场、舞蹈,还是马戏?对我来说,标签和分类并无意义。 Q:夜店马戏团几乎是捷克当代马戏的代名词,你如何看待当代马戏与传统马戏的关系? A:20世纪初,捷克曾拥有欧洲最大之一的马戏团,不仅为娱乐,其目的也有教育性让人们能见到平时无法看到的动物。那时没有网路,也没有动物园。传统马戏的魅力在于氛围、大帐篷与圆形舞台,但如今少有作品处理戏剧性、叙事性或结构创新。 传统马戏无法适应时代,也无法找到新的出路。有人争论是否应在舞台上使用动物,但若从那角度看,所有涉及动物的运动也都该结束。 对我而言,马戏艺术是多元而缤纷的从最商业化的太阳剧团,到最实验的表演;从公共空间、画廊,到教育性、科学性、政治性与非政治性的创作。传统马戏无法涵盖这样的广度。

与郑宗龙相约云门,他一身黝黑,说是昨天才刚从「濑户内国际艺术祭」带领云门舞者演出《定光》与几场推广活动回来。神情虽显旅途的疲惫,谈话上却反而轻松爽朗。或许是濑户内的烈日晒得他一身松,也可能是接任云门艺术总监近5年的历程,他的身心在各种周旋中逐渐找到自在的方向。 不过,说5年是仅就可见的转变点而言。2020年他正式接手云门,但早在2017年底林怀民就已透露两年后云门将交棒郑宗龙,所以这重担最少得算个7年吧。而这之前,他不仅在独立创作上如《在路上》(2012)获台新艺术奖肯定,更在云门平台上创作了《一个蓝色的地方》(2013)、《来》(2015)等展现其优异编创能力的作品,更不用说2016年那脍炙人口并巡回欧美多国的《十三声》。再有才华与累积的艺术家,接下云门这个年过半百且享誉国际的庞大组织都不可能没有压力。

细数郑宗龙的每个作品,舞蹈动态固然是主要焦点,但我们也会发现,与听觉有关的种种似乎更是驱动他每个作品中独特身体的关键钮。从《来》、《十三声》的唱咒,驱动舞者身体有如降神般的神秘力量;《定光》中细微的自然声响,挠动舞者怪奇身体动态与动作组成;向《水月》致敬也挑衅的《霞》,运用清水靖晃版本的巴赫大提琴无伴奏组曲,让观众看见《水月》中不曾出现的骚动感;又或是更早期《一个蓝色的地方》以无声片刻突显当下焦虑与躁动。

大学就读国立中山大学剧场艺术学系,研究所毕业于国立台北艺术大学剧场艺术创作研究所表演组,然后在研究所阶段与同学创立剧团,持续创作超过10年。近期成立公司,并参与不同剧场类型、剧团的演出。这是「嚎哮排演」团长黄建豪的剧场履历。 很顺畅,且理所当然。 这么说的时候,略显慵懒姿态的黄建豪放下手上正在吃蛋饼的筷子,摇摇手,「才没有,我研究所念了7年。」每次休学时都觉得自己应该不会念完了,「我都在说服自己,那张纸根本不重要。人家会做的梦是那种『醒来觉得自己还在当兵』的梦,我做的是『醒来发现我没有拿到毕业证书』的梦。」话锋一转,他感谢起徐亚湘老师。一直毕不了业,其实是卡在黄建豪过于脆弱的戏剧理论,没办法通过必修课程,直到徐亚湘老师开设的台湾戏剧相关研究专题,让他意外发现亲戚曾制作台语广播剧,于是到国家图书馆翻找报章杂志,做成报告。「其实不大像报告,更像精美的寻宝故事。」或许看到黄建豪的认真,徐亚湘老师让他过了关。 履历上的洋洋洒洒,似乎不那么理所当然地成功与顺利。

今年的传艺金曲奖典礼,颁发「最佳编剧奖」时,从颁奖人口中说出「叶志伟」这个名字。少有时刻穿著西装、白衬衫的他走上台,先是感谢,但接下来的一句话是:「老实说,我从今天一入场,一直觉得自己走错棚。」以布袋戏作品《豆花公剧场版拍断手骨颠倒勇》拿下奖项的他,从事现代剧场工作超过20年,而获奖作品是他第2部台语布袋戏剧本。 「最后我想要说,我是一个北港人,我从小在妈祖庙前、菜市场长大」这是叶志伟致词的最后一段,接下来要说的,则是关于他的成长、关于台语,更关于这个做现代剧场、编导传统戏曲、写影视剧本的叶志伟,此时此刻身在何处。

1993年,由「二哥」王荣裕创立的剧团金枝演社,汲取「胡撇仔戏」的养分,发展出风格化的表演美学、台湾在地的语言能量与文化内容;同时,更是极少数培养专职演员的现代剧团。团内的资深演员李允中自2000年入团、施冬麟隔(2001)年入团,再加上稍晚入团的曾铧萱,至今都仍维持团员身分,甚至是人生迄今只加入过金枝演社。因此,我们将从他们开始接触现代剧场的那个时间点开始,细数李允中、施冬麟与曾铧萱3位资深团员在金枝演社的这些日子。

Q:3位的母语都是台语吗?在金枝学习台语、演出台语剧,对你们而言的意义又是什么? 施:我们家以前会有3种语言,国语、四川话跟台语,但台语比例很低。在金枝发展到后来,我对台语的认同开始出现。 李:金枝一直很注重台湾本土发生的事情,所以我们的核心是都是从那些东西去发展的。因为在这个团,才发现原来台湾有这件事情,因为这出戏要做功课,才开始对台湾这块土地有愈来愈多认识。 现在二哥也开始鼓励我做一些自己的创作,我就会很明确表达自己的创作一定是全台语的没有为什么,这就是我的坚持。 我们这年纪的小孩都一样。家里父母都讲台语,但对我们都会说国语,因为他们认为台语就是没水准,希望小孩不要因为语言被歧视。像我以前真的被我同学伤到过,但他其实是无意的。因为本来会讲台语的人,讲国语的卷舌音就会发不好,然后有次我就有个音没有卷舌,同学就说我头发都自然卷,但讲话却不会卷,其实我是蛮受伤的,但我们是好朋友,那时候就笑一笑。 施:我自己后来到了近10年,开始意识到台语的意义。 以前在演戏的时候,我会把自己放在艺术本位,是为了艺术服务,但后来我发现戏剧不应该是纯艺术,因为戏剧要发声、要讲话,怎么去设定故事内容、背景,怎么去设定角色,其实都是一种「政治」。 后来觉得自己开始想要去认真著墨台语,有两个原因。 一、我觉得台语是个很「戏剧性」的语言,比我们现行的国语,有更多层次变化。 二、从国语里面找不到的那种力量跟活力,我在台语里面找到。后来会觉得,如果我把台语当成是个可以去深入的目标,我好像找到了一个「落点」以前是纯艺术,是悬挂在空中的,可是学习台语、认识台语,透过台语去认识台湾的事情的时候,我就可以稳稳地踩下来。 曾:我阿公、阿婆是客家人,妈妈是台语,可是他们不会跟小朋友讲台语。我现在仔细想想,其实我从小跟阿公、阿婆住一起,所以我小时候听到的客语比较多。可是他们在我国小时都过世了,所

《爱丽丝书中奇幻冒险》(ALiCE)并不是英国编舞家雅丝敏.瓦迪蒙(Jasmin Vardimon)第一次改编经典童话,她早在2016年就曾经挑战过《皮诺丘》(Pinocchio)。从1997年创立舞团至今,她始终以创作直面当代社会、历史与文化的反思,雅丝敏认为,选择经典改编,是让艺术与人产生共鸣最直接的方式。 1971年出生成长于以色列,雅丝敏儿时曾经是体操运动员,14岁开始跳舞,后加入以色列奇布兹现代舞团(Kibbutz Contemporary Dance Company),直到1995年搬至欧洲开启舞蹈职涯,不到25岁就获得第一座编舞奖项。1997年创立了以自己为名的雅丝敏.瓦迪蒙舞团(The Jasmin Vardimon Company)。她擅于运用多重媒材,在舞台上打造充满层次的视觉意象,除了细腻扣合原始文本探讨的议题,也不乏以当代日常为主题所进行的创作。她以舞者身体为媒介,结合动态身体与剧场的叙事,让观众得以在演出中重新感知自己的处境,看见人类对事物的理解是如何随著视角与情境而转变。

王宇光与陈德政皆是身兼数角的创作者,编舞家王宇光是微光制造的艺术总监,同时也是拥有渔业证书的渔人。作家陈德政早年曾撰写音乐专栏并担任DJ,35岁后开始登山,如今主业写作兼主持Podcast节目。虽然两位创作者深耕不同的领域,而其创作基点有著「从身体出发」的共通性。他们各自带「身体」载具,努力将生命中的「经验」之石填入其中,最后潜心打磨转化为层峦叠翠的生命作品。 国家两厅院举办了「爱国东小聚场」艺术家对谈活动,特邀王宇光与陈德政从身体经验出发,互相分享如何将生命经验转化为各自领域的创作语言。面对创作与人生,两位进入不惑之年的创作者始终保持热忱,有时依然疑惑,绝对真挚。两人亦尝试以音乐召唤过去,再现各自生命中珍贵的经验「宝石」。

王宇光's pick: ◎ 坂本龙一《Bibo no Aozora》 ◎ 杨大正《航向远方的船》 陈德政's pick: ◎ 花伦乐队《大象》

兆欣,1984年生,自高中起学习京剧旦角艺术,曾赴中国学戏,遍访诸多前辈艺术家,并取得国立中央大学中国文学博士学位。但他不囿限于京剧表演,陆续以导演、演员等身分,加入现代舞、布袋戏、现代剧场、歌剧等各类形式的创作,演出足迹更扩及法国、义大利、印度、新加坡等国。2025年5月23日,兆欣意外于家中辞世,享年40岁。本刊特邀昆剧艺术家温宇航,以兆欣挚友的身分,回忆他与兆欣相识、相惜的过程,以为纪念。

许多人认识演员鲍奕安,应该是因为《新社员》。 这部由再拒剧团、前叛逆男子共同制作的音乐剧,在台湾尚无音乐剧热潮、2.5次元戏剧也尚未流行的2014年,以「台湾首部BL摇滚音乐剧」为名掀起炫风。而鲍奕安在剧中饰演就读高中二年级的主唱小安,文弱且天然呆的气质,不只开启剧中的恋爱效应,也触动观众对青春、热血的各种想像。 「(《新社员》)的确让很多人认识我。」鲍奕安说:「不只是演员、或是剧组的里程碑,而是台湾剧场史上一个蛮重要的演出。」他强调,并不是说《新社员》多伟大,「而是打开了某扇门,让更多人愿意进到剧场,让整个剧场的观众开始有些变化。因为这个演出,大家开始知道剧场很好玩喔!」 从大学就加入剧场演出的他,早就记不得演过多少戏了,穿梭于大小剧场、沉浸式演出、商业表演、影视作品等,20年左右的光景仿若用好多角色堆叠出鲍奕安现在的模样。

本网站使用 cookies

为提供您更多优质的内容,本网站使用 cookies 分析技术。 若继续阅览本网站内容,即表示您同意我们使用 cookies,关于更多 cookies 以及相关政策更新资讯,请阅读我们的隐私权政策与使用条款。