2025 FOCASA马戏艺术节-澳洲.引力神话马戏团《一万小时TenThousandHours》

2025/10/4~6 21:00

2025/10/10~12 15:00、21:00

高雄 M探险号 马戏篷(高雄展览馆轻轨站旁大草地)

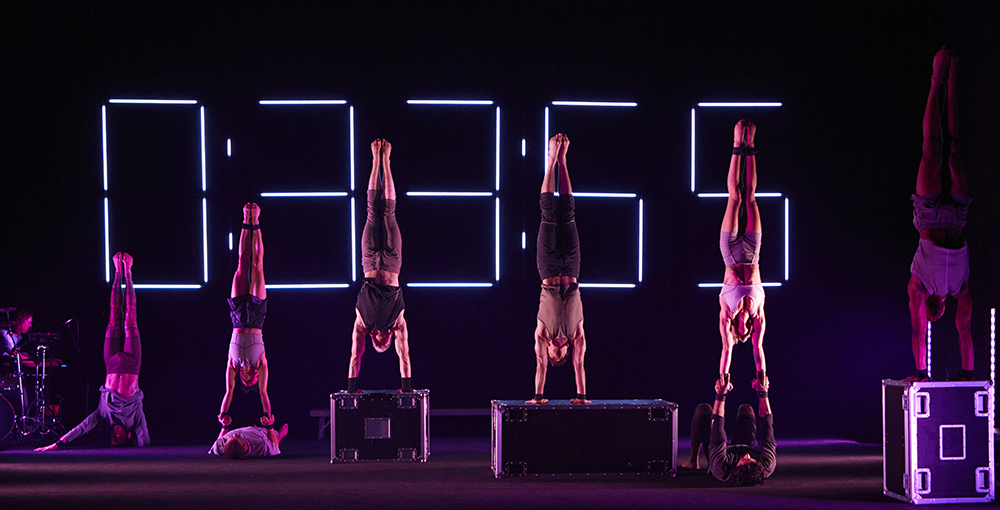

观众还未入场坐定,8位赤脚、身著日常排练服的表演者已经在场上暖身,有人倒立、有人翻身落地,有人抱著肩膀喘气,汗珠顺著手臂滴在黑色地版。这里既是排练场,也是舞台。演员身后,是一座巨大的 LED 时钟,冷峻白光显示著「10,000:00」的倒数起点。表演还没正式开始,空间早就充满能量。

这是来自澳洲阿德雷德(Adelaide)、最具代表性的当代马戏团队引力神话马戏团(Gravity & Other Myths,简称GOM)去年首演的最新作品《一万小时》(Ten Thousand Hours)。此作接连拿下2024年阿德雷德艺穗节「最佳马戏表演奖」(Best Circus Award)以及2025年「评论人协会奖」(Adelaide Critics Circle Award)。今年10月将应FOCASA马戏艺术节之邀,来台演出。

我们不是超人,更无需伪装成钢铁

专访《一万小时》导演拉克兰.宾斯

从 2009 年共同创办引力神话马戏团(GOM)以来,拉克兰.宾斯(Lachlan Binns)一直是这支澳洲当代马戏团队的核心人物。他从小接受马戏训练,成长于阿德雷德(Adelaide)的青年马戏机构 Cirkidz,如今已从台上的表演者,逐渐退居幕后,成为导演与创作引导者。《一万小时》是他在 GOM 首度担任导演的作品,也是一场延续他对马戏艺术长年投注的身体与精神实践。

GOM 长年以「集体共创」的创作方式闻名于国际,在这部作品中,宾斯延续团队「集体共创」的传统,从一个简单的概念出发,带领团队透过训练、即兴与身体任务逐步推进,创造出一场献给「训练过程」的舞台演出。专访中,宾斯深入分享他如何从表演者转型为导演,GOM 如何维持集体创作的张力与开放性,及《一万小时》开始酝酿到登上舞台的历程。

Q:可否介绍一下你的训练背景,以及如何成为 GOM 团队的一员?

A:我是 GOM的创始成员之一。从 12 岁开始学马戏,在南澳阿得雷德的 Cirkidz 马戏学校接受训练。高中毕业后,我和6个朋友都想继续走这条路,于是我们在 2009 年一起创立了 GOM。

Q:GOM 的作品一向以「集体共创」(ensemble‑driven creative process)著称,从概念酝酿到实际形成的过程大致为何?

A:我们的创作常常从一个小小的灵感出发。《一万小时》的起点,是来自麦尔坎.葛拉威尔(Malcolm Gladwell)的一句话,也刚好呼应我们长年的训练经验。

从这个想法开始,我们会设计一些身体任务,用即兴方式快速生成很多内容,再慢慢挑出精华、组成完整场景。

接下来,我们会边排练边发展音乐与舞台设计,让所有元素能融合在一起。就算作品已经首演,我们还是会持续修改与打磨,对我们来说,创作永远不会真正结束。

Q:《一万小时》是你担任导演的第一部作品。你是如何决定从表演者正式走向导演角色的?这样的角色转换,是否也改变了你们以往的共创模式?

A:某种程度上是因为年纪到了,身体快到极限。但其实我一直对创作这件事很有兴趣,也很享受深入思考的过程。因为我从 GOM 创团就一路走来,对团队的核心精神非常熟悉,跟大家的关系也很好,这让我可以自然地转换角色。最重要的是,这群人是我真的很想继续合作的伙伴。

Q:你形容《一万小时》是一封「献给训练过程的情书」,这样的创作动机,是否来自你身为表演者长年训练的亲身经验?

A:我们发现观众对于「幕后」或「排练场」发生的事往往比舞台上更感兴趣,所以我们乾脆把这个主题搬上舞台。这不是个人的故事,也非单纯只是我的经验,我们是一个团队,这个作品与我们每个人的生命经验紧密相连,是整个团队一起走过的历程。

Q:观众在这部作品中,会看到演员在尝试与失败之间反复。为什么你认为「展示失败」这件事,在这部作品中如此重要?

A:我们觉得观众应该看到演出背后真实的风险和挑战,每一个完美技巧,高难度动作的背后,都藏著无数次的失败与重来。我们不是超人,也不必假装无坚不摧。

把失败放进表演里,让观众更能感同身受。他们会跟著我们一起屏气凝神,一起经历那个「到底会不会成功」的瞬间。

Q:音乐一直是 GOM 作品的重要元素。在这个作品中,音乐如何与演出的节奏与情感结构互动?与尼克.马汀(Nick Martyn)的合作有何特别之处?

A:尼克不仅仅是打鼓。他与我们合作已久,但过去总是演奏别人的音乐。这次终于有机会为新作品作曲,对他来说是很棒的挑战。

我们认为与杂技同时创作原创音乐,能达到更完整的整合效果。音乐与身体并行推动演出,而不是事后再叠加上去。尼克的音乐将动作提升到另一个层次,且他丰富的现场演出经验也让整合几乎天衣无缝。

此外,我们还与申索.葛雷哥里欧(Shenzo Gregorio)合作,录制了大量电子声响,与现场打击乐融合。两人搭档非常出色。

我们喜欢高节奏、高能量、高分贝——这让演出充满乐趣。

Q:时间的流动与技艺的积累是这部作品的核心,你如何强化观众对「时间」的感受?

A:有时候最简单的方法就是最有效的。我们在舞台后方放置一个大型 LED 时钟,随著演出推进持续计时。时间、数数、重复都是这个概念的核心,因此我们用许多明显与隐晦的方式来呈现它。

Q:从 2023 年的《纯粹之境》(A Simple Space)到今年的《一万小时》,这是你们第2次来台湾。你会如何向台湾观众介绍这部新作?相较上一部作品有何不同之处?

A:这部作品规模更大,也更复杂,多了两位演员,让我们能完成更多前所未有的挑战。过去 13 年来,我们的杂技语汇已经发展到全新的境界,内容感觉新鲜又独特。音乐在这部作品中也扮演更重要的角色,观众将能明显感受到与以往不同的声音景观。

(本导演专访与《读马戏 Do Circus》同步刊登)