-

2026.02.04 电子报 No.151

找到自己的路,每个人都可以成为艺术家

声乐技巧很难言传,即便老师教你,那也是老师的身体在做这件事,他给的是观念,但他不能帮你完成。每个人的声带厚度、长度、共鸣腔都不一样,当你明知道却做不到时,不要怀疑自己,这真的需要时间。我的经验是在练习或演出过程中,突然某一次唱出了那个状态,才意识到这就是老师所讲的。但那次只是「碰对」了,距离100 次都能做对还很远,所以要不断练习,用肌肉、身体把那个感觉记下来。还有「休息」非常重要,心累或喉咙累了就去看剧、打电动、出去玩,不需要逼自己。有时你在爬山、旅行或追剧时,突然就开窍了。

-

2026.01.28 电子报 No.150

再次建构编剧可以前往的地方

自2013年开始,由牯岭街小剧场主办的「为你朗读」,以及阮剧团主导、王友辉主持的「剧本农场」出现,读剧的生态似乎有了转捩点。到了2015年的「全球泛华青年剧本创作」更是将收拢剧本的方式设定为竞赛,并于公布奖项后,加入戏剧构作,发表读剧。这段时期里也有不同剧团、单位开始尝试读剧节相关活动,唯有「为你朗读」、「剧本农场」与「泛华」持续至今。

-

2026.01.21 电子报 No.149

挑战钢琴家生涯的一场豪赌

为什么一位已经拥有国际经纪约、与顶尖乐团合作过的钢琴家,要冒著备受瞩目的风险重返赛场?陆逸轩坦言,古典音乐市场是一个极度饱和且封闭的「泡沫」。即便手握2018年里兹金奖,他仍感觉自己被困在某种职业瓶颈中。为了突破现状,他从2023年便萌生了再次参赛的念头。这是一个违背常理的决定。身边的朋友、恩师,甚至经纪公司最初都感到震惊并劝阻。

-

2026.01.14 电子报 No.148

不断反省自己,才能让表演变得诚实

在《祭典.马克白》里,我关注的是韩国的社会问题。「欲望」是马克白展现出来的人性,这让我联想到几件在韩国发生的社会事件;之前曾有一家人开著车自杀,但韩国民众在意的反而是他们开的明明是奥迪这么好的车子,为什么还要自杀?以及韩国民众对于股票投资,几乎像赌徒一样疯狂。这几个现象都让我不断思考「人的欲望」,所以这次创作和大墨讨论了很多关于社会层面上的人性欲望。

-

2026.01.07 电子报 No.147

大型商业演出浪潮来袭

2025年堪称是国际大型音乐剧与商业演唱会来台最密集的一年,从年初莎拉.布莱曼,到《日落大道》华丽再现百老汇经典,《悲惨世界》、《美女与野兽》、《钟楼怪人》、《交响情人梦》以及11月登场的《死亡笔记本》音乐剧。观众几乎可以从每个月的演出清单中挑选一场属于自己的最爱,也透露著台湾表演艺术市场在疫情后的复苏。

-

2025.12.31 电子报 No.146

文化币年龄持续下修

为鼓励青年参与艺文活动,自2023年开始办理的文化币政策,逐年下修发放年龄,从最初的18至21岁,扩大到16至22岁,并于今年开始试办13至15岁的青少年,享有600点的文化币。文化部也积极拓展青少年艺文参与管道,启动「文化部推动表演艺术青少年节目开发计划」,借此去弥补「多数剧场演出以成人、或儿童为主」的现象。

-

2025.12.24 电子报 No.145

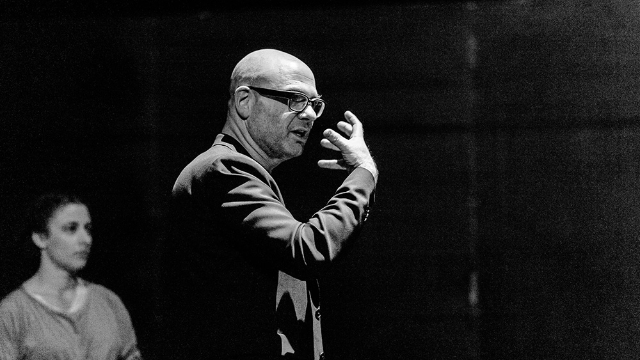

创作与教学共振 见证不同阶段的戏剧之路

吕柏伸在这个时期里,依旧保留台南人剧团擅长的「台语」创作,但题材不再完全「在地」、「团员集体即兴」,西方经典新诠、莎士比亚不插电等系列陆续诞生,例如西方经典剧作台语翻译演出中的《女巫奏鸣曲—马克白诗篇》、《利西翠妲》等,还有「莎士比亚不插电1」《罗密欧与朱丽叶》、「莎士比亚不插电2」《哈姆雷》等。

-

2025.12.17 电子报 No.144

登上华格纳圣殿,以声乐实力站稳国际舞台

台湾旅德男高音黄亚中以迅速的崛起之姿,已成为当代最受瞩目的诙谐男高音之一。他于柏林德意志歌剧院展开职业生涯,并从 2018 年至 2024 年间担任该院的驻院独唱歌手。曾被评为「声音典雅,歌唱技巧成熟端正,音乐处理完整,为一相当优秀抒情男高音」。2024 年对他而言是关键的一年。在结束7年的驻唱合约后,他主动决定成为自由歌手,随即活跃于世界各大顶尖剧院舞台。

-

2025.12.10 电子报 No.143

2025年12月号出刊

在本期特刊中,我们以「请回答,2025!」与「翻开剧本,翻转『读剧』」两册特别企画,回应此刻的表演艺术现场。这两组方向迥异的企画,都力图回到起点,探勘存在各种可能性的未来。在这个提问比答案更重要的时代,本期双特刊无法给出完美答案,但能邀请读者与我们一起,继续在剧场中发问与发现。

-

2025.12.03 电子报 No.142

从局外人到专业马戏之路

我对戏剧不满意,我觉得里面有太多表演、太多假装成不是自己的样子。而我真的很喜欢马戏的「真实」与「当下」,它让人觉得充满危险和兴奋。我在剧场里很容易觉得无聊,但马戏从不让我无聊。我常在一些我不算擅长、不具备太多经验的领域工作,而我觉得自己擅长「学习」。我喜欢那种经验,它让我保持活跃、保持投入。

-

2025.11.26 电子报 No.141

记录记忆 探问何谓真实

《柏林制造》以多萤幕影像、访谈片段与现场乐手的演奏,在团队跟著莫尔走访柏林街头,跟著他一同追寻数十年来未能完成的心愿:重建一场因为战争而未完成的音乐演出转播。作品把历史的裂缝、个人的遗憾与创作团队的挣扎层层堆叠交织,让观众不只看到记忆的再现,也透过作品反问自身,此刻在剧场里观看演出的我们,究竟真正想看到什么?

-

2025.11.19 电子报 No.140

相信直觉的声音

陪伴张芳瑜10余年的《钏儿》,也见证了她的心境转变:「我好像更能体会角色状态,对于离别有更多感受。」好在这些情感,还未纠缠她的现实生活。面对角色与表演,她倒是在专注当下后,甘愿放手。从不看观众的评价,因为相信「有人喜欢我,自然也有人不喜欢我」。当年在千回百转的焦灼之后,在戏中唱出「I Will Be Loved Tonight」的女子,大概也抱持著这样的决心吧——突破纠缠内心的恐惧、期待与自我怀疑,相信直觉的声音。

-

2025.11.12 电子报 No.139

艺术生产机制下的权力思辨

2017 年克莱蒙.达赞成立「魔人神手制作所」,创团作《人类狂想曲》以7位杂耍演员构筑出微型社会,透过不断抛接的节奏,描绘重复劳动的荒谬与美感。他以《劳动狂想》进一步延伸这个命题,关注的是权力、宰制与服从的复杂关系。」

-

2025.11.05 电子报 No.138

Sesc 国际马戏艺术节

在巴西多元种族、贫富差距及文化冲突的复杂背景下, Sesc被视为巴西民间版的「文化部」,其任务涵盖教育、体育、艺术与社会服务,网络遍布全国。对Sesc 而言,马戏艺术节不单只是表演艺术的集结,更是介入日常、关注群体、承载多元文化的社会实践。策展团队组成非常多元,从表演艺术领域,到建筑、设计、文化传播到法律与社会科学背景。

-

2025.10.29 电子报 No.137

透过不同的身体 测试舞蹈的边界

从17岁上第一堂舞蹈课、19 岁踏入舞蹈学院、26 岁开始编舞,到如今成为国际舞坛备受瞩目的名字,马腾斯如何一步步建立自己的舞蹈观?他的作品经常从概念出发,以舞者的身体作为对当代的回应语言。与其说他拥有一套可被辨识的风格,不如说他不断透过不同的身体实验舞蹈语汇,每一次都像是在测试舞蹈的边界。

-

2025.10.22 电子报 No.136

当科幻与神话在隧道中黏合

《最后的隧道》灵感源于瓦旦2024年在《PAR表演艺术》杂志发表的一部AI科幻极短篇,在疫病灾变横行、四周荒凉如末日光景的近未来,「我」走进一处隧道,在其中邂逅一个「身体」,短暂交谈后,犹豫著是否听从「身体」的建议乘上飞船前往月球,寻找一直渴盼的「自由之路」。然而,这篇科幻极短篇,也有个现实的起源。

-

2025.10.15 电子报 No.135

以舞为道,用身体坐看世界的快

若说有什么关注是在郑宗龙创作脉络中不变的提问,那便是他提到的「身体在一个快速搅动的时代下,其感受与传递是否有落差?」换句话说,即是身体如何能够在感受与表达上,维持某种高敏感度的品质?人的专注力在对抗什么?在什么之间摇摆、晃动著?

-

2025.10.08 电子报 No.134

面向艺术也面向大众 在坎波纳格一起做梦

此艺术节拥有的丰厚资源和巨大量能,让其不只能单次邀请享誉国际的剧场作品,还能以长期合作的关系,让许多艺术家多年来一再回到坎波纳格。策展人戏称为这群艺术家是「夏日艺术节经典人物」,他们不仅经常受邀呈现新作,还有机会将旧作以混合媒材再次呈现,让在地观众和艺术家的创作生涯在年岁中一同成长。这个特别之处,就算在德国也是极为少见。

-

2025.10.01 电子报 No.133

不是那么「成功」,还是继续「嚎哮」

关于黄建豪与萧东意共同创立「嚎哮排演」的故事,大概已经写进台湾剧场史了(夸饰)。简而言之,大概就是两个从外校考入北艺大的研究生,找不到伙伴做演出,于是在硕二排演课时临时组团,参演2011年的台北艺穗节。至于团名,就是取用黄建豪的「豪」与萧东意的「萧」,然后是排演课的「排演」。

-

2025.09.24 电子报 No.132

威尔第《弄臣》从经典到当代的对话

《弄臣》最令人难以忘怀的,仍是威尔第笔下的音乐。指挥张尹芳说:「这个制作会这么经典,就是因为他把威尔第音乐的对立二元性表达出来,就例如他用黑帮的华丽影射背后的腐败与人性,跟威尔第的音乐叙述是一样。就像内容在描绘绑架,音乐却是用愉悦的大调进行曲来描写,很像电影暴力美学,看了更觉得更心有余悸。更重要的是诅咒贯穿整个剧,但其实最终只有一个音,那就是一个中央C的音,这是相当有力量的!」

-

2025.09.17 电子报 No.131

用音乐生成图像、牵动记忆、打开世界

在新乐季的长长节目单里,我选出5场格外值得期待的音乐会。这5场音乐会,或跨界实验,或多媒体叙事,或思想探问,或历史记忆,或国际首演,交织出台湾乐坛的多元面貌。它们不只是节目的选项,而是声音如何生成图像、牵动记忆、打开世界的证明,也让乐季的开始,成为我们共同期待的时刻。

-

2025.09.10 电子报 No.130

毫无保留地去完成这件事:我们在金枝演社的日子

1993年,由「二哥」王荣裕创立的剧团金枝演社,汲取「胡撇仔戏」的养分,发展出风格化的表演美学、台湾在地的语言能量与文化内容;同时,更是极少数培养专职演员的现代剧团。团内的资深演员李允中自2000年入团、施冬麟隔(2001)年入团,再加上稍晚入团的曾铧萱,至今都仍维持团员身分,甚至是人生迄今只加入过金枝演社。

-

2025.09.03 电子报 No.129

在科技里呈现人生情状

在故事工厂协力下,于西门红楼驻地1个月,开出共90场的《林投姐,妳叫什么名字?》沉浸式制作,演出以舞团2023年发表的VR作品《林相缤纷—从肉身到虚拟的极相与无相轮回》为基底,并安排有浓郁的仪式感前提。观众一入场便会在无语言演员「NPC」的带领下,逐步脱下鞋袜、交出名姓,踏进台湾民俗元素包裹下的中性无生灭世界,作品也在一层一层的观看与多重小物件的暗示里,试图为传说里的厉鬼开启一个别开生面的重生出口。

-

2025.08.27 电子报 No.128

四大旗舰乐团布局新乐季

几十年来,亚洲早已成为音乐家巡演的重要安排,不同城市乐团虽常见交集的曲目与客席名单,如何展现独到特色,无疑扎实反映了策划与品牌策略的能力与心力。香港管弦乐团、NHK交响乐团、上海交响乐团与新加坡交响乐团这4个亚洲顶尖乐团,正各自处在即将翻开下一章的关键时期。

-

2025.08.20 电子报 No.127

让身体释放历史的记忆

一段致敬美国先驱舞蹈家洛伊.富勒的独舞如盘古开天辟地般地揭起序幕,紧接著真实火光与微型史前洞穴在景深之处慢慢出现,随著配乐的暗示与精致的微型建筑空间流畅切换,观众逐一跟著无轮廓、无性别的手部生物,梦境似地走过竞技场、小酒馆、社交场、集中营、滑板与街舞圣地,随之产生连结的是影史与表演艺术里的经典场景。

:::

E-paper

E-paper

电子报

免费订阅PAR电子报,获取更多艺文资讯!