-

World 国际斯旺西 演员麦可.辛创办威尔斯国家剧院 宣布2026年第1季剧目

演员麦可.辛创办威尔斯国家剧院 宣布2026年第1季剧目位于英国卡地夫(Cardiff)的国家剧院威尔斯( National Theatre Wales) 因为在 2023 年失去所有威尔斯文化部( Arts Council Wales )的补助,苦撑1年而最后在去年年底宣布关闭。今年1月,威尔斯议会发布了一份跨党派报告,内容显示过去10年威尔斯的文化平均支出在欧洲排名倒数第二人均 69 英镑,仅高于希腊,而英格兰为 91 英镑,榜首为冰岛的 691 英镑。 同在今年1月,知名威尔斯籍演员麦可.辛(Michael Sheen)宣布要筹备资金创办威尔斯国家剧院(Welsh National Theatre);并因威尔斯文化部确认将提供过渡资金以协助新剧院发展其结构和愿景,麦可.辛于4月发布了2026年第1季的演出节目,包括由威尔斯导演古德里奇(Francesca Goodridge)执导的《我们的小镇》(Our Town),麦可.辛将为此剧主角之一,还有威尔斯剧作家欧文 (Gary Owen) 的剧本《欧文与亨利》(Owain And Henry),麦可.辛将在剧中饰演威尔斯王子。作为新威尔斯国家剧院艺术总监的麦可.辛,他的愿景是在此创作来自威尔斯的世界级作品,并将其推向世界,他渴望以此剧院汇集威尔斯的艺术人才,让这个国家的故事能栩栩如生地流传下去。 上个月,麦可.辛创办的威尔斯国家剧院找到了它的新家,其总部将设在斯旺西市政中心(Swansea Civic Centre),俯瞰斯旺西湾。麦可.辛的戏剧生涯始于威尔斯第2大城斯旺西,当时他是西格拉摩根青年剧团(West Glamorgan Youth Theatre )的成员,对麦可.辛来说,回到起点组织国家剧院感觉再合适不过了。他说:「新剧院总部不仅仅是一个办公室,更是一个欢迎艺术创作人士的文化中心。我们正在拟定计划,在作品诞生前让演员、导演、制作人、剧作家为此空间注入活力。再过7个月,斯旺西的观众将成为全球首批现场观赏威尔斯国家剧院作品的观众,倒数计时现在正式开始。」 斯旺西市政中心于 1982 年开始运作,目前是市议会会议厅和中央图书馆的所在地。斯旺西市议会主席斯图尔特 (Rob Stewart )表示这项决定更确定了斯旺西作为创意城市发展的目标,在斯旺西成立全国性的英语剧团将改变这座城市

-

Review 评论新锐艺评 Review 舞台语言的互文性评《王熙凤大闹宁国府》青春版

舞台语言的互文性评《王熙凤大闹宁国府》青春版王熙凤被视为《红楼梦》中极具权力与手腕的女性角色,因此观众在阅读文本时,往往容易以「阴险狠毒」、「心狠手辣」的标签去框定她的形象。那 么,如果观众带著这样的第一印象走进剧场,青春版的王熙凤是否也会被固著在某种「程式化」的想像中,而失去改变的可能? 打破标签的王熙凤? 在青春版演出中,王熙凤的情绪转变打破了这样的预设。当她面对情感背叛时,并未失控地怒骂,而是冷静地谋划。她以宽容大度的姿态重塑自我形象,让众人误以为她为了家庭、为了丈夫,成了一位体贴夫君、贤慧的夫人。但这样的善意只是表象,她真正的心思则是紧密布局、步步为营:从放任街坊邻居知晓风声,到用药使尤二姐失去孩子,再到最后设局让秋桐借刀杀人,每一步都是为了保留权力所做出的自我保卫。 或许放在今日的道德观来看,她的手段令人质疑;但在那样的时代背景里,王熙凤的选择无疑是女性以理性与谋略,去应对体制的一种方式。这样的角色演绎,让我们看到的她并不只是「机关算尽」,而是一个能感受到爱与愤怒、伤与狠的活人。 这次青春版所呈现的,是一个重新被诠释过的王熙凤。正如魏海敏认为「在现在这个时代,推著他去传授下一代的王熙凤,不是魏海敏。」(注)当戏曲角色若仅以传统方式复制,就容易流于形式;而当代演员重新进入角色、注入自身经验,便有可能让「她」再次活过,成为既经典又贴近当代的王熙凤。

-

Preview 演出音乐 小提琴家奥古斯汀.哈德利希 为台湾献上「亚洲唯一」

小提琴家奥古斯汀.哈德利希 为台湾献上「亚洲唯一」当代小提琴传奇奥古斯汀.哈德利希(Augustin Hadelich)携手柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团(Berliner Barock Solisten,BBS)这一组合,将首度在亚洲登台,并独家选择台湾作为全亚洲唯一演出国。这系列难得一见的音乐盛会,将于7月10日、12日于台北国家音乐厅,7月13日于台南文化中心登场。 哈德利希指出:「我第一次来台湾是两年前,当时就被观众的热情深深打动,这是一段非常棒的经验。」他盛赞台湾观众的专注与年轻特质,「这在许多国家是很难得一见的现象。」柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团执行长莱玛.欧洛夫斯基(Raimar Orlovsky)也表示:「非常荣幸2025年能再度受邀来到台湾演出」,双方对本次合作充满期待与感谢。 当代音乐家共同创造的舞台语言 柏林爱乐巴洛克独奏家合奏团由柏林爱乐团员自发组成,旨在以现代乐器诠释巴洛克与古典作品。中提琴团员Walter Kssner回忆:「BBS因此诞生,并以现代乐器演奏巴洛克音乐,让这段传统得以在今日延续与发展。」 BBS执行长欧洛夫斯基补充:「虽然我们无法演奏布拉姆斯、马勒或柴科夫斯基等浪漫派大编制的曲目,但BBS的精神正是在这些早期经典中展现细致与深度。」大提琴yvind Gimse则说:「我们每一个人都需要贡献自己的灵感与想法,这让我们不仅仅是在演奏音符,而是在共同创造一场音乐的对话。」 首席Dorian Xhoxhi表示:「我们现在已是音乐上的朋友」,这份合作情谊让演出更具深度。中提琴团员Julia Gartemann说:「我们一起排练、演出、吃饭,有时晚上还会小酌,这样的社交互动让旅程更充实、更愉快。」年纪最轻的Eva Rabchevska也提到:「我学会如何做音乐上的决定、如何聆听、如何从其他声部中掌握整体演奏的语境。」

-

People 人物聚光灯下 In the Spotlight 鲍奕安 简单地成为一名演员就好

鲍奕安 简单地成为一名演员就好许多人认识演员鲍奕安,应该是因为《新社员》。 这部由再拒剧团、前叛逆男子共同制作的音乐剧,在台湾尚无音乐剧热潮、2.5次元戏剧也尚未流行的2014年,以「台湾首部BL摇滚音乐剧」为名掀起炫风。而鲍奕安在剧中饰演就读高中二年级的主唱小安,文弱且天然呆的气质,不只开启剧中的恋爱效应,也触动观众对青春、热血的各种想像。 「(《新社员》)的确让很多人认识我。」鲍奕安说:「不只是演员、或是剧组的里程碑,而是台湾剧场史上一个蛮重要的演出。」他强调,并不是说《新社员》多伟大,「而是打开了某扇门,让更多人愿意进到剧场,让整个剧场的观众开始有些变化。因为这个演出,大家开始知道剧场很好玩喔!」 从大学就加入剧场演出的他,早就记不得演过多少戏了,穿梭于大小剧场、沉浸式演出、商业表演、影视作品等,20年左右的光景仿若用好多角色堆叠出鲍奕安现在的模样。

-

Preview 演出戏剧 《当亚斯遇见人鱼》 体现那些说不出的人格特质光谱

《当亚斯遇见人鱼》 体现那些说不出的人格特质光谱如果说唱歌跳舞是情绪自然洋溢而外显的表现,那么在社交互动方面遭遇挑战的亚斯伯格族群、或是行动逐渐受到限制的渐冻人,该如何成为一出音乐剧的男女主角,还在剧中滋长情感、追求人生与实践梦想呢? 红潮剧集即将于台中国家歌剧院推出的音乐剧《当亚斯遇见人鱼》便是以此为题,由编导王靖惇与词曲创作梁允睿经历多年发展,于今(2025)年正式发表。

-

People 人物聚光灯下 In the Spotlight 小林爱実 走过迷惘犹疑,因为「想要」,所以演奏

小林爱実 走过迷惘犹疑,因为「想要」,所以演奏演出结束那一刻,台北国家音乐厅的灯光尚未全暗,观众席间却已响起难以抑制的掌声。站在台上的,是首次来台演出的日本钢琴家小林爱実。她深深一鞠躬,身形轻盈,动作却透著一种刚刚好的坚定。再次回到舞台上,她微笑著坐回钢琴前这一次,不是她一人,而是与钢琴家夫婿反田恭平,以及恩师刘孟捷,一同六手联弹拉赫玛尼诺夫的钢琴小品。 钢琴前,3人肩膀几乎相触,两大一小的身影彼此让位,小林被挤到一侧,笑得宛如孩子。观众也笑了,因为这画面太过可爱,太过真实,像是难得一见的幕后时刻悄然浮现在舞台上。 这样的笑,是难得的。曾几何时,小林曾历经一段漫长的安静与挣扎。而她今天愿意笑、愿意弹、愿意来到舞台中央,说的不是「我要证明」,而是「我想演奏」。

-

World 国际首尔 《也许是美好结局》斩获东尼奖 韩国音乐剧30年从文化输出到与世共感

《也许是美好结局》斩获东尼奖 韩国音乐剧30年从文化输出到与世共感原创音乐剧《也许是美好结局》(Maybe Happy Ending)近期荣获美国剧场界最高殊荣东尼奖(Tony Awards)6项大奖,在韩国国内及国际表演艺术领域引发广泛关注与讨论。为庆祝此项殊荣,韩国国立中央图书馆推出特别企画,展示 1966 年首演的首部国产音乐剧《悄悄来到我身边》(Saljagi-Opseoye)的原始剧本及影音资料,并汇整自1994 年以来 190 余部韩国音乐剧的历史档案。透过包括剧作家朴天休(Hue Park)在内的创作者深度访谈,以及东尼奖颁奖典礼实况影像,引领观众深入回顾「K-Musical」从初创阶段迈向成熟发展的珍贵轨迹。 韩国音乐剧迈向国际的开拓之路已经走了30年。1997 年,由韩国第一代导演尹浩镇(Ho-Jin yoon)执导的《明成皇后》(The Last Empress)在纽约林肯中心(Lincoln Center)举办短期公演,成为首部登上欧美主要音乐剧舞台的韩国原创音乐剧;其后,描摹民族英雄安重根的《英雄》(Hero)亦曾在林肯中心登台。尽管两部作品的评价褒贬不一,但都开启了文化输出的先河,也为后起之秀奠定市场开发与创作实验的基础。2015 年,《也许是美好结局》以创作工作坊为起点,历经多次重制,从首尔大学路的迷你舞台一路进军百老汇,至今获得东尼奖高度肯定,不仅为当代音乐剧注入新范本,也成功突破「韩国原创剧作仅能局限于本土市场」的想像。

-

Review 评论戏曲 后设的实验,出角的尝试评《水淹台北城》

后设的实验,出角的尝试评《水淹台北城》一切或许是从「水淹台北城」的报导,引发了水漫金山寺的想像而开始的。 总之故事开展在1911年日本时代的台北城。化名白素云的女子白素贞,撑伞走在雨中,从日本警察的手中救下了被误认为是浮浪者的男子许汉文。两人开展了爱情故事,走江湖、唱著歌仔调卖药维生。直到白素云的粉丝陈阿舍出现,击溃了许汉文,他打翻醋坛子、一步步生心魔,出现的无名僧觉得他已是佛也难渡,遂推荐他吸食鸦片。白素云隐瞒自己曾是艺旦的身分成为压垮两人关系的最后一根稻草,白素贞伤心泪不停流淌,似乎天地有感,是日水淹台北城。许汉文吸食鸦片、伤人犯法,但却找不到僧人为他保释,似要指出这一切都是心魔所生幻象;而白素云最终随化身大盗的小青离去。 不仅角色人名,在萤幕上也投影演出著歌仔册中《白蛇传》故事,都明示著舞台上穿著时代服的人物,实则是一出关于白蛇的「再书写」。

-

World 国际上海 当文物成「戏精」 「博物馆戏剧」是解药还是糖衣?

当文物成「戏精」 「博物馆戏剧」是解药还是糖衣?暮春初夏的时节,总是演出市场的旺季。当「戏剧+景区+商业」的演艺模式正在中国剧坛盛行之际,一种戏剧的新业态已在京津沪及广州、南京、苏杭、成都、武汉、长沙等众多大中型城市此起彼伏。从洛阳博物馆的《博物馆奇妙夜》到北京国家典籍博物馆的《永乐长思》,从沉浸式导览剧到科幻国风互动剧,「博物馆+戏剧」的模式正以破圈之势席卷表演艺术和演出市场。 「戏精」创造了全新文化消费场景 在故宫畅音阁,明代瑞兽甪端与当代文物保护专家的跨时空对话引发观众惊叹。这不是虚构场景,而是北京故宫博物院推出的音乐儿童剧《甪端》的现场。该剧以故宫文物南迁史为背景,首演后在全国巡演48场,吸引超10万人次观看,相关微博话题阅读量突破2.3亿次。而苏州的吴文化博物馆原创的《身临其「镜」》、《寻槎记》等文物剧,累计观众超10万人次。 文物不再是冰冷的器物,而是化身戏精,承载著人性温度的故事载体。在国家博物馆的肢体剧《俑立千年》中,一尊沉睡千年的女陶俑苏醒后,带著好奇与不同朝代的俑对话,观众透过她的视角感受历史的悲欢离合。这种拟人化叙事,让文物从「被观看」变为「主动诉说」,满足了年轻人对「共情」与「代入感」的渴望。 北京宣南文化博物馆的互动剧《宣南往士》则利用真实古建筑作为舞台,让观众移步换景间「穿越」至光绪年间,与文物共情。这种「身体在场」的体验,让年轻人从被动接受资讯变为主动探索,也满足了他们对新奇感和参与感的追求。 票房数据也印证著这种模式的爆发力。敦煌研究院和甘肃演艺集团打造的首部洞窟体验剧《乐动敦煌》首演至今,观众达15万人次,其中25岁以下群体占比达62%,衍生文创产品销售额突破800万元人民币;这种高消费意愿让博物馆戏剧迅速成为演出产业的「潜力股」。 狂欢背后的冷思考:博物馆戏剧的隐忧 尽管眼下全国博物馆戏剧新创剧码较去年同期增长了68%,但在知名的新媒体豆瓣评分上,均值却仅为6.2分。 当秦始皇帝陵的兵马俑在《复活的军团》演出中「复活」,用陕西方言讲述征战故事时,这种演绎也引发了两极评价。据制作方表示,这部剧演出两年接待超50万游客,但学界质疑声不断,41%的专业人士认为此类改编存在「

-

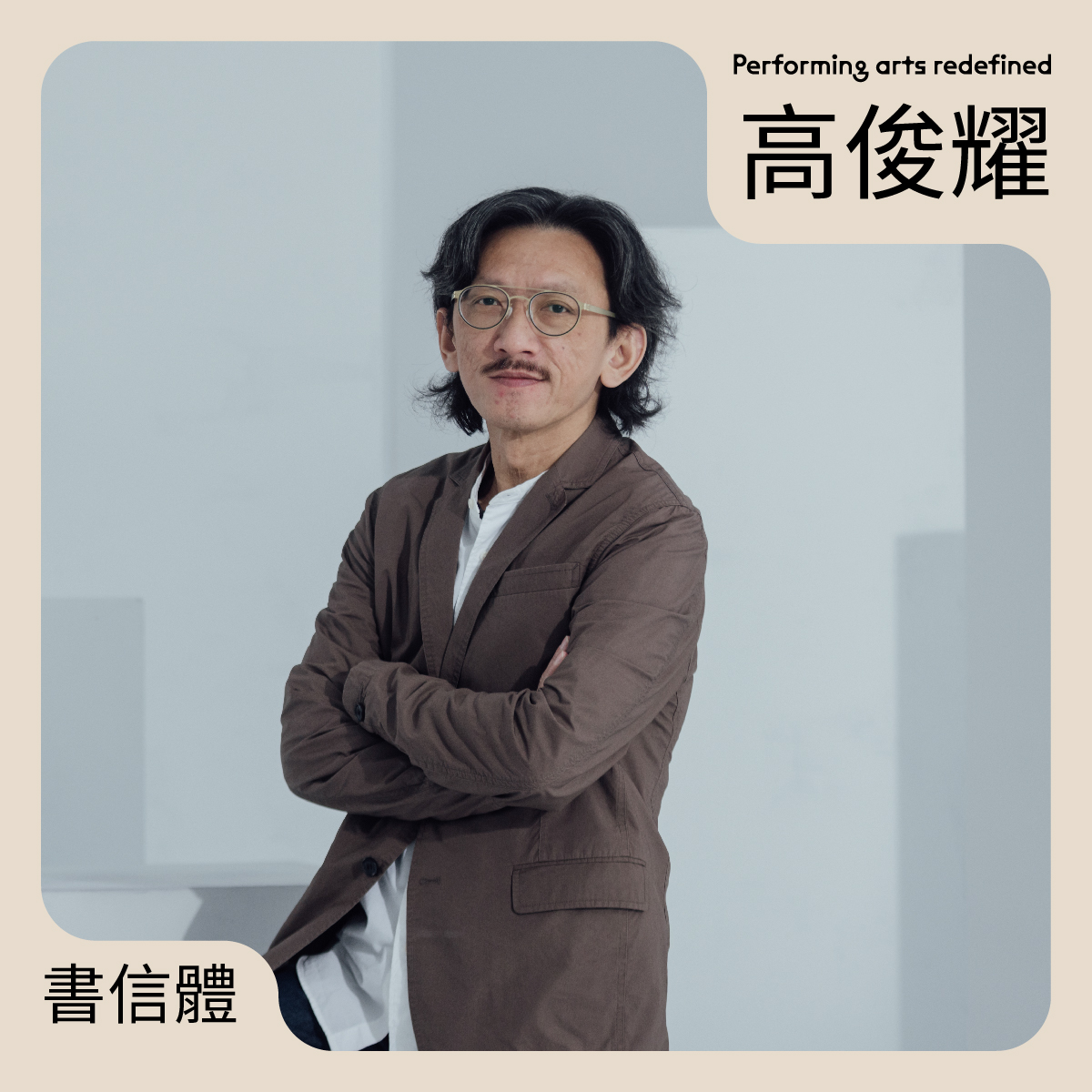

Columns 专栏书信体 潮州戏

潮州戏YC, 年前回老家双溪大年,老妈和大姐因年后要搬去吉隆坡居住,大扫除之际,该丢的丢、要留的留、能送的送,辛劳地奔波著、困难地抉择著。2004年8月我出国留学时,就留了一大批书籍、物件和资料在姐姐家,想说过年过节回来时就清理,结果一搁就10来年,每次都跟自己说,再等一年吧,如果真的没有再使用,就会放掉,如此自我说服了这些年。现在终于无法回避长年堆积的旧物,要把眼下10来箱整理成两箱带走。于是第一步要把舍不得的书籍送走,恰好刚认识了一位在当地经营二手书的朋友,心想也太巧,偏偏在这时刻,就意味著书找到了主人,我得聆听书的决定。再来就是一些工作资料,抉择的方式简单而蛮横,捧在手上,有画面的就保留,想不起的就丢弃,然后默默提醒自己,不喜不悲不嗔不怨,乍看以为在修行。最后就是一大堆剪报,最久远的至少20余年,油墨味沾黏在尘埃中,有些纸质几近脆化,新闻或已不新,事件未必就此过去。该怎么办呢?我打了几个喷嚏,偷偷捡拾了一些放进箱子,其余的,一并回收。扪心了然,回收的,不只是旧物。 几个小时后,心里郁闷得很,就往家附近走走。不远处传来咚咚镗镗的锣鼓声响,寻声而至,来在关帝爷庙口前,果然有潮州戏在上演。还记得我跟你提过吗?小时候,电视还不普及,潮州戏就是民间最要紧的娱乐。每逢节庆,黄昏5点就有许多人搬著凳子来占位,凳子一摆下,你就可以离开忙别的事,等7点开演再回来。大家颇有默契,都懂看戏伦理,你的凳子放著,没有人会去挪动。那时候我就是负责帮婆婆和妈妈搬凳子的小家伙。7点开演前人潮就聚集了,许多流动摊贩也忙著招呼人客,炒粿条、云吞面、叻沙、红豆冰、煎蕊、冰淇淋等,小小的我心底一乐,天底下有什么比边看边吃、边吃边看,更逍遥的事?! 潮州戏,又称潮剧,是用潮州方言载歌载舞的地方戏曲,流行于广东、福建一带。早期华人移民到马来西亚时,通常会根据原籍地或自身方言来群聚或结社,甚至决定了所从事的行业。过去有「华社三宝」之称,指的是中文教育、华文报章和华人社团。后者,就是按照地缘籍贯成立的会馆,通常会运用庙宇、祠堂等公共空间来举办活动,联系乡情也同时凝聚族群认同。我爸妈小小年纪就从广东潮阳过来,一别就是五六十载。潮州戏敲锣打鼓,口音荟萃了一个群体的精神样貌,相信也慰藉了台下不少看倌

-

Review 评论回想与回响 Echo 技术驱动的表演革新与文化重组关于《今昔飨宴千本樱 万博版》

技术驱动的表演革新与文化重组关于《今昔飨宴千本樱 万博版》2025年5月25日于中华电信综合活动中心上演的超歌舞伎 Powered by IOWN《今昔飨宴千本樱 万博版》,不仅是一场表演艺术的创新实验,更是一项融合传统与未来、跨文化与跨技术的多重尝试。 从沉浸式萤幕设计到AR虚拟偶像初音未来的参与,从九天民俗技艺团的实体加入,到NTT与中华电信合作的全光网路技术(IOWN),本演出不仅重新定义「现场演出」的条件,也为当代跨国剧场文化的未来打开新的路径。

专题

焦点专题 Focus 当青年文学跃然舞台-

Review 评论戏曲 热闹讨喜的当代政治预言评《转生到异世界成为嘉庆君——发现我的祖先是诈骗集团!?》

热闹讨喜的当代政治预言评《转生到异世界成为嘉庆君——发现我的祖先是诈骗集团!?》依据史实,清朝嘉庆皇帝从未到过台湾,但「嘉庆君游台湾」却是台湾民间传颂不已的传说,1970年代以后,被多次改编为电视连续剧与歌仔戏,引发的收视热潮,与当时逐渐成形的本土文化景观(乡土文学、洪通与陈达、兰陵剧坊、《科学月刊》与《汉声》、台湾新电影)之间的关联,应该是一个值得探究的议题。 明华园戏剧总团的《转生到异世界成为嘉庆君发现我的祖先是诈骗集团!?》(后简称《转》),以流行概念(异世界转生)融合民间传奇与热门时事,作为2025年戏曲艺术节旗舰制作,是否也反映了本地当下的政治态势与社会情境? 《转》的创作组合,备受瞩目。编剧蔡逸璇曾经担任2024年大型歌仔音乐剧《1624》共同编剧,并且有两部作品入围2024年传艺金曲奖(《国姓之鬼》、《红喙须的少女》),导演宋厚宽则以《国姓之鬼》成为台新艺术奖与传艺金曲奖双料得主。演员部分,除了明华园孙翠凤、陈昭婷,更邀集一心戏剧团孙荣辉、孙诗珮、孙诗咏,绿光剧团吴定谦共同演出,母女、兄妹、天团当家名角、传统与现代同台竞艺,不仅有话题性,更有丰富的可能性。明华园戏剧总团的制作能量,如何能让这样的组合迸发出最大的能量,自然让人有高度期待。

-

Columns 专栏关於戏剧的五四三 戏长怎么算?

戏长怎么算?刚开始创作的时候,并不会有「戏长应该要多久」的思考,只能从一次次课堂作业的时间要求,渐渐累积对戏长的掌握,随著同时作为观众与创作者的经验逐渐累积,理解到情感与核心还是得仰赖技术的辅助才能呈现,而思考「长度」的同时,也同时引领思考整体的架构布局。 都是先去做了,才去看技巧类的专书,编剧也好导演也好剪接也好,做中学,毕竟没有自己走过一遭,光看技术书难以理解具体的流程,看完也可整体出符合自己习惯的方法,按照书上的方法不一定能做出成品,但得经历了一定的实务经验,才整理得出方法。 去年拍了短片,找了信任又仰赖的徐汉强导演担任剪接,剪接时我还无法决定最终时长,在监制宗翰跟汉强的指引下,了解了国际影展上,最严格的短片长度要求不超过15分钟(含演职人员表),金马影展往年都是60分钟,今年改成40分钟。15分钟是一个神奇的单位,《超棒影集这样写》提到,在20世纪初期,电影放映师每过 15 分钟,便必须起身更换一盘胶卷。某些编剧理论学家则根据过去此一做法,将电影诠释为8个 15 分钟的片段。有线电视时代,每一段戏有很明确的分隔,那就是广告破口,像是舞台剧分4幕,影集也有,依循著每13到15分钟由广告破口,将1集分为4幕,有时到5幕,或者4幕加上序场,剧本最重要的就是结构,时间如何被分配影响著结构。 与翠贝卡、日舞影展等美国指标性大影展有合作的「The Film Fund」电影发展基金,其网站简介了短片的时长,以及须包含的:一、先简单决定一个可以努力实现的预设短片长度,约为10分钟,10分钟刚好足以让观众了解角色个性、角色发展、故事情节。二、创作剧本时要了解电影最后透过剪接来呈现,原本计划的10分钟可能变成5分钟或15分钟,当下唯一要专注的是写出精采的故事。三、1页剧本1分钟(指的是美式剧本格式)。四、删减不必要的对话,短片篇幅有限,与核心无关的对话都得删除,如果自己做不到,请客观的第三方来协助你。五、比起对话,短片更不能容纳一些缺乏明确目的、没有办法推动情节的场次,1场大约1到3分钟,是以短片不要超过15场。六、短片可以以一个神秘性或戏剧性的结尾结束。 带著实际操作过的体感,回看之前的短片剧本,总共写了13场,在范围内,剪接时因对话与庞杂资讯较多,拿掉了一场,对话也经过裁剪拿掉重复资讯;不必要的场次不只后制,拍摄期也

-

World 国际槟城 乔治市姑婆屋的沉浸式演出 述说「妈姐」人生

乔治市姑婆屋的沉浸式演出 述说「妈姐」人生1930年代有一群来自中国广东省的自梳女,为了家计离乡背井,来到南洋一带当华人家庭的帮佣。为了不再成为盲婚哑嫁的受害者,她们选择终身不嫁,通过自梳仪式扎起一条长辫子,身穿白衣黑裤,成为人们眼中的「妈姐」。她们集结成社,合力筹钱买下屋子住在一起,就是外人俗称的「姑婆屋」。 槟城乔治市南华医院街一带是当年妈姐的落脚地。街上都是百年历史的战前老屋,很多被当时的妈姐买来当姑婆屋养老。经过半个世纪的洗礼,姑婆屋不复存在,其中一间坐落在29号的屋子近年被修复成艺文空间Journal Caf,屋内张挂著泛黄的妈姐生活照,记载著这段特殊的历史。

专题

焦点专题 Focus 创作、育儿、生活……剧场亲子温馨日和-

World 国际澳门 澳门剧作首获曹禺剧本奖 《捉迷藏》以悬疑故事包装东西价值差异

澳门剧作首获曹禺剧本奖 《捉迷藏》以悬疑故事包装东西价值差异澳门晓角话剧研进社制作、李宇梁编导的《捉迷藏》一剧,最近获得「第10届中国戏剧奖.曹禺剧本奖」,颁奖晚会5月21日于上海举行,李宇梁及该剧主要演出者、剧团成员等专程赴沪出席颁奖活动。 《捉迷藏》2023年于深圳首演,同年12月在澳门文化中心演出3场,是澳门剧作家李宇梁最新戏剧作品。《捉迷藏》故事讲述与丈夫离异的退休教师惠贞,带著毕生积蓄从澳门飞到加拿大,准备投靠自小就被自己送到亲戚家中长大、在异国接受教育的女儿Crystal,到加国后,才发现母女两人在语言、生活习性、价值观上难以磨合,惠贞更因为自己手上那笔钱经常感到生命受到威胁悬疑推理的故事包装著华人社会与西方世界的家庭、亲缘的价值差异。剧作家李宇梁于1975年与友人共同创立「晓角话剧研进社」,50年来笔耕不绝,即使于1990年代移民加国,期间亦经常编写剧作,供澳门剧团搬演。2000年,由李编剧、晓角话剧研进社制作的《水浒英雄之某甲某乙》代表澳门参加在台举办的「第3届华文戏剧节」,于国家两厅院实验剧场上演。

-

Columns 专栏日常素描 人生片刻

人生片刻他抹好浪子膏,才刚要出门,从门缝里望见母亲和继父对坐客厅,手里不停,做著几块钱一个家庭代工。明晃晃的日光灯下,他见母亲脂粉未擦,一张脸满是风霜,终于老成他快认不得的模样。飙车少年说,他站在那未开灯的房间里,隔著门缝,泪流不止,觉得妈妈怎么会突然老成这样。就在那几秒钟的片刻,飙车少年感觉时光飞逝,一下子长大许多

-

Review 评论音乐 卸除具象情境 用音乐看见内心画面评《湖底之鬼》

卸除具象情境 用音乐看见内心画面评《湖底之鬼》剧场理论课总是会提到这么一段:「Theatre」(剧场)字根来自希腊文「theatron」,意指「观看的地方」。究竟怎么会有演出在开演前,发给观众一人一副眼罩,要大家闭上眼睛观看呢? 这是台中国家歌剧院2025 Arts Nova推出,由樱井弘二担任作曲与音乐总监、郑咏珊导演与编剧的《湖底之鬼》,以7名演员加上6位乐手分奏琵琶、木琴、大提琴、二胡与钢琴的编制,改编《聊斋志异》中的〈王六郎〉这则描写渔夫与水鬼「人鬼跨界」情谊的故事。行销文案以「音乐说故事剧场」(Storytelling Theatre)为定位,看似融合说书(storytelling)与音乐剧场,实则难以明确定义因无前例可循,自然也无类似作品可以类比。

-

Review 评论新锐艺评 Review 在量子叙事中寻找异乡之身评身声剧场《落头氏》

在量子叙事中寻找异乡之身评身声剧场《落头氏》在当代表演艺术中,跨语言、跨文化、跨形式的混融已成为创作趋势,然而《落头氏》不仅仅是跨越,更是一次深层的构作重组。这场由来自马来西亚槟城的演出者与台湾创作团队共同打造的作品,借由语言、音乐、身体、物件的交错排列,恰如其分地回应了玛格达.罗曼斯卡(Magda Romanska)所提出的「量子戏剧构作」(quantum dramaturgy)理论。 量子戏剧理论认为,在当代剧场中,角色、叙事、观演关系皆不再受限於单一线性,而是可如量子粒子般处于多种状态与关系中。这场演出便展现了这种非线性、多重态的叙事结构与表演策略。演出中语言虽为主体,但在若干关键时刻,音乐穿插其间甚至主导节奏与动作,为场上肢体注入新的动能。观众在这样的节奏律动中,甚至会暗自期待那瞬间的加速仿佛音乐是触发演员「动起来」的驱力开关。

-

Columns 专栏抵达终点左转 关于她们与舒服的艺术

关于她们与舒服的艺术前阵子听了个座谈,由5位女性讲者讨论女性创作者在艺术圈的发展与被看见。问答环节,一位男性观众的发问把当日活动推到高潮。他说会去参考一些欣赏的艺术家,想像自己艺术生涯脉络的蓝图。大意就是会效仿某些前辈,而那些前辈都是男性。他不清楚女性创作者是否也会朝向标的发展自己的艺术脉络,假若女性标的也是女性,那过去优秀的女性艺术家若创作脉络都倾向迂回暧昧,是否会失去能提供后世仿效的效应。 他一问完,前排就有一位女性大喊:「阳具崇拜!」大家瞬间都笑开了(我坐太前面,无法看到发问者的表情)。其中一位讲者回应说,我们女性志不在建立阶级与典范。她分享在国外上过一个女教授的课,每次上完都有一种舒服的感觉。她回馈给教授,教授说,这就是我们女性可以提供的。 这句话微微敲中了我。我懂她口中的舒服经验,但那跟女性有关吗?当天刚好有一位参与过我的工作坊的朋友在场,会后还特别跑来说,上完我的课也都莫名觉得好舒服呢。我有些错愕,因为当时脑中正在检讨自己的课程设计似乎离舒适有一段距离。仔细思考,「让人感到舒服」从不被我视为一种正向追求的给予价值,在教学场域搞不好更倾向营造压力与纪律。譬如我曾极度抗拒表演教学上各种暖身好玩的团康游戏,任何游戏除非有跟理论、技术连结,否则好像都是在浪费时间。我总是试图传递具体、结构性的论述或方法,就算是分享感受,也企图在迷雾团块里指出一束光。 但随著教学经验慢慢累积,心态有些转变。过去那种一板一眼的「打底」方式,不过是自己学习惯用的手段,可能更多是为自己非专业背景的补偿效果。我的学生也几乎都是非科班,能相遇也是对表演有点兴趣,吓跑他们绝非我的目的。我常说,课程是让学员培养属于自己的观赏品味,让他们在漫漫人生中懂得如何用创作陪伴自己。「舒服」的关键不是在于工作、学习的相对量体厚度,而是场域中人与人关系的柔软张力。只要说到人际关系,阴性能量确实比阳性温柔有效。阴性是向内的力量,所以聚集、连结;阳性是向外覆盖、取代的能量,产生顺序与阶级。 最近看了有章艺术博物馆的展览「陈美玲」,再次呼应这种舒服。我在闷热的午后昏沈地抵达现场,随著作品眼前渐渐清朗,尽管性别与创作的关系并非绝对,但「陈美玲」就是我认为只有女性策得出来的展。「陈美玲」是女性的虚构集体(fictional collective category),最初

专题

焦点专题 Focus 移动、连结、共构──给未来剧场的备忘录-

坚守艺术话语权,回应世界变动──专访聚合舞制作团队罗芳芸X陈成婷

坚守艺术话语权,回应世界变动──专访聚合舞制作团队罗芳芸X陈成婷 -

陈汗青:信任、长期经营与连结──谈疫情之后的台日共制《诚实浴池》

陈汗青:信任、长期经营与连结──谈疫情之后的台日共制《诚实浴池》 -

当「连结」成为未来剧场的答案与挑战──塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.欧波库-艾岱、施馨媛谈全球剧场网络的下一步(下)

当「连结」成为未来剧场的答案与挑战──塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.欧波库-艾岱、施馨媛谈全球剧场网络的下一步(下) -

温思妮:从没有经验所造成的「痛」与「错」开始

温思妮:从没有经验所造成的「痛」与「错」开始 -

当「连结」成为未来剧场的答案与挑战──塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.欧波库-艾岱、施馨媛谈全球剧场网络的下一步(上)

当「连结」成为未来剧场的答案与挑战──塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.欧波库-艾岱、施馨媛谈全球剧场网络的下一步(上) -

在不确定中重新布局──从2025台湾周欧亚交流论坛观察策展趋势

在不确定中重新布局──从2025台湾周欧亚交流论坛观察策展趋势

-

Preview 演出舞蹈 中年危机是转机 陪舞者找到自己的声音

中年危机是转机 陪舞者找到自己的声音「比起动作的雕琢,我更在乎舞者精神与肉体的展现,以及如何在舞台上被阅读。」杨乃璇说。 在音乐抢走空间之前,排练场上充斥著舞者间的嬉笑互损,编舞家杨乃璇一脸严肃,在空间中游走比划动作,嘴上也没闲著,隔三差五地加入舞者的调笑对话。随性的肢体与轻松的气息是排练场多数时候的状态,也总在音乐落下的瞬间,画风一转。火花在5位舞者间喷溅、弹跳,也融入连结彼此,与此同时,每个舞者都立体到无法被忽视,或看作一体。 走过15年的舞蹈岁月,《沤 少年 u siu-lin》是杨乃璇第一次入选两厅院「新点子实验场」的编舞作品,尽管创作以「中年危机」为概念,但坚守整个年少的真实,是杨乃璇到中年也不曾放下的坚持。因此她的中年危机跟别人不太一样,危归危,在她眼里却是满满的生机。

-

Columns 专栏延长音 成功的定义

成功的定义是年薪百万、是进入梦幻名校、是登上国际舞台?这些答案我们都耳熟能详,也在成长过程中曾无比向往,但那真的就是所谓的「成功」吗?还是,只是社会写给我们的剧本?有时候我会想,若成功只是活成别人期待的样子,那最终到底是为了谁?那些我们努力追求的荣耀与赞叹,是否也在无意间,把自己的人生交给了旁人的眼光? 对我来说,能够成功地完成一件事,并因为它让世界多一点美好,就已经是人生极大的喜乐。或许,这件事安静得很,不吵不闹,却深刻得难以动摇。这份「美好」,可能是舞台上的片刻光芒,也可能是课堂里学生的微笑,甚至是自己内心的平静。 在欧美生活多年后回到可爱的台湾,除了愈来愈珍惜在台湾的点点滴滴,同时也渐渐意识到:相较于欧洲,这里的人似乎更容易被旁人眼光影响。谁家的孩子考上台大医科、谁手上多了一个新款爱马仕,谁新买了一台保时捷这些「比较」看似无害,却一再让父母将孩子当作自己价值的延伸。孩子的成就,不再是梦想的实践,而是父母骄傲的投射。 我们太渴望「被看见」,却忘了「我们想让人看见什么?」从旁人称羡的千万年薪,到盲目锁定特定职业的梦想,多数家长终究抱著那心中难题:孩子学音乐能养活自己吗?这问题乍听之下很务实,但在AI猖獗、变动剧烈的下一个世代,孩子的梦想与人生,真能靠现在的价值观来预判吗?音乐产业里的确有许多无法被轻易量化的价值,但也别忘了:顶尖的演奏家,一场演出酬劳可能超过上班族一年的薪水;数位串流上的创作者,也可靠点阅量获利;更不用提录音师、配乐家、音乐治疗师、教育家、制作人、策展人与经纪人等音乐人,决非AI所能轻易取代。 每过一阵子,总会出现少子化影响音乐人口、大学术科联考报考人数骤减的报导。学界、业界总是人心惶惶,思考应对之策,是否把考试内容设置更为简单。但这样的逻辑,就像是在说:既然现在读书的人变少了,我们是不是应该把书都写得简单一点?或者说,博物馆参观的人次减少了,我们应该将《清明上河图》改为易懂的漫画展出?少子化既然是事实,那么事实上就是会有班级员额需要减少,或学校需要退场或减班减学生的机制。我常常觉得教学现场就像划龙舟一般。若只是为了维持量的表现,而多出了很多不愿意努力向前划的同伴,结果反而拖慢了真正努力前行者的节奏,失去了整体进步的可能。 但这可比喻之处实在

-

Choice 生活PAR你不知道?! 关于《飞行的荷兰人》的8个不可不知

关于《飞行的荷兰人》的8个不可不知在华格纳浩瀚而深邃的创作宇宙中,《飞行的荷兰人》是一座关键的转折灯塔,这部早期代表作不仅奠定了他迈向「乐剧」理想的基石,更以极富戏剧张力的传说题材,探问爱、命运与救赎的永恒课题。从幽灵船的漂泊寓言,到主导动机的初试身手,再到结尾版本的多重诠释,本篇文章将引领读者从历史、音乐与剧场角度,全面认识这部被誉为「华格纳最佳入门砖」的经典之作。

-

World 国际柏林 面对文化预算「深渊」 2025戏剧盛会精采落幕

面对文化预算「深渊」 2025戏剧盛会精采落幕今年5月中旬,第62届柏林戏剧盛会(Theatertreffen)顺利落幕。作为一年一度德语区最具指标意义的盛事,柏林艺术节的总监马蒂亚斯.皮斯(Matthias Pees)以「欢迎来到深渊」作为开幕典礼的欢迎致词,不只意指开幕演出《深闺大宅》(Bernarda Albas Haus)剧情阴暗压抑,也同时影射当下文化预算被大幅删减的惨况。(编按)

-

Preview 演出戏剧台日剧场界的交流向来兴盛与热烈,从上世纪末由皇冠小剧场主导的「小亚细亚亚洲小剧场网络」,台北市文化局官方主导的「亚洲表演艺术节」,到本世纪国家文化艺术基金会的「表演艺术国际发展专案」,台日双方的交流不再局限于表演团体各自到对方的城市演出而已,而是逐渐迈向更为复杂,更加深度化的「国际共同制作」模式。除了国际共制外也有华山乌梅剧场与东京下北泽本多剧场进行技术人员交流与培训,从幕前到幕后各项交流不断,相较于其他欧美及亚洲国家,日本称得上是交流次数榜的第一名了。 其中有个日本剧团以不同于其他的交流模式,将台湾视为巡回演出的一站,自2018年起便维持一年一次的频率(疫情期间除外)在台湾进行演出,这就是来自日本东京下北泽的52PRO!剧团。