Search 進階搜尋

-

指揮大師路易西偕世界頂尖樂團首席演出浪漫經典 台北大師星秀音樂節巡迴全台

今年邁入第七屆的台北大師星秀音樂節(TMAF),已在國際間逐步建立聲量,吸引許多海內外學子與名師參與,除7月31至8月1日已圓滿落幕的星秀室內樂音樂會、8月7日於國家音樂廳的巨星音樂會,全體師生亦在指揮大師法比歐.路易西(Fabio Luisi)的帶領下,於 8至10日分別在臺中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳及台北國家音樂廳進行巡迴演出。

-

「綠光創藝」轉型支援新創 布局下一個30年

「劇場需要更多支持,才能讓好作品不只是誕生,而是延續。」從 1994 年創立至今,綠光劇團走過30餘年,3年前改為公司化營運模式,更名為「綠光創藝股份有限公司」。如今,綠光創藝正式迎來營運全面轉型的新階段從創作,進發展為橫跨投資出品、品牌經營與創作整合平台的全方位公司新型態。

-

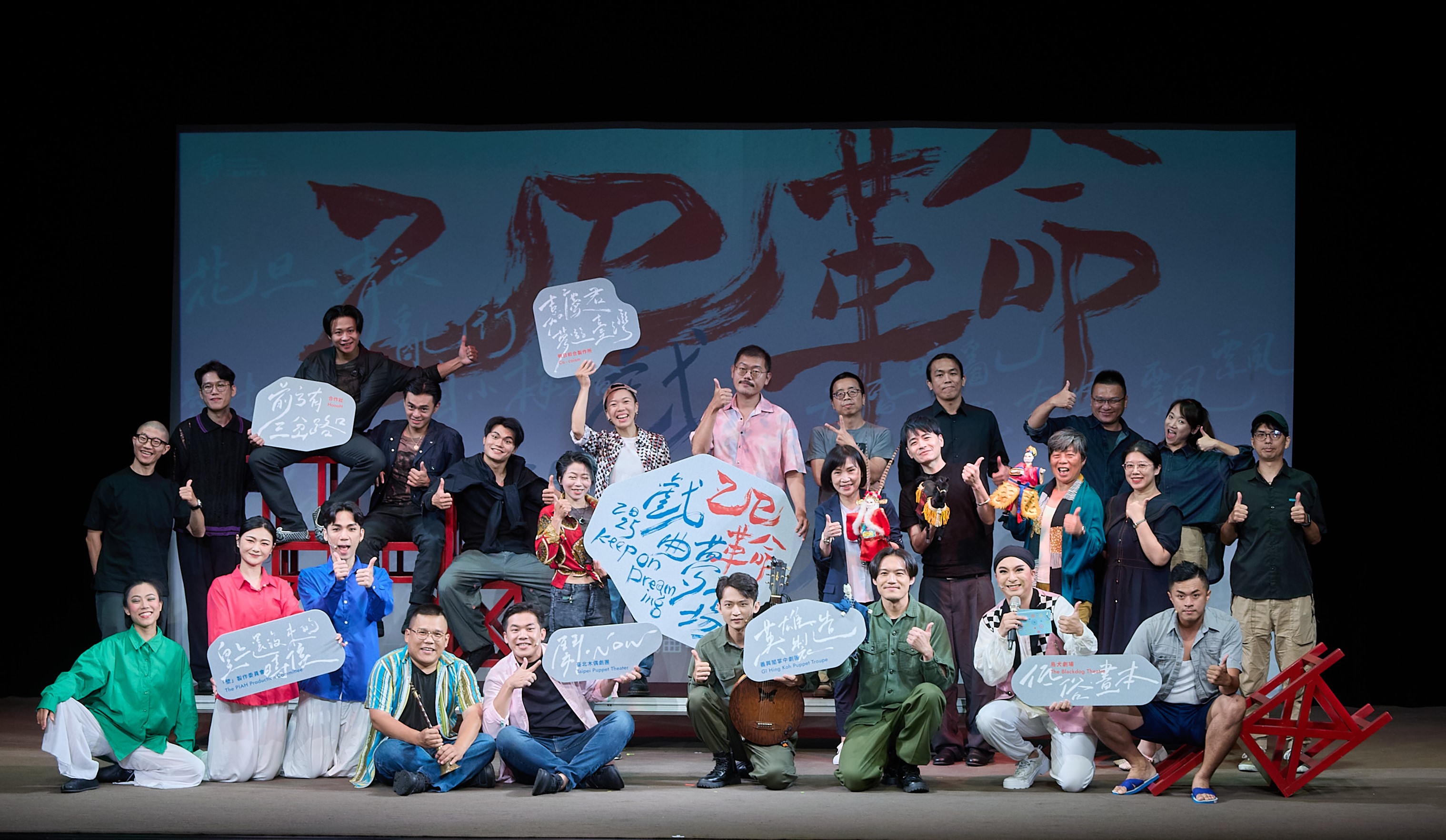

2025戲曲夢工場「乙巳革命」 啟動非做不可的戲曲行動

國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第八屆,以「乙巳革命」為題,號召六組創作團隊將從歷史、社會、文化與自我認同出發,挑戰戲曲的既定邊界。六檔作品涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等多元語彙,從8月30日至10月5日於臺灣戲曲中心多功能廳接力登場。

-

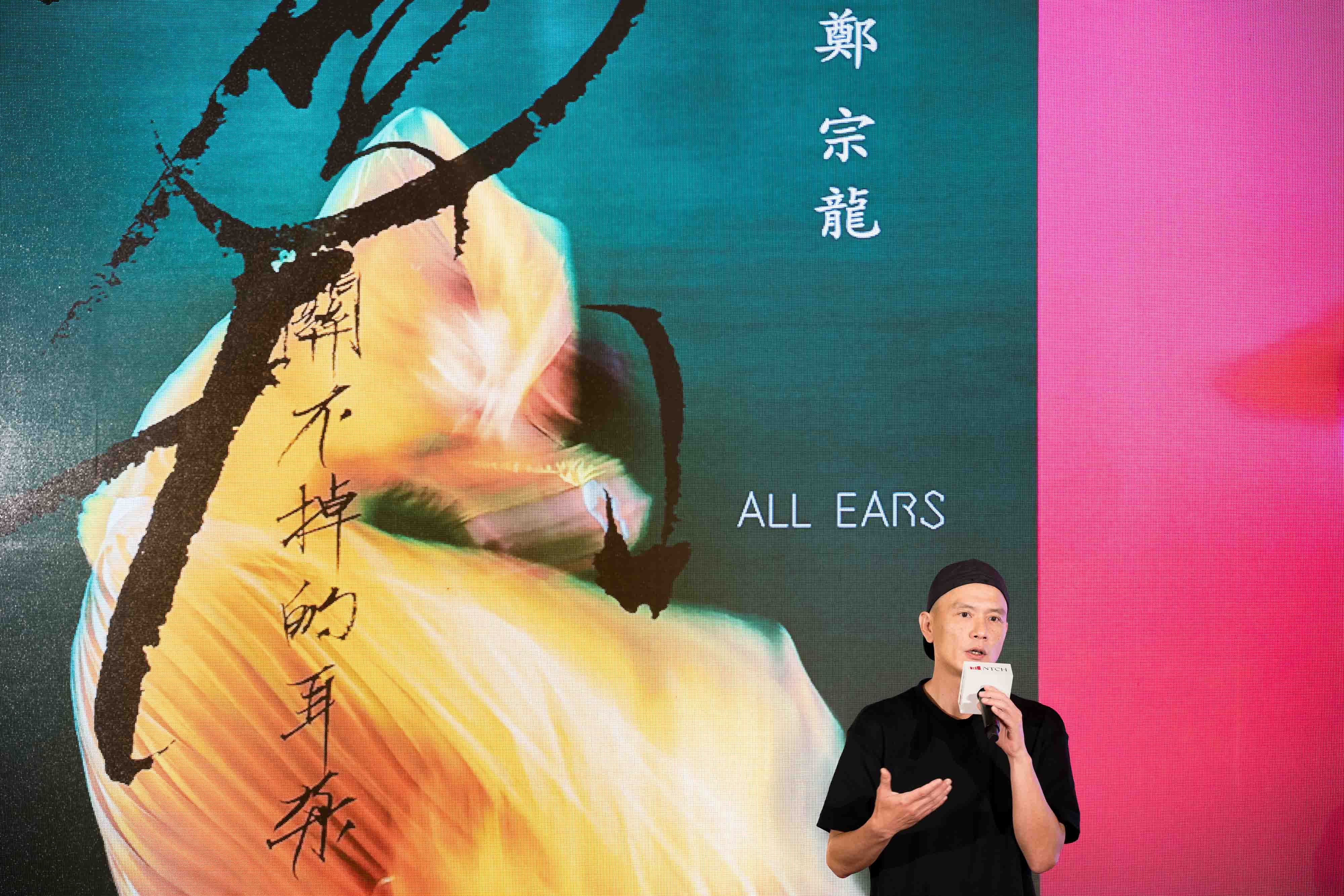

鄭宗龍聯手杜篤之開啟舞蹈與聽覺對話 跨國共製《關不掉的耳朵》10月首演

雲門舞集藝術總監鄭宗龍日前公布2025年全新創作《關不掉的耳朵》藝術團隊陣容,邀來金馬獎、坎城影展、國家文藝獎得主杜篤之,法國作曲家艾斯特班.費南德茲(Esteban Fernandez)、視覺藝術家吳耿禎、時裝設計師陳劭彥、雷射藝術家張方禹等重量級創作者,作品將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演,隨後巡演至臺中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心。此作由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院(Le Phnix scne nationale Valenciennes)共同製作,是鄭宗龍擔任藝術總監以來首次受邀與國際場館共製的大型舞作。

-

2025豆莢寶寶兒童音樂會《噔噔!登上彩虹塔》8月2日冒險啟程

你聽過顏色的「聲音」嗎?每年夏天最受歡迎的親子音樂活動「豆莢寶寶兒童音樂會」,今年推出《噔噔!登上彩虹塔》節目,這次豆莢寶寶DoReMi要帶領小朋友們,在陷入黑白的世界裡闖關互動,透過音樂找回七彩顏色。冒險正式從8月2日在台北城市舞台展開,並且至10月19日巡演全台8縣市共25場。

-

當代劇場大師羅伯.威爾森辭世 創意超越時代永銘人心

當代劇場大師羅伯.威爾森(Robert Wilson)於2025年7月31日,在美國紐約州水磨坊鎮安詳離世,享年83歲。

-

何曉玫MeimageDance首部VR觀落陰定目劇《林投姐,妳叫什麼名字?》 9月紅樓登場

2025年9月6日至9月28日,編舞家何曉玫領軍的何曉玫MeimageDance即將推出全台首創的沉浸式VR舞蹈作品《林投姐,妳叫什麼名字?》進駐台北西門紅樓,開啟長銷定目劇演出。這是一場關於科技與舞蹈的跨界革新,作品結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特殊化妝與現場舞蹈演出,打造出台灣劇場首見的跨感官沉浸體驗。觀眾不再坐在觀眾席,而是成為作品的一部分,從「脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚」,到最終戴上VR頭盔親身「走入」林投姐的世界──這不只是觀看,而是進入與對望,是一次深層的感知與回應。

-

兩廳院藝術出走推廣活動《給自己的情書》 邀樂齡族群與作家共寫生命片段

國家兩廳院持續推動「藝術出走」計畫,2024年起聚焦「失智與長照」主題,透過藝術回應超高齡社會的生命課題。計畫包含四大面向:台日共製遊走式演出《夜路不怕黑》台灣版、共創工作坊、紀錄片拍攝計畫,以及書寫行動《給自己的情書》。其中,《給自己的情書》邀請55歲以上樂齡族群覺察與回憶,留下一封獻給自己的信,讓藝術從舞台走入日常。《給自己的情書》即日起官網開放報名,採線上徵文與社區工作坊雙軌推進。線上徵文與華語創作平台Matters合作,邀請作家郭強生、楊翠擔任導師,引導參與者完成一封屬於自己的三日書信;社區工作坊則深入三峽與萬華,由作家袁瓊瓊設計課程,透過短詩與歌詞改寫的創作方式,帶領長者以文字、聲音與影像留下記憶。最終成果將於2026年回到兩廳院展出,讓每一封信成為生命與藝術之間真實的連結。

-

2025台北國際合唱音樂節 7月25日至8月3日盛大開幕

年度合唱盛事「台北國際合唱音樂節」(Taipei International Choral Festival,簡稱TICF)於7月25日至8月3日全台熱情開唱。本屆音樂節從宜蘭展開,將在宜蘭演藝廳及台北國家音樂廳,世界首演斯洛維尼亞作曲家裘比《詩篇清唱劇》(Psalm Cantata)為節慶揭幕外、也將邀請駐節指揮豪勒隆率領400人陣容,演出古森斯改編的大編制管弦版韓德爾《彌賽亞》(選曲)。此外,今年特別彙集斯洛維尼亞、印尼、美國三組國際頂尖團隊,以及捷克、菲律賓、香港三隊世界合唱冠軍賽參賽隊伍共六組輪番競演;另外結合台北國際合唱大賽、國際合唱音樂營及友誼音樂會等活動,精采的合唱饗宴令無數愛樂者引頸期盼。

-

《浪漫劍客葉不凡》讓觀眾遊走劇場 近身感受劍俠布袋戲魅力

由集藝戲坊改編自布袋戲大師李天祿經典作品的《浪漫劍客葉不凡》,於7月25至27日在臺北表演藝術中心藍盒子登場。演出融合了戲偶表演、劍俠武打與現場音樂,並打破劇場框架,以「遊走式」演出的形式,讓觀眾親眼見證戲偶的精細工藝,近距離欣賞武俠世界的魅力。

-

臺北戲劇獎最佳音樂劇女演員張稜首次執導 《西瓜游泳池》音樂劇熱鬧開池

由AM創意製作、改編自韓國繪本天后安寧達同名暢銷作的全新親子音樂劇《西瓜游泳池》,於7月25日在台北親子劇場舉辦媒體見面會,首度曝光主打歌舞片段及角色亮相,歡笑與掌聲此起彼落。現場並有原作授權公司韓國AMCulture代表朴明雨出席,並分享台韓跨國合作的創作歷程。

-

首度挑戰台語舞台劇《西門町一番地》 康茵茵直呼好難

全民大劇團的沉浸式舞台劇《西門町一番地》,於7月25日至27日在西門紅樓二樓劇場登場,觀眾不僅能「邊看戲、邊吃美食」,還能穿越時空,深入體驗紅樓百年歷史與台灣庶民文化。演出全程貼心設有中英文字幕,無論是本地觀眾還是來自世界各地的旅客,都能無障礙融入劇情,感受台灣故事的魅力。

-

窮劇場與江之翠劇場《感謝公主》 回望複雜交織忠義與情感

榮獲第22屆台新藝術獎年度大獎及第35屆傳藝金曲獎評審團獎的《感謝公主》,將於7月25日至27日在臺灣戲曲中心小表演廳盛大演出。這齣由窮劇場與江之翠劇場聯手打造的跨界力作,結合南管古音與當代新文本,透過兩段跨越時空的歷史故事,深刻辯證個人在時代洪流中的命運、信念與身分認同。

-

阮劇團首部青少年台語劇作《可愛的人們》 青春的聲音不應再被噤聲

阮劇團推出首部青少年台語劇作《可愛的人們》,一場不能說的青春劇場,邀請觀眾進入青春與審查制度的遊戲現場。

-

台法共製《公主與她的魔法扇》 科技語彙與傳統戲曲共譜新樣貌

台灣國立傳統藝術中心國光劇團與法國里昂新一代劇院(TNG,同法國里昂新世代國家戲劇中心)共同製作的《公主與她的魔法扇》,以傳統戲曲功底融合法國全像影像劇場科技,再配上臺灣國樂團的電影級配樂,以跨國、跨界、跨文化等大膽跨越呈現全新面貌。

-

金獎獎金120萬 「第4屆桃園科技表演藝術獎」徵件中

兩年一屆的「桃園科技表演藝術獎」即將展開第4屆徵件。本獎項致力於推動科技與表演藝術跨域對話,是全台唯一聚焦「科藝表演」的競賽平台,亦為科技藝術跨域創作的重要指標。即日起至9月30日,具備創意與實踐力的團隊踴躍報名參與,爭取高額獎金及公開發表的寶貴機會。

-

梵志登率長榮交響樂團赴吉隆坡巡演 展現樂團專業實力與企圖心

長榮交響樂團由駐團藝術家梵志登(Jaap van Zweden)領軍,前往馬來西亞舉辦三場「命運交響─梵志登與長榮交響樂團」音樂會,讓當地樂迷一睹大師風采。

-

將身體變軟Q 跟著《影子探險隊》一起出發吧!

影子蝴蝶將怎麼展開一段花間的旅程?影子直升機又將把我們帶往哪個神祕國度?漆黑又龐大的影子龍,會對我們溫和友善還是帶來威脅?全劇無對白,僅透過舞者的影子,加上經典樂曲韋瓦第《四季》等各類型音樂,吸引大小觀眾的目光。

-

從文學轉入劇場 阮劇團《鬼地方》乘著「噪音風暴」盤踞台北

在文壇掀起一陣旋風的陳思宏得獎小說《鬼地方》,由阮劇團改編為舞台劇,將於7月18日至8月24日首度登陸台北PLAYground空總劇場。本劇於2024年在彰化藝術節演出,深獲作家陳思宏讚許,更獲得2024 Taiwan Design BEST 100年度概念展演活動,成為阮劇團「2025噪音風暴」系列展演的重要亮點之一,融合文學、馬戲與當代表演語彙,帶領觀眾深入一座充滿靈異傳聞與壓抑鄉愁的台灣小鎮,重探家族、土地與身分的幽微邊界。

-

老虎來了! 《少年PI的奇幻漂流》舞台劇抵台演出

歷經倫敦西區與百老匯熱烈巡演、橫掃八項國際大獎的《少年PI的奇幻漂流》終於抵達台北,國家戲劇院為台灣首站,將於7月17日至7月27日共13場次盛大登場。劇團核心創作團隊與主要演員已於近日抵達台灣,包含隨團導演蓋布莉拉.伯德(Gabriella Bird)、隨團偶戲指導湯姆.史塔西(Tom Stacy)、演員卡席夫.高爾(Kashif Ghole)與桑雅.維努戈帕(Sonya Venugopal)。一行人於國家戲劇院大廳舉行抵台記者會,現場除了分享劇場魔法如何於演出中展現外,劇中經典角色「老虎」也震撼現身,操偶技巧與魅力驚豔全場,為即將登場的正式演出揭開華麗序幕。