-

2025.12.17 電子報 No.144

登上華格納聖殿,以聲樂實力站穩國際舞台

台灣旅德男高音黃亞中以迅速的崛起之姿,已成為當代最受矚目的詼諧男高音之一。他於柏林德意志歌劇院展開職業生涯,並從 2018 年至 2024 年間擔任該院的駐院獨唱歌手。曾被評為「聲音典雅,歌唱技巧成熟端正,音樂處理完整,為一相當優秀抒情男高音」。2024 年對他而言是關鍵的一年。在結束7年的駐唱合約後,他主動決定成為自由歌手,隨即活躍於世界各大頂尖劇院舞台。

-

2025.12.10 電子報 No.143

2025年12月號出刊

在本期特刊中,我們以「請回答,2025!」與「翻開劇本,翻轉『讀劇』」兩冊特別企畫,回應此刻的表演藝術現場。這兩組方向迥異的企畫,都力圖回到起點,探勘存在各種可能性的未來。在這個提問比答案更重要的時代,本期雙特刊無法給出完美答案,但能邀請讀者與我們一起,繼續在劇場中發問與發現。

-

2025.12.03 電子報 No.142

從局外人到專業馬戲之路

我對戲劇不滿意,我覺得裡面有太多表演、太多假裝成不是自己的樣子。而我真的很喜歡馬戲的「真實」與「當下」,它讓人覺得充滿危險和興奮。我在劇場裡很容易覺得無聊,但馬戲從不讓我無聊。我常在一些我不算擅長、不具備太多經驗的領域工作,而我覺得自己擅長「學習」。我喜歡那種經驗,它讓我保持活躍、保持投入。

-

2025.11.26 電子報 No.141

記錄記憶 探問何謂真實

《柏林製造》以多螢幕影像、訪談片段與現場樂手的演奏,在團隊跟著莫爾走訪柏林街頭,跟著他一同追尋數十年來未能完成的心願:重建一場因為戰爭而未完成的音樂演出轉播。作品把歷史的裂縫、個人的遺憾與創作團隊的掙扎層層堆疊交織,讓觀眾不只看到記憶的再現,也透過作品反問自身,此刻在劇場裡觀看演出的我們,究竟真正想看到什麼?

-

2025.11.19 電子報 No.140

相信直覺的聲音

陪伴張芳瑜10餘年的《釧兒》,也見證了她的心境轉變:「我好像更能體會角色狀態,對於離別有更多感受。」好在這些情感,還未糾纏她的現實生活。面對角色與表演,她倒是在專注當下後,甘願放手。從不看觀眾的評價,因為相信「有人喜歡我,自然也有人不喜歡我」。當年在千迴百轉的焦灼之後,在戲中唱出「I Will Be Loved Tonight」的女子,大概也抱持著這樣的決心吧——突破糾纏內心的恐懼、期待與自我懷疑,相信直覺的聲音。

-

2025.11.12 電子報 No.139

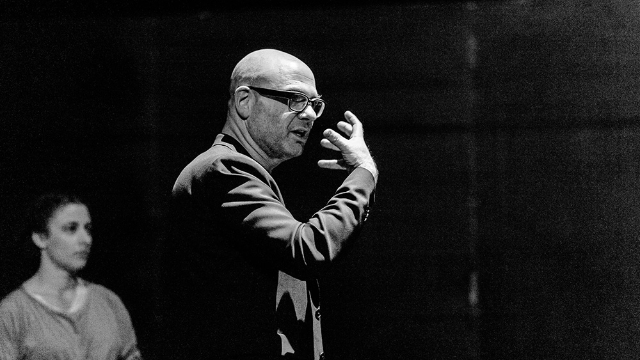

藝術生產機制下的權力思辨

2017 年克萊蒙.達贊成立「魔人神手製作所」,創團作《人類狂想曲》以7位雜耍演員構築出微型社會,透過不斷拋接的節奏,描繪重複勞動的荒謬與美感。他以《勞動狂想》進一步延伸這個命題,關注的是權力、宰制與服從的複雜關係。」

-

2025.11.05 電子報 No.138

Sesc 國際馬戲藝術節

在巴西多元種族、貧富差距及文化衝突的複雜背景下, Sesc被視為巴西民間版的「文化部」,其任務涵蓋教育、體育、藝術與社會服務,網絡遍布全國。對Sesc 而言,馬戲藝術節不單只是表演藝術的集結,更是介入日常、關注群體、承載多元文化的社會實踐。策展團隊組成非常多元,從表演藝術領域,到建築、設計、文化傳播到法律與社會科學背景。

-

2025.10.29 電子報 No.137

透過不同的身體 測試舞蹈的邊界

從17歲上第一堂舞蹈課、19 歲踏入舞蹈學院、26 歲開始編舞,到如今成為國際舞壇備受矚目的名字,馬騰斯如何一步步建立自己的舞蹈觀?他的作品經常從概念出發,以舞者的身體作為對當代的回應語言。與其說他擁有一套可被辨識的風格,不如說他不斷透過不同的身體實驗舞蹈語彙,每一次都像是在測試舞蹈的邊界。

-

2025.10.22 電子報 No.136

當科幻與神話在隧道中黏合

《最後的隧道》靈感源於瓦旦2024年在《PAR表演藝術》雜誌發表的一部AI科幻極短篇,在疫病災變橫行、四周荒涼如末日光景的近未來,「我」走進一處隧道,在其中邂逅一個「身體」,短暫交談後,猶豫著是否聽從「身體」的建議乘上飛船前往月球,尋找一直渴盼的「自由之路」。然而,這篇科幻極短篇,也有個現實的起源。

-

2025.10.15 電子報 No.135

以舞為道,用身體坐看世界的快

若說有什麼關注是在鄭宗龍創作脈絡中不變的提問,那便是他提到的「身體在一個快速攪動的時代下,其感受與傳遞是否有落差?」換句話說,即是身體如何能夠在感受與表達上,維持某種高敏感度的品質?人的專注力在對抗什麼?在什麼之間搖擺、晃動著?

-

2025.10.08 電子報 No.134

面向藝術也面向大眾 在坎波納格一起做夢

此藝術節擁有的豐厚資源和巨大量能,讓其不只能單次邀請享譽國際的劇場作品,還能以長期合作的關係,讓許多藝術家多年來一再回到坎波納格。策展人戲稱為這群藝術家是「夏日藝術節經典人物」,他們不僅經常受邀呈現新作,還有機會將舊作以混合媒材再次呈現,讓在地觀眾和藝術家的創作生涯在年歲中一同成長。這個特別之處,就算在德國也是極為少見。

-

2025.10.01 電子報 No.133

不是那麼「成功」,還是繼續「嚎哮」

關於黃建豪與蕭東意共同創立「嚎哮排演」的故事,大概已經寫進台灣劇場史了(誇飾)。簡而言之,大概就是兩個從外校考入北藝大的研究生,找不到夥伴做演出,於是在碩二排演課時臨時組團,參演2011年的臺北藝穗節。至於團名,就是取用黃建豪的「豪」與蕭東意的「蕭」,然後是排演課的「排演」。

-

2025.09.24 電子報 No.132

威爾第《弄臣》從經典到當代的對話

《弄臣》最令人難以忘懷的,仍是威爾第筆下的音樂。指揮張尹芳說:「這個製作會這麼經典,就是因為他把威爾第音樂的對立二元性表達出來,就例如他用黑幫的華麗影射背後的腐敗與人性,跟威爾第的音樂敘述是一樣。就像內容在描繪綁架,音樂卻是用愉悅的大調進行曲來描寫,很像電影暴力美學,看了更覺得更心有餘悸。更重要的是詛咒貫穿整個劇,但其實最終只有一個音,那就是一個中央C的音,這是相當有力量的!」

-

2025.09.17 電子報 No.131

用音樂生成圖像、牽動記憶、打開世界

在新樂季的長長節目單裡,我選出5場格外值得期待的音樂會。這5場音樂會,或跨界實驗,或多媒體敘事,或思想探問,或歷史記憶,或國際首演,交織出台灣樂壇的多元面貌。它們不只是節目的選項,而是聲音如何生成圖像、牽動記憶、打開世界的證明,也讓樂季的開始,成為我們共同期待的時刻。

-

2025.09.10 電子報 No.130

毫無保留地去完成這件事:我們在金枝演社的日子

1993年,由「二哥」王榮裕創立的劇團金枝演社,汲取「胡撇仔戲」的養分,發展出風格化的表演美學、台灣在地的語言能量與文化內容;同時,更是極少數培養專職演員的現代劇團。團內的資深演員李允中自2000年入團、施冬麟隔(2001)年入團,再加上稍晚入團的曾鏵萱,至今都仍維持團員身分,甚至是人生迄今只加入過金枝演社。

-

2025.09.03 電子報 No.129

在科技裡呈現人生情狀

在故事工廠協力下,於西門紅樓駐地1個月,開出共90場的《林投姐,妳叫什麼名字?》沉浸式製作,演出以舞團2023年發表的VR作品《林相繽紛—從肉身到虛擬的極相與無相輪迴》為基底,並安排有濃郁的儀式感前提。觀眾一入場便會在無語言演員「NPC」的帶領下,逐步脫下鞋襪、交出名姓,踏進台灣民俗元素包裹下的中性無生滅世界,作品也在一層一層的觀看與多重小物件的暗示裡,試圖為傳說裡的厲鬼開啟一個別開生面的重生出口。

-

2025.08.27 電子報 No.128

四大旗艦樂團布局新樂季

幾十年來,亞洲早已成為音樂家巡演的重要安排,不同城市樂團雖常見交集的曲目與客席名單,如何展現獨到特色,無疑紮實反映了策劃與品牌策略的能力與心力。香港管弦樂團、NHK交響樂團、上海交響樂團與新加坡交響樂團這4個亞洲頂尖樂團,正各自處在即將翻開下一章的關鍵時期。

-

2025.08.20 電子報 No.127

讓身體釋放歷史的記憶

一段致敬美國先驅舞蹈家洛伊.富勒的獨舞如盤古開天闢地般地揭起序幕,緊接著真實火光與微型史前洞穴在景深之處慢慢出現,隨著配樂的暗示與精緻的微型建築空間流暢切換,觀眾逐一跟著無輪廓、無性別的手部生物,夢境似地走過競技場、小酒館、社交場、集中營、滑板與街舞聖地,隨之產生連結的是影史與表演藝術裡的經典場景。

-

2025.08.13 電子報 No.126

衛武營歌劇里程碑 跨越傳統與現代的橋梁

《羅恩格林》是華格納風格轉變的分水嶺。「這是華格納最後一齣以『歌劇』來稱呼的作品,之後他就全面轉向『樂劇』。」簡文彬認為,相較於《指環》這類龐大樂劇,《羅恩格林》既具備可辨識的段落結構,又蘊含華格納日後樂劇發展的雛形。它在風格上仍有停頓與推移,觀眾得以有起伏、能呼吸的節奏感;而那些過門與轉折的銜接方式,也讓人聯想到早期歌劇中宣敘調的功能,保留了聆聽上的親切性。因此他直言:「想要入門華格納,就選《羅恩格林》。」

-

2025.08.06 電子報 No.125

優雅之必要,當代爵士的兩種靈魂

從邀請國際樂手登台演出的鋼琴家佛萊德.赫許啟幕,到近年在爵士界掀起風格討論的爵士歌手瑟希兒.邁可羅恩.薩爾凡特。前者是細膩的傳奇爵士鋼琴詩人,而後者的音色不柔美卻極具穿透力。其中最令人感到溫柔而堅實的連結,是多年來參與兩廳院夏日爵士音樂節、同時為台灣培養跨世代爵士小號手與編曲家的麥可.摩斯曼。

-

2025.07.30 電子報 No.124

非線性詮釋童話經典 述說女性成長經驗

「當我看到愛麗絲從兒童變成青少女,她的身體在改變,開始會質疑自己的身分,思考自己在世界上的位置時,我找到了自己與愛麗絲的共通點。」雅絲敏.瓦迪蒙選擇將個人經驗帶進改編的文本,代入自己曾經走過的青春期困惑與掙扎,將愛麗絲化為一個正逢青春期變化的少女,探討這樣的愛麗絲,會如何面對身分認同、關係的理解,從而展開自我力量的探尋。

-

2025.07.23 電子報 No.123

如何在世界最安靜的地方,聽見自己?

我是宇光,是一個漁夫,同時也是兩廳院的駐館藝術家。我一直是德政的粉絲,會聽他的podcast、看他的書。我想要用德政寫的一段文字作為今天的開場:「停止移動,就停止了追尋;我在變動中安身立命」。這句話出自德政的《時空迴游》,非常適合今天的場合。我與德政都正在不斷地透過移動去收集材料,再透過不同的方式將其轉換成作品。

-

2025.07.16 電子報 No.122

暌違30年終於登場

這場空前規模的音樂盛會,不僅是樂迷引頸期盼的盛事,更是繼上屆舉辦後睽違30年歷史性時刻。主辦單位邀集了5大世界頂尖樂團,在11天內完整演繹馬勒的10部交響曲,堪稱一場跨世紀之約,更是馬勒音樂在疫情陰霾後的一場重生。值得一提的是,這次從台灣前往參加音樂節的樂迷朋友多達上百位,是亞洲國家中規模最大的一群馬勒迷。

-

2025.07.09 電子報 No.121

在女兒身上得到印證

等到Nikar再長大一點,又有幾次可以和女兒演出的機會,董怡芬開始替Nikar安排一些演出橋段,但依舊無法進行太多次排練,「怕排太多次,小朋友會覺得無趣!可是後來發現,在她這個年紀,原來已經可以記得表演編排,甚至比我還清楚!」那次是i-dance即興節的演出,跳到第2場時,董怡芬漏掉其中一個段落,若是只有自己在台上,董怡芬自然曉得如何流暢帶過,Nikar卻堅持要回頭把漏掉的段落跳完,「她覺得這是我們講好的內容,就得要完成,所以真的不能小看4、5歲的小孩,她的腦袋真的超清楚。」

-

2025.07.02 電子報 No.120

無論如何,不要失去想像力

讀到《少年Pi的奇幻漂流》裡的狐獴島段落時,作家陳思宏到圖書館借了一本動物圖鑑。那是網路還不普及、台灣寵物店還未引進狐獴販售的2000年初,他從未見過狐獴這種動物。圖鑑上寫著:狐獴分布於南非地區,以草原為棲地,群居動物,性情溫和。回到小說,住滿狐獴、提供水源與食物的小島,湖水卻在夜晚變成酸液,蓮花裡藏有人類的牙齒,他才意識到,可愛的狐獴島,原來也是一座吃人之島。

:::

E-paper

E-paper 電子報

免費訂閱PAR電子報,獲取更多藝文資訊!