藝@書

當代劇作巡禮

粉色的認同

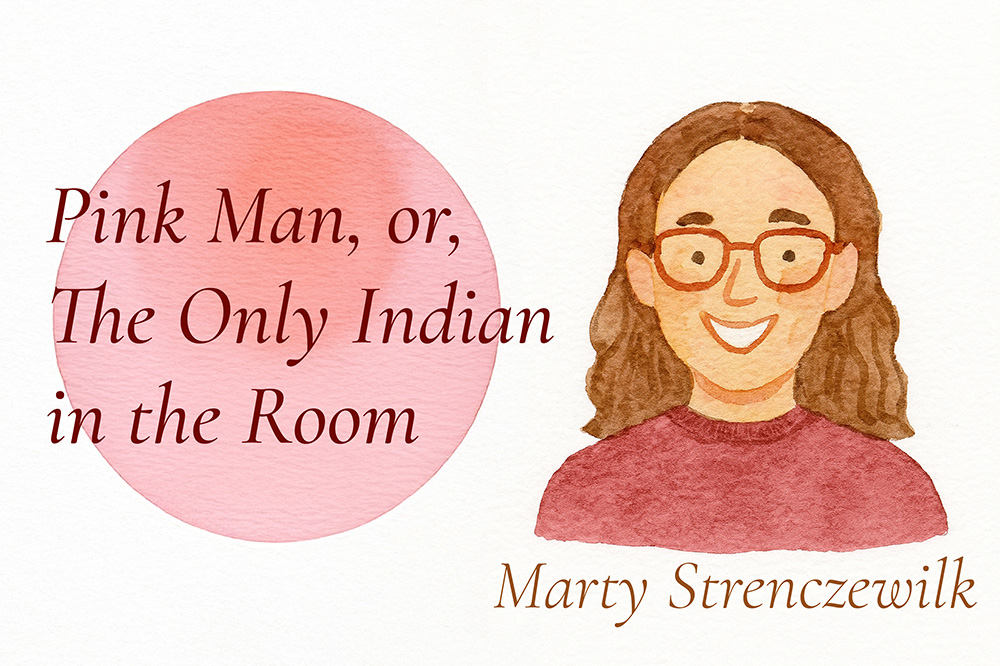

馬蒂・史特倫茲威爾克《粉色的人或在場唯一的印第安人》

在美國這個種族多樣的國度中,身分政治一直都是劇作家亟欲探索的主題。近年來,除了非裔劇作家之外,也有愈來愈多原住民劇作家以種族的角度切入書寫劇本,奧吉布瓦族(Ojibwe)劇作家馬蒂・史特倫茲威爾克(Marty Strenczewilk)便是其中一例。他憑著《粉色的人或在場唯一的印第安人》(Pink Man, or, The Only Indian in the Room,以下簡稱《粉色的人》)從2023年美國伊利諾州立大學多元之聲劇本競賽(Diverse Voices Playwriting Initiative)脫穎而出。藉著這個類自傳、類單口的喜劇作品,觀眾走進他的內心世界,看見原住民這個身分所蘊含的美麗與哀愁。

「內化的種族歧視」

史特倫茲威爾克成長在白人小孩才有權利平安健康長大的時代。鎮上,兩名非裔與亞裔小孩因外表不同而被霸凌。他看著自己的白皮膚與褐頭髮而感到幸運至少他可以藏起自己的原住民血統,偽裝成白人,全身而退地度過大學以前的時間。

但,他憑著少數族群的身分拿到大學獎學金後,「可以偽裝」便成了問題。當他頂著白人臉孔走進滿是少數族群的新生教室,非裔、拉丁裔、印度裔的惡意齊發「白人又來偷我們的獎學金。」另一邊,即使其他原住民朋友第一次給了他歸屬感,但相比之下,他受過的苦難似乎太少,少到他不夠格自稱一位原住民。

日後,一次在診間,諮商師剖析道,他對自己有種「內化的種族歧視」。這句話劃破了幻象。他的童年幸運不是真的幸運,安然無事長大成人的代價,是對母系原住民血脈的糾結與不願理解。諮商師的無心之談,逼著他重新審視自己的出身,卻也燃起寫作的火種,焠煉出如今的《粉色的人》。

類自傳、類單口的喜劇作品

《粉色的人》以類自傳、類單口的體例寫成,角色有印第安人(Indian)、納納博佐(Nanabozho),以及穿梭在各場景間,時而評論、時而扮演的歌隊。

印第安人是劇作家在劇本中的化身,向觀眾說一則又一則個人史與家族史故事,但有趣的是,劇作家只給予角色「印第安人」之稱。沒有名字,是因印第安人/劇作家曾逃出命名儀式;用貶義詞則突顯了他們內

文字|林冠廷

官網限定報導 2025/07/31