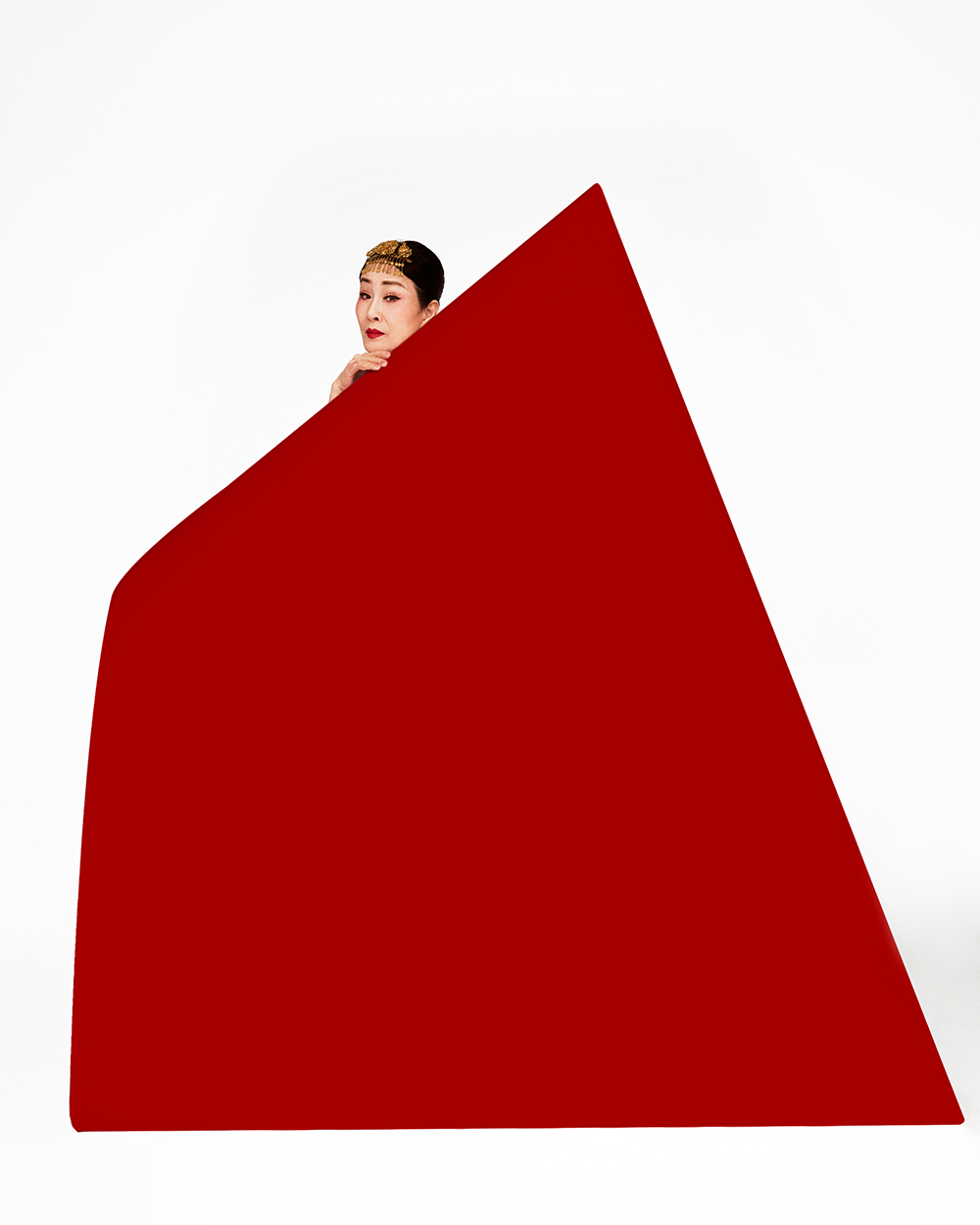

《日落大道》中的聲音裂縫:莎拉.布萊曼的「解構式聲響實驗」

評音樂劇《日落大道》音樂劇作曲家安德魯.洛伊.韋伯(Andrew Lloyd Webber)曾表示,《日落大道》(Sunset Boulevard)中的多首曲目,是以其前妻莎拉.布萊曼(Sarah Brightman)的聲音為靈感創作。距此劇1993年首演至今已逾30年,如今年過六旬的莎拉終於親自演出再製版中的女主角諾瑪.戴斯蒙(Norma Desmond),她會如何化身這位執迷過往,且深陷妄想的過氣影星? 事實上,莎拉早在1995與2005年的個人專輯中便曾演唱該劇選曲,包括以歌劇式唱腔詮釋的〈Guardami〉(義大利文版的〈With One Look〉)、甜美輕柔風的〈The Perfect Year〉,以及與約翰.巴洛曼(John Barrowman)合唱,採典型音樂劇唱法的〈Too Much Love to Care〉。但2025年我於台北國家戲劇院觀賞她現場演出時,發現她並未試圖重現過往的聲音榮光(或許出於生理條件的限制),而是選擇一種近乎挑釁的姿態,以不尋常、破碎、古怪、誇張且時而過度雕琢的演唱方式,使她過去的輝煌只能如同殘影一般呈現。 女主角登場的第一首代表曲〈With One Look〉,莎拉即定調將使用歌劇式聲腔為基底;然而,和1995年的版本之張力非常不同,她的聲音孱弱且沙啞,咬字時而不清,有些部分虛到幾乎快要聽不見,舞台上的男主角和觀眾們似乎不可能聽了這樣的「陳述」,會在理性上認為諾瑪有可能東山再起,但她又如此滔滔不絕,自信滿滿。第二幕的名曲〈As If We Never Said Goodbye〉,也承襲如此演唱風格,不過,應著劇情的發展,此刻的諾瑪來到派拉蒙(Paramount)片場,並且天真地以為將主演自編的電影《莎樂美》(Salom),聲音相較更柔順與飽滿,展現些許「希望」感,但依舊無法擺脫滄桑。可以說,莎拉是用音色演繹已「失去光澤」,卻自我陶醉的諾瑪。