本刊編輯部

-

藝視窗 News

藝視窗 News兩廳院攜手表演團隊 下半年推出多項藝術共融服務

【台灣】 兩廳院攜手表演團隊 下半年推出多項藝術共融服務 疫情趨緩後,國家兩廳院在推出下半場節目之際,共融服務與節目措施也不斷升級,集結認同共融理念的團隊如雲門舞集、無垢舞蹈劇場、唐美雲歌仔戲團、國光劇團等推出口述影像場次,與舞蹈空間舞團、NSO 國家交響樂團、神秘失控人聲樂團等團隊舉辦輕鬆自在場演出,且推出台灣首次售票輕鬆自在場;此外,並持續規劃情境字幕、觸覺及聾翻譯手語導覽、托育、演前導聆雅婷逐字稿字幕等多樣服務,打造多元、平等、包容與具有歸屬感的共融劇場。 今年八月到十月將推出五場輕鬆自在場演出,包括舞蹈空間舞團史派德奇遇記之《飛飛飛》、神秘失控人聲樂團《人聲FUN輕鬆》、玩弦四度《古典born 爵士》、由管風琴音樂家陳韵芬所策劃的《一鍵鍾琴貝多芬》,及NSO 首席們所帶來的《現在您懂國家音樂廳了!》。 今年兩廳院也大幅增加口述影像場次,有雲門舞集《定光》、無垢舞蹈劇場《花神祭》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》及國光劇團《閻羅夢天地一秀才》。此外,兩廳院兩位駐館藝術家周東彥、樊宗錡分別以作品《虛擬親密》及《十二碗菜歌》,挑戰頗具難度的節目情境字幕。情境字幕是為有特殊情況或者需要的觀眾而準備,例如觀眾在聽力上有障礙,或者需要無音條件下觀賞節目,此時字幕中可使用一些解釋性的語言來描述節目內容。讓有需求的觀眾透過字幕更理解舞台上的情節,身歷其境。 兩廳院導覽活動今年也大幅升級,嘗試運用模型輔助,加深視障朋友對兩廳院空間的理解;手語導覽則在下半年規劃聾翻譯手語導覽場次,由聾人翻譯與聽人手語翻譯合作,呈現更視覺化、生動。 此外,演前導聆的AI 語音辨識系統「雅婷逐字稿」也同步優化升級2.0 版本,提高準確度及台語、英語等其他語言辨識能力;受到家庭觀眾喜愛的托育服務也將在每一場兩廳院主辦的戲劇院與音樂廳節目進行,解決愛好藝文的父母的最大痛點。 第332期更正啟事 p.27,〈莊東杰 接掌樂團與音樂廳 自許打造時代之聲〉一文第二段應為:「莊東杰於二○一五年獲大賽首獎、而得與北歐諸

-

焦點專題 Focus

台味爵士.搖擺MIT

仲夏的爵士派對,是兩廳院與樂迷的年度之約, 時間一到,場館大廳裡裡外外隨處搖擺。 今年雖然因為疫情之故,名家大咖不克前來, 卻正是聚焦台灣樂手,展現熱力的關鍵時刻。 遮蔽太陽時,我們看到星星閃耀。 台味爵士,是屬於我們自己的爵士!

-

特別企畫 Feature

2020-2021新樂季搶先報

突如其來的病毒席捲全球,飛機停飛、辦公居家、街上行人寥寥無幾,更不用說餐廳、戲院、博物館、音樂廳與歌劇院的消費活動了。在防疫的表象下,口罩、隔板,無形中也拉開了人與人的距離。然而,人們的生活畢竟不僅滿足於基本需求,對於精神上的寄託仍然渴望,在無法兩全之下,總有變通管道。 停擺了大半年,二○二○/二一新樂季是有史以來最撲朔迷離的一年,即便規劃、修正、再規劃,仍沒有人對開出來的菜單有百分之百的把握。但創意總在困頓中爆發,本期特別企畫除了檢視國際知名樂團節目外,更一覽音樂節動態,分析音樂家「不旅行」下的策展方向、並且一窺他們對於防疫所做的科學實驗。當然,不容忽視的,就是台灣得以自由運作的情況下,各樂團又是如何孕育藝術能量?

-

特別企畫 Feature

解封!? 容「疫」挑戰 大未來!

病毒襲捲持續/過後,表演藝術圈將迎來什麼風景? 劇院/藝術家將如何應對冠狀時代觀演習慣轉變的機會與挑戰? 近未來的表演藝術將會是什麼模樣?

-

特別企畫 Feature 當前困境、近期挑戰、啟動未來……

「疫常狀態」下的10個可能

隨著國內連續多日無確認案例、中央疫情指揮中心宣布展開「防疫新生活運動」,台灣似乎也迎來了「後疫情時代」。本刊整理出十個現象觀察,一探面對疫情期間因故取消現場演出、暫緩合作計畫、收入驟減的表演藝術界,在此時要面對的,是怎樣的當下與未來?

-

藝視窗 News

藝視窗 News文化部推出「藝FUN券」 國表藝三館再加碼

【台灣】 文化部推出「藝FUN券」 國表藝三館再加碼 為振興藝文產業發展,鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費,繼行政院振興三倍券後,文化部加碼推出每份600元之「藝FUN券」,預計發行200萬份。為讓民眾可以更便利、公平地取得「藝FUN券」,將於7月18日上午9點至20日下午9點,開放民眾一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊,另於7月21日中午12點採公開抽籤方式,公布獲得「藝FUN券」的幸運人選。 文化部表示,「藝FUN券」將於7月21日中午12點,邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同進行抽籤,並於線上公開直播。幸運獲得「藝FUN券」的民眾即可於7月22日中午12 點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等,全台超過1萬家以上店家使用。 另為廣邀業者加入「藝FUN券」適用店家行列,文化部也將自7月1至9日於全國北、中、南、東分區辦理8場次招商說明會,向藝文業者介紹「藝FUN券」店家註冊、使用及撥款方式。 文化部指出,民眾只要透過 APP 提供的藝文店家地圖,隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家,消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code,即完成付款。此外,為符合藝文展演消費使用特性,亦特別規劃「藝FUN券」在「線上交易,出門消費」原則下,可於網路預購票券平台,訂購藝文展演票券、電影票,以及付費參與藝文活動。 關於「藝FUN券」相關問題可洽客服專線(02-77457979)及客服信箱(artsfungo@tradevan.com.tw),亦可參考文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」(www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html

-

特別企畫 Feature

瘟疫中的日常生活:心靈紓困(可能)提案

席捲二○二○年的這場瘟疫風暴,讓地球大力按下暫停鍵,讓我們見證美股十日內四次熔斷、原油期貨跌至負值、北韓領導者生而復死死又復生的羅生門,很多人失去他們所愛的人,失去工作,失去自由,失去習慣的日常生活。我們再也回不去了。武漢肺炎搬動了劇烈加速度的人類世界演進軌道,讓我們從瘟疫前的世界,抵達了現在的世界,而我們大多數人仍在新世界暈眩中,我們得建立起新的秩序來紓解瘟疫所帶來的劇烈震盪,但建立秩序這件事,沒有一體適用的神奇辦法,我們需要尋找適合自己的方式。 在本期企畫中,我們邀請目前處在台灣、美國、英國、比利時、法國等地的十四位藝術家,與六位編劇╱文字工作者,分享他們的工作、生活、閱讀等新秩序,這些創作者的「秩序」通常有些近乎儀式的生活方式浮現在日常表面,有些韌性、有些柔軟,但都穩固了他們自己。我們希望「瘟疫中的日常生活:心靈紓困(可能)提案」也能成為您重新思考生活中核心的寶貴事物的契機,使其牢固為新生活的新秩序。

-

藝視窗 News

藝視窗 NewsC-LAB打造支持補給陣線 透過雙軌機制與創作者逗陣行

【台灣】 C-LAB打造支持補給陣線 透過雙軌機制與創作者逗陣行 因應新冠肺炎疫情對藝文活動、藝文產業造成之衝擊,空總臺灣當代文化實驗場(C-LAB)分別以「實驗研發支持」與「數位展演支持」雙軌抗疫振興機制,整合新舊計畫、搭配公開徵件與硬體建置等匯整,秉持「挺人才、釋資源、創連結」的精神,陪伴文化實驗工作者在本波疫情中,持續累積創新研發能量。 在實驗研發支持機制中,除了提升補助件數,共計提供2,150萬的支持經費外,也將推出新冠肺炎疫情發展藝術社會參與計畫,包括「#COVID19DAILY 藝術行動計畫」及「#COVID19DAILY 公眾影像創作計畫」,其中「藝術行動計畫」公開徵求藝術、設計、科研工程等跨學科工作者共同參加,以藝術行動主義結合科技媒體,提出針對新冠肺炎疫情影響,有益全球社會公眾之藝術社會參與實踐計畫。本項目將提供至多50萬元補助經費,C-LAB並同步提供線上平台、實體空間與專業設備等資源,提供團隊進行創作、記錄與階段性成果分享。「公眾影像創作計畫」則以當代數位人文思考,募集疫情當下的公眾影像,重視公眾參與和社會實踐,以囊括更多人文關懷、影像紀實與被忽略的生命故事。(詳情請見clab.org.tw/covid19dailyclab/) 在數位展演支持方面,為鼓勵藝文工作者於疫情期間,開發及應用全新替代舞台,順應防疫期間的線上趨勢,C-LAB建置新的虛實整合的協作暨傳播機制。如即將建置完成的「C-LAB直播間」,是一個具備專業攝影與高速網路設備的全新直播空間,將無償提供給藝文工作者使用。而搭配直播間的落成,將同步推出「#Stream C-LAB」線上平台徵件計畫,將鼓勵當代文化相關領域的工作團隊,透過網路直播形式開發新型態的線上展演可能,每案將提供至多15萬元補助經費,C-LA

-

焦點專題 Focus

兩廳院售票系統2013-2019分析報告

兩廳院售票系統2013-2019分析報告

-

焦點專題 Focus

全台地區 一探究竟

近年各地新興藝文場館興起,為深究總體數據趨勢變因,我們從「全台地區」及「大中小型演出」面向分析提煉,透過差異化數據解讀,看見更多可能。

-

焦點專題 Focus

大中小型演出 加場解密

近年各地新興藝文場館興起,為深究總體數據趨勢變因,除了洞察「全台地區」,另加場「大中小型演出」解密場,勾勒更多可能的數據輪廓。 大中小型演出定義依節目「每場可售票數規模」預設觀察(非以場館座位數規模為定義),可售票數規模參考全台場館觀眾席數預設平均值。 大型:可售票數800張以上 中型:可售票數200~799張 小型:可售票數199張以下

-

焦點專題 Focus

購票行為大解密

每場表演節目都是獨一無二,如何開發觀眾走向劇場,更是行銷人的 永久課題,剖析近7年兩廳院售票系統會員樣貌與消費行為,輔助團隊 及場館在行銷與觀眾對話的各種可能面向。 統計資料以2013-2019年兩廳院售票系統會員登入且實際購票會員數106萬人、售票張數659萬張進行分析。

-

焦點專題 Focus

2019年人氣大排行

想知道2019年觀眾參與熱度最高節目有哪些?以節目分類「現代戲劇」、「傳統戲曲」、「音樂」及「舞蹈」前10名節目;除了節目類別,特別從不同面向統計中小型演出節目排行(依據每場節目可售票數規模定義中小型演出,未包含場館是否開設原有最大觀眾席數之考量),一探2019年觀眾參與偏好趨勢。 中型:可售票數200~799張 小型:可售票數199張以下

-

焦點專題 Focus

開幕前後藝文人口流動影響

2016年3月屏東演藝廳開幕、同年10月臺中國家歌劇院開幕、2018年10月衛武營開幕,持續關注各地新場館開幕爆發的能量,是否帶動當地及跨區的藝文人口流動?連結「從全台地區 一探究竟」篇章,當表演走向各地區觀眾,呼應數據帶來的線索,答案是否已呼之欲出?

-

焦點專題 Focus

表演藝術 線上有約

三月,肺炎病毒席捲而來,人與人的距離被迫拉開,熱絡的劇場也急速冷卻。沒了溫度,這才思念起擠在觀眾席裡相互取暖的過往。 幸拜網路之賜,諸多場館與團隊改以線上直播,或者釋出影片免費觀賞的方式,讓宅在家的觀眾也能有所寄託。然而回頭想想,稍縱即逝的演出,若沒有前人的影音錄製,怎有後人的享受?那麼如何保存、如何錄製、如何利用線上即時分享,又如何利用科技讓表演藝術的創作蛻變未來? 是否原先的出口,就是此刻的入口。箭頭點開就能無遠弗屆,也能改變表演藝術「觀」,我們讓畫面前進後退,挖掘過去,也尋找未來。

-

特別企畫 Feature

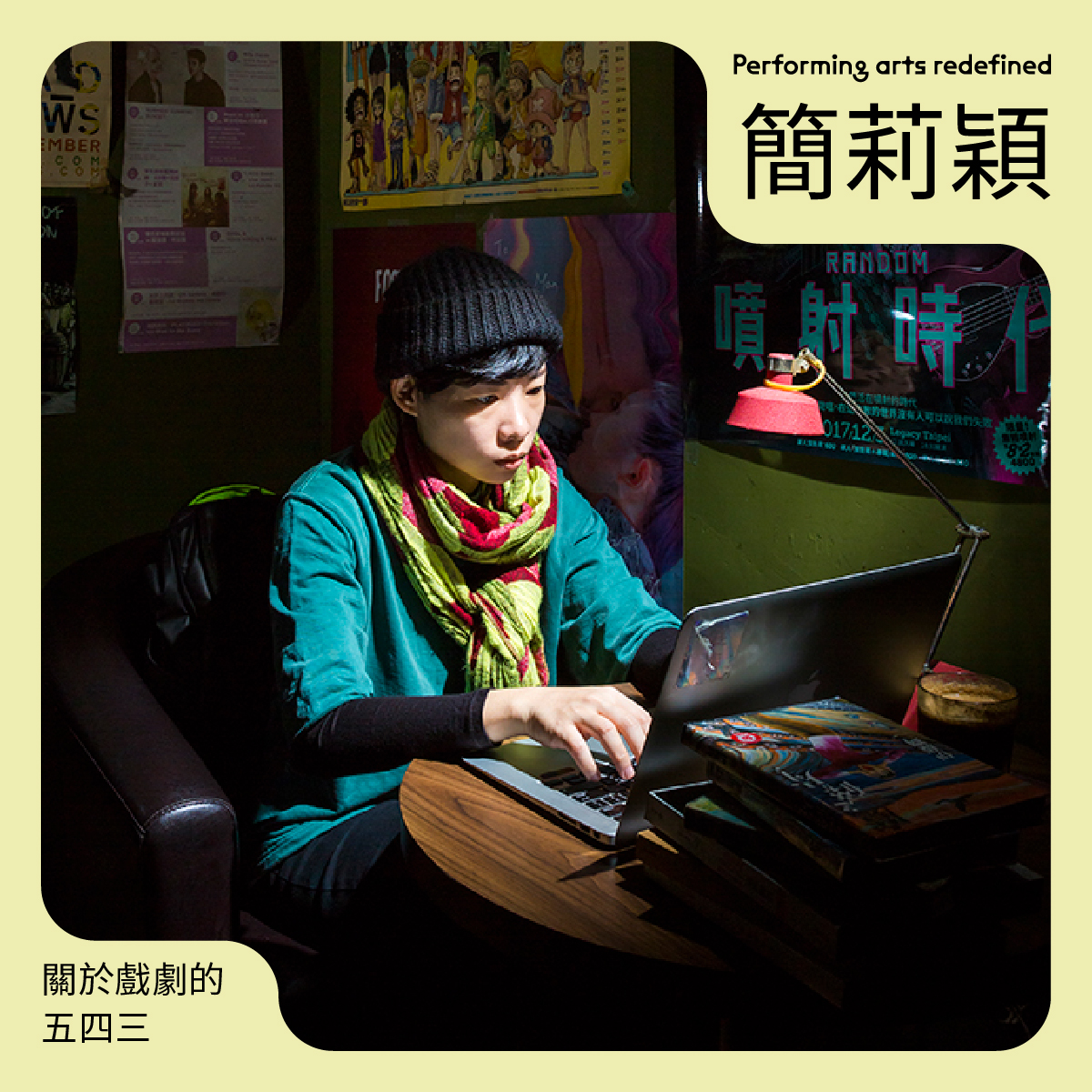

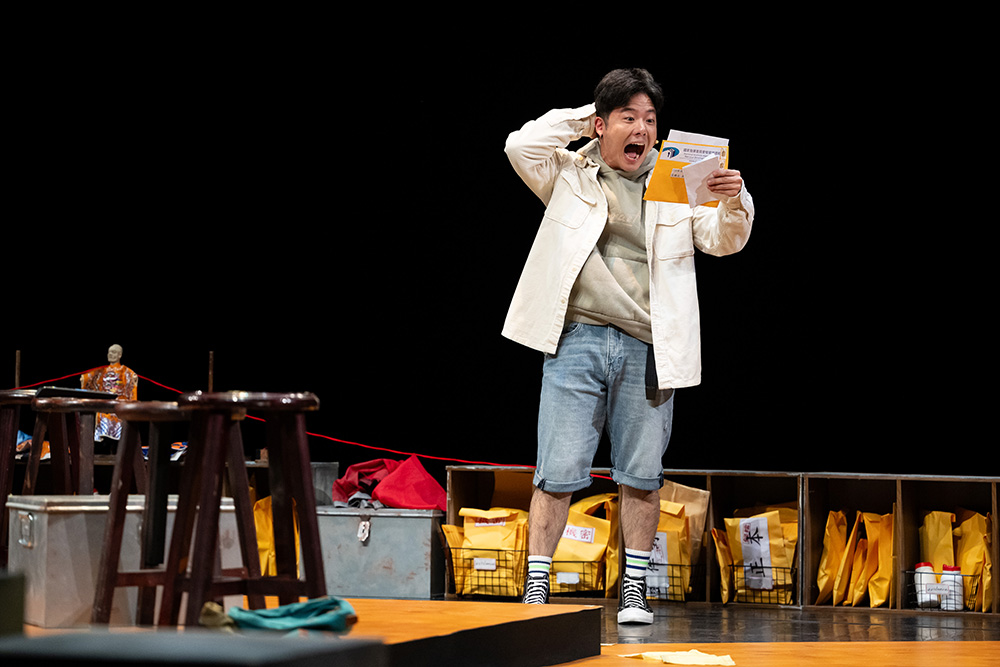

幕後的幕後 創作,然後生活

預期偶然裡製表,然後抽離 在找房子的程式化間勞作 跨越夢境,然後打拳 因為不愛嚐鮮,只好吃原型食物 當作是赤壁的語種 與佛系的日常,還有點鄉愁 不過是 萬物有情,物競天擇 或選擇性的洞察年代 拼貼之後,組裝之下,以為作品就此完成。 揭開幕後,才發覺這一切從沒有那麼簡單。 幕後,然後再幕後,他們創作,然後生活。

-

藝視窗 News

藝視窗 News推出「疫情期間特別方案2.0」 國表藝三館一團以六大方針儲備未來

【台灣】 推出「疫情期間特別方案2.0」 國表藝三館一團以六大方針儲備未來 繼3月12日推出「三場館防疫期間特別方案」之後,國家表演藝術中心三館一團又於4月27日宣布推出「特別方案2.0」,以「及時」、「溝通」、「同理心」之共識與原則,研擬相關紓困措施、振興計畫,具體明列「六大驅動方針」,將表團和藝術家、藝文工作者,以及觀眾等面向均予納入,包含:對於延期節目投入重製經費,協助重新上檔演出;擴大孵育計畫、擴充展演計畫活動;提前啟動委製、展開製作研發;推出劇場技術認證機制、偕同參與劇場設備維護;啟動網路劇場播映製作、開發線上展演新形式、研議推動線上收費機制;規劃疫情緩解後之相關戶外演出活動。期能達到擴大參與機會、專業人才升級、厚實創作內容、研發創新,以及儲備觀眾回流能量等目的。 國家兩廳院方面,除了替因疫情延期或取消之主辦節目增加製作預算,增加排練與技術整合的試演,以於疫情紓緩時重新登場外,也要提前啟動原訂明後年委託製作的展演,先行提供研發經費,讓團隊提前展開製作。另將邀請創作者及中小型團隊參與兩廳院剛啟動的藝術學習推廣再造計畫,拓展表演藝術的校園學習可能性。而在數位觀演方面,兩廳院預計擴大NTCH togo兩廳院藝術生活影音平台,以開發潛在表演藝術觀眾,也將開啟「不(只)在劇場」創作╱徵件計畫,共同研發數位時代虛實相映的新型態的藝術創作可能。另兩廳院售票系統則推出「雨天,我們撐傘票券退款捐贈方案」,開啟群眾支持的可能性,主辦單位將可委託兩廳院售票系統,代為處理觀眾申請票券退款轉為對主辦單位之捐款,提供多元方案以支持團隊營運。 臺中國家歌劇院方面,預計將因疫情取消而節用的國外節目經費,移作為期兩年的藝術振興計畫,包含支持70個表藝夥伴及團隊的延期重演或創作孵育,其中60%來自中部傑出表演團隊及青年藝術家,26個影音專案製作及戶外展演。並對過去展演錄影進行「二次創作」,提升作品能量之餘,將現場觀賞轉型成為藝術教育「自主學習」體驗,打造線上藝術學習平台「NTT數位學苑」。並特別啟動「藝術孵育計畫」:為科藝題材的創作者、以及中部在地團隊,提供前期製

-

焦點專題 Focus

疫擾大地,「藝」勇前行

病毒肆虐、肺炎蔓延之際 強調與觀賞者同場共感的表演藝術 不可避免地成為重災戶 如同十七年前的SARS 入場量體溫、觀眾戴口罩 停演、延期場景重演的當下 在全球化的今日 災情可說是雪上加霜 在此非常時期 表演藝術界如何因應? 政府提供了哪些援助機制與紓困政策? 公立場館又提供了哪些應對協助方案? 這一波疫情 是否也是台灣表演藝術圈自我體檢的一個時機? 面對未來,思考存續、又有哪些是可借鏡或是開拓的可能? 就讓我們「藝」勇前行,攜手度過這漫漫的艱難時刻

-

特別企畫 Feature

藝術家的成長處方箋

每個人的生命都是通向自我的征途,是對一條道路的嘗試,是一條小徑的悄然召喚。人從來都無法以絕對的自我存在,每一個人都在努力變成絕對的自我,有人遲鈍,有人更洞明,但無一不是自己的方式。 人人都背負著誕生之時的殘餘,背負著來自原初世界的黏液和蛋殼,直到生命的終點。很多人都未能成人,只能繼續做青蛙、蜥蜴、螞蟻之輩。有些人上半身是人,下半身是魚。然而每個人都是大自然向人投出的一擲。所有的人都擁有同一個起源和母親,我們來自同一個深淵,然而人人都在奔向自己的目的地,試圖躍出深淵。 我們可以彼此理解,然而每個人所能詮釋的,只有他自己。 赫曼.赫塞(Hermann Hesse) 《德米安:徬徨少年時》Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend 二○二○年跨過四分之一,路途有太陽,有下雨,有瘟疫。 本期以「成長處方」窺看五位跨世代藝術家的自我征途,也期能以此來敬那些半人半魚,依然努力在生活中實踐自己理想的人,敬那些在風雨、在深淵中依然努力奔向目的地的人,敬那些稍事休息安靜蓄積更強大能量的人。 敬那些儘管害怕,依然摧毀恐懼的牆,一次又一次成長的人。

-

藝視窗 News

藝視窗 News布拉瑞揚舞團連三年入圍台新藝術獎 預定6月6日舉行頒獎典禮

【台灣】 布拉瑞揚舞團連三年入圍台新藝術獎 預定6月6日舉行頒獎典禮 「台新藝術獎」於二月底公布第18屆入圍名單,評選團從94件被提名並同意參選作品中,合議選出17組入圍作品,6組為視覺藝術,11組為表演藝術。視覺藝術部分,相較於近年大型策展案頻頻受矚目,今年則均為個展藝術家入圍,展現個人靈魂的主觀性對世界的客觀性的凝視與對話;表演藝術部分,更見跳脫傳統形式語彙,呈現個體生命面對親族、家國、社會,甚或藝術純粹性的深沉探索與反思張力。其中令人矚目的是布拉瑞揚舞團,此為該團連續第三年入圍,繼前兩年分別獲得年度「表演藝術獎」、不分類的最高獎項「年度大獎」,今年的《#是否》能否再破記錄獲獎,備受期待。 其他入圍的表演藝術團隊與作品有:林廷緒《八八》、李貞葳《不要臉》、謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場《永恆的直線》、驫舞劇場《自由步-一盞燈的景身》、再拒劇團《明白歌|走唱白色記憶:未竟的故人事與未來歌》、德國 E-MEX 樂團與臺灣中青世代作曲家《春華秋水》、圓劇團《悲傷ㄟ曼波》、再拒劇團《感傷之旅》與王世偉《群眾》。 入圍作品將於6月初進行國際決選,預定6月6日頒獎典禮現場三大獎項,並同步於本屆活動專網、台新藝術基金會臉書直播。除頒獎外,主辦單位也將於4至5月間規劃藝術獎系列推廣活動,可透過「第18屆台新藝術獎」專網搜尋相關活動訊息。 李文珊、孫華翔任國藝會第九屆執行長、副執行長 國家文化藝術基金會3月17日召開第九屆董事會第二次會議,會中在董事們的支持下,通過董事長林曼麗所提名的執行長李文珊。林曼麗董事長表示,現任國藝會獎助二組總監的李文珊,自國藝會創始時期即已任職國藝會,在長時間的工作經驗累積之下,不僅對於藝術生態具備豐富與深刻的認識,同時也十分熟稔國藝會的各項業務,以其多年來對藝術領域的高度投入與關注,是非常適合的執行長人選,這項提名獲得與會所有董事鼓掌通過。此外,本屆副執行長一職,已於第九屆董事會第一次會議中通過由第八屆副執行長孫華翔續任。 <strong