本刊编辑部

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus从台北出发:TSO亚洲巡演的五重乐章

暌违6年,台北市立交响乐团(TSO)再度启程,踏上跨越国界的音乐旅程。从日本到韩国,这趟亚洲巡演不仅是乐团艺术实力的展现,更是一场文化交流的深度对话。本专题首篇文章带领读者走进舞台核心,直击巡演节目在韩国富山音乐厅举办的亚洲文化推展联盟(FACP)年会的特别演出;随后透过团长视角,探索乐团经营与对未来音图中心的蓝图。两位首席、法国号与小号手「两大门神」以台上观点分享表演现场,而富山音乐厅节目企划部经理则从专业角度分享城市与场馆的经营智慧。最终,我们将以团员的视角与足迹,串起这趟巡演中每座音乐厅的独特风景。5篇报导,构筑出一场从台北启航、与亚洲共鸣的交响篇章。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus当代马戏在柏林

相较于法国自1970 年代就因「新马戏」运动而蓬勃发展,当代马戏在柏林起步甚晚,2000年之前,几乎是一片荒原。 直到2004年,围墙倒塌后的自由氛围里诞生的变色龙剧院,才从综艺娱乐逐步转向当代马戏,成为最早为这种新型态表演搭建舞台的地方。 时间快转到10年后,柏林马戏节在废弃机场草坪上扎根,把看似「不合时宜」的帐篷节庆培养成固定艺文选项,并推动文化政策承认马戏为独立艺术门类,逐步改善了马戏的生态环境。 这两条路线,一个深耕于室内剧院,一个拓展于户外场域,共同塑造了当今柏林的马戏样貌。从曾经的边陲娱乐到今日的多元繁花,这20年来的发展,见证了马戏艺术如何在裂缝中茁壮,并逐渐成为城市文化不可或缺的一环。

-

话题追踪 Follow-ups

话题追踪 Follow-ups与时俱进、实践永续 创造「明日的遗产」

2025世界剧场设计展(World Stage Design,WSD 2025)于10月18日至25日在中东文化之都沙迦(Sharjah)拉开帷幕。本届展览不仅是4年一度的全球剧场盛事,更是一场对剧场设计语言、科技趋势与永续责任的深度审视。 趁此机会,本刊特地访问到2025 WSD 世界剧场设计展专案总监贾姬.乔治(Jacqui Georg)。在访问中,她说明了本届WSD部分奖项调整的考量,也分享了在中东气候下推动永续实践的挑战与承诺,以及如何透过与 Goumbook 合作种植红树林,将碳排放抵销纳入全球活动规划中。面对强大的AI数位浪潮,她表示「当前表演设计界的科技变化既是礼物,也是挑战。」而今年WSD的主题「明日的遗产」,「正是对这种张力的回应。」

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus台北爱乐40年的文化实践

成立40年的台北爱乐管弦乐团(TPO),以民间力量谱写台湾交响的新高度。近年来,乐团透过国际巡演与艺术输出,让「台湾之声」在世界舞台上愈发清晰。今年9月,首席弦乐四重奏携手华洲园布袋戏团登上大阪世博舞台,连续3天上演融合台湾民谣与布袋戏的交响乐《挪咤闹东海》,以西方古典结构交织在地故事与传统技艺,吸引数千观众驻足赞叹。演出后,乐团飞抵东京,将台湾民谣与柴科夫斯基第1号弦乐四重奏的感动延伸至海外听众心中。 不止于演奏,台北爱乐管弦乐团更举办第4届「东亚乐派论坛」,推动跨国学术交流与原创创作,累积深厚的文化能量。本专题将从多个角度,带领读者走进乐团的国际舞台实践、跨界创作理念与东亚乐派的学术探索,呈现台北爱乐如何从土地出发,将台湾音乐文化推向世界。

-

焦点专题 Focus

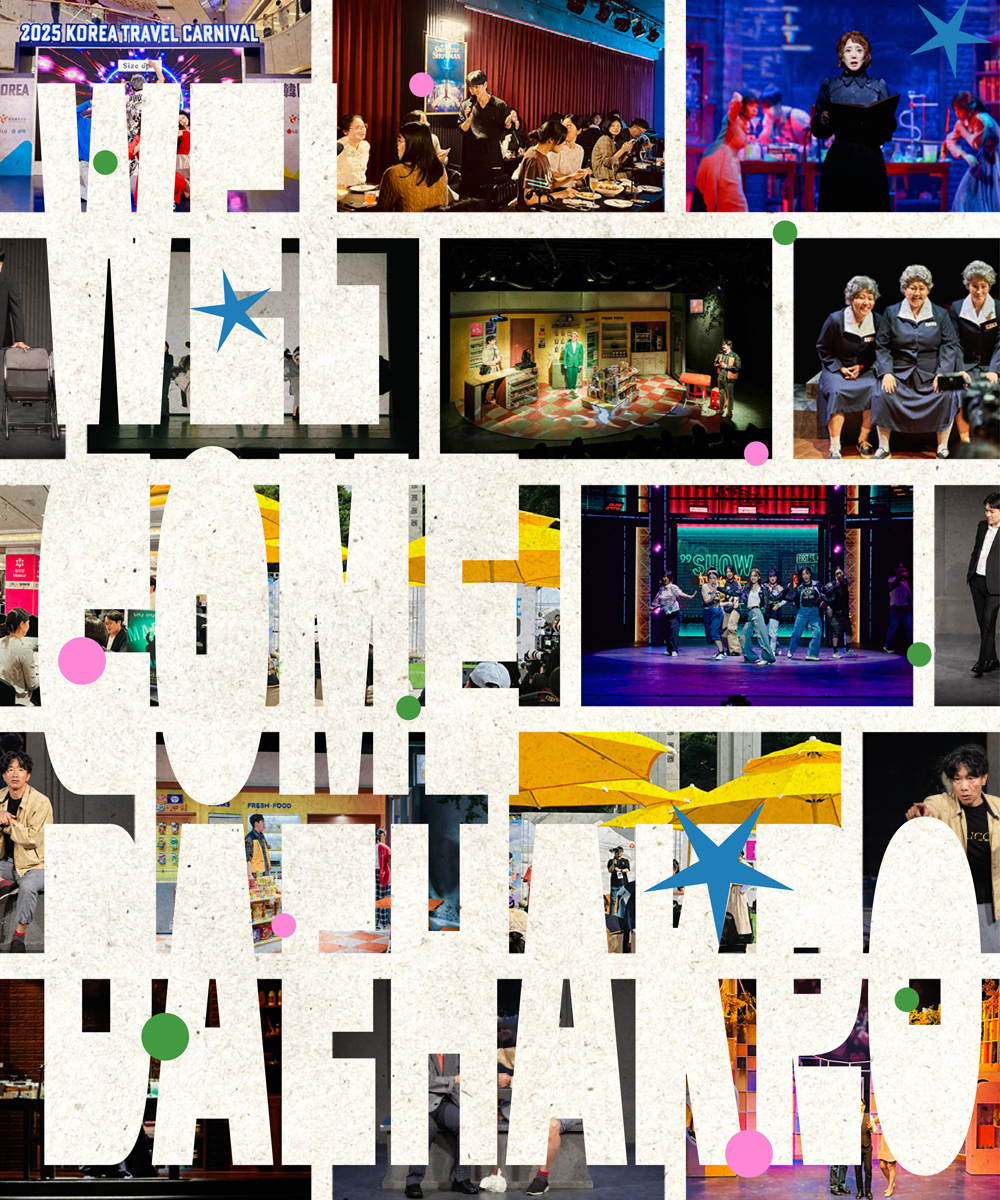

焦点专题 Focus首尔如何进化为看表演的旅游新地标?

今(2025)年可说是韩国表演艺术大放光彩的一年,除了音乐剧《也许是美好结局》(Maybe Happy Ending)横扫美国东尼奖,韩国表演艺术市场营收也创下新纪录,产业规模以惊人速度进化,正逐步形塑出一个能与观光、流行文化并行的生态系统。而首尔正是引爆这场文化浪潮的起点,不仅是继纽约、伦敦、东京之后,全球旅人看表演的新地标,也是观测K-content的风向站。 本系列深度报导从3个面向切入:第1篇前进2025「Welcome 大学路」艺术节现场,看韩国政府与业界如何扩大国内外市场,创造多元节点,奠基扩大观众群的基础;第2篇则聚焦粉丝经济,看韩国表演艺术制作团队如何吸纳K-pop、K-drama等「K」流量,以及其中的隐忧;最后,则聚焦在2025「Welcome 大学路」艺术节B2B市场展的参展作品,观察韩国制作人与创作者如何超越「韩国性」的框架,从人的情感与选择出发,讲述能在全球引发共振的故事。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature2025╱2026 乐季最前线:国内篇

2025/2026 国内新乐季的节目已经展开,曲目丰富而多元,从经典巨作到惊喜首演,值得细细规划。今年的节目不仅有众多焦点场次,也隐藏著许多值得发掘的惊喜。每一位乐迷都能依循自己的偏好,打造属于自己的梦幻清单,把时间留给音乐最美的时刻。 本次企画中,我们特别邀请到李元贞、林伯杰、林采韵、连士尧、张皓闵(依姓名笔画顺序排列)这5位音乐相关工作者,与大家分享他们眼中的国内新乐季节目亮点,让读者参考他们的选择,一起探索这段音乐旅程;乐迷们也可以对照自己心中的清单,看看与推荐人所选曲目的异同,或许能从中发现新的惊喜与灵感。 编按:由于各乐团的不同属性及规划宣传等考量,部分节目未能在截稿前提供推荐,部分则尚未完整公布,本刊抢先公开,让读者得知第一手消息。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus身体 X VR——从「不可见之感」出发的阴性叙事

在虚拟与现实的界线逐渐交融的今日,虚拟实境(Virtual Reality,VR)不仅是一种观看的工具,更是一种触动身体、延展感知的场域。本企画「身体 X VR从〈不可见之感〉出发的阴性叙事」,从阴性视角出发,聚焦3组台湾艺术家的实践,探索身体如何在 VR 中消散、重组、生成,并与情感、记忆与未知力量交织。 在疫情促使创作转向的契机下,编舞家何晓玫以《林投姐,妳叫什么名字?》透过女性鬼魂的凝视,将舞蹈、吟唱、米艺与 VR 融合,让漂浮、裂解的身体在虚拟空间中得以延续,开启观看破口,让潜伏于历史阴影中的女性得以发声。 另一方面,编舞家苏文琪则延续10年的科学探索,从欧洲核子研究组织(CERN)走向宇宙深处,历经《黑洞博物馆+身体浏览器》,推出新作《暗宇之感》,深入创作的洞穴,尝试以 VR 再现黑洞、暗物质等「不可见的存在」。在她的实践中,科技不再是硬核的展示、不是创作的目的,而是透过阴性质地的敏感与柔韧,向不可知提问,体现不可言说的能量。 而由双胞胎编舞家谢筱玮、谢筱婷历时7年酝酿的《The Awake》正迈向最后一哩路,以渐冻人的身体经验为切口,转化病友与家属的幽微情绪与时间感,藉 VR 打开非线性、片段化的情感场域。观众不仅「观看」作品,更被牵引著进入其中,在感受先于理解的过程里,将自身生命经验投射其中。 这3件作品有各自的核心关怀,却在 VR 的延展里相互呼应,指向身体作为感知载体的开放性,并透过敏锐凝视,触及那些难以名状、无法被符号化的「不可见之感」。这些创作不仅挑战剧场与观演的边界,更以阴性叙事为方法,让 VR 成为感官、情感与记忆交错的场域。 她们共同展现的是阴性叙事的力量:不在于给出唯一的答案,而在于共感他者的生命经验,打开更多感受与想像的可能。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature2025╱2026 乐季最前线:国际篇

2025╱26年乐季即将展开,世界主要乐团的节目策划无不在兼顾地缘文化、艺术传承与当代关怀之间取平衡。从亚洲日益壮大的策展自信、法国的跨域融合、德奥的重磅经典到英美的策展风格,这一季的国际音乐场景不仅延续了熟悉的传统,更处处展现未来的企图心。 亚洲的表现不容小觑,在稳健迎接国际音乐家之余,也以更清晰的在地立场、文化自觉与年轻策展人声音,回应全球艺术语境的快速演变。法国则以跨界与当代艺术语汇为导向,将音乐会转化为文化事件,模糊舞台与生活的界线,邀请观众进入一场多感官的艺术对话。 德奥地区仍以深耕经典作品为本,并逐步将新声音融入老架构中,在厚重历史与未来视野之间找寻当代聆听的位置。英美乐团则将策展意识推至前沿,从独立主题到大型跨年度专案,演出不只是「演什么」,更是「怎么说」。在这种架构中,曲目与语境并重,乐迷的体验被有意识地导向更深层的叙事。 国际乐季不再只是输出与输入的线性关系,而是一张立体交织的网络。透过这国际乐季脉动的观察,我们得以先行一窥全球古典音乐的节奏、语言与价值,如何在此刻被重新定义。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus酷派爵士风 经典Cool一夏

盛夏台北,热浪一波波袭来,街道上急促的脚步与空气里悬浮的湿热令人烦躁。然而就在城市的心脏地带,两厅院悄悄张开一道清凉的音乐缝隙,邀请我们走进另一种夏天的可能一个用节奏缓解焦躁、以旋律洗涤思绪的季节性避风港。 爵士乐的世界一向多元而包容,每一种风格都有它的声音性格。但今年,两厅院夏日爵士派对特别聚焦于那一抹冷静、克制、讲究结构与质地的「酷爵士」(Cool Jazz),一种不急于说话、却总能在最不经意的时刻让你屏息倾听的音乐态度。它不是冰冷的距离,而是温润的深思;不是华丽的技巧炫技,而是优雅地说出内心。 这样的精神贯穿今年的节目策划:从邀请国际乐手登台演出的钢琴家佛莱德.赫许(Fred Hersch)启幕,到近年在爵士界掀起风格讨论的爵士歌手瑟希儿.迈可罗恩.萨尔凡特(Cecile McLorin Salvant)。前者是细腻的传奇爵士钢琴诗人,而后者的音色不柔美却极具穿透力。此外,还有与山林对话的高海拔音乐现场、剧场里如同沉思小品的Cool爵士夜晚,表演场域与音乐风格交织出多重层次的夏日体验。 其中最令人感到温柔而坚实的连结,是多年来参与两厅院夏日爵士音乐节、同时为台湾培养跨世代爵士小号手与编曲家的麦可.摩斯曼。他的存在就像这场音乐节的基底,不张扬,但支撑著节奏与信念。他年轻时曾与酷爵士的两位传奇人物 Gerry Mulligan 与 Lee Konitz 同台演出,如今则以教育者与创作者的身分,在这片土地上播下更多种子。 不只在剧场里,今年的爵士派对也将音乐带出户外,透过一年一度的户外派对设计,把爵士从各种场内解放出来,与夏日的空气、草地与观众的身体一起呼吸。在那里,爵士是一场让人会心一笑的惊喜,也是一个属于大众的盛宴。 在这样一个节庆里,「酷」不只是姿态,而是一种对节奏与情感的真诚回应;「经典」也不只是复古,而是对美感与风格的当代表达。当旋律慢慢沁入耳中,我们仿佛听见了那句关键的邀请酷派爵士风,经典Cool一夏。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus创作、育儿、生活……剧场亲子温馨日和

为人父母的剧场人,会怎么把生活、创作、孩子活在一块儿? 今夏亲子专题系列,我们看见许多「不设限」的可能:有人把孩子带进排练场,有人乾脆把育儿生活搬上舞台,也有人选择什么都不做,只是安静地陪著孩子在情绪里沉浮。演员孩子未必真的想当演员、舞者的孩子也可以只是纯然喜欢与自己的身体冒险,但他们都在这些共创的时光中,学会怎么认识自己、怎么与人相遇。 在本次系列专访中,没有宏大的艺术宣言,更多的是一种自然的流动感:表演和育儿不一定对立,创作的灵感也不只来自孤独与煎熬,有时正是那些「没办法好好排戏」的片刻,才带来真正深刻的体会。透过剧场人的日常,我们重新看见艺术最朴实的样子它其实就藏在哄睡、玩耍、一起看戏的日子里,藏在一次又一次,愿意靠近彼此、理解彼此的拥抱里。 借此机会,我们也邀请4组受访者推荐今夏期待亲子一起共享的剧场演出,读者或许也能在剧场里遇见他们 (本文出自OPENTIX两厅院文化生活)

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus移动、连结、共构──给未来剧场的备忘录

在COVID-19重塑全球节奏之后,剧场资源紧缩、巡演模式改变、资源与观众结构重组,一波又一波的剧烈转变,使剧场工作者不得不重新思考「连结」的本质:我们为何需要合作?又该如何与他者、社群、世界建立关系? 我们从「移动、连结、共构」出发,记录表演艺术机构、艺术节与艺术家、制作团队在跨国的制作生态中的实践策略。借2025 Taiwan Week举办之机,我们邀请比利时列日剧院艺术总监塞吉.宏哥尼(Serge Rangoni)、英国Dance Umbrella艺术总监佛瑞迪.欧波库-艾岱(Freddie Opoku-Addaie)和国家两厅院艺术顾问施馨媛进行深度对谈,讨论当前欧陆与亚洲表演艺术机构与艺术节的合纵连横策略;并借由欧亚交流论坛侧记聚焦各国单位的实践与未来发展方向,一窥艺术市场趋势脉动。3篇跨国移动日志则呈现艺术家与制作人如何在不同文化场域中协调、协作、定位自我,并带著作品走到更远的地方。 当剧场以不单靠输出与输入节目维持国际关系,合作的形式与节奏也在改变。这些经验不只是近年表演艺术制作生态的实践记录,更是我们如何共构下一阶段剧场的备忘录。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature声光边界的乌托邦

当城市的喧嚣无孔不入、日常被无数讯息分割得支离破碎,我们开始寻找一个能够暂时遗忘现实的场域一个声光交织、感官无限延展的「边界」。从冷战时期的反叛电子音乐节,到今日以科技构筑出的沉浸式数位桃花源,人们不断以音乐、影像与群体狂欢编织出另一种可能的生活愿景。但那真的是乌托邦吗?还是只是让我们短暂喘息的幻象? 本次「声光边界的乌托邦」企画,将从感官、声响、行动与未来等不同面向,追索这些「避世场」的文化脉络与心理根源。当我们走进一场音乐节、一座电子迷宫、一段虚拟沉浸式经验,我们是在逃避现实,还是在创造新的现实?

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus走进小泽征尔音乐塾:跨文化的歌剧教育平台

一场歌剧演出,需要多少人的投入?又需要多少时间与心力,才能让音乐、戏剧与情感交织为一体?在多数音乐营仍聚焦于器乐技巧与室内乐排练的当下,小泽征尔音乐塾选择了另一条更艰巨也更独特的道路将「完整的歌剧制作」作为核心课程,让青年音乐家们在真实舞台中历经磨练。这种以歌剧为主体、横跨演奏、指挥、声乐与剧场美学的教学设计,在国际音乐教育中极为罕见。 创立于2000年的小泽征尔音乐塾,不仅是一座培育年轻音乐人的教育平台,更是一场跨文化的艺术实验。来自亚洲各地的乐手、声乐家与导师齐聚日本,在1个月的时间里共同完成歌剧制作。这里没有制式的教条,取而代之的是开放对话、即时回应与深度合作,让每一位参与者都成为音乐的一部分。 而这一切的核心,就是已故指挥家小泽征尔。无论是在排练厅中亲自指导、在儿童场开场前走下观众席与孩子打招呼,还是透过音乐塾的设计,传递他对音乐的热爱与信念,小泽始终相信,音乐不只是一门艺术,更是一种生命力的交流。 本专题将从音乐塾的历史出发,走入现场制作与导演思维,并透过分部教师与台湾学员的第一手访谈,带领读者一探这座歌剧工坊如何在亚洲开拓出属于自己的舞台,延续小泽征尔跨越文化与世代的音乐理想。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature犯罪,只有罪恶?──犯罪事件的跨域戏剧改编

以犯罪事件为戏剧题材,并非近年才有的现象。只是,「为何将犯罪事件改编为戏剧」既是个永恒的追问,同时也持续改变每位创作者背后的创作思考,并且于不同媒介、场域里产生各自的意义。 因此,本专题将从剧场与影剧两个角度切入,先从台湾过去的犯罪事件纪实戏剧开始爬梳,接著透过一场专访与一场对谈,理解近期引发热烈讨论的影视作品《死了一个娱乐女记者之后》,以及即将首演的剧场作品《甜眼泪》,背后所触动创作者的事件本体与内涵,对话出在不同领域的编剧,如何虚构与创作,也如何思考犯罪者与被害者、社会结构等面向的现实。最后,则邀请3位剧场编剧提出他们对犯罪事件改编戏剧的想法,并且提案他们的改编计划。

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus剧场里的马戏,超乎一瞬的精采

过去,马戏在台湾多半像是一瞬之花,乍现以后,爆出热烈的掌声,便不见痕迹,因此观众对它的期待,亦经常是炒热气氛用的活动。 然而,当马戏走入剧场,在华丽的旋转之后、在精采的亮相之前,在各种看似超乎常人能够做到的能力,待端上剧场以后,值得期待的就不仅只是瞬间的火花,而是将饱含在身体中的能量,以不同的叙事、故事、脉络更精准地谱出。或许就是这种打破框架的丰富可能,就连编舞大师林怀民也被吸引,而与FOCASA马戏团(原FOCA福尔摩沙马戏团)合作,接下了马戏制作《几米男孩的100次勇敢》的导演 本次专题特别采访3位深耕马戏的年轻世代表演者,谈论这一路的感受;同时访问3位戏剧、舞蹈背景的导演,为我们整理马戏的奇异,所为何来。 (本文出自OPENTIX两厅院文化生活)

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus《我.我们》第二部曲创作速记

一部关键字是 #排湾族#我#我们#智慧的脑#中年 的作品是如何诞生? 年至四十,真能清晰笃定且不惑吗? 编舞家布拉瑞扬在兜兜转转了许多年后,首度以pulima(手)、puqulu(脑)、puvarung(心)排湾族对生命三个阶段的诠释为出发点,推出三部曲《我.我们》系列作,溯源自身族群的生命观与世界观。走过首部曲以双手探索世界的青年阶段,二部曲则以puqulu(脑)探索中年,探问生命的未知与模糊,在「我」与「我们」之间所施展的魔法。 在本次专题中,我们特邀编舞家布拉瑞扬、舞者嘟嘟、音乐统筹阿爆、混音及编曲温娜,4位首部曲创作、演出原班人马,聊聊各自在二部曲与人至中年的寻找与发现。当排湾文化、身体、音乐与时间交会,一场关于「我们」的生命对话正在展开,让我们一起走进《我.我们》的幕后,看见这群艺术家的脑内与生命风景。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature关于运动,我说的其实是……

运动,不只是力量与速度的角逐,它还是一种语言,诉说文化与群体的故事。在「关于运动,我说的其实是」专题中,我们尝试跳进这场运动的跨界碰撞,从极限运动、走路、跑步、足球等运动形式出发,探索当代编舞家如何以这些运动为灵感,创作出打破常规、挑战极限的作品。 此外,也深度解析法国编舞家哈希德.乌兰登(Rachid Ouramdane)的《无涯之躯》与丹麦编舞家麦特.英格瓦森(Mette Ingvartsen)的《滑板场》,透过这两件作品看编舞家如何带给观众身体与运动的视觉冲击,更提出了关于社会连结与个人突破的深刻思考。而台湾创作者╱表演者陈彦斌、陈履欢与张汶皓则从自身的运动经历与创作出发,为我们拆解运动与舞蹈、剧场如何互动,并激发出独特的艺术能量。这不仅是对身体极限的挑战,更是对剧场本质的深刻探索。 这些创作者们透过不断地实践,诉说运动的真正意义,不仅是竞技,更是对身体无穷可能的再发现你准备好与我们一起踏上这场身体冒险了吗?

-

焦点专题 Focus

焦点专题 Focus当我(们)拿起相机的那一刻

虽说逝者如斯,不舍昼夜,但一张照片,则像是在川流不息的光阴中,凝结片刻,记录当下的存在。这份记录的意志,落实在剧场的时刻,简直像是在黑暗中舞动的人──为了尽可能不干扰现场演出,剧场摄影师经常在幽暗的观众席跳著单人舞,努力跑动、张望,以镜头代替双眼,将片刻的精采转化为永恒。本次专题,采访了5位台湾活跃于表演艺术圈的摄影师,让他们透过自己照片来说话,说起他们如何拿起生命中的那台相机,说起他们如何将焦点朝向剧场之中。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature2024年度现象盘点

我们身处一个怎样的年代? 经历了COVID-19疫情,余悸犹存,但终于无法将所有问题都归咎于疫情,票房惨淡却依然盘据了2024年的其中一个关键词,但又将如何重新建构属于这个时代的剧场生态?长销剧、舞台平台、舞团转型、台湾焦点、周边讲座与活动、离岛场馆、小剧场精神、分龄剧场与儿童音乐节等,既新、也旧,是回顾过去与现况,亦是激发未来的动力与可能。 「面对现实,积极面对」是台湾剧场2024年的年度现象的最佳写照。 除了编辑部归纳整理的 〈2024表演艺术十大现象盘点〉外,其他仍有几个年度事件罗列如下,亦是值得后续观察: #行政法人20周年 #李远担任文化部长 #台湾歌仔戏中心成立 #表演艺术台语主流化计划扩大办理 #台北表演艺术中心由王文仪、王诗尹分别担任董事长、执行长 #首届台北戏剧奖举办 #台南400大型户外歌仔音乐剧《1624》,再创歌仔戏明星同台历史 #台湾文化前进巴黎奥运 #台湾、瑞士共制《这不是个大使馆》揭示台湾外交处境 #文策院投资国际合制表艺首例《囍宴》音乐剧首演 #作曲家赖德和正式将音乐作品著作财产权全数无偿让与台湾音乐馆 #指挥家梵志登担任长荣交响乐团驻团艺术家 #北艺大跳Pina Bausch《春之祭》,该作首度由非德国的学院制作演出 #《劝世三姊妹》热潮不减,将走向纽约外百老汇 #胡耀恒、卓明、吕福禄、陈剩等剧场前辈辞世

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature年度人物 PAR PEOPLE OF THE YEAR 2024

年度人物,是编辑部透过整年度的观察,以及咨询从业人员的建议,经激烈讨论后所产生的人选既肯定他们在2024年的表现,同时也展望他们的未来性。 舞者出身的编舞家王宇光带著自编自跳的系列作《捺撇》、《人之岛》走向国际,并持续推动「到处舞蹈」长期共融计划,将身体能量融入日常。演员王肇阳稳定且不间断的表演动能,让他在2024年获得剧场、影视等方面的奖项肯定,并于作品里体现他对社会的关怀。现任国家交响乐团单簧管副首席的赖俊谚,多次在国际舞台上受到肯定,2024年更筹备首届台湾国际单簧管艺术节,用自身的经验与行动鼓励年轻学子。 他们都在开创自身能量与积累艺术创作的过程中,积极面向「自身以外」的更多可能,因此编辑部共同推荐他们为2024年的年度人物。