-

2025.01.08 電子報 No.095

2025.01.08 電子報 No.095遷徙、流浪、移動

2024秋天藝術節以「看不見的岸」為題,緊密交織每個作品的創作想像,策展如何呈現藝術、開啟思辯?策展是否真能連結藝術與社會?本次專題從開幕講座「題外話:跟創作無關的事」開展,在作品之前認識你我身旁的適芳、俊耀、宜瑾和宇光。透過「藝術家專題」的設計,呈現藝術家長期的人文社會關懷以及對於劇場創作的思索,如何一步步摸索出獨特的創作方法,藉由爬梳藝術家的田野故事與創作軌跡,更靠近每一次作品的長成和孕育作品的核心路徑。

-

2025.01.01 電子報 No.094

2025.01.01 電子報 No.094市場觀察與國際交流

表演藝術團體最想要知道的答案是:該怎麼做才能夠把票賣完? 在台灣現行表演藝術團體的營收仍是以補助與贊助為大宗的產業環境下,提高票房收入、接觸到潛在的付費觀眾,對一個團隊或藝術創作的未來發展有著重要影響。本文側記第6場共讀會「表演藝術相關調查資料與趨勢分享」,由陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐,與台灣經濟研究院文化產業組副研究員賴逸芳共同主講,藉由售票與文化產業相關數據,速寫當今表演藝術市場的輪廓。

-

2024.12.25 電子報 No.093

2024.12.25 電子報 No.093生態現況與行政法人制度20周年

在11月4日的論壇上,重點式討論關於資源分配、人才培育、市場開發與中介組織等現況盤點與執行面問題,現場雲集重量級場館總監、製作人與藝術家共同參與。在下半場分組討論環節,不難觀察到無論是場館與中介組織組別、國際化推動組別或是補助資源分配的組別,各組人員建議豐富且具體,但實則有些問題已有相應的解決辦法,卻無法第一時間讓需要的群體獲得相關訊息,因此在產業橫向串連上,是否存在更有效、更不排他的訊息交流方式,或許也是在眾多提問之外,另一個可以討論的議題。

-

2024.12.18 電子報 No.092

2024.12.18 電子報 No.092新型態的「整體藝術」?

在戲劇與電影中,觀賞者只能「被動」地聽音樂,而不能改變音樂的走向。但在電子遊戲卻因為其獨特的「互動性」而讓玩家能「主動」參與音樂的產生。許多設計師就利用了這一特點,讓音樂元素緊緊鑲嵌在遊戲機制中,而任天堂在1998年推出的《薩爾達傳說:時之笛》就是最好的案例。在遊戲過程中,玩家為了解謎的需求需要反覆地演奏〈薩爾達搖籃曲〉,而到了最後結局當薩爾達公主終於被拯救出來,這早已刻在玩家心中的旋律就會瞬間激起一種難以言喻的感動,堪稱是結合音樂與遊戲來敘事的最佳典範!

-

2024.12.11 電子報 No.091

2024.12.11 電子報 No.091Play Music, Play Game!

電玩音樂,不僅僅是遊戲的一部分,更是許多人童年與成長的重要陪伴。從紅白機時代的簡單旋律到現代遊戲的交響樂規模,電玩音樂記錄了每個世代玩家的回憶。此外,電玩音樂的魅力不僅局限於遊戲玩家。YouTuber 海牛認為電子遊戲逐漸成為一種新型態「整體藝術」,小提琴家曾宇謙談及音樂與電玩的情緣,陳銳更分享了他的人生哲學與遊戲體驗,在在展現電玩如何超越娛樂,成為藝術與哲學的交集。本專題將帶領讀者回顧電玩音樂的多樣性,探索其如何與我們共同成長,並且打動我們的情感。

-

2024.12.04 電子報 No.090

2024.12.04 電子報 No.090種出大蘋果的秘訣

每看完一部作品,我便和《勸世三姊妹》的美方製作人 Ken Dingledine 與 Barbara Darwall 一起討論、交換對作品的想法,並且交換著對明年製作的共識,他們指出,專業製作人的工作不僅是尋找資源,更是要能夠在文化差異與語言隔閡中,找到讓作品生存的關鍵點。音樂劇不僅是藝術表達,更是一種與觀眾建立聯繫的方式。我們的作品應該如何在這樣一個競爭激烈的市場中脫穎而出,必須得先深入了解目標觀眾的期待,並在此基礎上進行創作。

-

2024.11.27 電子報 No.089

2024.11.27 電子報 No.089巴伐利亞廣播交響樂團 暌違6年再訪台

睽違6年的巴伐利亞廣播交響樂團12月將來台演出,這次他們會與2023年上任的首席指揮賽門.拉圖一起到來,於國表藝3館進行4場演出,帶來他們的拿手曲目。有了「新老闆」的BRSO聽起來會有什麼不一樣,令人拭目以待!曾經帶領柏林愛樂長達16年的拉圖,2021年1月與樂團簽約,成為楊頌斯的接班人、BRSO的第6任首席指揮,並且重新回到德國的樂團版圖上。對拉圖來說,接在楊頌斯之後絕對是一個不小的挑戰。然而,攤開BRSO的樂季曲目規劃,已經可以看到拉圖的意圖與新方向。

-

2024.11.20 電子報 No.088

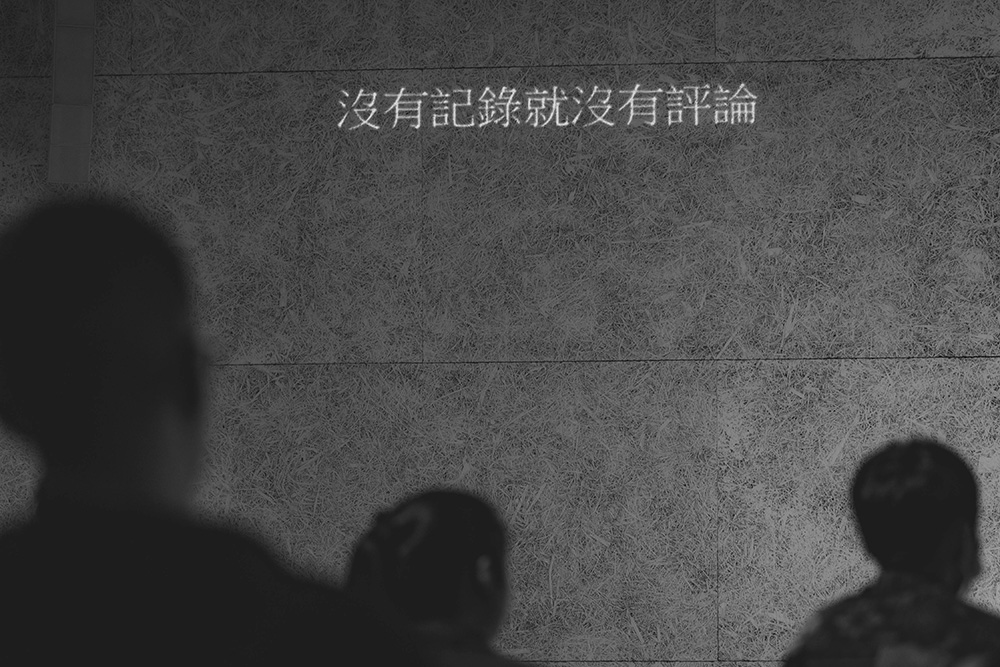

2024.11.20 電子報 No.088提問現實政治的劇場隱喻

泰國因常年的政治環境與言論空間的壓縮,致使試圖對社會、政治表達批判的藝術創作,往往需要仰賴各種被轉譯的象徵符號予於包覆,透過隱晦的方式來再現外部世界的現實。《捉迷藏》源起於他們在多次出入國內外工作時,發現在泰國與在國外的工作狀態極為不同,而促成的一次國際共製作品。維帢亞說道,「像我們在泰國演出的時候,常常會不經意地自我審查。然而當我們去到可以充分擁有言論自由的國家演出時,才意識到過去自己不知不覺產生的一些意識,有點像是在被矇騙的社會下而形成的。」

-

2024.11.13 電子報 No.087

2024.11.13 電子報 No.087重構物件意義 提煉微物之光

「歷史是一種敘事,由現實與記憶建構而成。有些故事總是被一再複述,有些則任人遺忘。」這是泰國導演維帢亞.阿塔瑪在《捉迷藏》(尋找導演的七個那個),後簡稱《捉迷藏》)中提示的歷史觀點,也恰如其分地為本劇下了註腳:這是場關於歷史多重敘事、敘事對象,以及敘事媒介的演出。阿塔瑪的作品向來與他身處的泰國當代語境息息相關,多盤整表演、政治、日常生活間往往幽微又千絲萬縷的連結。

-

2024.11.06 電子報 No.086

2024.11.06 電子報 No.086以寓言叩問人的盲目慾望

羊群中,一隻羊兩腳站了起來。與低頭吃草的同類相比,牠顯得更有定力與決心。畢竟,牠想從「牠」變成「他」。牠有變形成人的慾望。比利時柏格曼劇團的《羊之歌》便在這般怪誕的設定中展開了。一隻羊踏上變成人的旅途,路上所見雖有人有獸、有男有女、有善有惡,但牠還是毅然走完整趟旅途,變成新造的人。回顧西方文學史與戲劇史,羊的旅途一點都不新,但柏格曼劇團善於以經典挖掘靈感、發展作品,「不新」恰是他們的專長。

-

2024.10.30 電子報 No.085

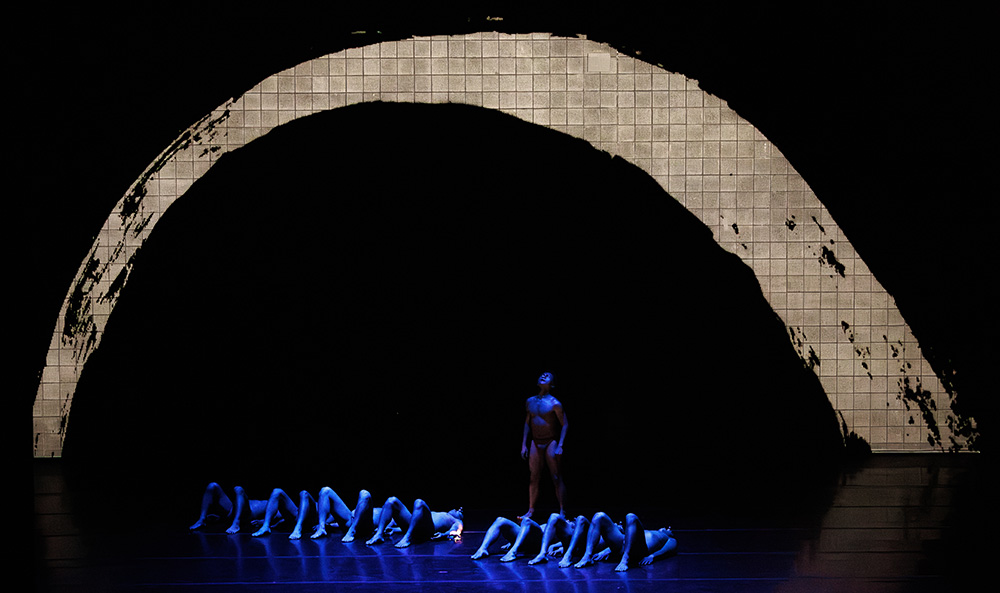

2024.10.30 電子報 No.085布拉瑞揚舞團唱跳巴黎夏佑劇院

布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳觀察這個從山、海、部落養分長出來的團隊,回憶去年同樣帶著《我.我們》首部曲到澳亞藝術節演出,演出前,澳洲才剛舉行了原住民相關議題公投,但選舉失利,原住民地位仍不被憲法承認,演出現場瀰漫壓抑氣氛。演出後,舞者們按慣例自我介紹完,唱起了一首低沉安靜的歌謠。廖詠葳留意到現場不少觀眾都眼眶泛淚,她說:「舞者們不在意去了哪些國家,大舞台、小舞台對他們來說是一樣的,他們更在意跟哪些人溝通。」

-

2024.10.23 電子報 No.084

2024.10.23 電子報 No.084一人飾三角,唱出條通裡的寂寞與絢麗

五木者,「林森」也。林森北路燈紅酒綠的生活,穿插特殊的街景文化、並摻雜著濃厚日式風情,這樣的條通文化並不只是一種想像的情懷,也是許富凱的童年片段。「這次編劇之所以會邀請到詹傑來寫,不僅是因為他在我的專輯中擔任作詞,也是因為我認為他在寫台灣女人的心境上,絕對是數一數二深刻的。」詹傑兒時的家裡在基隆開設卡拉OK,懂得幕前女子的亮麗;而自己與母親待在幕後為人妝髮,明白上台前的樸素與表演後的狼狽。他們一唱一寫,相信能夠能更深層地走進那些繁華背後的瘡疤裡頭。

-

2024.10.16 電子報 No.083

2024.10.16 電子報 No.083吉賽兒.韋安《群浪》

《群浪》最初的靈感並非銳舞派對,而是當代慶典。韋安花了2年投入《春之祭》的研究,從尼金斯基的芭蕾經典到畢娜.鮑許的現代詮釋,她想要重塑一場以肉身極限頌揚集體生命的平民儀式,尋找激情迸發的表演形式。調研過程中,韋安想起年少時流連柏林夜店的感官體驗。

-

2024.10.09 電子報 No.082

2024.10.09 電子報 No.082在「動」與「靜」間 找到屬於自己的「悟」

沒有接受過專業的音樂訓練,不會看五線譜,只懂吉他的和弦,因此,編曲時全靠耳朵和感覺。這樣的藥師寺,不只翻日本平成時代的流行歌,還演唱風靡全球的名曲,甚至演唱中文版的《般若心經》,更別說還有自創曲。「對我而言,歌唱與坐禪是相同的。靜坐冥想是為了面對自己的心,我覺得和唱歌時的心境很相似。」因此,他在寺廟、在世界各地的表演場域、在網路上,跨越國境、跨越語言的隔閡、跨越音樂類型的界線,自由自在地唱想唱的歌,如同坐禪修行般日復一日。

-

2024.10.02 電子報 No.081

2024.10.02 電子報 No.081明日之星黃蔚傑奪冠

黃蔚傑的音樂之路充滿了挑戰和突破。他從一名未被看好的新秀,逐步成長為國際中樂指揮大賽的冠軍。指揮之夢最早萌芽於臺南藝術大學。他回憶道:「大學二年級時,我受到了指揮顧寶文老師的啟發。」雖然對指揮有濃厚興趣,但台灣當時並沒有專業的指揮系。畢業後,毅然加入蘇州民族樂團擔任二胡團員。這段時間雖然讓他積累了豐富的音樂經驗,但他仍心繫指揮。直到疫情期間,他決定辭職,前往上海音樂學院攻讀指揮碩士,重拾對指揮的熱情。

-

2024.09.25 電子報 No.080

2024.09.25 電子報 No.080《安蒂岡妮在亞馬遜》

15年來,瑞士導演米洛.勞透過交融再現與紀實的手法,讓演出不再只是描繪現世的舞台意象,而成為介入真實的政治手段。這種化譬喻為行動的創作突破藝術的既定框架,讓人重新省思歷史脈絡、社會議題、文化認同、個人觀感之間的糾結。從根特劇院到維也納藝術節,米洛.勞企圖喚醒多元族群的沉默之聲,引爆挑戰主流價值的爭議話題,拓展具有全球視野的討論空間。《安蒂岡妮在亞馬遜》結合希臘悲劇與巴西抗爭者的運動,是實踐「感性政治劇場」的最好範例。

-

2024.09.18 電子報 No.079

2024.09.18 電子報 No.079我就是我自己的主角

她很清楚知道,盛鑑演的司馬貌,也與唐文華不同,所以自己去演也會有不一樣。「不然《四郎探母》為什麼可以留到現在,因為每個人的楊四郎都有每個人的樣子。所以,我身體裡面有100個司馬貌,看你要看哪一種?」鄒慈愛接著說:「舞台上很奇妙,沒到演出都不知道會是哪個樣子。」鄒慈愛不想著自己登上主角位置,反而是這幾年一路嘗試崑劇、歌仔戲、布袋戲等演出,在不同的身分裡穿梭,似乎理出了一條屬於她的演員之路。

-

2024.09.11 電子報 No.078

2024.09.11 電子報 No.078用詩意之眼看世界,生命從不無聊

不論是魏樂富的《暗夜的螃蟹》,或是他常與葉綠娜連袂演出的舒曼《荒野的男孩》,以及李斯特的「鬼故事」《雷諾蕾》,都是以朗誦搭配鋼琴演奏的表演形式,且劇情內容都十分驚悚。魏樂富解釋:其實,古代的敘事詩,大多是描寫人與命運的抗爭,但最後依然輸給命運的悲劇故事;而浪漫時期的美學訴求,則是透過當時的濾鏡去重塑中世紀,所以也採用了大量的民間傳說;另一方面,因為印刷術的發達,讓當時許多駭人聽聞的社會新聞被保存下來,進而促成了當時恐怖小說與偵探小說創作的流行。

-

2024.09.04 電子報 No.077

2024.09.04 電子報 No.077新樂季必賞清單

請相信我,親自進入劇院看一齣好戲,絕對會讓你有意想不到的暢快淋漓心情,浦契尼歌劇《波希米亞人》能滿足您文青氣質與對白月光的渴望!黃俊文不僅跟世界許多頂尖高手合作過,也受邀加入林肯中心室內樂集成員,演出品質一向口碑極佳,值得推薦!德弗札克的女婿蘇克所寫的《第2號交響曲「阿斯雷爾」》,也是失去至愛後的痛心之作,曾心碎不已的蘇克後來也說「是音樂拯救了我」,此曲鮮少於台灣演出,再加上水藍老師細膩濃烈的風格,請千萬把握服下音樂良藥時機!

-

2024.08.28 電子報 No.076

2024.08.28 電子報 No.076《搖滾教室》9月開課

從電影改編成音樂劇的《搖滾教室》,這次是在首演10年後,第一次巡迴來台。搖滾樂電影和劇場作品其實頗為常見,但《搖滾教室》如其名,是一部闔家歡樂、十分適合各種年齡層第一次接觸搖滾樂的一部作品,由故事主角杜威老師帶來特殊教學風格、潛移默化整個貴族學校班級的過程中,觀眾也能輕鬆地跟著故事認識搖滾樂。實際上,不論是電影或音樂劇,都在音樂中結合了許多風格的音樂元素,絕對會讓觀眾不自覺地跟著音樂搖頭晃腦起來~

-

2024.08.21 電子報 No.075

2024.08.21 電子報 No.0752024-2025樂季最前線

回顧2023下半年至2024上半年,全球面臨了一系列顯著的變革與趨勢。經濟上,各國紛紛加強對數字貨幣和區塊鏈技術的應用,以求在數字經濟中占據一席之地。環保和永續,依然成為各大企業的重要議題。 在這樣的環境下,全球文化交流日益頻繁,疫情之後的古典音樂領域往來與合作更是層出不窮。「明星」、「大師」在世界各地終究屹立不搖,但是隨著影音串流技術的普及,如何打破疫情間樂迷們習慣的非現場聆賞,仍是持續的挑戰。

-

2024.08.14 電子報 No.074

2024.08.14 電子報 No.074我是畫布,只等待最特別的角色

靄雪般的蒼白面容,一頭淡金色短髮,異於常人的空靈氣質,與179公分的身高相襯,人們不免會以雌雄同體形容她,甚至認為她來自不同星球。而她確實將自己活得異常另類,她是蒂妲.史雲頓,當代最難以被定義的表演藝術者。 史雲頓曾表達過她無法完全認同「創作繆思」這般說法,因為她並非毫無主見的被動物件,任憑賈曼一次又一次使用她的臉。之所以願意與賈曼長年合作,是因為他倆對於生命、哲學、政治、宗教、性別乃至於人性慾望有著高度契合的觀點。

-

2024.08.07 電子報 No.073

2024.08.07 電子報 No.073解碼當代編舞家的街舞DNA

乾淨的舞台上,豎立著一棵枯樹,兩位舞者面對面站立在一旁。在燈光的照射下,我們看到他們的身形的剪影。男舞者從肩膀發力,帶動至手肘、手腕、指尖,並且不斷地將力量傳遞至女舞者的雙臂,形成一波波的波浪。雙手上下反向逐漸地同步,成為一道道和諧的脈衝。 這一幕是我在2012年關渡藝術節觀賞的演出——王・拉米瑞斯的《Monchichi》,也是我首次看到歐陸街舞舞者創作的劇場作品,身體延展多變且充滿詩意。與台灣當時展現的街舞風景大不相同,更令我深思將街舞融入劇場後,能傳達何種議題。

-

2024.07.31 電子報 No.072

2024.07.31 電子報 No.072在浮浪貢的背後,選擇自我的命定

「每齣戲都是『我們』生出來的。作品不是我一個人的,是我們共同創作的。因為每個人都可能在排練過程提供意見,慢慢構築整個作品的呼吸。」王榮裕同時也在意進入劇場後、與「觀眾」一起完成的儀式,認為:「(觀眾)要花時間開車、坐捷運,然後花錢排隊進入劇院,兩個小時、三個小時不能玩手機、不能上網!」接著說:「要知道觀眾付出多少才來看我們一齣戲,創作者一定要去思考。藝術家哪有崇高?藝術家也不過是百行百業的一種。」王榮裕這麼說。

-

2024.07.24 電子報 No.071

2024.07.24 電子報 No.071跳進全球16強的秘訣

今年孫振在負傷的情況下,仍然連續在上海與布達佩斯最終兩站40搶10的國際資格賽中,取得優異成績,順利地拿下巴黎奧運門票。 被問及台灣的霹靂舞在國際上的競爭力時,征戰四方的孫振的觀察很犀利:「我們沒有辦法出一個世界冠軍,我覺得很大的原因是因為經驗。台灣可能都是一個:你把技術練得很好,但整體能力上可能離國際一線還差了一些。我想傳達的觀念在於『眼界』;眼光放遠,觀察並學習最頂尖的舞者如何看待Breaking,自己才能理解他們並超越他們。」

:::

E-paper

E-paper 電子報

免費訂閱PAR電子報,獲取更多藝文資訊!