大狀王

-

北京

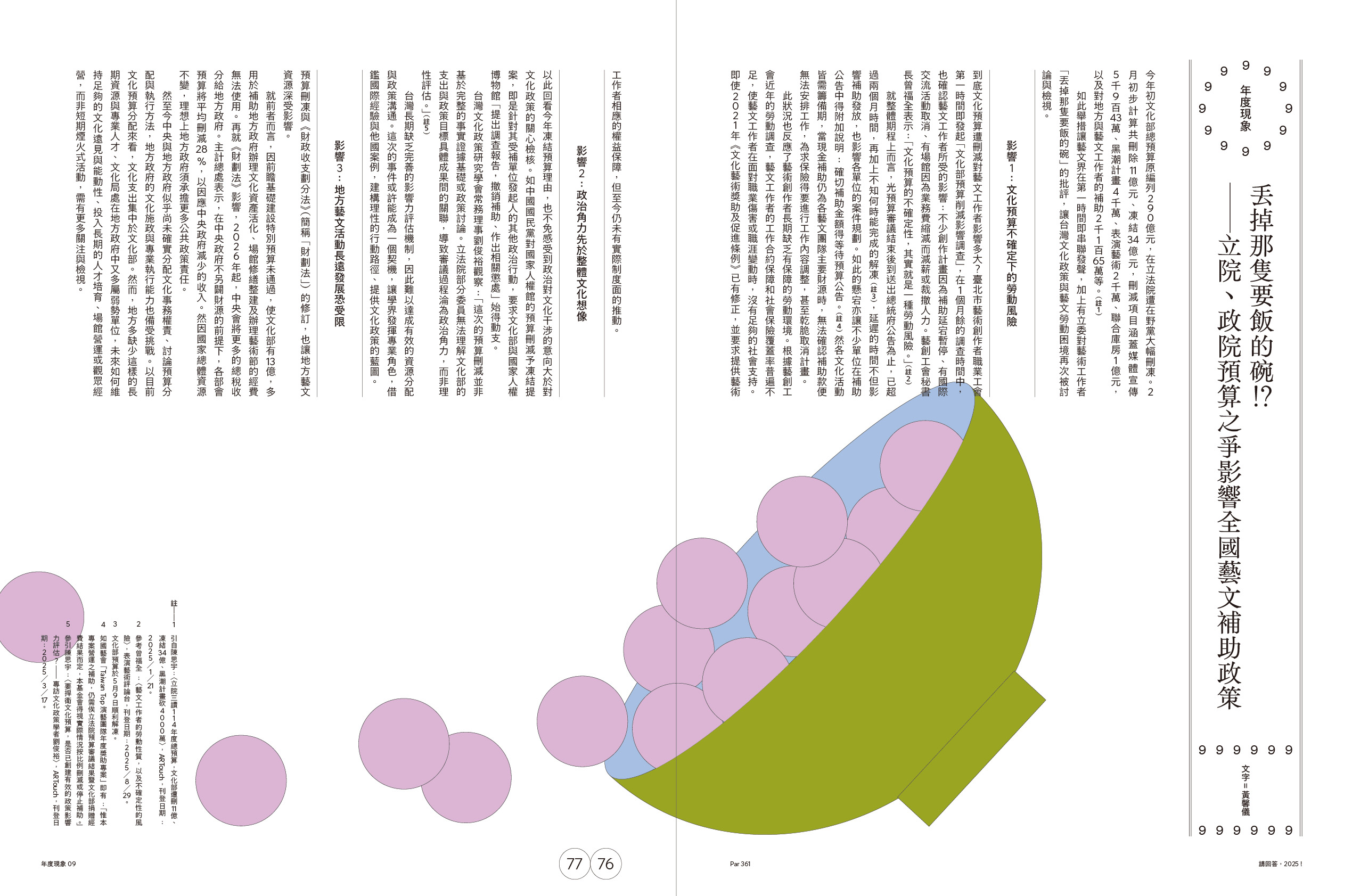

北京港製音樂劇《大狀王》受肯定 映照出中國音樂劇發展困境

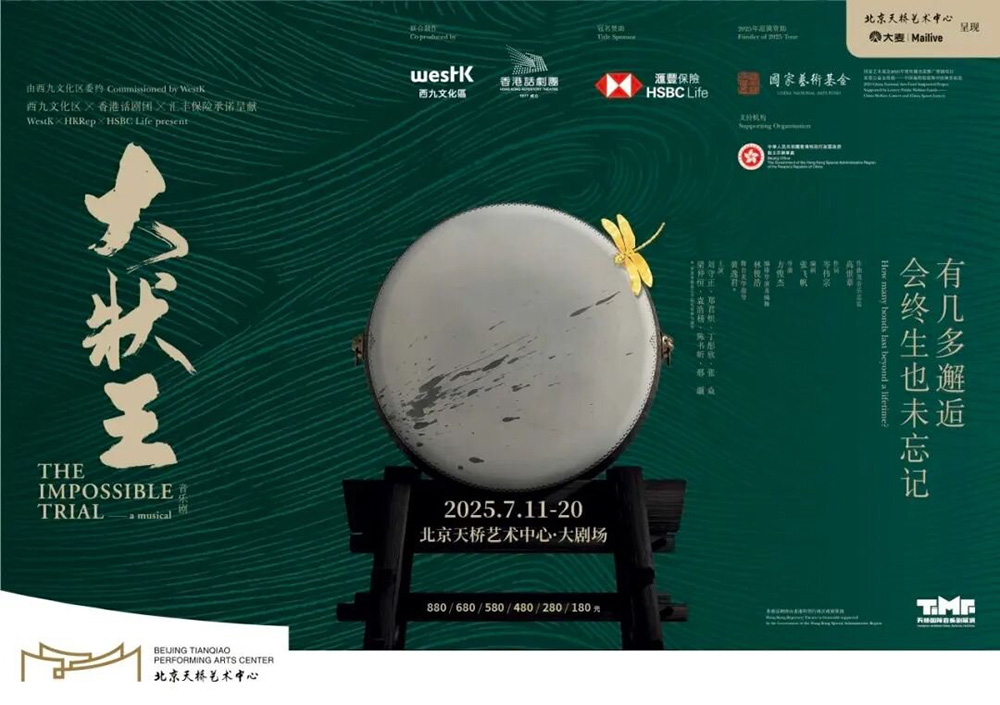

由香港西九文化區委託,香港話劇團創作、製作及演出的原創粵語音樂劇《大狀王》7月11日至20日在北京天橋藝術中心演出11場,座無虛席,讚美之聲漫天而來,甚至眾口同聲地認為這是華語音樂劇的天花板之作。《大狀王》藉清朝判官的原型,講述著現代人對人生的夢想與挑戰,以及對於善惡的價值觀。自2015年開始構思,2019年試演,經過多方修改,2022年正式公演之後又做了不少調整,2023年的版本演出之後,大獲成功,短短數年間不但拿了超過20個舞台劇的獎項,也獲得絕大多數觀眾的喜愛,甚至被譽為香港有史以來最好的音樂劇。 然而,一部由話劇演員演唱的音樂劇竟然會被認為是中國音樂劇發展了數十年之後的極致之作?這對目前繁榮的中國音樂劇市場與當紅的音樂劇明星來說,情何以堪? 在對《大狀王》的一片讚揚聲中,劇評人北小京倒是看到了一部分的真相:「香港話劇團所做的鐵杵磨針般的努力,不過是嚴謹的專業精神,也是藝術工作者本應該具有的品質,被這樣拿出來大加讚賞,只能更加說明我們的戲劇行業裡有多少急功近利、被粗糙炮製的作品在占據舞台。」「急功近利」、「粗糙炮製」確實是目前中國音樂劇發展困境的癥結所在。 如果問DeepSeek目前中國音樂劇發展的困境,它會從劇本、音樂、人才、產業生態與市場機制等方面系統性地展示中國目前的情況,然而,如果DeepSeek所根據的是目前中國音樂劇發展至今所有論述與批評文獻的大數據,這種結論只能說明中國內地音樂劇圈的自省與自覺完全不著邊際,因為我們看到的只是一個繁榮卻並不健康的音樂劇市場的現象描述,問題的源頭還是得回溯到根本的思維。 音樂劇是唯一一種能夠完全由市場機制生存下來的表演藝術品類,所憑藉的是它特殊的產出機制與商業模式,這在倫敦西區和百老匯被證明是有效的。然而在中國,中國特色的「國情不同」這個藉口的背後紮實地站著做生意─投資,只關注短期收益的思維,當劇本缺乏戲劇邏輯、音樂與表演不匹配、導演調度不合理、演員忘詞這些情況一再發生,日復一日,只能以明星效應和商業手段(如同時扮演著被操弄與反噬角色的粉絲經濟)凌駕於專業,最終讓人懷疑幾度浪淘沙之後到底能留下多少值得再看的作品,當觀眾由期待轉向失望甚至絕望後,市場的泡沫化也就可以預期了。 人才、資源(資金與設備完善的劇院)與市場規模都是中國發展音樂

-

香港

香港疫情數字雖緩和 但開演依然困難

香港感染疫情數字近月轉為緩和,防疫措施亦有所放寬,劇場和藝術活動又再活躍起來,很多演出都因受第五波疫情的閉館影響而延後開演,如由黃子華與潘燦良主演的莊梅岩新作《最後禮物》,當時在1月首演前一天取消演出,而延期至7月的50場最後全部順利進行。 不過有更多演期長,而且讓觀眾等了又等的演出,就不一定這樣幸運了。香港話劇團及西九自由空間聯合主辦及製作的音樂劇《大狀王》,創作歷時3年,加上2019年預演吸收觀眾意見,成為本地原創音樂劇一次寶貴的創作旅程。無奈受疫情影響,正式演出先後兩度取消,終於今年9月在戲曲中心開演,但頭3場「鑑於有演員被列為密切接觸者」又告取消。劇團調動了一些候補演員後,演出終於順利進行,觀眾的回響也相當熱烈,之後亦迅速加開了3場演出以補償向隅者,但病毒一來就難以力挽,因為又有演員確診,這次就難以透過調整讓演出順利進行,終於劇團得全數取消剩下的場次。 這樣的打擊,讓劇團行政和表演者都身心疲累。另一齣「中英劇團」原創劇、取材自台灣一宗無差別殺人事件的《辯護人》,首演後第2週也因有演員確診而被逼取消;長演音樂劇《我的青春日誌》、「三角關係」的重演戲碼《二人餐》和「香港舞蹈團」的《儷人行》(元朗場次),亦因同樣情況難以順利開演。本地製作資源有限,安排後備演員並非容易,看來疫情下作品要順利演出,還必須多方祈福。