直擊藝現場

-

新銳藝評 Review

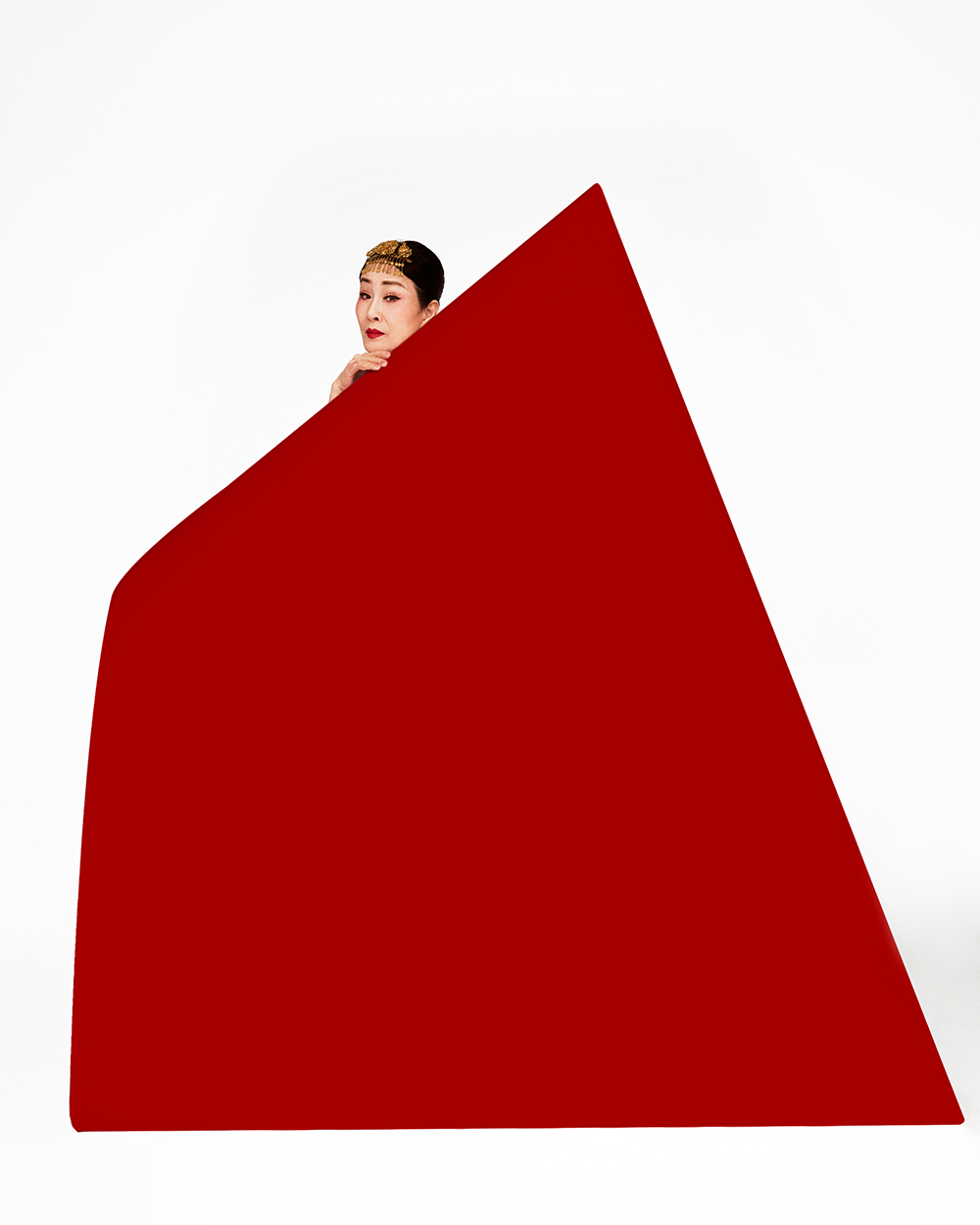

新銳藝評 Review如果她不是慈禧──隱藏在名字後的她們

這應該是今年TIFA最熱門的戲了吧? 今年台北的幾個藝術節整合起來,讓TIFA的節目型態豐富了起來,演出場地也從國家兩廳院延伸到其他場館。《女王的名字》是我在看TIFA節目表時第一個放入清單的演出。我對京劇的認識非常有限,但我很確定,魏海敏演出的絕對不會是我看不懂的那種京劇,更不會只是京劇。當然,對於慈禧這樣一個被各種戲劇小說翻遍了人物還能有多少呈現價值的好奇心,更驅使我一探究竟。 劇名《女王的名字》將創作意圖明白揭露,我們將看到的不是那個坐在簾後,必須依附兒子名聲翻弄天下的太后,而是一個擁有實權且明揭於人前的女王。其實我們並不確定慈禧的名字是什麼,她的姓氏是葉赫那拉,人們對她的稱號從慈禧太后到長達數十字的尊封,不可盡數。她掌天下權,背負了毀敗王朝百年基業的罪名,但終究是依附在皇權背後的后妃。女王(Queen)的權杖她從未擁有,女王的稱號她不敢奢望。 演出前半段從慈禧的觀點,順著西逃的路線綴起她人生中重要的回憶:紫禁城裡的後宮、圓明園的戲台、避難的清真寺、最終安身的西安。我們順著路線的延伸梳理出她的回憶:母憑子貴的機運、戲裡戲外的愛情歡愉、逃離群力中心的難堪、母子離心的傷感。後半魏海敏飾演慈禧以外的其他角色,呈現同一事件中其他人物的感受:渴望新事物的珍妃、極力擺脫母親控制卻又有所顧忌的皇帝、看似無聲實則權重的慈安。女王抑或后妃的稱號已不重要,我們看到為生存而前進的女性如何順勢而生,應運而活,謹慎小心地維護著那從不屬於她的天下。這個女性或許是慈禧,又或者是那個革命不成終成犧牲品的珍妃,也可能是永遠坐在簾後的慈安,或是無聲端坐的隆裕。 從演出的形式來看,「轉換」是貫穿整部作品的主題。隨著演員扮演角色的轉換,觀眾的焦點從第一幕中的慈禧轉移到第二幕中的其他角色。通常這樣的轉換憑藉的是舞台機制和設計上的轉景,而在這部作品中憑藉的是演員主體轉換而引導的焦點轉移,從硬體式的視角轉換改為演員引導式的軟性轉移。這樣的轉移不僅限於視角呈現,在音樂元素的使用上更加彰顯。 第一幕的音樂元素大多出現在回憶中的戲曲橋段,呈現傳統京劇的唱念做打。第二幕在傳統京劇元素外加入白話唱詞,雖是京劇鑼鼓演奏,歌詞卻是類音樂劇般的白話,唱腔貼近流行音樂的男女對唱。口白搭配探戈的節奏,內容雖是京劇唱白,卻營造出RB

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review台味有幾%的「台灣限定版」

《給你的最後一封情書》改編自安德烈.高茲的《最後一封情書》(Letter to D. A love story)與其和妻子朵琳相處的點滴,以高茲與妻子朵琳結縭 58 年 的愛情故事為主軸。利用回憶的方式,以非線性敘事的模式,讓觀眾一同參與他們的人生。兩廳院與法國導演大衛.吉賽森合作,邀請在劇場彼此也合作多次的演員林子恆、王安琪擔綱演出,力圖推出台灣限定版本。 甫一踏入劇場,就受到林子恆飾演的高茲與王安琪飾演的朵琳熱烈招呼,舞台布置像客廳一般,觀眾作為被邀請的賓客,進入了朵琳與高茲的「家」。舞台上備有一桌點心饗宴與各式飲品酒水,觀眾可以隨自己喜好取用,現場頓時酒香與食物的甜味四溢,像是一場戲的開胃菜,也像是為接下來的演出事先溫潤風味。圍繞舞台的ㄇ字形觀眾席及舞台上的餐桌旁均有座位,除了部分放置書本的座椅外,觀眾可隨意自由入座。觀眾的反應從不知所措到入境隨俗,當作自己家享受的同時,男女主人同時講述著自己想跟來賓分享的事物,例如高茲提及自己過去擁有許多名字,因為政治的緣故而流浪的事蹟;朵琳則談及自己被領養的事,訴說著自己成長中的點點滴滴,接著兩人不約而同地想到了彼此,向著離自己最近的賓客說「那是我的另一半:朵琳╱杰哈」(註1),兩人展現出的模樣似是年輕熱戀的情侶,卻又有老夫老妻的默契。兩人在台上一搭一唱,雖不是完全沒有爭吵,但最後用愛與理解再次靠近彼此。結縭 58 年的人生,從相識、相愛、相伴到相隨,劇中沒有過度渲染,而是以一封封情書、一句句話語,乘載杰哈與朵琳之間真摯的感情,隨著話語堆疊,劇中生死、醫療、政治等沉重議題雖然存在但又不奪走焦點,那些事件不成藩籬,而是化成一道道愛的誓言,讓杰哈與朵琳直至生命盡頭也要愛相隨。 作為 2025 TIFA 系列節目,《給你的最後一封情書》由台灣團隊在台灣當地重新創作,在導演大衛.吉賽森帶領下,試圖融匯台灣元素細節打造「台灣限定版」。(註2)相較原版不同的是劇中角色改由台灣演員演出,說的語言因此改成中文,並在餐桌上放上具備台灣特色的捲心餅等台灣特色零食,乍看之下似乎打算透過細節堆砌專屬於台灣場的風味。但或許因為改編自真人真事,故事主體仍維持與法國版無異的情節,主體上呈現給台灣觀眾的仍是一段充滿歐洲氣息的愛情故事,在故事背景、語言

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review孤舟一生,擺渡於白晝黑夜之間

台灣時間 12 月 1 日登台首日,就正逢前任首席指揮馬里斯.楊頌斯(Mariss Jansons)的逝世五周年,巴伐利亞廣播交響樂團(BRSO)也特別在臉書動態放上過去合作馬勒《第九號交響曲》的片段,表達對傳奇指揮的懷念。當時楊頌斯於 2019 年去世後,樂團首席指揮之位的空缺危機直至 2023 年拉圖上任後才總算解除,因此若從拉圖與樂團之間的相處時長來看,或許會錯估此時仍處於尷尬的磨合期,然而本次他們所帶來的馬勒《第七號交響曲》(簡稱《馬七》),卻展現了有別以往 BRSO《馬七》錄音令人耳目一新的詮釋風格。 《馬七》可說是馬勒所有交響曲中在詮釋上數一數二困難的作品,有別於前作第六號徹底的悲劇基調,第七號除了在第2、4樂章上註記〈夜之歌〉以外,剩下3個樂章的涵意總是讓演出者、學者或樂評家們百思不得解。尤其是第5樂章,更在當時被冠上「失敗、有問題」的惡名,其原因或與第5樂章歌舞昇平的狂喜氛圍,實在與前四樂章過於割裂有關,這部分我們留待後面討論到第5樂章時再來細說。 拉圖和 BRSO 本次的詮釋,宏觀上,樂句行雲流水不拖沓,許多四拍子或三拍子以兩大拍或一大拍的韻律來處理,讓音樂更具流動性,確實也很符合馬勒構思第1樂章時看見湖中小船搖擺的感覺,尤其是第2樂章法國號的上行琶音主題和第3樂章的怪誕圓舞曲段落,大拍子的韻律感特別明顯。但這種指揮方式也伴隨著聲部間可能會無法對在一起的風險,因此在第1樂章開頭次中音號主題的六十四分音符之後,有時會發生無法和其他聲部一同接回正拍的情形。不過或許也可以解釋成是樂團對場館的陌生,畢竟在發聲原理上,絃樂、銅管、打擊的時間差需要在熟悉場地的情況下才能做到最完美的校準。 另外,樂段間嚴絲合縫,拉圖不太會以中斷樂音或前後對比的方式來劃清段落之間的分野和標註樂段的起訖,因此得以合理地在象徵白晝與黑夜的段落之間過渡,表現馬勒在這部作品中矛盾難訴的情感。以本次的《馬七》第1樂章為例,從排練數字 4 到 6 之間,過去楊頌斯在每個段落的開端,都會加到更快的速度上以製造對比,反之拉圖則屬於層層遞進型,會隨著樂曲的脈動呼吸般地堆砌情緒與速度上的刺激感。 而從微觀上來觀察拉圖對快速音群的處理,如第3樂章似鬼魅訕笑的大幅度滑音,相較於以慢速去突顯滑音的過程,拉圖選擇用較輕快的曲速來呈現,讓快

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review舞蹈的饗宴 思想的碰撞

作品的核心主題圍繞集體和個體的張力展開。10位舞者通過腳步舞蹈(footwork)這一源自街舞和俱樂部文化的元素,結合傳統歐洲民間舞蹈的形式,創造出一種獨特的舞蹈語言。這種對比鮮明的風格,既表現了集體生活的協調與統一,又揭示了個體在集體中的割離與孤獨。最觸動我的是,作品不斷提出的問題:「我們希望保存什麼?我們希望改變什麼?我們又該遺忘什麼?」這些問題深刻地引發了我對文化身分和歷史遺產的思考。每個人在文化的傳承中扮演的角色既複雜又微妙,傳統與現代、個體與集體的關係不斷在作品中展開並反覆碰撞。在舞蹈的表現上,作品充滿了自由與能量。舞者的動作與鼓點的呼應帶來了強烈的視覺和聽覺衝擊,那種自由奔放的舞蹈風格讓人感覺到一種無法抑制的生命力。然而,隨著演出深入,我也開始感到作品中的某些動作和節奏過於冗長,尤其是那種耐力式的重複性動作,在一定程度上讓我產生了視覺疲勞。雖然這種耐力的展示顯然意在強化集體性和團結的主題,但它有時讓人覺得過於沉浸在單調的節奏中,缺乏更為豐富的情感表達。 音樂的運用無疑是《狂履》的一大亮點。鼓手和電子音樂家透過結合傳統和現代的音樂元素,塑造了一個充滿張力和變化的聲音環境。鼓點強烈有力,與舞蹈的動作相輔相成,使整個作品在氣氛上更加緊張和動感。而電子音樂的變化則為作品增添了更多層次,帶領觀眾進入一個既現代又充滿歷史感的舞台空間。音樂和舞蹈的結合讓整個作品充滿了生命力,也不斷強化了作品的政治性和情感張力。但在一些段落中,電子音樂和舞蹈的節奏感並未完美契合,這種「對抗」似乎有意在傳達傳統與現代之間的衝突,卻也讓我感到某些時刻的藝術表現稍顯碎片化。政治性是《狂履》的另一層面。作品通過反法西斯、反資本主義的主題進行表達,尤其是在舞者以紅色布料遮面、象徵共產主義旗幟的舞蹈符號中,傳遞出強烈的政治立場。雖然這種直接的政治宣言令人印象深刻,但也讓我感到有些過於生硬。在某些視覺表達和政治符號的使用上,作品顯得更像是公開的政治呼號,而非透過藝術手段去激發深刻的思考和情感。政治立場的強烈表露,在某些時刻讓我產生了「說教」的感覺,缺少了更為細膩和隱晦的藝術表達。儘管如此,作品中的政治性仍然能引發我對當下社會、身分認同以及集體記憶的深刻思考。 當然,作品的藝術性和政治性的結合並非沒有挑戰。有些人可能會覺得這種政治性過於強烈,甚至有些壓迫感;而另一

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review召喚、現身、消亡

This is a true story.(這真的是個故事),《暗夜.腹語.鬼托邦》從來沒有忘記提醒你,眼前看見的是故事。 在實驗劇場的80分鐘內,鄭尹真與高俊耀用著每一刻,為《暗》劇質問與回答著兩個問題:「故事為何需要述說?要怎麼說?」劇場性便由此長出。劇場的調度召喚了跳躍時空與材料的驅魔師,同時作為角色與象徵,也召喚了「鬼」,即不在世之人迫切想說出的。鬼經由死亡自然成為了所謂「歷史」,《暗》劇也成為了講述歷史的故事。 不想被歷史沖掉的聲音是不願為新朝代的到來而赴死的奴婢,也是領著觀眾和驅魔師到1950年代馬來亞的阿梅。在英國殖民與馬共殘黨共存的背景下,鄭、高兩人質問、詮釋、體現與轉換著故事和視角,逐漸織造出阿梅所寄怨的時間軸。面對英國的軍官、馬共的青年,阿梅被框限在劇本所說「大時代總需要愛情點綴」而要選擇相信其中一方的二元可能。馬共殘黨在森林裡勉強存活時,阿梅最終進到了軍官的宅邸,看見了英國人某種寓言式的捕獵戰績;多個不同殖民地所獵得的動物屍身被拆解、拼接,而阿梅的對自身的認同也與身體一同被英國富足的想像所被吞噬。她成了盲目的追求著軍官高俊耀口中「漂亮口音」的Portia。對於階級的投射與殖民主義所壟斷的人生可能性,在阿梅與Portia之間的靈肉拉扯被體現出,宛如夜宿破廟的書生屍身,在兩個想要據其為己有的鬼之間被搶奪,卻只證明了書生靈魂本身的死亡。 但阿梅不是Portia,她並不是英國人,軍官承諾的英國大廈矗立在台灣。她供出的馬共秘密成全了英國,卻沒有成全她對英國的想像。Portia只是故事,像阿梅等待著英國軍官的到來時,在電視裡的播映那些不同語言的五光十色。大廈中的電梯同時象徵了殖民階級謊言對於時、空的承諾,阿梅期待脫離自身在地理上與時間上的當下,都被電梯在同一個位置上下時所提供的期待而消殞。最終她的生命本身也成了故事,由高俊耀「驅魔師」所驅散。與此同時,時代轉動,而故事原本寄居的身體失了對過去的追求。歷史被剩下故事,而故事「被說出」後,更只剩下連影子都不留的、活在「過去」的「驅魔師」。 《暗》劇巧妙地將敘事本身作為質問與論述。藉由劇場的現場性作為媒介,《暗》劇以故事的召喚、上身與演員的所謂「腹語」迫使我們去面對歷史的現實和故事的虛構兩者的相互成敗,還有人是如何對

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review療癒的重演

《安蒂岡妮在亞馬遜》為米洛.勞2023年的劇場作品,透過影像和現場交替演出,結合巴西無地農民運動(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,MST)和希臘悲劇《安蒂岡妮》,賦予其全新的詮釋,入選2023年亞維儂藝術節重點節目,今於世界各地巡迴演出。 「醜惡的事物何其多,但再沒有比人更醜惡的了。」──索福克里斯《安蒂岡妮》 演出一開始,3位演員不斷吟唱著這句《安蒂岡妮》經典台詞,為接下來的控訴開啟序幕。在《安蒂岡妮》的故事中,安蒂岡妮的舅父克里昂繼承了王位,將安蒂岡妮的哥哥波利奈西斯視為叛徒、棄屍荒野,而在1996年4月17日的亞馬遜盆地,許多無地農民在抗爭中遭州政府警察屠殺,同樣未被好好安葬。導演在作品中從3個敘事角度切入:由演員口述及錄像記錄與MST創作的歷程;無地農民運動歷史與《安蒂岡妮》文本相互呼應;現場與影像表演者跨越現實與劇場的對話。透過不同時空人們的辯證,帶領觀眾一同反思溝通與抗爭之必要。 此齣作品中有大量影像與現場表演的切換,部分片段舞台上的演員與影像表演者經歷同樣的場景,舞台設計在舞台上鋪滿沙土,使劇場與政治現場產生連結,當社運人士被警察制伏在地時,劇場中同樣塵土飛揚,提高了敘事的真實性、提升觀眾參與感。然而,即便影像和劇場現場正在講述一段相同的故事,角色行為有些許時間差,此處有意的設計使觀眾在轉換焦點時仍能跟上故事節奏,但這樣的差異也促使觀眾反思,劇場和影像皆是具表演性質的敘事現場,創作者透過二次詮釋建構自己認知的真實,觀眾雖能分辨演出和現實的差異,對世界的感受也會在無形中被影響,被一再轉述的故事是否應全盤相信?我們該如何認知所謂的真實?是身為觀看者需持續思索的問題。 由於此齣作品為《安蒂岡妮》的改編,在演員的選擇上導演並沒有就原故事角色的性別所限制,現場表演的安蒂岡妮由男性演員Frederico Araujo飾演、女性演員Sara De Bosschere飾演克里昂,從導演的選擇可窺見此齣戲處理的重點在於上位者壓迫以及人民的抗爭,故性別非選角考量要件,演員本身的特質與生命歷程才是關鍵。其中,飾演安蒂岡妮的Frederico有一段台詞如下:「在巴西,只要你是黑人或LGBTQ族群,就隨時有可能被殺害。我很慶幸,我的死亡只會發生在舞

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review追逐夢想的過程中,如何保持那份最初的純粹?

故事一開始聚焦於一位蒙著紅色面紗的白人,他輕敲鐘聲,宣告了劇情的開端,也無聲地揭開了羊的心靈之旅。這隻羊,最初僅是羊群中的一員,但隨著時間的推移,它內心深處的渴望悄然發芽:想要追求理想。劇情將此過程轉化為羊對成為人類的渴望。 隨著羊逐步接近目標,它的旅程如同一條無休止的輸送帶。這條輸送帶象徵著一旦啟程便無法停歇,並反映出一種深刻的無力感。羊與其他人類一同無力地奔跑、跳躍,走向一個無法回頭的未來。而當半獸羊與一名女子所生的孩子被無情掐死時,這一悲劇象徵著羊在追求人成長的過程中所經歷的失敗與痛苦,尤其是那段曾遭霸凌的黑暗記憶。霸凌的回憶像幽靈般貫穿整部劇,無法抹去。當今社會,霸凌的形式無所不在,從肢體、語言、性別、網路、校園、職場,甚至反擊型霸凌,無一倖免。為何霸凌如此猖獗,直至今日?是不是現代人背負的壓力過重,無法承受?或是年輕的無知?也許,許多人帶著千瘡百孔的傷痕,仍然步履匆匆,繼續行走在這條迷途上。最終,半獸羊終於變成了人類,卻驚覺曾經的溫順、純真與善良早已不復存在。它已不再是那隻溫和的、單純的羊;當它回到羊群,卻發現自己再也無法被認同。 這個世界上,每個人或許都有一段無法抹去的傷痛,或者某些無法向人言說的孤獨。正如編舞家吉賽兒.韋安所訴:「當人們開始對周遭世界變得敏感,並具備同理心時,彼此之間更容易凝聚;相反,當人們長時間對環境麻木,對他人的痛苦失去感知與同理,暴力便在無形中滋生。」 劇中有兩段操偶師與偶之間的微妙互動。這種關係,彷彿是上帝對人類的教化。善與惡,在這個世界上並行不悖。我們從小便被父母教導,要成為「好人」,然而隨著年齡的增長,我們對「好人」的定義漸漸模糊。使得許多人無意間走向了「壞人」的角色。劇中的操偶師一再對偶進行道德教化,要求它抑制慾望。然而,當操偶師最終消失,這個偶是否真正理解了道德?學會了自我控制?抑或它仍然只是表面上學會了規則,而心靈深處的本能依舊無法抑制? 劇情的高潮或許是主角終於實現了成為人類的夢想,但這個變化卻並非它最初所期待的模樣。這讓人不禁深思:在追逐夢想的過程中,我們如何避免迷失自己?如何保持那份最初的純粹?這同時也引發對霸凌者與被霸凌者的反思:在這個社會中,我們該如何面對自己?如何尋求幫助?社會又該如何協助這些深陷困境的人,無論是霸凌者還是受害者,去幫助他