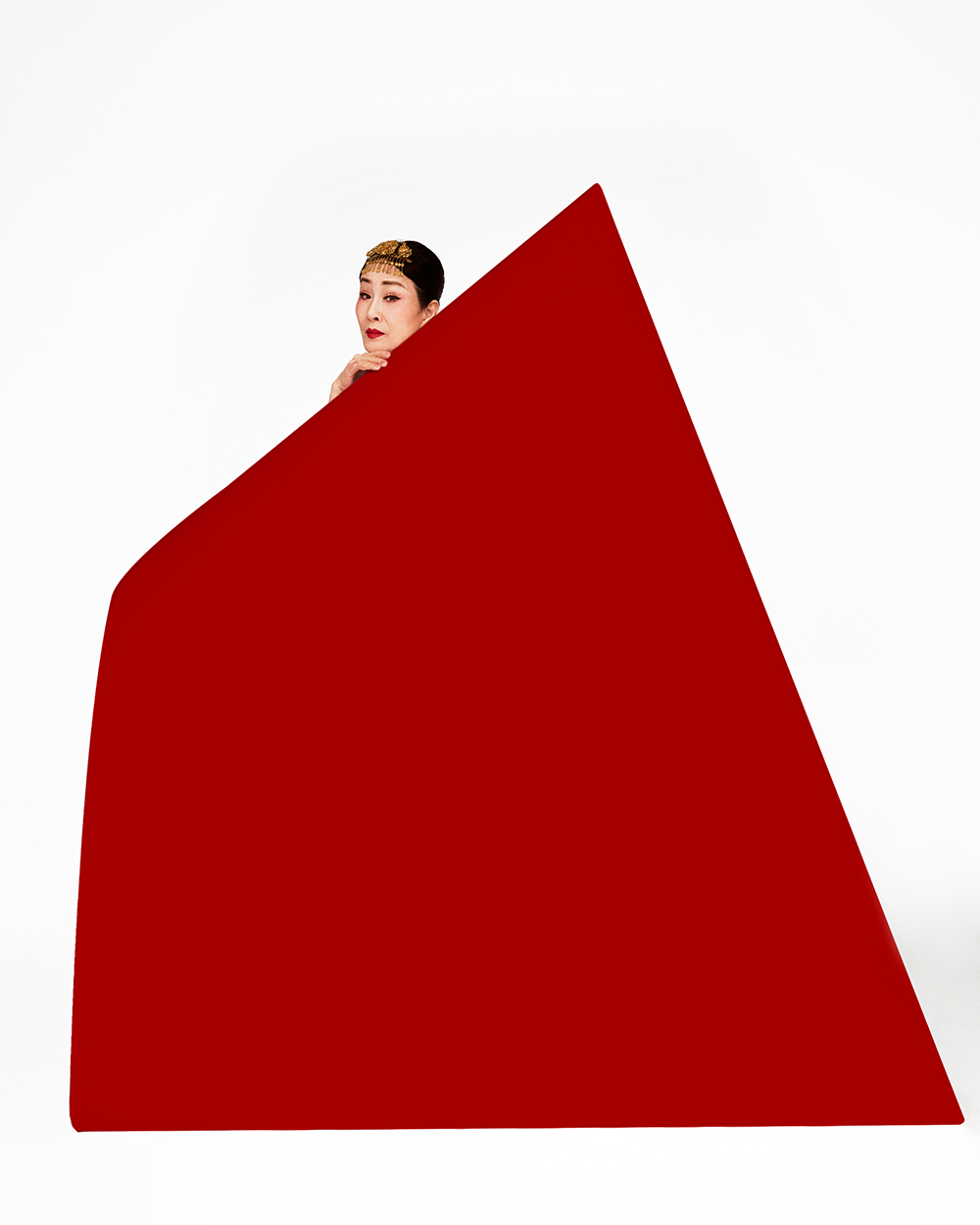

慈禧

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review如果她不是慈禧──隱藏在名字後的她們

這應該是今年TIFA最熱門的戲了吧? 今年台北的幾個藝術節整合起來,讓TIFA的節目型態豐富了起來,演出場地也從國家兩廳院延伸到其他場館。《女王的名字》是我在看TIFA節目表時第一個放入清單的演出。我對京劇的認識非常有限,但我很確定,魏海敏演出的絕對不會是我看不懂的那種京劇,更不會只是京劇。當然,對於慈禧這樣一個被各種戲劇小說翻遍了人物還能有多少呈現價值的好奇心,更驅使我一探究竟。 劇名《女王的名字》將創作意圖明白揭露,我們將看到的不是那個坐在簾後,必須依附兒子名聲翻弄天下的太后,而是一個擁有實權且明揭於人前的女王。其實我們並不確定慈禧的名字是什麼,她的姓氏是葉赫那拉,人們對她的稱號從慈禧太后到長達數十字的尊封,不可盡數。她掌天下權,背負了毀敗王朝百年基業的罪名,但終究是依附在皇權背後的后妃。女王(Queen)的權杖她從未擁有,女王的稱號她不敢奢望。 演出前半段從慈禧的觀點,順著西逃的路線綴起她人生中重要的回憶:紫禁城裡的後宮、圓明園的戲台、避難的清真寺、最終安身的西安。我們順著路線的延伸梳理出她的回憶:母憑子貴的機運、戲裡戲外的愛情歡愉、逃離群力中心的難堪、母子離心的傷感。後半魏海敏飾演慈禧以外的其他角色,呈現同一事件中其他人物的感受:渴望新事物的珍妃、極力擺脫母親控制卻又有所顧忌的皇帝、看似無聲實則權重的慈安。女王抑或后妃的稱號已不重要,我們看到為生存而前進的女性如何順勢而生,應運而活,謹慎小心地維護著那從不屬於她的天下。這個女性或許是慈禧,又或者是那個革命不成終成犧牲品的珍妃,也可能是永遠坐在簾後的慈安,或是無聲端坐的隆裕。 從演出的形式來看,「轉換」是貫穿整部作品的主題。隨著演員扮演角色的轉換,觀眾的焦點從第一幕中的慈禧轉移到第二幕中的其他角色。通常這樣的轉換憑藉的是舞台機制和設計上的轉景,而在這部作品中憑藉的是演員主體轉換而引導的焦點轉移,從硬體式的視角轉換改為演員引導式的軟性轉移。這樣的轉移不僅限於視角呈現,在音樂元素的使用上更加彰顯。 第一幕的音樂元素大多出現在回憶中的戲曲橋段,呈現傳統京劇的唱念做打。第二幕在傳統京劇元素外加入白話唱詞,雖是京劇鑼鼓演奏,歌詞卻是類音樂劇般的白話,唱腔貼近流行音樂的男女對唱。口白搭配探戈的節奏,內容雖是京劇唱白,卻營造出RB

-

戲劇 不是慈禧的歷史翻案

戲劇 不是慈禧的歷史翻案《女王的名字》多音並陳 交織真相的無限可能

2025年由TIFA台灣國際藝術節與臺灣戲曲藝術節聯名共製的作品《女王的名字》,是由台灣京劇首席名伶魏海敏主動發起的製作,深受「慈禧」一詞吸引,京劇天后找來擅於從平凡日常中尋出歷史發展軌跡的劇場導演王嘉明統籌,覓得二度獲得傳藝金曲獎最佳編劇獎的陳健星合作,將透過歷史人物「慈禧」可能的經歷與回憶,交疊出人作為社會中的一員,承載時空多點座標之下,所蘊含的複雜多樣性,與真相的無限可能。 陳健星坦承,自己先去抽了塔羅牌(聖杯三)才敢答應編劇邀請;而王嘉明則笑說,除了陳健星,他真想不出來有誰能立基在傳統戲曲裡,同時能掌握現代劇場語彙,還能有辦法接受跟他(王嘉明)一起工作。《女王的名字》並不是這對「(王嘉)明、(陳健)星」組合的首次攜手,早在2015年唐美雲歌仔戲團年度大戲《文成公主》時,兩人即以導演與編劇的身分合作,但當時兩人只有在製作初期稍微碰面討論,之後便各自埋首工作,並未有太多往來切磋,這次面對京劇天后命題強烈的指定創作,兩人必須從零開始,一同處理龐大繁雜的史料揀選、面對多樣性的切入角度討論,並在當代與傳統的比例上拿捏嘗試,成為彼此24小時線上待命的並肩戰友,對陳健星來說是極具挑戰的創作模式;而對於習慣文字與排練並進的王嘉明而言,這次的創作路上終於不是孤身一人。 故事有單一解答,但真實沒有 「有時候人們需要的是故事而不是歷史,可是我們嘴巴會說,我們要真相。歷史有可能呈現真相嗎?我們連自己身邊人的全貌都不知道,但又實在太過想要一個確定的答案,所以很愛去簡化事情的過程,把它變成一個可以利用的故事。」王嘉明分享。陳健星觀察,導演時常在開會時提醒團隊,不要輕易將人物與事件二元化/兩極化,每個人都一定做過一些好事和一些壞事,據此分類為正派或反派太過武斷,而作為編劇,這次撇除呈現事件,而將焦點投向角色之間彼此隱約細微的關係張力之上。 劇中從未被呼喊過名字,皆是以各種身分稱謂作為代號的「慈禧」,在史料記載的70多年生命裡,掌權時期便將近50年,大半輩子都被視作一整個皇朝的權力中心,每一步決策都得罪一些人而讓另一些人歡喜;在留下來的海量正史與稗官野史中,她的形象更顯多元歧異:冷漠的執政者、嚴格的母親、殘酷的婆婆;但同時卻也是溫暖的朋友、開明前衛的新女性,更在藝術造詣與戲曲的推動發展上