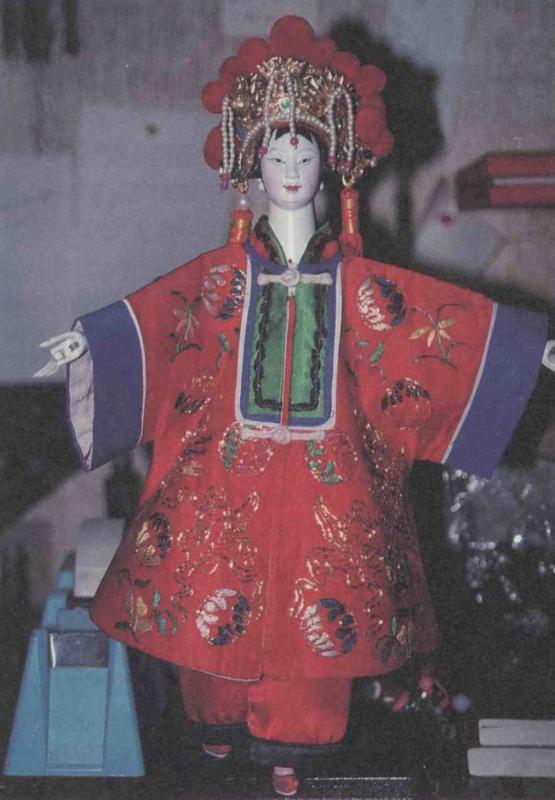

布袋戲

-

特別企畫 Feature

鞭長莫及?還是悔不當初?

台灣是大陸戲曲最熱的海外市場,然而台灣傳統戲曲的登「陸」情形,完全感受不到相同的熱度;台灣傳統戲曲凋蔽多年,難與大陸水準抗衡,如果不能拿出具有獨特與代表的佳作,前進大陸市場恐怕仍是一廂情願想法。

-

表演書房

爲入門者所量身打造的口袋書

日前,《傳統藝術叢書》第三輯正式發刊,其配合以活潑生動的彩色圖片,内容深入淺出。欲一窺傳統戲劇殿堂者,可考慮以此套叢書作為參考入門書籍。

-

專欄 Columns

專欄 Columns史艷文的霹靂大戰

黃俊雄與史艷文已經創造了歷史。他們給大衆文化的最大啓示,不完全在藝師或戲偶,而在於顯現台灣文化的廣闊創作空間與堅韌無比的生命力。霹靂的崛起,反映這種文化生態,但這並不代表布袋戲英雄永遠可以橫掃千軍,所向無敵。

-

戲台女影

運籌掌中的女狀元──江賜美

在第一代的布袋戲女演師當中,江賜美堪稱佼佼者。出身南投曲館世家的江賜美,其布袋戲生涯是從十六歲那年上場爲尪仔幕後配唱展開的。事實上,她終身都不曾寫「拜帖」,她的功夫多是在戲棚脚偷「揀」,或是聽內行人講戲,一點一滴無師自通,硬「湠」起來的。

-

即將上場

即將上場黃俊雄布袋戲

黃俊雄承襲其父──國寶級布袋戲師父黃海岱──在編劇、口白及演出的藝術風格外,另外加入許多創新,他將戲偶由原本的掌中戲尺寸加大,此次舞台版演出便搬演四尺六的大型戲偶,並在戲偶內部裝設機關,表現各式表情和細微的肢體動作。 在音樂方面,此次演出將以流行音樂取代傳統的鑼鼓點及南管、北管,並運用現代的音效;而人物造型一改過去古代裝扮較具現代感。

-

即將上場

即將上場傳統戲曲的關懷己卯年台北上元燈戲活動

台北燈會歷年來都吸引了百萬人潮,已經成爲知名的台灣民俗活動。今年台北燈會即將邁入第十年了,國立傳統藝術中心籌備處首度擴大舉辦「傳統戲曲的關懷己卯年台北上元燈戲活動」,演出以傳統戲曲爲主,節目包括有北管、南管、歌仔戲、崑曲、京劇、傀儡戲、燈影戲、布袋戲等劇種及台灣說唱(唸歌仔)、台語相聲(答嘴鼓)、曲藝、客家八音等流行於台灣地區的傳統戲曲及講唱藝術,內容則以應節的吉慶燈戲爲主。三月二日元宵節當天於下午三時半提早開鑼外,其餘三晚都是在晚上六時到十一時演出,全部節目共計二十場次,參加團體包括:國立國光劇團、漢唐樂府、華洲園皮影戲團、復興閣皮影戲劇團、阿蓮錦飛鳳傀儡戲團、苗栗陳家班北管八音團、員林大台員劉祥瑞掌中劇團、台北曲藝團、薪傳歌仔戲團、黃香蓮歌仔戲團等。

-

台前幕後

刻縫而出的尪仔 布袋戲偶藝師陳羿錫

傳統布袋戲偶以花園頭造型爲主,有傳統戲曲人物造型的根據,不論是臉譜、用色、尺寸、材質、配飾等方面,均有其規制,自成一套藝術價値極高的工藝美學。

-

專題報導 Feature

台、閩偶戲藝術的衍變關係

木偶本無知,粉墨登場, 暗幕中誰牽線索; 小人誰作態,堂皇高坐, 舞台上大顯威風。 古傀儡戲台聯 中國福建泉州提線木偶戲團和偶戲大師黃奕缺,近兩年幾經波折,終於在十一月間來到臺灣,在邀請單位鹿港天后宮的安排下,於台灣南北各地巡迴演出了十幾場技術精巧的泉州傀儡戲。然因諸多因素的不協調,大多是在一般廟宇前大小高低不一的簡陋戲台上表演,燈光音響效果不佳,使得這趟演出,美中有許多的不足。除此之外,見不到眞正「泉州嘉禮」的藝術特色,是最大的遺憾。 這次泉州木偶戲團和黃奕缺在台的每一場表演,觀眾都爆滿,對一般觀眾而言,也確實是看了一場精采、熱鬧,而且印象深刻的偶戲演出。這次演出,除了不是在「藝術殿堂」──國家戲劇院之類的劇場表演之外,卻是所有大陸來台表演團體當中最風光的一團,起碼有一些來自閩南原鄕、能以台語交談的親切感。傀儡戲也是台灣傳統劇種之一,泉州文化、泉州傀儡戲與台灣文化、台灣偶戲之間,有很深的文化淵源關係,這或許是泉州木偶戲團這次來台演出,引起一般民眾很大興趣的另一主要原因吧! 中國偶戲的歷史發展 中國傳統的偶戲,大致可分傀儡戲和影戲兩種不同的表演型態,歷史久遠、種類亦多,自古以來是宮庭嘉會裡重要的表演和「禮」的內容之一,也是民間社會中非常普遍而重要的娛樂項目。這兩種偶戲各有不同的程度的歷史發展,和對中國傳統表演藝術的重要影響。遠在十世紀