看見太陽

-

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎

特別企畫 Feature 他們眼中的聶光炎梁志民:聶光炎幻化材質與空間的舞台魔法

採訪 白斐嵐、鄒欣寧 若把劇場分作有形物與無形物,布景、服裝與場地屬於前者,音樂與燈光則屬於後者。看著果陀劇場創辦人暨藝術總監梁志民近40年對於音樂結合戲劇的投入,或也不難理解原初他對燈光的興趣實大過舞台布景,著迷於燈光變化如魔法,有呼吸有生命然而他卻從聶光炎身上學到如何幻化材質、克服場地。 大學時期,梁志民主修導演,副修燈光設計,雖不時會在學校遇到,但並沒真正上過聶光炎的課聶光炎當時在國立藝術學院(今北藝大)教授的是舞台設計,不過據梁志民回憶「聶老師有個習慣,會同步思考舞台與燈光」,日後聶光炎為果陀劇場設計的兩個作品也是如此。梁志民剛踏入劇場時,曾數度擔任聶光炎參與製作的舞台或燈光技術人員,得以近距離接觸其設計。1986年汪其楣導演的《仲夏夜之夢》,梁志民擔任副導,這是他第一次和聶光炎密切工作,親眼看見聶光炎如何運用意想不到的材質,在舞台上呈現出乎意料的效果:「他用透明塑膠水管編列波浪,燈光打上去,一片金碧輝煌;又或者是層層疊疊的紗,繃在木作框架上,燈光穿透,營造夢境般的夢幻。」 即便是實體舞台,聶光炎也能發揮每個劇場的空間特性,藉此突顯作品的精神內涵。其中讓梁志民印象最深刻的,是1993年於國家戲劇院演出的《雷雨》。坐在觀眾席的梁志民,看著大幕拉起,布景遠遠躲在舞台深處,再慢慢被滑車推送出來,內心深刻感受某種「歷史緩慢來到眼前」的悠然時間感 從《看見太陽》看見設計的緻密考量 聶光炎的空間魔法,延續至他與果陀劇場首度合作的原住民題材音樂劇《看見太陽》(2001)。眾所皆知,早期台灣場館極度缺乏,大型音樂劇往往得將就不合用的演出場地,好比《看見太陽》首演的國父紀念館。聶光炎首先以已故燈光設計施舜晟為1998年《天使不夜城》設計的橫移軌道系統為基礎,另外加上縱向移動,如梁志民所言,「等於重新拼了一塊自動舞台出來」。國父紀念館本沒樂池,他於是又順著舞台前緣向外延伸半圓形,將樂團安置此處,連帶讓劇中原住民歌舞可以繞著圓圈進行,成就許多美麗畫面。 既然舞台延伸了,還得處理突出區域的光線問題,聶光炎便在兩側加上燈架(truss)。「他這燈架可不只是單單擺在那裡,還特地用魯凱族

-

即將上場

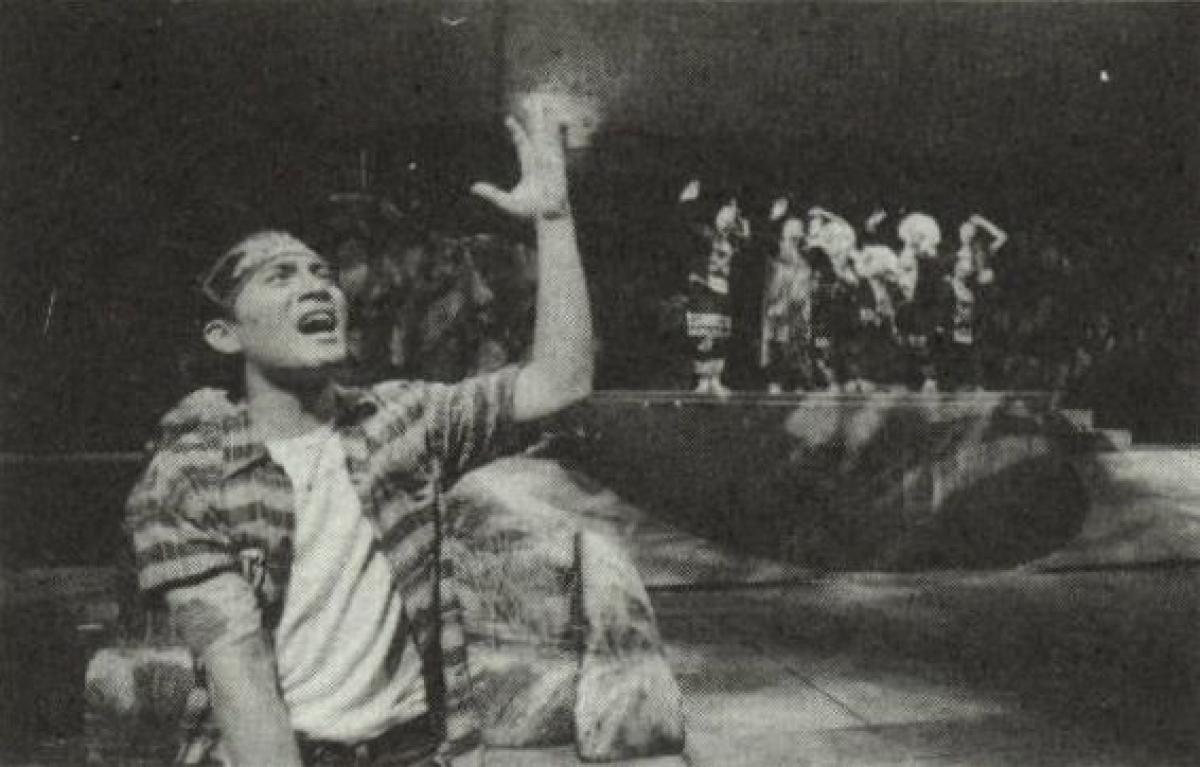

二〇〇二跨洋巡演版《看見太陽》

果陀劇場大型歌舞劇《看見太陽》,由舞台視覺大師聶光炎、導演梁志民、作曲陳國華與編舞馮念慈聯手出擊,讓觀眾在次體驗音樂劇的驚艷,這齣聯合二十多位歌舞優聲代的實力演員演出的歌舞劇,果陀劇場不僅要讓台灣觀眾重新體驗,四月也將遠赴紐約演出這齣膾炙人口的精采好戲。

-

回想與回響 Echo

《看見太陽》驚鴻一瞥後的雜感

《看見太陽》就每一支歌曲而言,不管是作詞或作曲,都能充分發揮出該有的能量。然而,以作品整體的連貫性而言,卻有不足之處,這可能是這出歌舞劇較需努力的地方。劇場製作是一種合作發展的過程(collaborating process),要靠創作團隊其他成員的提醒、腦力激盪或是專業上的貢獻一齊配合,才能完成衆多細節的規畫。

-

台前幕後

虛擬神話的浪漫序曲

縱使太陽神話是虛擬的,梁志民架構起簡明的故事動線,希望藉由豐富多變的歌曲和舞蹈,營造出浪漫抒情的基調。因為,劇場不必是現實生活的寫實版本,可以有觀照,但是,應該存在一段適當的美學距離。