NSO

-

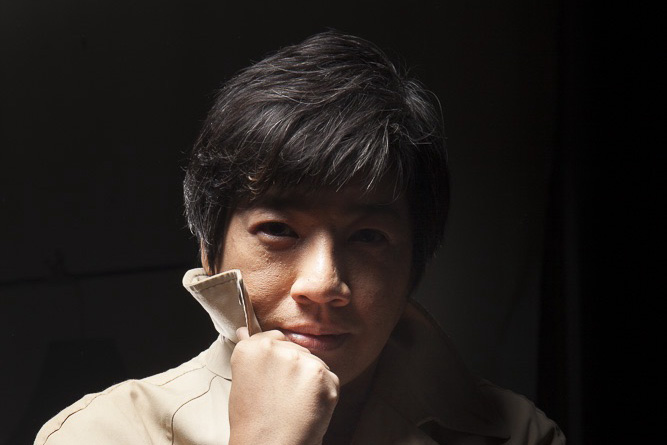

特別企畫 Feature 作曲家 李元貞

特別企畫 Feature 作曲家 李元貞用音樂生成圖像、牽動記憶、打開世界

李元貞的私房推薦: ★ KSO的無界搖擺★ 鼕製鼓師的聲音家書★ 魏德曼與NSO《跨樂自由的邊界》★ 先鋒之聲:從20世紀出發★ 卡特、梁仁模與TSO

-

特別企畫 Feature 資深音樂工作者 林伯杰

特別企畫 Feature 資深音樂工作者 林伯杰強敵環伺,更要聽見台灣樂團的聲音

林伯杰的私房推薦: ★ 華格納《女武神》★ NTSO 80週年團慶音樂會系列水藍,陳毓襄與國臺交★ 候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO★ 從巴黎到好萊塢亞歷山大.戴斯培與TSO★ KSO的無界搖擺

-

特別企畫 Feature 資深樂評人 林采韻

特別企畫 Feature 資深樂評人 林采韻挑戰「大禮包」製作極限,聆聽台灣破格新聲

林采韻的私房推薦: ★ 殷巴爾、白建宇與TSO★ NTSO 水藍與國臺交威爾第《安魂曲》★ 臺灣風情畫2026 TCO 歐洲巡演行前音樂會★ 華格納《女武神》★ 鼕製鼓師的聲音家書

-

特別企畫 Feature 古典樂網站「MUZIK AIR」副總編輯 連士堯

特別企畫 Feature 古典樂網站「MUZIK AIR」副總編輯 連士堯跨界較勁、樂壇交響,聽見音樂的多重風景

連士堯的私房推薦: ★ KSO的無界搖擺★ 殷巴爾、秦立巍與TSO★ 候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO★ 水藍,沃格勒與國臺交★ 《幾何幻夢雙鋼琴之夜》尤森兄弟與NSO

-

特別企畫 Feature 夜鶯基金會講師 張皓閔

特別企畫 Feature 夜鶯基金會講師 張皓閔從馬勒到蕭斯塔可維奇,黃金組合的必聽現場

張皓閔的私房推薦:★ 樂響啟示錄★ 殷巴爾、白建宇與TSO★ 呂紹嘉、維多利亞.穆洛娃與NSO★ 琴抒★ 殷巴爾、李映衡與TSO

-

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:東京終點站

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:東京終點站東京歌劇城迎來巡演終章 歐洲經典與台灣原創展現文化實力

2025年6月4日晚間,國家交響樂團(NSO)於東京歌劇城音樂廳舉行日本巡演「來自臺灣」的最終場,為橫跨熊本、大阪與東京的5日行程劃下完美句點。音樂總監準.馬寇爾(Jun Mrkl)擔綱指揮,曲目涵蓋台灣原創作品與歐洲經典,充分展現台灣音樂實力與文化厚度。 台灣原創與歐洲經典並陳 展現音樂實力與文化厚度 音樂會上半場回到日巡前兩場由台灣作曲家蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》作為開場,向觀眾呈現源自台灣這片土地的濃厚音樂情感。隨後布魯赫的E小調雙重協奏曲原訂由小提琴家黃俊文及中提琴家今井信子擔任,但後者在日巡前因健康因素臨時取消上場,NSO隨即在極短時間內隨即安排邀請德國中提琴家維特.赫譚斯坦(Veit Hertenstein)接替登台。赫譚斯坦是一位活躍於國際音樂界的德國中提琴家,1985年出生於德國奧格斯堡(Augsburg)。他以精湛的技巧、深沉的音色和細膩的音樂詮釋著稱,活躍於獨奏、室內樂和教學領域,現在所使用的義大利名琴是製造師阿瑪蒂在1616年製造的中提琴。2015年起接續今井信子擔任德國德特莫爾德音樂學院(Musikhochschule Detmold)的中提琴教授,並自2016年起5年間起擔任英國曼徹斯特皇家北方音樂學院(Royal Northern College of Music)的客座教授。兩年前加入國際上知名的德國「舒曼四重奏」(Schumann Quartet)的美國經紀公司,恰巧在2年前也簽進了黃俊文在美國多年的經紀公司AMG。 雖然臨危授命,卻已與黃俊文是多年舊識。黃俊文回憶:「跟他認識,是兩人同時在2011

-

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:東京第三站

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:東京第三站首度登上東京三得利音樂廳 揮灑三世代台灣作曲家璀璨樂章

2025年6月2日晚間,國家交響樂團(NSO)首度登上日本最具指標性、享譽國際的東京三得利音樂廳(Suntory Hall),以一場充滿「台灣味」的音樂會向日本觀眾展現台灣文化的深度與多元。這場曲目橫跨古典與當代、貫穿多元文化記憶的音樂會,不但呈現出台灣在地記憶與國際語彙交織的聲響風貌,更是一次以音樂為橋梁,深情傳遞台灣故事與價值的文化之旅。 本場音樂會隱含著許多的「第一次」:NSO首次登上三得利音樂廳、作曲家陳可嘉合唱新作《家的呼喚》首演,以及金希文第五號交響曲向李登輝總統致敬第三、四樂章首次於日本公開演出。從貝多芬《D大調小提琴協奏曲》到當代台灣原創作品,加上安可曲演出前輩作曲家蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》,3個世代作曲家的作品並列舞台,象徵著台灣音樂文化的延續與傳承。 名人齊聚 見證台灣音樂力量 音樂會吸引眾多日本政界、藝術界、文化界人士,且包括超過10位的日本國會議員及多國駐日大使館代表雲集,充分體現NSO的國際影響力與音樂的跨界魅力。特別的是前首相安倍晉三夫人安倍昭惠及前總統李登輝的女兒李安妮也雙雙出席。 節目由貝多芬《D大調小提琴協奏曲》揭開序幕。擔任獨奏的是旅美小提琴家黃俊文,他的演奏展現極高的音樂素養與細膩詮釋,以清澈圓潤的音色,精準掌握旋律線條的流動與層次轉折,讓這首經典作品在溫暖與張力之間取得絕妙平衡。黃俊文透露,這首曲子看似龐大,實則蘊含室內樂般的對話與精緻感,而追求最貼近作曲家意圖的詮釋後,精湛演出深獲現場樂迷與專業觀眾一致讚賞。 他分享,這首貝多芬《D大調小提琴

-

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:大阪第二站

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:大阪第二站溫柔與力量的交會 大阪交響音樂廳中的動人樂音

2025年6月1日,國家交響樂團(NSO)的日本巡演第二站來到大阪,於著名的大阪交響音樂廳(The Symphony Hall)獻上精采演出。延續首場曲目,由音樂總監準.馬寇爾(Jun Mrkl)指揮,攜手小提琴家黃俊文與日本知名女高音森麻季,以豐富深刻的曲目與精湛演出,讓大阪觀眾深受感動。

-

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:熊本首站

話題追蹤 Follow-ups 國家交響樂團(NSO)日本巡演:熊本首站「來自臺灣」奏出跨海樂章 展現台日新世紀連結

2025年5月31日下午,熊本縣立劇場音樂廳迎來了一場極具歷史意義的盛會國家交響樂團(NSO)日本巡演首站音樂會「來自臺灣」。在台積電於熊本落腳、掀起台日經濟合作新篇章的當下,這場音樂會不僅是文化的展演,更象徵著台灣軟實力與產業實力雙雙進駐九州重鎮。 作為九州歷史文化與現代科技交匯地帶的熊本縣,隨著台積電(TSMC)熊本廠的設立與運轉,已成為台日關係的焦點城市之一。台積電的進駐不僅帶動當地經濟與就業,更促進人文交流與台灣社群在地扎根,台積電文教基金會執行長許峻郎舉例:「如贊助當地籃球隊及地震後毀損的古蹟修復等等。」NSO選擇熊本作為本次日本巡演首站,在這樣的時空背景下,具有象徵性與橋梁性意義,傳遞出台灣不僅輸出技術也輸出文化,將「來自福爾摩沙」的音樂帶進當地人民的生活。 在正式演出之前(5月29日),由台積電文教基金會支持的黃俊文小提琴大師班率先登場,臺南市市長黃偉哲也特別蒞臨現場,為同樣出身台南的小提琴家黃俊文加油打氣。大師班的幾位學生在黃俊文因材施教的指導下獲得相當的收穫,更有接受指導的學生當場表示願意來台受教於黃俊文。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature賴俊諺:為自己、也為後輩尋找舞台

現任國家交響樂團(NSO)單簧管副首席的賴俊諺,高中畢業即負笈法國、瑞士,2019年畢業於法國國立里昂高等音樂院。在學期間積極參與樂團考試以及國際賽事,累積曲目與經驗,並且在期間熟識同儕、指揮及作為評審的演奏家,於密集自我訓練之下提升能力。2021及2024年奪得國際大賽之後並無單飛,反而持續留在樂團工作。由於感佩前輩的提攜,於是嘗試承接傳統,為延續良性的循環而舉辦單簧管藝術節。在台灣資訊匱缺之下,藝術節的規劃不僅提供演出、大師班,更舉辦座談提供參與國際比賽、出國留學、職能跳板等建議,團結及活絡單簧管同好。賴俊諺曾說他喜歡不同形式的演出,不管是獨奏、室內樂、交響樂團,甚至連比賽也是如此看待。在替自己尋找舞台之時,也替後輩尋找舞台,堪為2024年出色的年度人物。

-

音樂 國家青年交響樂團第4屆啟動!

音樂 國家青年交響樂團第4屆啟動!1月下旬展開巡演 林懷民推動下前進嘉義新港

由國家交響樂團(NSO)於2023年成立的國家青年交響樂團(NSYO),旨在培養台灣年輕音樂人才並幫助他們走向國際舞台。由音樂總監準.馬寇爾(Jun Mrkl)擔任指導,NSYO每年在寒、暑假期間舉辦訓練營,邀請國內外知名音樂家進行技術訓練與藝術啟發。 繼今年8月的新加坡、泰國巡演後,NSYO 將2025年1月啟動第4屆寒訓,並委託NSO榮譽指揮呂紹嘉擔任指揮,展開一系列巡演。演出地點包括台北國家音樂廳、國立東華大學藝術學院音樂廳、苗北藝文中心演藝廳等,特別的是,在雲門舞集創辦人林懷民的推動下,1月25日的演出將於嘉義新港藝術高中舉行。 林懷民回憶1995年帶著雲門舞集到柏林演出《流浪者之歌》,與在喜歌劇院擔任音樂總監的呂紹嘉第一次見面。在演出後,兩人坐在路邊講話。他記得對呂紹嘉說:「有一天你完成這邊的工作,有機會一定要回來!」欣見呂紹嘉後來回台擔任NSO音樂總監10年,提高了樂團及觀眾素質。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus國家青年交響樂團國際首航!

2023年起,由國家交響樂團(NSO)主導成軍的國家青年交響樂團(NSYO),在短短時間的集訓及演出後,已獲得極高的評價。歷經去年兩度的辦理,今年暑假已經來到第3屆。為了拓展青年樂團名聲與眼界,NSYO由NSO音樂總監準・馬寇爾親自率領,以「夢響・巡禮」之名,在台灣進行巡迴演出後,更跨出國門,於新加坡及泰國展開演出,分別呈現室內樂與經典管絃樂作品。 在跨國巡演的過程中,NSYO所展現的不只是一個國家的音樂發展與培育現況,更是表現了各國人民對於藝術的重視程度和對音樂的熱愛。在這個專題中,讓我們隨著NSYO的腳步,前往新加坡和泰國,親身見證他們的成長和表現,並展望他們未來的發展與期待。

-

焦點專題 Focus NSYO新加坡、泰國巡演全紀錄

焦點專題 Focus NSYO新加坡、泰國巡演全紀錄從青年軍到國家隊! NSO以職業樂團規模,培養年輕音樂家

樂團的排練與演出,所創造的不僅僅是技術上的訓練和團隊合作的學習,更能夠讓志同道合的青年學子們因為有音樂相伴成長而拉近彼此距離。為此,NSO音樂總監馬寇爾自2022年1月上任後,便積極結合在國際間參與青年音樂活動的經驗,將各國樂團培訓青年音樂家的方式帶進台灣,在各方的協助下於隔年創立NSYO,於每年寒暑假期間招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程,同時也邀請國際知名音樂家同台巡演。 NSYO成員經過嚴格甄選,有90%皆為台灣學子,另外10%亦有獎學金及特定捐助保留給外籍學生,從第一年便有來自新加坡、日本的年輕音樂家參與,今年再加入泰國、美國的成員。因此這次的國際巡演,除了有在地青年演奏家向國際樂壇展現外,也建立與世界的連結。

-

焦點專題 Focus NSYO新加坡、泰國巡演全紀錄╱導師現身

焦點專題 Focus NSYO新加坡、泰國巡演全紀錄╱導師現身NSO首席手把手,傳授畢生經驗

一般來說,學樂器的過程大多是獨自練習,因此對於獨奏的表演多半沒有太大阻礙,只要將自己的樂曲練好即可上台。然而加入管絃樂團卻是截然不同的,與同儕一起演奏的速度是否一致?能不能讓自己的聲音和諧地融入群體?能不能適應不同樂器的聲響並與之連結?會不會看指揮的手勢?甚至上下台的儀態、敬禮、喝采等等都是嶄新的體驗。 為此,樂團在NSYO培訓前期派出各聲部首席協助,先由他們擔任分部老師指導學員,幫他們準備妥善後再交給音樂總監馬寇爾排練。在這過程中,老師們傾囊相授,將多年來在樂團工作所獲得的寶貴經驗,手把手地傳給下個世代。尤其國外巡演由代理首席鄧皓敦、長笛首席安德石及單簧管首席朱玫玲在台下盡責地照料,如同教練一般,成為他們堅實的後盾。 「在樂團裡面演奏不是自己一個人的事,而是所有人的事!」朱玫玲觀察,每個學員都有不一樣的個性,有的活潑、有的嚴謹,因此一開始合奏一定會有落差。常有人堅持照著樂譜演奏,覺得自己才是對的!但她強調:「沒有人是對的,要合在一起才是對的!」學生們練樂器時,所見的大多是樂譜上的音符、速度,但他們常忘記方向感、音樂性與大小聲等。好比一個人的弱音跟10個人一起的弱音是不一樣的,所以要跟別人相互調配,這樣才會有好的聲響出現。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus2024/2025樂季最前線:國內篇

2024/25年台灣各大交響樂團的節目規劃引人入勝、令人目不暇給,而國樂團也不甘示弱,精心挑選了富有傳統韻味和創新精神的曲目,展示國樂的獨特魅力。這些節目涵蓋了從古典到現代的多樣風格,無論是對音樂有深厚興趣的愛好者,還是希望探索新聲音的聽眾,都能在這些演出中找到屬於自己的感動。當然,每位愛樂者心中都有圈選的名單。今年,本刊也特別邀請了幾位專家及愛樂者,共同推薦他們最喜愛的演出。 比對專家與自己的名單,您會發現既有共同喜好的經典之選,也可能有意外的發現。這是一個探索新音樂和擴展音樂視野的好機會。讓我們一起期待這些音樂盛宴,並在其中找到屬於自己的感動。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus小提琴家蘇顯達的新樂季必賞清單

新樂季場次我選:NSO 向李登輝總統致敬:準.馬寇爾、蘇顯達與NSONSO 準.馬寇爾、諏訪內晶子與NSOTSO 浦契尼《波希米亞人》NSO黃俊文與好朋友們「巴洛克奇想」NTSO 水藍、秦立巍與國臺交

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus音樂工作者呂岱衛的新樂季必賞清單

新樂季場次我選:NSO《法斯塔夫》、《漂泊的荷蘭人》NTSO 2024/25開季音樂會II水藍,彼得洛達爾與國臺交NTSO 霍內克與國臺交TSO 浦契尼《波西米亞人》TSO 殷巴爾、葛努仙涅與TSO,殷巴爾、葛魯茲曼與TSO

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus金革唱片音樂總監林伯杰的新樂季必賞清單

新樂季場次我選:TSO 浦契尼《波希米亞人》NSO 華格納《漂泊的荷蘭人》NSO 魏德曼&勛菲爾丁格 玻璃琴TSO 殷巴爾&葛魯茲曼TCO 「青春戀歌」

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus台大外文系專任副教授王寶祥的新樂季必賞清單

新樂季場次我選:TSO 浦契尼《波希米亞人》NSO 妮諾・馬凱姿NSO「未盡之境」TSO 殷巴爾、葛魯茲曼與TSONTSO 水藍,秦立巍與國臺交

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus音樂工作者吳毓庭的新樂季必賞清單

新樂季場次我選:TSO 殷巴爾、白建宇與TSOTSO 林圖、三浦文彰與TSONTSO 霍內克與國臺交NSO 準.馬寇爾、尚.伊夫.提鮑德與 NSONCO 《甘露水》