叶炫伽

-

艺号人物 People 澳洲瑟卡马戏团艺术总监(上)

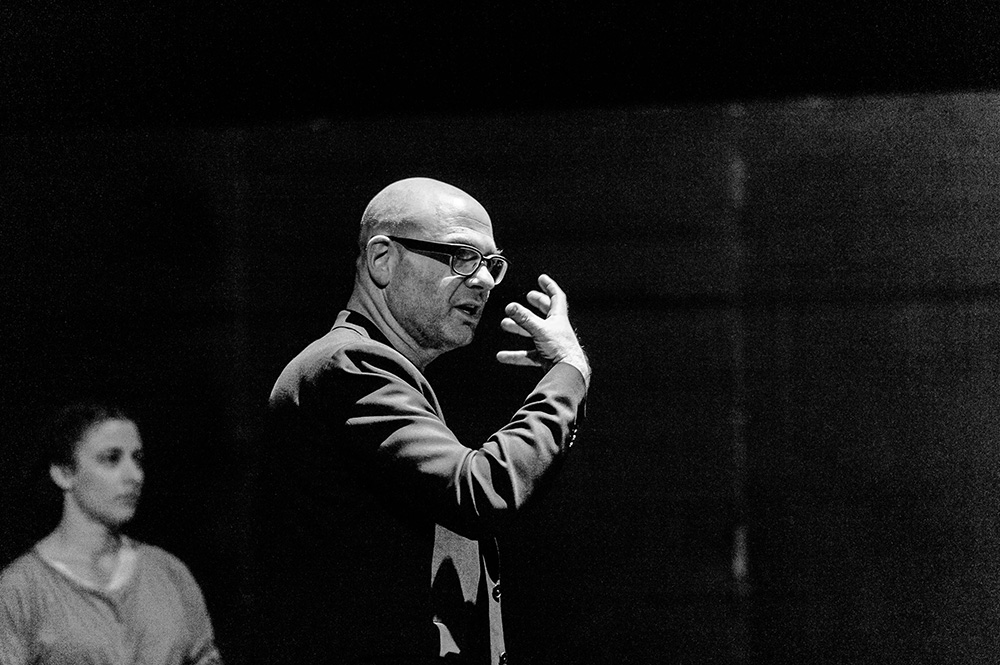

艺号人物 People 澳洲瑟卡马戏团艺术总监(上)雅伦.莱弗许兹 从局外人到专业马戏之路

接受视讯采访的这一天,雅伦.莱弗许兹(Yaron Lifschitz)正处在两场排练的空档。镜头里的他一边吃著简单的午餐,一边侃侃而谈,显得忙碌却丝毫没有疲态;语速敏捷、思绪清晰,在长年创作与营运压力下,仍充满感染力与能量。毕竟,他所领导的「瑟卡」(Circa),是一个拥有近 70 名艺术家与工作人员、足迹遍布全球的当代马戏团队。 瑟卡诞生于 1980 年代的澳洲布里斯本,它的前身「摇滚马戏团」(Rock n Roll Circus),是一个标榜「不守规矩、略带叛逆」的小型团队。1999 年,刚从澳洲国家戏剧学院(NIDA)毕业的莱弗许兹以门外汉之姿加入团队,并在 2004 年推出3人作品《空.间》(The Space Between),逐步改写团队的发展方向,也奠定了今日瑟卡 的创作轨迹。 在莱弗许兹的带领下,瑟卡展现了一种跨越马戏、舞蹈、剧场与音乐的身体美学:编舞式的铺排、极简的视觉、强烈的当下性与体能真实。此外,更持续跨界合作,拓宽马戏的边界,例如《Opus》(2013)让4位弦乐手在杂技演员之间移动演奏萧斯塔可维奇的乐曲,《回归》(The Return,2015)重新诠释了蒙台威尔第(Claudio Monteverdi)歌剧,回应当代难民议题。 将在台湾上演的《Humans 2.0》延续 2017年《Humans》的提问:「作为人类,我们究竟能承受多少?我们能背负多少重量?我们能信任谁来支撑我们的负荷?」特别在疫情后,「接触」(touch)变得伦理化、政治化的世界,莱弗许兹重新审视人类的脆弱、秩序、混乱与连结。11位马戏演员在3幕结构中,交织身体与情感,以彼此的重量述说信任,以危险的边缘探问自由,以节奏与呼吸塑造人类最原始的互动。

-

艺号人物 People 澳洲瑟卡马戏团艺术总监(下)

艺号人物 People 澳洲瑟卡马戏团艺术总监(下)雅伦.莱弗许兹 动作、音乐、舞蹈、叙事与马戏

Q:身为导演,你的作品横跨不同领域。是什么驱动你持续创作?在每一部作品中,你始终关注的核心议题是什么? A:我创作,一部分因为我热爱它;另一部分因为我不安全感重,我想确保我们有作品可以做。而且我永远对自己的作品不满意,所以想做更多、更好的作品。 我们也有很多人要养活,所以我们不能只靠现有作品,市场对新的东西永远有需求,而我们也想回应。 我觉得大部分的创作反应都来自「质疑」,或一点「不满」。我常觉得:「上一个作品很好,但我们可能没有找到足够的美,那下一个作品要不要更美?」像《Humans》比较温暖、慷慨,我就想:「那我们做一个更犀利、要求更高的作品吧。」于是做了《Wolf》。现在我又觉得我需要更多美,但不能俗气那要怎么找到?于是这推动我做下一个作品。 基本上每个作品都在问问题,而下一个作品试图回答它。 Q:瑟卡的演出常以编舞逻辑思考马戏,但你并无舞蹈或编舞背景,如何引导表演者将动作转化为语言? A:这是一种合作。我觉得知道自己「不擅长什么」很重要,但现在我做这行很久了,也对动作如何组合、哪里可能有机会产生新的东西有一定感觉。 我看世界的方式和其他人不同。在芭蕾或舞蹈里,有某些固定步伐、固定节奏,那不是我的节奏,也不是我的路径。因此我反而学会拥抱它,那可能也是我能提供的东西。 有时候,接受自己「就是不擅长某件事」,会是一个不错的开始。

-

戏剧 创造焦点与YUCK Circus串联台澳马戏女力

《Bed Trip》从失眠出发,打造「当羊跨越过栅栏之后」的世界

一群画著两撇胡子的女生,在舞台上态度张狂、喜感爆裂,做起高难度技巧像个阳刚硬汉;刻意模仿典型白人直男的姿态,甚至以夸张的角度秀出裤裆的「份量」,引起台下观众的狂笑。 「创造焦点马戏团」(下简称创造焦点)导演梅芷菱难忘第一次在社群媒体上看到YUCK Circus演出片段时的激动,她惊呼:「原来女子马戏还可以长成这样!」 我们一样,却又不完全一样 同样是女性、同样面对性别与身体,来自西澳的全女马戏团 YUCK风格轻松、粗鄙、带著恶趣味,谈议题的同时毫不牺牲幽默与快感,与台湾女子马戏挖掘创伤与痛感的路径,形成强烈对比。 2023年,创造焦点在爱丁堡艺穗节亲眼目睹YUCK的演出,梅芷菱形容全团像迷妹一样兴奋:「因为终于发现有人在做跟我们一样的事,但又不完全一样。」 导演乔治亚.德瓜拉(Georgia DEGUARA)也注意到这群台湾观众:「我们看到一群女生一直来看,只觉得:哦,她们看起来很 punk、很酷。」 两团一见如故,合作的想法就此落下,直到卫武营马戏平台的牵线,才真正萌芽。那个「一样却又不完全一样」的差距,形成跨国共创《Bed Trip》的奇妙张力。

-

戏剧

戏剧艺术生产机制下的权力思辨

在剧场,劳动是隐形的。 当观众坐定、灯光亮起,眼前呈现的是一场精美的舞台成品。但在幕后,是一群黑衣人默默支撑这个系统运转,从卸车、搬运、装台、换景到拆台、撤场,这些隐身黑暗的劳动身体,共同构成艺术生产机制。 法国马戏导演克莱蒙.达赞(Clment Dazin)的《劳动狂想》,选择从这道缝隙切入,将后台推到前台,把卫武营国际艺术文化中心的卸货口变成舞台,让观众直视艺术场域本身就是一个劳动现场。 反思劳动的起点 达赞的创作取径,与他早年的职场经验紧密相关。在成为马戏导演之前,他曾在客服与欧洲直升机公司(Eurocopter)任职,同时撰写一篇关于「职场关系中的心理情感维度」的硕士论文。 「那时我访谈了公司很多同事,发现制度如何渗入身体。你会看到肩膀下垂、呼吸变浅、背部弯曲那是压力留下的形状。」他回忆说。 在他看来,现代企业的体制往往以「开发潜能」之名,实则削弱了个体的力量。这种对身体与意志的驯化,也延伸成他后来对舞台劳动的反思。

-

特别企画(二) Feature

当代艺术 迂回进击

趁著四月初泰国朱拉隆功大学戏剧系系主任Pawit Mahasarinand来台演讲的机会,本刊专访泰国第一学府的表演艺术专家,听他分享泰国表演艺术时况,从现代与传统的紧张关系,到当前敏感的政治局势对艺术的影响,无所不包,实为想要了解泰国表演艺术的最佳参考。

-

特别企画 Feature

迈向专业与精进之路

在新加坡,主流舞蹈不只包括芭蕾及当代舞蹈,也包含了新加坡社会主要的三种族裔的民族舞蹈。本文介绍了过去这几年经历了转折点的舞团,如时代舞蹈剧场、新典现代舞蹈团、新加坡华族舞蹈剧场、约翰.宓德舞团和曾受邀来台于「关渡艺术节」表演的舞人舞团。这些舞团从非专业,或半专业转型至专业舞团,在推动新加坡当代舞蹈艺术的路上,持续前进与精进。

-

常客推荐 本月我想看

常客推荐 本月我想看日本青年团《蜕变—人形机器人版》

半调子文青多少读过一些卡夫卡,看过几部路易.马卢或奇士劳斯基。半调子文青式的懵懂,既是关于混沌年代的无知想像,也是对解乌托邦的过于天真的臆测。忽然女神伊莲.雅各即将翩然抵台,化身葛雷戈之母,是老了一点儿的Weronika/Veronique,空灵染上风尘的Valentine。而文青女神究竟不朽,更何况是跟安哲罗普洛斯,跟奇士劳斯基,跟路易.马卢,跟文.温德斯有染的伊莲。 于是此时不待,半调子文青幻想蜗身水源剧场牛奶色的椅子上,膜拜女神降临,大口呼吸曾经的名导的气味,并驽钝地分析:葛雷戈之为机器人,平田织佐漏失了什么,切割了什么,又完成了什么。

-

特别企画 Feature

双语争锋 华美傲世

所谓的「比利时文学」,应该说是法语与荷兰语(法兰德斯)两种文化构筑出来的,各自拥有丰厚的底蕴与优秀的作家。如以法语写作的梅特林克、罗登巴哈、李维史陀、尤瑟纳、乔治.西莫农等,在法语文坛亦备受尊崇。而坚持以法兰德斯语写作的雨果.克劳斯,被认为是当代欧洲最重要的作家之一。

-

特别企画 Feature 独家专访尼德剧团导演

杨.洛华兹:剧场是创作者与观众进行能量交流的场域

享誉欧陆的剧场导演杨.洛华兹,将在十月带著尼德剧团的知名作品《伊莎蓓拉的房间》首度造访台湾,为台湾观众呈现一场观照人类历史的表演视觉飨宴!本刊编辑趁七月时采访2013亚维侬艺术节之便,专访了亦在亚维侬演出新作《七十六号市集》的杨.洛华兹,请他一谈对艺术与剧场创作的种种思考。

-

纸上读剧 Playwright & Reader 《醉后说爱我》剧作家

纸上读剧 Playwright & Reader 《醉后说爱我》剧作家卡瑞.邱琪儿 以笔为剑的剧场女侠

广泛的关怀、深厚的学识、锐利的角度及令人难以捉摸的神秘创作技巧,使得邱琪儿成为当代最令人心服的女性剧作家。在三十年多后的今天,她的剧本仍在各地前卫剧场频繁上演,也再度看到纽约百老汇精心重演《顶尖女孩》,佳评如潮,一票难求,才会发现,邱琪儿可能不仅是当代最令人心服的女性剧作家,应该是有史以来最好的剧作家。

-

特别企画 Feature

达辛妮亚.朗法德:只要能引发笑点,就可以讨论议题

出生于纽约,达辛妮亚.朗法德(Dulcinea Langfelder)曾受教于舞蹈大师保罗.山纳萨度(Paul Sanasardo)、欧丁剧场导演尤金诺.芭芭(Eugenio Barba)、知名日本演员笈田胜弘(Yoshi Oida,彼得.布鲁克的长年工作伙伴),以及默剧大师艾田.德库(tienne Decroux)。她自学连环图画,以了解动画制作的基础,而巴黎街头就是她歌唱学校。