在剧场,劳动是隐形的。

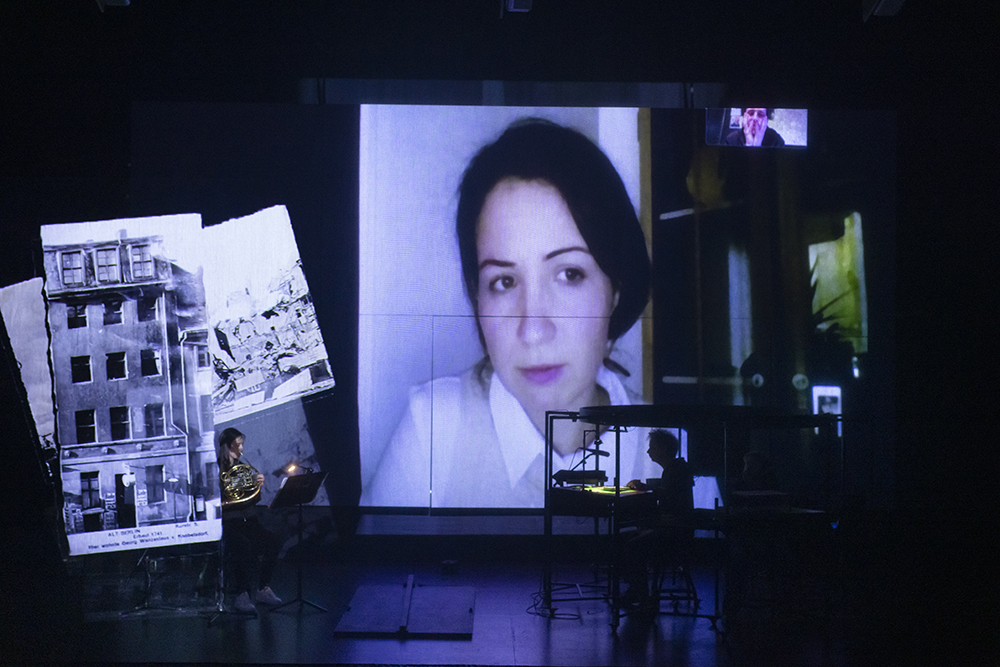

当观众坐定、灯光亮起,眼前呈现的是一场精美的舞台成品。但在幕后,是一群黑衣人默默支撑这个系统运转,从卸车、搬运、装台、换景到拆台、撤场,这些隐身黑暗的劳动身体,共同构成艺术生产机制。

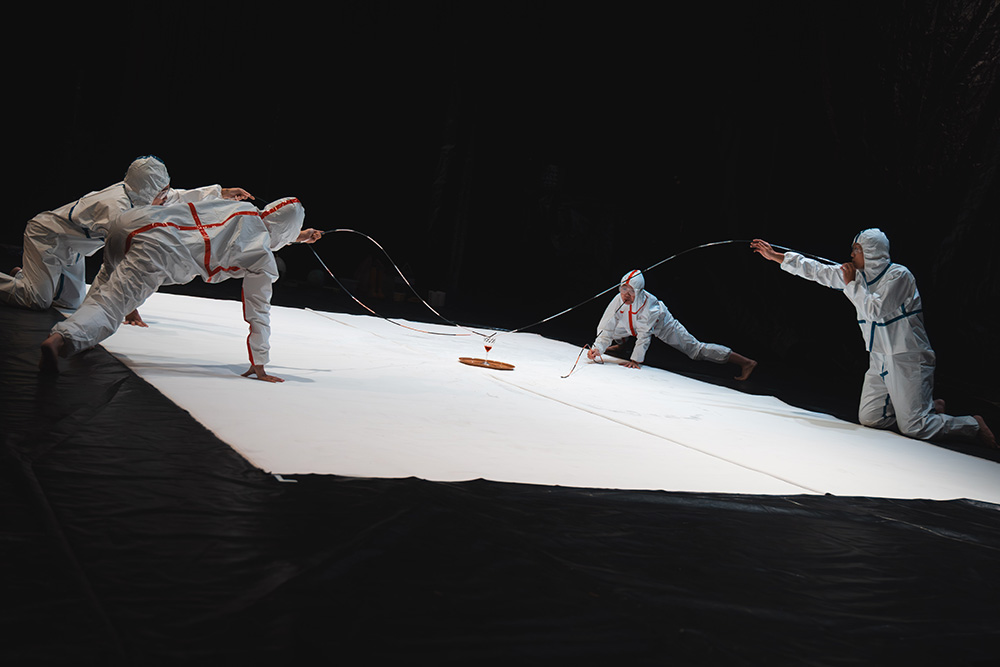

法国马戏导演克莱蒙.达赞(Clément Dazin)的《劳动狂想》,选择从这道缝隙切入,将后台推到前台,把卫武营国际艺术文化中心的卸货口变成舞台,让观众直视艺术场域本身就是一个劳动现场。

反思劳动的起点

达赞的创作取径,与他早年的职场经验紧密相关。在成为马戏导演之前,他曾在客服与欧洲直升机公司(Eurocopter)任职,同时撰写一篇关于「职场关系中的心理情感维度」的硕士论文。

「那时我访谈了公司很多同事,发现制度如何渗入身体。你会看到肩膀下垂、呼吸变浅、背部弯曲——那是压力留下的形状。」他回忆说。

在他看来,现代企业的体制往往以「开发潜能」之名,实则削弱了个体的力量。这种对身体与意志的驯化,也延伸成他后来对舞台劳动的反思。