民眾戲劇

-

話題追蹤 Follow-ups

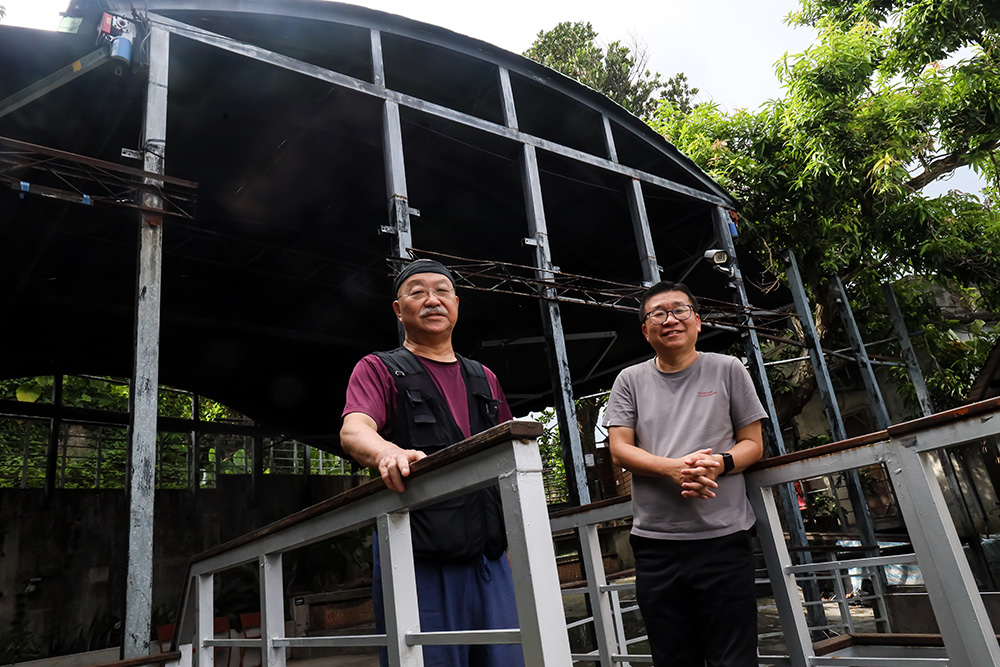

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

2025年3月,鍾喬應亞洲民眾戲劇節協會(Asian Council for Peoples Culture)創辦人莫昭如以「民眾戲劇」的號召,率差事劇團、釜山空間劇場、ART GROUP C,以及日本魔幻大提琴師坂本弘道的《告別到南方去》製作團隊,前往尼泊爾加德滿都(Kathmandu),參與亞洲民眾戲劇節協會主辦的「國際民眾戲劇節」(International People Theatre Festival,IPTF)(註1)。此行不僅重返1990年代曾與「南方」劇場夥伴並肩奮戰的歷史現場,更在現今的後冷戰時代,於互為主體的狀態中,持續探尋左翼文化相互參照與串連的可能。回首這段歷程,自「亞洲民眾戲劇:訓練者之訓練工作坊」(Asian People Theatre: Trainers Training Workshop,下稱「訓練工作坊」)在南韓首爾舉辦以來,至今恰逢35周年。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups鍾喬X郭慶亮 在邊界相遇

斷連:新加坡民眾戲劇的缺席 儘管亞洲民眾戲劇的連帶網絡自1990年代逐步擴展,新加坡的身影卻始終缺席,這一直是郭慶亮心中的一道困惑。對此,鍾喬坦言,當年曾與菲律賓亞洲民眾文化協會(Asian Council for Peoples Culture,下稱ACPC)的導演Al Santos期待邀請由郭寶崑率領的實踐話劇團參與。然而,考量新加坡政治環境的敏感性,尤其郭寶崑曾於1976年在人民行動黨的左翼清洗行動中,因《內部安全法》與一大批華語劇場工作者一同遭拘禁,這使鍾喬與ACPC選擇審慎以對,最終錯失了促成這場交流的契機。 回溯新加坡華語劇場的發展脈絡,不難看出其與政治壓迫歷史之間的糾葛。自中國五四運動以來,左翼進步思想長期影響本地劇場風氣,尤其華語戲劇作品最為鮮明。儘管新加坡作為冷戰反共陣營的一支,戲劇卻仍積極介入底層的社會運動,不僅回應時代處境、批判時局,也深化了劇場作為公共論述平台與政治動員的社會功能。然而,隨著新加坡政府對華語文化與馬克思主義思潮的打壓日趨強硬,劇場的公共性逐漸被噤聲,曾經強而有力的政治表述空間亦被大幅限縮。甚至在1994年,論壇劇場方法曾被視為危害公共秩序的藝術形式而不予補助;直到2003年,經由郭慶亮與戲劇盒的協商,才最終促使其正式「解禁」。 長期以來,新加坡的文化治理模式與其全面推動的資本主義國家發展戰略緊密相扣。英語主導的語言政策、以商業效益為核心的藝術價值體系,使得英語及市場導向的戲劇作品逐漸成為舞台主流,更體現於藝術審查制度以及對藝術社會功能的界定與收編之中。這包含新加坡為向高度發達城市看齊,於2000年頒布<a href="https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/D99EPH3LJI" target="_bla

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature在矯正機構中,戲劇何用?

差事劇團長年以「民眾戲劇」為其藝術的根基,讓創作充滿各種身體的可能性,身體是經驗的容器,這些年來他們合作過農民的、災害後的、勞動後的身體,讓個人的故事透過「此身」直接而強烈的表達出來。自2014年開始,差事劇團更看見了另一種身體的樣貌那是「逆風少年」的身體,是體內騷動不安,外在卻被重重限制過後的身體。 在台灣好基金會的持續支持下,2014到2018年間,差事劇團與新竹誠正中學合作;2018年至今,則在彰化勵志中學展開,每年都有長達半年的戲劇教育工作坊,最後,會有一場校內的正式公演。面對少年矯正學校的少年與少女,戲劇課程的目的不僅在於讓學員發現身體的多樣性,更多的責任是在這趟陪伴的過程中,以戲劇的方式思考:「是什麼原因,讓這群孩子被社會邊緣化?」對此,藝術總監鍾喬經常以「三道門」的方式思考戲劇教育如同走進誠正中學總會通過三道重重的鐵門一樣,戲劇之於這些孩子的滲透,也像得通過三道門的試煉。 第一道門:信任的心房 鍾喬至今仍記得,他與誠正中學合作的第一年夏日,走進教室裡看到的景象:大男孩們各據一方站著,鐘響過後,沒人肯坐下,有個身上刺龍刺鳳的男孩率先開口:「老師,這麼熱是要怎麼坐啊?」鍾喬按捺著,沒讓氣勢被壓過,回應:「大家要坐下來,我們才能開始一些肢體練習啊。」另一人又挑釁似地回問:「肢體練習要幹嘛啊?你是老師嗎?」鍾喬反問,你覺得我不是嗎?對方上下打量一會兒,說:「頭上綁個頭巾,看起來像是賣黑輪的。」 課程其實已經開始了,就在這一來一往的對話之間。 「這些學生長期被壓制久了,若遇上一個老師,並未以權威與他們對話,心防就會慢慢被卸下。」鍾喬說。 要知道,這些學員起先根本不關心戲劇為何物,他們心底並不存在表演的意圖,因此戲劇教育的目的不在讓這些孩子成為一群好的演員,而在使他們打開心門、走出邊界,發現自己的身體原來有不同的可能性。「他們都是體力旺盛的青少年,我們今天若在一個空間中移動練習,一不注意大家就會開始跑步、扭打。這時候一味的制止沒有用,你要理解原因,問他們為什麼要這麼做?有人說他覺得只是移動很無聊,這樣太安靜。好,我就反問,那你覺得什麼有趣?往來之間,彼此就開始建立起關係。」<

-

回想與回響 Echo

想像力的緊急避難所

想像力為什麼需要緊急避難所呢?我想這和民眾如何在劇場中撐起困頓的身體,並說出想像世界的話語關係密切,因為,民眾是在困頓的時空圍堵下,才得以透過劇場的元素,取得鬥爭的通行證。那麼,民眾戲劇如何、又為何轉化為帳篷劇的表現的呢?單純卻又帶些苦惱地,我進一步認為:民眾是在這樣的前提下,才穿越泥濘的肉身,在避難所一般的帳篷裡,找到釋放身體內部想像力的途徑。

-

現象‧現場

現象‧現場深刻處於民眾的流離失所中

我們既不想繼續複製另一種異國情調,也不想經由「民眾戲劇」的稱號,淪為以對抗帝國文化為自足的狹隘偏激論者,因此我們便在彼此之間創造了一種富批判性的交流情境。當這樣的情境,得以經由戲劇的形式,具體落實於生命往來的場域中時,我們似乎愈來愈從民眾的代言身分中脫離出來,並更深刻地身處於民眾的流離失所中。