Netflix

-

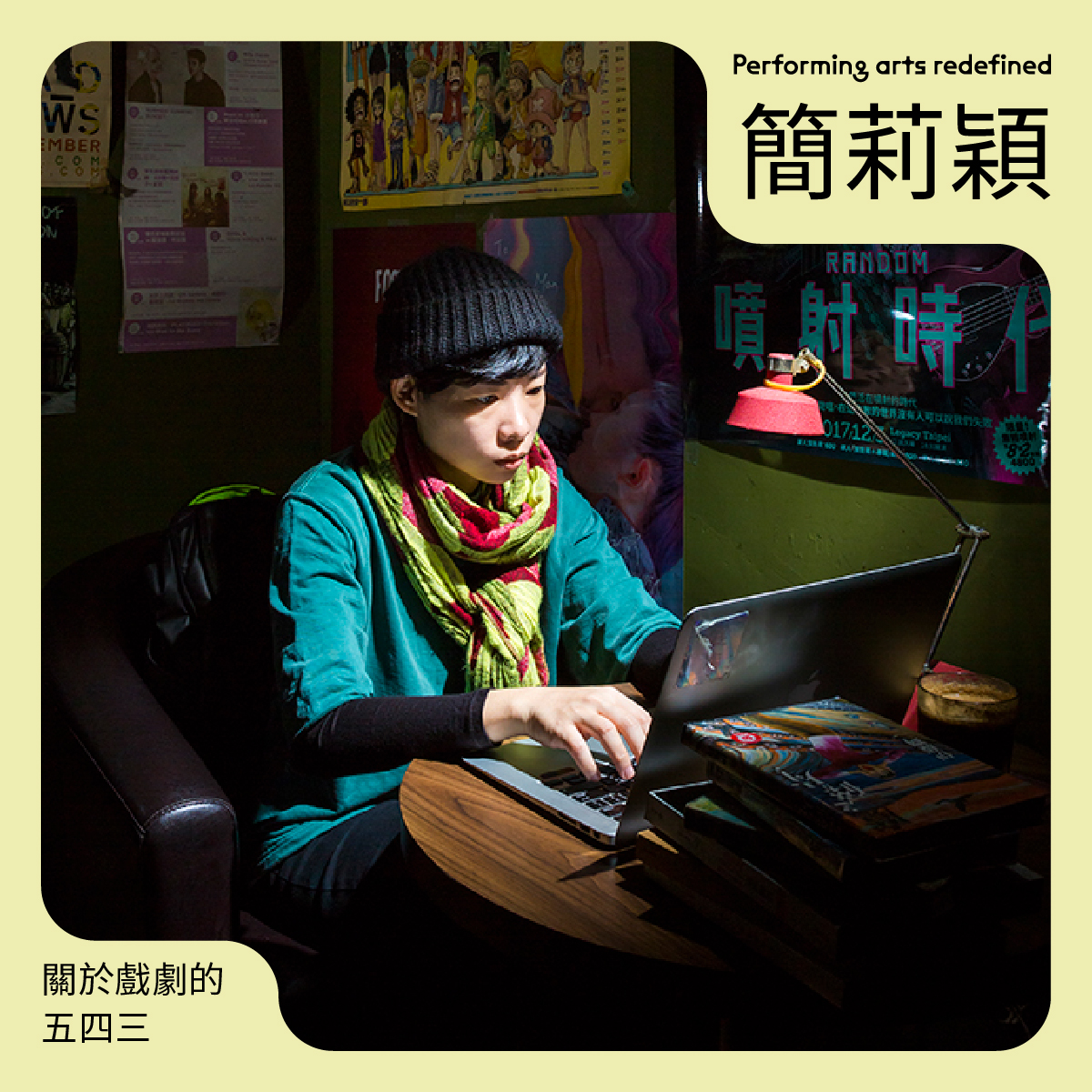

關於戲劇的五四三

關於戲劇的五四三《片廠風雲》、《日落大道》、《Sunset Blvd.》的選角

一向喜歡塞斯.羅根(Seth Rogan)的喜劇,今年終於有他的新作了,Apple TV獨家,塞斯.羅根擔任聯合編導與主演的影集《片廠風雲》(the Studio, Apple TV)節奏緊湊、諷刺連發,一鏡到底的喜劇設計機智幽默,找真實世界的好萊塢編導扮演他們自己,更是內行外行的門道熱鬧都顧到了,塞斯飾演的一間片廠的CEO(Studio Head),熱愛電影,卻同時要解決片廠存續的現實壓力,雖然經過誇大,但細節與出發點的事件真實到不行。我一個在皮克斯畫分鏡故事板(Story Board)的強者朋友,也說一切都太真實了,試片、買斷劇本、頒獎典禮、選角、串流收購等等,想起那些看過的好萊塢併購故事:迪士尼買下皮克斯買下福斯、亞馬遜收購米高梅、HBO MAX到底要叫MAX還是HBO;第一集就請出馬丁.史柯西斯,看著看著,令人寬慰,連馬丁的劇本都可以被買下不拍了,其他人還有什麼好擔心?飾演Netflix執行長的還真的就是聯合執行長泰德.薩蘭多斯(Ted Sarandos),甚至還有朗.霍華、莎莉.賽隆、《絕命毒師》布萊恩.克萊斯頓、艾倫.索金等人,觀賞時完全可以感受到塞斯那種「嘿來做這件事!一定超好玩!」的瘋狂熱情。訪談中,塞斯被問到如何說服Netflix執行長來演一個Apple TV的影集,還是一位規定「演員得獎要在頒獎致詞中感謝Netflix」的串流高層完全不用說服,泰德很快回信,表示只要能喬得出行程就參與;塞斯強調,泰德就是一個熱愛電影的人。可以協調出這麼多大咖的時間、意願,佩服塞斯的協調能力跟精采犀利的觀察,要嘲諷內容產業的人,也要先開一個所有內容從業者都會覺得有趣的玩笑,以這些人的挑剔程度,肯定艱難,但這部做到了。 在這樣描述產業、演員真實與故事映照的作品中,想起了看《日落大道》、迷《日落大道》,搜查其中各種梗概的熱情。 《日落大道》(Sunset Bouleverd,1950)是比利.懷德(Billy Wilder)編導的世紀經典,任何時刻點開比利.懷德的電影,都可以深深沉浸在他精采的故事裡,作家編劇出身的比利.懷德台詞精妙,完美運用黑色電影跟喜劇元素,角色紮實結構強大。 屍體在游泳池漂浮著開始說起自己的故事,他是Joe,一個年輕失憶的編劇,因欠債闖入昔日默片巨星、好萊塢的標誌門面

-

關於戲劇的五四三

關於戲劇的五四三串流、短影音與實體演出

根據臉書粉專「葉郎:異聞筆記」指出:「Netflix大力道投資韓劇雖然即時解除了韓國內容業者在中國政府禁韓令後的市場危機,卻帶來了新的製作成本通膨問題。出手大方的Netflix動輒給予韓國明星兩三倍的演出費用,讓本地業者只能咬牙提高製作費用,並被迫減少製作案的投資數量來因應。如今有些韓國明星的開價已飆到1集10億韓元的天文數字,而一檔韓劇的平均預算也因此突破400億韓元的水準。反應在產量上,Tving(編按:韓國的串流平台)在2022年推了13部新電視劇,而到2023年的數量攔腰減至6個。Wavve(韓國本土串流)則是從 4部新電視劇,縮水至2023年的2部新節目。」 最近大舉進軍台灣,透過補貼大撒幣一舉成為Momo 與蝦皮競爭對手的韓國電商巨人「酷澎」,正仿效著Amazon的會員機制,將可能一舉成為最大的串流服務。而國際平台進入後拉高整體製作規模、造成預算緊繃,也早已在台灣發生,市面上起碼三、四十部賣不掉的劇不掉多少是因價碼不夠好無法cover成本,以及如果不是賣給國際平台,幾乎沒有能見度。而短影音或者社群,會成為推升觀看某部電影、書籍或者劇集的推手,「芭比海默」現象,或者日本書店出現的「#Booktok」(指在TikTok上以短影音推廣閱讀引起讀者興趣成立的實體銷售區)專區就是最好的證明,如果不以「抖音一響父母白養」的角度來討論,TikTok的確可以帶起群眾參與的熱潮。幾乎可以等於說,在資訊爆炸的年代,如果沒有在社群上成為一個話題,幾乎就很難帶來相對應的報酬,而成本極為高昂的影視產業,如果沒有報酬幾乎無以為繼,至少目前為止,也只有串流的龍頭Netflix有賺錢,但它已不需要再增加那麼多內容,就已確定得到足夠多的用戶。而對於劇場的演出,會有什麼影響呢?首先,你可以在Disney+上面看到《漢彌爾頓》的正版,也可以在 N 上面看到《倒數時刻》,一部改編自《吉屋出租》(Rent)劇作╱作曲強納生.拉森(Jonathan Larson)的音樂劇電影,甚至,你可以在專注於同志影音的Gagaoolala上面看到我與前叛逆男子劇團合作的 2019年版本《新社員》,串流要打開群眾,當然就得在多元與主流中取得平衡。當然,關於二倍速觀看是否已成常態、比起追劇更在乎自己的時間成本,甚至不怕被暴雷,暴雷反而更增加觀看意願等等,已經有非常

-

關於戲劇的五四三

關於戲劇的五四三最近走路去洗頭

影集4月28日上架後幾天,剛好去動了一個不大不小中手術,後續一週都得在家中靜養。 因為我不能洗澡只能擦澡,自然也不能洗頭,我會走路去洗頭,5上旬的陽光很好,氣溫宜人,有風吹在身上,大概維持三天洗一次頭。附近的小林髮廊,白天他們冷冷清清沒啥生意,洗一次兩百五,雖然想找更便宜的,但生理上也無法走更遠,反正想說洗頭附贈按摩。平常就試圖在家裡工作,對,試圖,實際上我根本做不到,畢竟在戲上架Netflix的連假,不關心根本不可能。 剛好也是在這週,《人選之人》開始各種社群洗版,本來就會看觀眾心得回饋,開始刷各種平台的心得文,豈料迎來跟劇場截然不同的地方,真的太多太多了,串流平台可以觸及的觀眾好廣。 臉書、IG、PTT、Twitter、微博、YT,要刷完真的不可能,一方面看著各種熱評,一方面因為消炎止痛藥而一天得拉好幾次肚子,真是前所未有的體驗。 想起之前看過《麥蒂為何而跑》,討論在IG上展現完美的運動明星孩子,然後自殺了。我們有討論青少年面對網路壓力的書,但應該沒有講成名後怎麼面對網路壓力的書吧。 不過幕後的壓力永遠不及幕前。 想起之前跟一位演員朋友吃飯,收到一些很煩人的IG訊息時她會一邊點開,一邊murmur世上怎麼有這樣的人,我很訝異她會看私訊喔,她說有時候就點開,但還是會好奇想了解一下別人要跟自己說什麼。 有時候我也會蠻好奇其他人怎麼看待自己的作品,你在創作它時的那種珍貴跟私密的感覺,讓你覺得自己跟某些事物有很深的連結,特別是在劇場,你看到一些場景,一些動作,一些人跟人之間微妙的流動,你跟團隊們非常靠近,也會在演出後跟許多互相信賴品味的朋友們聊戲,持續跟夥伴們聊戲,好好把這齣戲做得好跟做得不好的部分收在心中;但影集播出時,距離拍攝完成已經過了好長一段時間,大家都各自四散去做不同案子,然後在短時間內得到大量關注,當它被評論,被摘錄金句,被做成圖卡時,你又覺得這些跟自己好像無關。 不過想想自己有時也會被網路上看到摘錄的電影金句圖卡觸動。一塊好的牛肉不管做成煎牛排還是漢堡,都是好吃的吧。 你需要有類似經驗的朋友,你需要有可以分享這些事的人,「你怎麼看待短時間內對你作品的關注?」我常常看到報導上有人問一些爆紅新生代歌手演員這些問題

-

看戲不忘電影

寧靜革命

目前Netflix的原創電影中,缺乏傳統片廠的商業大片,破億美金的製作偏少,Disney+ 擁有皮克斯、星戰、漫威系列等影片,未來絕對是Netflix的強勁對手。相較於影視的商業化程度,表演藝術演出的影像記錄,會不會是門生意?還是只是延續朝生暮死的火花,Marquee給了表演藝術一個可能的嘗試。