本刊編輯部

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus從台北出發:TSO亞洲巡演的五重樂章

暌違6年,臺北市立交響樂團(TSO)再度啟程,踏上跨越國界的音樂旅程。從日本到韓國,這趟亞洲巡演不僅是樂團藝術實力的展現,更是一場文化交流的深度對話。本專題首篇文章帶領讀者走進舞台核心,直擊巡演節目在韓國富山音樂廳舉辦的亞洲文化推展聯盟(FACP)年會的特別演出;隨後透過團長視角,探索樂團經營與對未來音圖中心的藍圖。兩位首席、法國號與小號手「兩大門神」以台上觀點分享表演現場,而富山音樂廳節目企劃部經理則從專業角度分享城市與場館的經營智慧。最終,我們將以團員的視角與足跡,串起這趟巡演中每座音樂廳的獨特風景。5篇報導,構築出一場從台北啟航、與亞洲共鳴的交響篇章。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus當代馬戲在柏林

相較於法國自1970 年代就因「新馬戲」運動而蓬勃發展,當代馬戲在柏林起步甚晚,2000年之前,幾乎是一片荒原。 直到2004年,圍牆倒塌後的自由氛圍裡誕生的變色龍劇院,才從綜藝娛樂逐步轉向當代馬戲,成為最早為這種新型態表演搭建舞台的地方。 時間快轉到10年後,柏林馬戲節在廢棄機場草坪上扎根,把看似「不合時宜」的帳篷節慶培養成固定藝文選項,並推動文化政策承認馬戲為獨立藝術門類,逐步改善了馬戲的生態環境。 這兩條路線,一個深耕於室內劇院,一個拓展於戶外場域,共同塑造了當今柏林的馬戲樣貌。從曾經的邊陲娛樂到今日的多元繁花,這20年來的發展,見證了馬戲藝術如何在裂縫中茁壯,並逐漸成為城市文化不可或缺的一環。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups與時俱進、實踐永續 創造「明日的遺產」

2025世界劇場設計展(World Stage Design,WSD 2025)於10月18日至25日在中東文化之都沙迦(Sharjah)拉開帷幕。本屆展覽不僅是4年一度的全球劇場盛事,更是一場對劇場設計語言、科技趨勢與永續責任的深度審視。 趁此機會,本刊特地訪問到2025 WSD 世界劇場設計展專案總監賈姬.喬治(Jacqui Georg)。在訪問中,她說明了本屆WSD部分獎項調整的考量,也分享了在中東氣候下推動永續實踐的挑戰與承諾,以及如何透過與 Goumbook 合作種植紅樹林,將碳排放抵銷納入全球活動規劃中。面對強大的AI數位浪潮,她表示「當前表演設計界的科技變化既是禮物,也是挑戰。」而今年WSD的主題「明日的遺產」,「正是對這種張力的回應。」

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus台北愛樂40年的文化實踐

成立40年的台北愛樂管弦樂團(TPO),以民間力量譜寫台灣交響的新高度。近年來,樂團透過國際巡演與藝術輸出,讓「台灣之聲」在世界舞台上愈發清晰。今年9月,首席弦樂四重奏攜手華洲園布袋戲團登上大阪世博舞台,連續3天上演融合台灣民謠與布袋戲的交響樂《挪吒鬧東海》,以西方古典結構交織在地故事與傳統技藝,吸引數千觀眾駐足讚嘆。演出後,樂團飛抵東京,將台灣民謠與柴科夫斯基第1號絃樂四重奏的感動延伸至海外聽眾心中。 不止於演奏,台北愛樂管弦樂團更舉辦第4屆「東亞樂派論壇」,推動跨國學術交流與原創創作,累積深厚的文化能量。本專題將從多個角度,帶領讀者走進樂團的國際舞台實踐、跨界創作理念與東亞樂派的學術探索,呈現台北愛樂如何從土地出發,將台灣音樂文化推向世界。

-

焦點專題 Focus

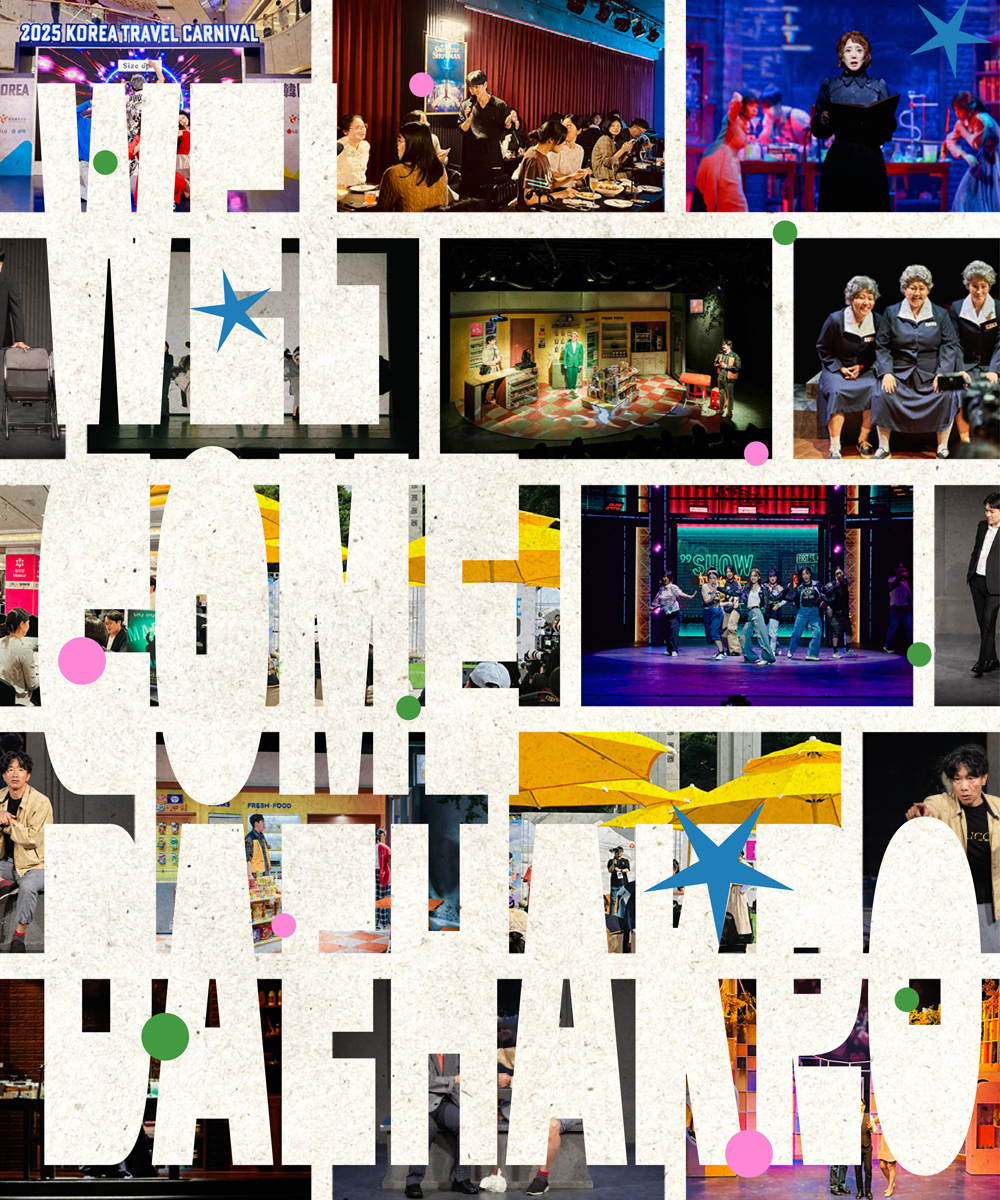

焦點專題 Focus首爾如何進化為看表演的旅遊新地標?

今(2025)年可說是韓國表演藝術大放光彩的一年,除了音樂劇《也許是美好結局》(Maybe Happy Ending)橫掃美國東尼獎,韓國表演藝術市場營收也創下新紀錄,產業規模以驚人速度進化,正逐步形塑出一個能與觀光、流行文化並行的生態系統。而首爾正是引爆這場文化浪潮的起點,不僅是繼紐約、倫敦、東京之後,全球旅人看表演的新地標,也是觀測K-content的風向站。 本系列深度報導從3個面向切入:第1篇前進2025「Welcome 大學路」藝術節現場,看韓國政府與業界如何擴大國內外市場,創造多元節點,奠基擴大觀眾群的基礎;第2篇則聚焦粉絲經濟,看韓國表演藝術製作團隊如何吸納K-pop、K-drama等「K」流量,以及其中的隱憂;最後,則聚焦在2025「Welcome 大學路」藝術節B2B市場展的參展作品,觀察韓國製作人與創作者如何超越「韓國性」的框架,從人的情感與選擇出發,講述能在全球引發共振的故事。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature2025╱2026 樂季最前線:國內篇

2025/2026 國內新樂季的節目已經展開,曲目豐富而多元,從經典鉅作到驚喜首演,值得細細規劃。今年的節目不僅有眾多焦點場次,也隱藏著許多值得發掘的驚喜。每一位樂迷都能依循自己的偏好,打造屬於自己的夢幻清單,把時間留給音樂最美的時刻。 本次企畫中,我們特別邀請到李元貞、林伯杰、林采韻、連士堯、張皓閔(依姓名筆畫順序排列)這5位音樂相關工作者,與大家分享他們眼中的國內新樂季節目亮點,讓讀者參考他們的選擇,一起探索這段音樂旅程;樂迷們也可以對照自己心中的清單,看看與推薦人所選曲目的異同,或許能從中發現新的驚喜與靈感。 編按:由於各樂團的不同屬性及規劃宣傳等考量,部分節目未能在截稿前提供推薦,部分則尚未完整公布,本刊搶先公開,讓讀者得知第一手消息。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus身體 X VR——從「不可見之感」出發的陰性敘事

在虛擬與現實的界線逐漸交融的今日,虛擬實境(Virtual Reality,VR)不僅是一種觀看的工具,更是一種觸動身體、延展感知的場域。本企畫「身體 X VR從〈不可見之感〉出發的陰性敘事」,從陰性視角出發,聚焦3組台灣藝術家的實踐,探索身體如何在 VR 中消散、重組、生成,並與情感、記憶與未知力量交織。 在疫情促使創作轉向的契機下,編舞家何曉玫以《林投姐,妳叫什麼名字?》透過女性鬼魂的凝視,將舞蹈、吟唱、米藝與 VR 融合,讓漂浮、裂解的身體在虛擬空間中得以延續,開啟觀看破口,讓潛伏於歷史陰影中的女性得以發聲。 另一方面,編舞家蘇文琪則延續10年的科學探索,從歐洲核子研究組織(CERN)走向宇宙深處,歷經《黑洞博物館+身體瀏覽器》,推出新作《暗宇之感》,深入創作的洞穴,嘗試以 VR 再現黑洞、暗物質等「不可見的存在」。在她的實踐中,科技不再是硬核的展示、不是創作的目的,而是透過陰性質地的敏感與柔韌,向不可知提問,體現不可言說的能量。 而由雙胞胎編舞家謝筱瑋、謝筱婷歷時7年醞釀的《The Awake》正邁向最後一哩路,以漸凍人的身體經驗為切口,轉化病友與家屬的幽微情緒與時間感,藉 VR 打開非線性、片段化的情感場域。觀眾不僅「觀看」作品,更被牽引著進入其中,在感受先於理解的過程裡,將自身生命經驗投射其中。 這3件作品有各自的核心關懷,卻在 VR 的延展裡相互呼應,指向身體作為感知載體的開放性,並透過敏銳凝視,觸及那些難以名狀、無法被符號化的「不可見之感」。這些創作不僅挑戰劇場與觀演的邊界,更以陰性敘事為方法,讓 VR 成為感官、情感與記憶交錯的場域。 她們共同展現的是陰性敘事的力量:不在於給出唯一的答案,而在於共感他者的生命經驗,打開更多感受與想像的可能。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature2025╱2026 樂季最前線:國際篇

2025╱26年樂季即將展開,世界主要樂團的節目策劃無不在兼顧地緣文化、藝術傳承與當代關懷之間取平衡。從亞洲日益壯大的策展自信、法國的跨域融合、德奧的重磅經典到英美的策展風格,這一季的國際音樂場景不僅延續了熟悉的傳統,更處處展現未來的企圖心。 亞洲的表現不容小覷,在穩健迎接國際音樂家之餘,也以更清晰的在地立場、文化自覺與年輕策展人聲音,回應全球藝術語境的快速演變。法國則以跨界與當代藝術語彙為導向,將音樂會轉化為文化事件,模糊舞台與生活的界線,邀請觀眾進入一場多感官的藝術對話。 德奧地區仍以深耕經典作品為本,並逐步將新聲音融入老架構中,在厚重歷史與未來視野之間找尋當代聆聽的位置。英美樂團則將策展意識推至前沿,從獨立主題到大型跨年度專案,演出不只是「演什麼」,更是「怎麼說」。在這種架構中,曲目與語境並重,樂迷的體驗被有意識地導向更深層的敘事。 國際樂季不再只是輸出與輸入的線性關係,而是一張立體交織的網絡。透過這國際樂季脈動的觀察,我們得以先行一窺全球古典音樂的節奏、語言與價值,如何在此刻被重新定義。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus酷派爵士風 經典Cool一夏

盛夏台北,熱浪一波波襲來,街道上急促的腳步與空氣裡懸浮的濕熱令人煩躁。然而就在城市的心臟地帶,兩廳院悄悄張開一道清涼的音樂縫隙,邀請我們走進另一種夏天的可能一個用節奏緩解焦躁、以旋律洗滌思緒的季節性避風港。 爵士樂的世界一向多元而包容,每一種風格都有它的聲音性格。但今年,兩廳院夏日爵士派對特別聚焦於那一抹冷靜、克制、講究結構與質地的「酷爵士」(Cool Jazz),一種不急於說話、卻總能在最不經意的時刻讓你屏息傾聽的音樂態度。它不是冰冷的距離,而是溫潤的深思;不是華麗的技巧炫技,而是優雅地說出內心。 這樣的精神貫穿今年的節目策劃:從邀請國際樂手登台演出的鋼琴家佛萊德.赫許(Fred Hersch)啟幕,到近年在爵士界掀起風格討論的爵士歌手瑟希兒.邁可羅恩.薩爾凡特(Cecile McLorin Salvant)。前者是細膩的傳奇爵士鋼琴詩人,而後者的音色不柔美卻極具穿透力。此外,還有與山林對話的高海拔音樂現場、劇場裡如同沉思小品的Cool爵士夜晚,表演場域與音樂風格交織出多重層次的夏日體驗。 其中最令人感到溫柔而堅實的連結,是多年來參與兩廳院夏日爵士音樂節、同時為台灣培養跨世代爵士小號手與編曲家的麥可.摩斯曼。他的存在就像這場音樂節的基底,不張揚,但支撐著節奏與信念。他年輕時曾與酷爵士的兩位傳奇人物 Gerry Mulligan 與 Lee Konitz 同台演出,如今則以教育者與創作者的身分,在這片土地上播下更多種子。 不只在劇場裡,今年的爵士派對也將音樂帶出戶外,透過一年一度的戶外派對設計,把爵士從各種場內解放出來,與夏日的空氣、草地與觀眾的身體一起呼吸。在那裡,爵士是一場讓人會心一笑的驚喜,也是一個屬於大眾的盛宴。 在這樣一個節慶裡,「酷」不只是姿態,而是一種對節奏與情感的真誠回應;「經典」也不只是復古,而是對美感與風格的當代表達。當旋律慢慢沁入耳中,我們彷彿聽見了那句關鍵的邀請酷派爵士風,經典Cool一夏。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus創作、育兒、生活……劇場親子溫馨日和

為人父母的劇場人,會怎麼把生活、創作、孩子活在一塊兒? 今夏親子專題系列,我們看見許多「不設限」的可能:有人把孩子帶進排練場,有人乾脆把育兒生活搬上舞台,也有人選擇什麼都不做,只是安靜地陪著孩子在情緒裡沉浮。演員孩子未必真的想當演員、舞者的孩子也可以只是純然喜歡與自己的身體冒險,但他們都在這些共創的時光中,學會怎麼認識自己、怎麼與人相遇。 在本次系列專訪中,沒有宏大的藝術宣言,更多的是一種自然的流動感:表演和育兒不一定對立,創作的靈感也不只來自孤獨與煎熬,有時正是那些「沒辦法好好排戲」的片刻,才帶來真正深刻的體會。透過劇場人的日常,我們重新看見藝術最樸實的樣子它其實就藏在哄睡、玩耍、一起看戲的日子裡,藏在一次又一次,願意靠近彼此、理解彼此的擁抱裡。 藉此機會,我們也邀請4組受訪者推薦今夏期待親子一起共享的劇場演出,讀者或許也能在劇場裡遇見他們 (本文出自OPENTIX兩廳院文化生活)

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus移動、連結、共構──給未來劇場的備忘錄

在COVID-19重塑全球節奏之後,劇場資源緊縮、巡演模式改變、資源與觀眾結構重組,一波又一波的劇烈轉變,使劇場工作者不得不重新思考「連結」的本質:我們為何需要合作?又該如何與他者、社群、世界建立關係? 我們從「移動、連結、共構」出發,記錄表演藝術機構、藝術節與藝術家、製作團隊在跨國的製作生態中的實踐策略。借2025 Taiwan Week舉辦之機,我們邀請比利時列日劇院藝術總監塞吉.宏哥尼(Serge Rangoni)、英國Dance Umbrella藝術總監佛瑞迪.歐波庫-艾岱(Freddie Opoku-Addaie)和國家兩廳院藝術顧問施馨媛進行深度對談,討論當前歐陸與亞洲表演藝術機構與藝術節的合縱連橫策略;並藉由歐亞交流論壇側記聚焦各國單位的實踐與未來發展方向,一窺藝術市場趨勢脈動。3篇跨國移動日誌則呈現藝術家與製作人如何在不同文化場域中協調、協作、定位自我,並帶著作品走到更遠的地方。 當劇場以不單靠輸出與輸入節目維持國際關係,合作的形式與節奏也在改變。這些經驗不只是近年表演藝術製作生態的實踐記錄,更是我們如何共構下一階段劇場的備忘錄。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature聲光邊界的烏托邦

當城市的喧囂無孔不入、日常被無數訊息分割得支離破碎,我們開始尋找一個能夠暫時遺忘現實的場域一個聲光交織、感官無限延展的「邊界」。從冷戰時期的反叛電子音樂節,到今日以科技構築出的沉浸式數位桃花源,人們不斷以音樂、影像與群體狂歡編織出另一種可能的生活願景。但那真的是烏托邦嗎?還是只是讓我們短暫喘息的幻象? 本次「聲光邊界的烏托邦」企畫,將從感官、聲響、行動與未來等不同面向,追索這些「避世場」的文化脈絡與心理根源。當我們走進一場音樂節、一座電子迷宮、一段虛擬沉浸式經驗,我們是在逃避現實,還是在創造新的現實?

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus走進小澤征爾音樂塾:跨文化的歌劇教育平台

一場歌劇演出,需要多少人的投入?又需要多少時間與心力,才能讓音樂、戲劇與情感交織為一體?在多數音樂營仍聚焦於器樂技巧與室內樂排練的當下,小澤征爾音樂塾選擇了另一條更艱鉅也更獨特的道路將「完整的歌劇製作」作為核心課程,讓青年音樂家們在真實舞台中歷經磨練。這種以歌劇為主體、橫跨演奏、指揮、聲樂與劇場美學的教學設計,在國際音樂教育中極為罕見。 創立於2000年的小澤征爾音樂塾,不僅是一座培育年輕音樂人的教育平台,更是一場跨文化的藝術實驗。來自亞洲各地的樂手、聲樂家與導師齊聚日本,在1個月的時間裡共同完成歌劇製作。這裡沒有制式的教條,取而代之的是開放對話、即時回應與深度合作,讓每一位參與者都成為音樂的一部分。 而這一切的核心,就是已故指揮家小澤征爾。無論是在排練廳中親自指導、在兒童場開場前走下觀眾席與孩子打招呼,還是透過音樂塾的設計,傳遞他對音樂的熱愛與信念,小澤始終相信,音樂不只是一門藝術,更是一種生命力的交流。 本專題將從音樂塾的歷史出發,走入現場製作與導演思維,並透過分部教師與台灣學員的第一手訪談,帶領讀者一探這座歌劇工坊如何在亞洲開拓出屬於自己的舞台,延續小澤征爾跨越文化與世代的音樂理想。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature犯罪,只有罪惡?──犯罪事件的跨域戲劇改編

以犯罪事件為戲劇題材,並非近年才有的現象。只是,「為何將犯罪事件改編為戲劇」既是個永恆的追問,同時也持續改變每位創作者背後的創作思考,並且於不同媒介、場域裡產生各自的意義。 因此,本專題將從劇場與影劇兩個角度切入,先從台灣過去的犯罪事件紀實戲劇開始爬梳,接著透過一場專訪與一場對談,理解近期引發熱烈討論的影視作品《死了一個娛樂女記者之後》,以及即將首演的劇場作品《甜眼淚》,背後所觸動創作者的事件本體與內涵,對話出在不同領域的編劇,如何虛構與創作,也如何思考犯罪者與被害者、社會結構等面向的現實。最後,則邀請3位劇場編劇提出他們對犯罪事件改編戲劇的想法,並且提案他們的改編計畫。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus劇場裡的馬戲,超乎一瞬的精采

過去,馬戲在台灣多半像是一瞬之花,乍現以後,爆出熱烈的掌聲,便不見痕跡,因此觀眾對它的期待,亦經常是炒熱氣氛用的活動。 然而,當馬戲走入劇場,在華麗的旋轉之後、在精采的亮相之前,在各種看似超乎常人能夠做到的能力,待端上劇場以後,值得期待的就不僅只是瞬間的火花,而是將飽含在身體中的能量,以不同的敘事、故事、脈絡更精準地譜出。或許就是這種打破框架的豐富可能,就連編舞大師林懷民也被吸引,而與FOCASA馬戲團(原FOCA福爾摩沙馬戲團)合作,接下了馬戲製作《幾米男孩的100次勇敢》的導演 本次專題特別採訪3位深耕馬戲的年輕世代表演者,談論這一路的感受;同時訪問3位戲劇、舞蹈背景的導演,為我們整理馬戲的奇異,所為何來。 (本文出自OPENTIX兩廳院文化生活)

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus《我.我們》第二部曲創作速記

一部關鍵字是 #排灣族#我#我們#智慧的腦#中年 的作品是如何誕生? 年至四十,真能清晰篤定且不惑嗎? 編舞家布拉瑞揚在兜兜轉轉了許多年後,首度以pulima(手)、puqulu(腦)、puvarung(心)排灣族對生命三個階段的詮釋為出發點,推出三部曲《我.我們》系列作,溯源自身族群的生命觀與世界觀。走過首部曲以雙手探索世界的青年階段,二部曲則以puqulu(腦)探索中年,探問生命的未知與模糊,在「我」與「我們」之間所施展的魔法。 在本次專題中,我們特邀編舞家布拉瑞揚、舞者嘟嘟、音樂統籌阿爆、混音及編曲溫娜,4位首部曲創作、演出原班人馬,聊聊各自在二部曲與人至中年的尋找與發現。當排灣文化、身體、音樂與時間交會,一場關於「我們」的生命對話正在展開,讓我們一起走進《我.我們》的幕後,看見這群藝術家的腦內與生命風景。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature關於運動,我說的其實是……

運動,不只是力量與速度的角逐,它還是一種語言,訴說文化與群體的故事。在「關於運動,我說的其實是」專題中,我們嘗試跳進這場運動的跨界碰撞,從極限運動、走路、跑步、足球等運動形式出發,探索當代編舞家如何以這些運動為靈感,創作出打破常規、挑戰極限的作品。 此外,也深度解析法國編舞家哈希德.烏蘭登(Rachid Ouramdane)的《無涯之軀》與丹麥編舞家麥特.英格瓦森(Mette Ingvartsen)的《滑板場》,透過這兩件作品看編舞家如何帶給觀眾身體與運動的視覺衝擊,更提出了關於社會連結與個人突破的深刻思考。而台灣創作者╱表演者陳彥斌、陳履歡與張汶皓則從自身的運動經歷與創作出發,為我們拆解運動與舞蹈、劇場如何互動,並激發出獨特的藝術能量。這不僅是對身體極限的挑戰,更是對劇場本質的深刻探索。 這些創作者們透過不斷地實踐,訴說運動的真正意義,不僅是競技,更是對身體無窮可能的再發現你準備好與我們一起踏上這場身體冒險了嗎?

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus當我(們)拿起相機的那一刻

雖說逝者如斯,不捨晝夜,但一張照片,則像是在川流不息的光陰中,凝結片刻,記錄當下的存在。這份記錄的意志,落實在劇場的時刻,簡直像是在黑暗中舞動的人──為了盡可能不干擾現場演出,劇場攝影師經常在幽暗的觀眾席跳著單人舞,努力跑動、張望,以鏡頭代替雙眼,將片刻的精采轉化為永恆。本次專題,採訪了5位台灣活躍於表演藝術圈的攝影師,讓他們透過自己照片來說話,說起他們如何拿起生命中的那台相機,說起他們如何將焦點朝向劇場之中。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature2024年度現象盤點

我們身處一個怎樣的年代? 經歷了COVID-19疫情,餘悸猶存,但終於無法將所有問題都歸咎於疫情,票房慘淡卻依然盤據了2024年的其中一個關鍵詞,但又將如何重新建構屬於這個時代的劇場生態?長銷劇、舞台平台、舞團轉型、台灣焦點、周邊講座與活動、離島場館、小劇場精神、分齡劇場與兒童音樂節等,既新、也舊,是回顧過去與現況,亦是激發未來的動力與可能。 「面對現實,積極面對」是台灣劇場2024年的年度現象的最佳寫照。 除了編輯部歸納整理的 〈2024表演藝術十大現象盤點〉外,其他仍有幾個年度事件羅列如下,亦是值得後續觀察: #行政法人20周年 #李遠擔任文化部長 #臺灣歌仔戲中心成立 #表演藝術台語主流化計畫擴大辦理 #臺北表演藝術中心由王文儀、王詩尹分別擔任董事長、執行長 #首屆臺北戲劇獎舉辦 #台南400大型戶外歌仔音樂劇《1624》,再創歌仔戲明星同台歷史 #台灣文化前進巴黎奧運 #台灣、瑞士共製《這不是個大使館》揭示台灣外交處境 #文策院投資國際合製表藝首例《囍宴》音樂劇首演 #作曲家賴德和正式將音樂作品著作財產權全數無償讓與臺灣音樂館 #指揮家梵志登擔任長榮交響樂團駐團藝術家 #北藝大跳Pina Bausch《春之祭》,該作首度由非德國的學院製作演出 #《勸世三姊妹》熱潮不減,將走向紐約外百老匯 #胡耀恆、卓明、呂福祿、陳剩等劇場前輩辭世

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature年度人物 PAR PEOPLE OF THE YEAR 2024

年度人物,是編輯部透過整年度的觀察,以及諮詢從業人員的建議,經激烈討論後所產生的人選既肯定他們在2024年的表現,同時也展望他們的未來性。 舞者出身的編舞家王宇光帶著自編自跳的系列作《捺撇》、《人之島》走向國際,並持續推動「到處舞蹈」長期共融計畫,將身體能量融入日常。演員王肇陽穩定且不間斷的表演動能,讓他在2024年獲得劇場、影視等方面的獎項肯定,並於作品裡體現他對社會的關懷。現任國家交響樂團單簧管副首席的賴俊諺,多次在國際舞台上受到肯定,2024年更籌備首屆台灣國際單簧管藝術節,用自身的經驗與行動鼓勵年輕學子。 他們都在開創自身能量與積累藝術創作的過程中,積極面向「自身以外」的更多可能,因此編輯部共同推薦他們為2024年的年度人物。