黎家齊

-

總編輯的話 Editorial

消逝中的藝術

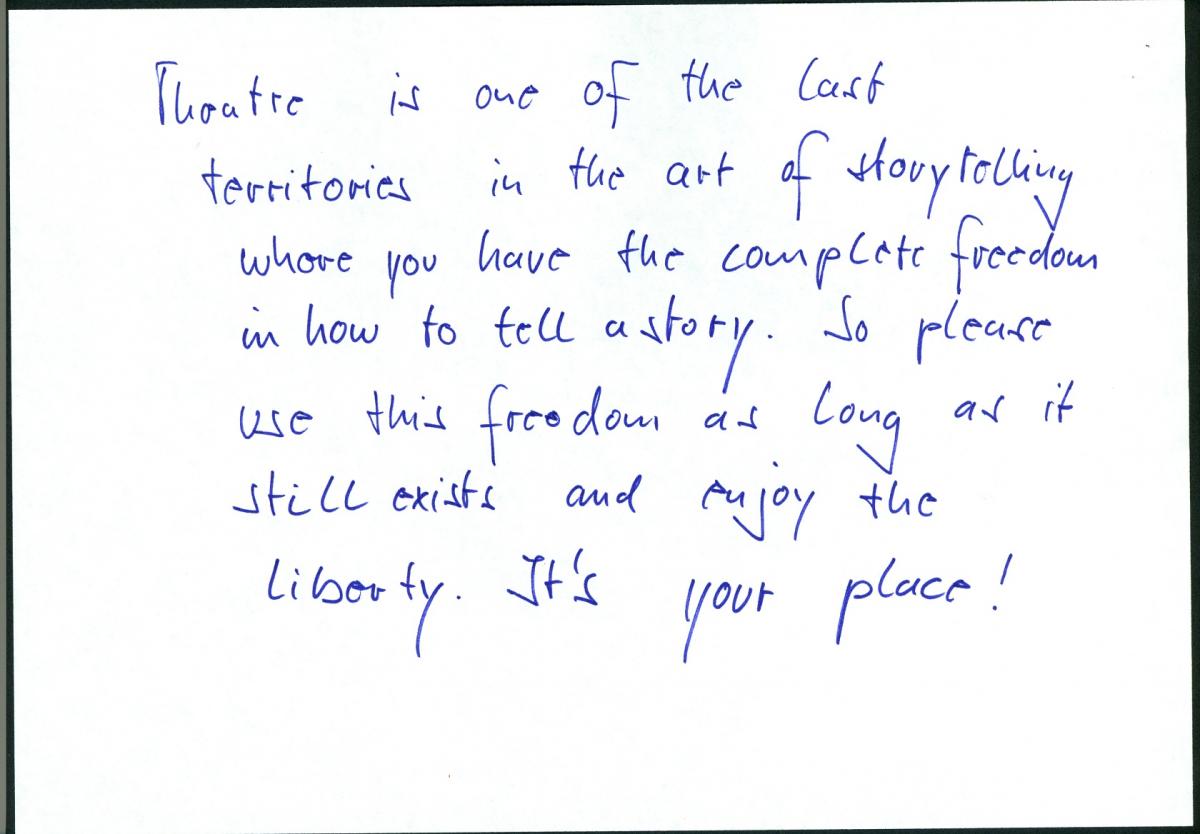

真的是依依不捨地送了十一月,真的。 因為在上個月,各式演出的節目之精采,實在不是短短地幾百字能夠形容。從兩廳院主辦的 「德國狂潮」到廣場藝術節、與明華園合辦的歌仔戲《何仙姑》、北藝大的莎劇《威尼斯商人》、創作社的《不三不四到台灣》、還有新象文教基金會遠從天際邀約 而來的高亢雄音《蒙古草原傳奇》不勝枚舉,令人目不暇給。 雖然本刊之前已經做過不少介紹,但對於親臨現場欣賞演出的讀者來 說,都還是 會與我們有著相同的感覺:那種震撼與體會,仍是無法用文字或照片全然表達清楚。因為這就是「表演藝術」的迷人之處,你必須成為觀眾、必須成為演出的一部 分、必須與表演者一起完成表演藝術創作的最後一步謝幕!表演藝術和其他藝術創作之不同,也在於此,觀眾是完整藝術創作最後、也是最重要的元素。因為,它 是「消逝中的藝術」。 其實,由身為劇場人到出版人再轉為媒體人,我發現新聞工作也一樣,也是帶著某種「消逝中」的悲劇性格,雖然我們的某 部 分工作是在發掘、在記錄。記得一位老記者曾笑著跟我說:「今天早上再了不起的頭版新聞,到了明天,還是逃不掉被人拿去包便當的命運」但同樣地,這也是新聞 工作的迷人之處。它與其他文字工作的差異、與表演藝術相同的也是:讀者/觀眾的參與程度。編輯部最小的心願就是:您看完我們的介紹,買了票、走進劇院、被 一場演出所感動,或甚至決定日後參與演出創作。香港導演林奕華說:在劇場裡、在兩個小時黑暗不說話的時空中,他希望幫觀眾設計跟建構一個自我對話的過程。 而我想我們的工作就是:成為你與自我對話過程開始的那個推手,當然,也可能還涵蓋著之後的「心理分析的輔助」角色吧! 既然要做到稱職的 「心 理分析輔助」,就是要協助您能更了解你所看的表演。本期編輯部就特別針對了剛閉幕也是最熱門的獨角、獨幕、無對白的劇作《點歌時間》,做了演出中收音機音 樂的解碼分析。而針對在欣賞之餘、還想更進一步創作的讀者,我們也趁著導演歐斯特麥耶來台的機會,請他為台灣的戲劇工作者推薦十部當代劇作家的優秀劇作 (如右列),希望能藉由本期的披露,能為台灣的戲劇界發掘更多好的文本,創造更多可能。 可是,表演工作者的創意只限在劇場內嗎?當然不是!本期「藝活誌」也乘著耶誕氣息,帶您走進藝

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial繽紛的秋季

猶記得日前站在香港藝術中心的六樓,陽光和熙、微風徐徐。向東看是香港會議展覽中心與銅鑼灣,以西是中環,左邊跨街畔著香港演藝學院,隔海與尖沙咀 的香港文化中心遙遙相望。身處兩岸三地商圈要道與藝術重鎮之間,四周大廈林立,眼中千帆過盡。當我正被這景致震攝之際,耳邊響起的卻是:公共空間被擠壓、 劇場的混亂、定位等問題。身兼媒體與劇場人的我,不禁垂首,默然不語。 回到台灣,天色依舊亮麗。沒有秋老虎逞凶,也無陰雨,好個繽 紛的秋季。各表演團體似乎也都被這爽朗的氣氛感染,推出的製作之多,令人目不暇給。望著手中一把一把的DM,在欣喜台灣的藝術文化蓬勃之餘,仍不禁想起在 香港的話題。到底如何才能將這大把的資訊,作最好地呈現,因為畢竟篇幅有限,在此媒體競爭白熱化的環境,要如何為台灣的表演藝術界發聲,這是在我們努力記錄、報導之外,值得深思的議題。 嗜讀藝訊、藝評的讀者,除了應該被滿足之外,也是需要被培養的,但身處這資訊爆炸的年代,媒體空間 也要自行爭取。值得欣慰的是,上期推出的新單元「藝活誌設計者的家」,得到《中國時報》家庭版的青睞,雙方為饗更廣大的讀者,已於當月初與本刊共同刊登 了相關的圖文訊息。此外,未來我們也將藉由本刊提供部分內容,以跨媒體轉載的方式,與聯合新聞網、中時電子報、《基督教論壇報》、MASS-AGE等夥伴 合作,盼能將音樂、舞蹈、戲劇的各種介紹與資訊,散播到更多的角落。 雖然如此,我們編輯部還是覺得有所不足,所以在本期「藝活誌」的單元, 再企劃了「藝術部落客」專題,與大家一起遨遊網路世界,除了希望以報導鼓勵在Blog中默默為表演藝術界筆耕的同好,也盼挑起讀者日後自己發掘更多的角 度,有更寬廣的視野來看表演藝術。並藉著各藝術部落格版主的個人觀點,讓觀眾接觸更多樣化的報導與評論,有不同的面向來看任何一個作品。 也許有人覺得我們天真,或善意地提醒此舉可能會有瓜分閱讀率、立場不同等問題。但是「自由」本來就是藝術創作的特質之一,所以作為表演藝術發聲筒的《PAR表演藝術》,也該有著兼容並蓄的心與寬大為懷的胸襟。至於公共空間被擠壓、劇場的混亂與定位問題,就讓我們大家共同努力。

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial在幕之後,起個不一樣的小調

如何讓藝術更貼近生活,是很多讀者關心的一個話題。尤其現代人在忙碌之餘,如何在有限的時間裡,淬煉自己的生活品質,讓靈魂沉浸在高純度的藝術品味 當中,更是大家追求的理想。也許有人會選擇看齣戲、聽場音樂會、看本書,或是進而身體力行地去學舞、學畫,以調劑自己的生活。光是由最近各式藝術相關的進 修課程,如雨後春筍般冒出,就可以感受得到。 而《PAR表演藝術》雜誌,在引薦大眾進入表演藝術領域方面,一向不遺餘力。除了選介 優質的演出做完整報導與評論,讓許多原本在家的讀者走進劇場、音樂廳,成為現場的觀眾之外,也忠實記錄了台灣每一位藝術創作者的點滴,並期待完整呈現台灣 與全球表演藝術界的互動與趨勢。但是如何讓表演藝術的本質更貼近讀者的生活,甚至走進讀者的日常當中,仍一直是我們編輯群一致努力的目標。所以經過了大家 熱烈地討論與精心的策劃,在本期雜誌當中,我們特別推出了「Behind Curtain藝活誌」這個新的篇章。希望經由採訪,呈現藝術家們舞台下真實的生活經驗美食、旅遊、居家、網路、嗜好等,或是發掘觀眾席中藝術品味超 卓人士的獨到觀點,進而做跨領域的面向操作,並結合書籍、CD、電影、展覽藝文相關訊息,以便觀照讀者對藝術全方位的渴望。就像我們這次規劃的「劇場 設計師的家」這個主題,就是盼能藉著在舞台上擺弄光影的知名設計現身說法,將報導推進他們私領域,帶領讀者重新檢視「家」這個與您最親密的空間。也讓 觀眾以不同的角度切入,引領大家發掘表演藝術與生活的連結,帶來不同的靈感衝擊,讓每個平凡的日子裡產生奇妙的化學轉變。 當然,我 們也絕不會放棄在表演藝術的專業領域中繼續耕耘,就像本期我們也企劃了「目擊排練場」單元,希望就一齣戲開始的原點,從選定文本,直到上台演出為止,以階 段性檢視排練現場的方式,把參與製作的每一個人共同創作的歷程,通靈剔透地呈現在大家的眼前。另外特別企畫「嬉遊新馬戲」也特別深度剖析「新馬戲」這個在 全世界都極受歡迎的新型態劇場表演。還有我們的封面故事,被譽為帕華洛帝接班人的里契特拉,我們也將在本期介紹他的崛起傳奇,讓讀者看到他是如何從一個平 凡的雜誌美編,變成一位與命運飆唱的新世代男高音。 最後,我們也期待您的共同參與,在幕之後,起個

-

總編輯的話 Editorial

寫實主義—劇場界的乖乖牌?

前一陣子我還常跟朋友聊天時講到:「似乎好久,我都沒有好好地看過一齣寫實劇了。」在這對白之下,我每每暗自略過的潛台詞其實卻是:「已經有好久,沒有劇團願意再乖乖地做一齣寫實劇了。」 寫實劇,或是再精準地加上令人肅然起敬的「主義」二字寫實主義的劇,似乎已經是一位老掉牙的過氣小生,近年逐漸在台灣的舞台上沉寂。的確,做寫實劇成本花費較高(舞台佈景大、道具繁雜等),對導演與各設計的限制較多,而且相對的宣傳賣相或討喜的程度,往往比不上一些新的戲劇形式。再加上電視電影等大量的湧現,也讓觀眾對寫實劇索然無味。「吃力不討好」我想是現在劇團不再做寫實劇最大的主因。以往我還會在一些校園內的作品裡發現一些寫實劇的蹤跡,但是現在,它似乎落伍到連學生都不屑一顧。雖然是科班出身也搞過幾齣戲的我,深深地了解這箇中緣由。但有時看完一些所謂形式強烈、噱頭十足的戲碼後,那感覺唉就像在今年守歲時,聽完家家戶戶放的塑膠消音鞭炮,在一陣不清楚的混亂與吵雜過後,總覺得缺了那股子味道~不知是喜?惡?也不願置可否。但我知道,自己對兒時年節放炮的記憶,絕不單只是懷念,反倒是對現在過年放炮的形式,感到虛的可怕。 在本期介紹主張「新寫實主義」的德國新銳導演歐斯特麥耶的文章中,他表示:「現代的社會經驗與身分認同已變得支離破碎,因此,人們對整體性、一致性與連貫性的需求其實越來越強烈,即使明知是虛構的假象也怡然自得。」的確,做戲者解構劇本的專橫與anything goes的美學應有再討論的必要。我感幸「忠於原著」的美德終於被重提,而且令我更高興的是,前陣子有一個台中的大開劇團,搶在德國導演之前,用《母親的嫁衣》提前讓我重溫了寫實主義的舊夢。那是由一群受過專業訓練的劇場工作者,抱持著為台灣戲劇扎根的理念,或遠行、或回鄉的在台中,歷經了一年的工作計畫與訓練所完成的誠意之作。 也許他們的作品不見得能與歐陸的新銳導演並列,理念也與歐斯特麥耶的「新寫實主義」有所出入,雖然我在看完戲後,也當著導演的面笑稱他還是濫情的多下了兩顆「蛋」(Spot Light)。可是既高且整齊的演員素質,加上完整成熟的設計,甚至連換場時黑衣人(撿場)的那份鄭重,就可以知道他們已經讓劇場的種子在台中開花結果。而且在看《母》劇時,觀眾可以在

-

總編輯的話 Editorial

偶.人.相遇

從永和到新疆,烏魯木齊到台北;從紐約28th Street到台北牯嶺街,又接上了賽理木湖與兩廳院。這個把月裡,日子過得像極了一本印壞的史地課本,忽地閃過了幾頁錯置的篇章,明明上禮拜還在天山腳 下,被牧人趕著轉場的羊群困在吉普車上哭笑不得,昨天卻在建中母校旁,與紐約的老師一起看戲。這世界真是魔幻寫實得可以。 我想這個尷尬的亂序,應該要從換工作談起。在畢業後歷經了幾次的職場轉換,每當開始新的工作生涯時,我都會飛去另一個完全不同的時空小憩,好脫出自己的習慣 領域,這次我則選擇了新疆一天之內溫差可以達到40℃的試煉之地。旅行之於我,似乎已經是一種習慣,但我對它卻有點依賴。嗯~但是往往時間有限!令人感嘆。 也許是天意,剛到這個新工作,第二天就接到2006年國際小劇場藝術節「人偶嘉年華會:偶人相遇」的記者會邀約,我一進到劇場,生理 上還未適應那個黑的當下,迎面而來的,居然是闊別五年的恩師 Dan Huring!噓~為了不妨礙戲的進行,我耐著興奮與他並肩坐在觀眾席,靜靜地看著舞台上的演員,用報紙、手套、帽子等生活中隨手可得的物品,用精準的動 作和如詩的律動,幻化出自然風情的點點滴滴。剎那間,似乎時光倒流般地,我們又回到了六年前,在紐約看戲時的場景。 我突然了解:紐約、新疆或是世界其他的哪裡,其實都不太重要,重要的是我的「心」。就如同六年前,Dan為我解釋「玩具劇場」時所說的:「玩具劇場都有一個『框』,這個『框』不是為了要限制你,而是要刺激你,看你如何運用這個『框』與想像力,如何在有限的空間裡完成無限的作品。」戲是這樣,心是這樣,人生應該也一樣,那旅行呢?不也同樣。 在「人偶嘉年華會:偶人相遇」系列中的作品,都是將不同的物件、故事,放入一個雙手可以捧起的空間裡,在極度壓縮的時間內,用最 簡單的呈現方式,勾勒出某個主題的多樣性與複雜的表情,創造出一種從未發生過的現象。這種創作精神,應與我們對待人生相同,當然,與我對《PAR表演藝術》雜誌的期待也相同。