2025秋天藝術節

-

新銳藝評 Review

透過神話的眼睛觀看末日與創生

《最後的隧道》是TAI身體劇場於2025年秋天藝術節上演出的作品,發展自團長暨導演瓦旦.督喜於《PAR表演藝術》雜誌上發表的同名極短篇小說。儘管脫胎自既有文本,舞作本身仍能獨立觀之,而在演後座談中,與談人更言:在這裡,身體不再是傳達欲傳達的意象或文本的「媒介」,而是所有發生的「場域」。整齣舞作扣合太魯閣族的創生神話,以人從石縫中迸出的場景為始;然而,塑膠袋構成的舞台與服裝,卻營造了非常衝突的「末日感」,讓原本的創生意義持續衍生,予以觀眾在災難中倖存、向死而生的聯想可能。 舞作一開始,五位舞者擠在塑膠袋布幔內的狹小空間,用輕微的晃動搭配燈光設計出的火光搖曳之氛圍,構建隧道場景,呈現創生前一切都仍混沌未知的狀態。而後,舞者逐一從隧道中驚蹦出來,他們從蠕動滑行到直立,再到奔跑衝撞,既像嬰孩降生於世,也像一段生物快速演化的進程。5具身體或分離、或貼合行進,讓觀者恍然感覺他們的意識狀態亦在個體與集體間徘徊不定,時而分裂、時而相融。

-

藝號人物 People 比利時編舞家

藝號人物 People 比利時編舞家楊.馬騰斯 透過不同的身體 測試舞蹈的邊界(上 )

比利時編舞家楊.馬騰斯(Jan Martens)今年將第三度來到台灣(註1),帶來重製版《再見狗日子》(THE DOG DAYS ARE OVER 2.0)。藉這次演出機會,我們回望他的創作軌跡從17歲上第一堂舞蹈課、19 歲踏入舞蹈學院、26 歲開始編舞,到如今成為國際舞壇備受矚目的名字,馬騰斯如何一步步建立自己的舞蹈觀? 他的作品經常從概念出發,以舞者的身體作為對當代的回應語言。與其說他擁有一套可被辨識的風格,不如說他不斷透過不同的身體實驗舞蹈語彙,每一次都像是在測試舞蹈的邊界。 從房間裡隨意起舞的少年,到拆解舞蹈規訓的叛逆期,再到如今願意將經典視為工作箱重新開啟《再見狗日子》不只是一次重製,更像是他與自己的創作歷程之間一次誠實的對話。

-

藝號人物 People 比利時編舞家

藝號人物 People 比利時編舞家楊.馬騰斯 透過不同的身體 測試舞蹈的邊界(下 )

不同於威廉.佛塞或碧娜.鮑許的作品,動作辨識度高,馬騰斯的藝術語彙在於極簡地處理「透明度」和舞台上的「人」。這也是為什麼他再次搬演《再見狗日子》,「如果我在10年後放入不同的人,會如何改變這個作品?」對他而言,作品不只是重製,而是一次次讓身體重新打開,去回應當下所處的時代與現場。 靈感不是引用,而是一種燃料 談到靈感來源,或許與馬騰斯曾經對文學感興趣有關,閱讀對他而言成為非常具啟發性的藝術形式。儘管職涯發展順風順水,大量工作和巡演也讓他沒有足夠時間去畫廊或看電影(關於這點,他表示這真的需要被改變),於是他經常在火車上、飛機上、飯店房間裡進行大量閱讀,獲取創作想法。 像是《再見狗日子》來自美國攝影大師菲利普.哈爾斯曼(Philippe Halsman)關於跳躍的引言,《噪音之聲》(VOICE NOISE,2024)的靈感則來自安.卡森(Anne Carson)的〈聲音的性別〉。卡森提到古希臘女性的喊聲 「Ololygē」,那是一種介於快樂與痛苦之間的聲音。馬騰斯想著「好,讓我們創造屬於我們的『Ololygē』,我不知道它是什麼,但我和舞者們一起做研究。」文本的內容並不是被直接用於舞蹈作品中,而是作為創作起點。 舞蹈史、行為藝術作品等各類型的藝術形式,也是重要的工作箱。除了《汗流浹愛》以芭蕾雙人舞拆解而生,行為藝術家瑪莉娜.阿布拉莫維奇(Marina Abramović)和烏雷(Ulay)經典作品中的主題,像是耐力、殘酷、時間,也都成為馬騰斯當時在編創中非常重要的工具。 談及如何在外部參照與直覺之間取得平衡時,馬騰斯說:「有些時候,我必須刻意放下靈感來源,讓直覺接管,否則作品會卡住。」就像《再見狗日子》以跳躍作為唯一語法,他為自己設定嚴格限制,但在發展過程中暫時鬆開限制,允許舞者帶入更多上半身與手臂動作,再回到概念本身做出取捨。「我相信事情終將步上正軌,最重要的是要信任自己的直覺。」他有時在首演前夕才突破瓶頸,或許相信直覺是藝術家必要的冒險,透過看似不合理的做法來找到最完美的呈現。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(上)

1997年,原舞者在臺北會議中心演舉行一場公演,舞台上,來自台灣不同族群的原住民舞者將他們自南王部落(卑南)、奇美部落(阿美)習得的祭儀樂舞,翔實嚴謹地呈現在觀眾面前。當演出結束,舞者在哄然掌聲中謝幕,觀眾席有個高二學生看得淚流滿面,但他也說不清自己為什麼激動。 高中生名叫蘇建雄,就讀臺北成功中學。校內表現活躍的他,一路從田徑社、儀隊玩到詩歌朗誦社,最終,詩歌朗誦對文字與音韻美感的細膩追求吸引他駐足,國文課本裡的唐詩宋詞也充滿迷人的香氣,他嚮往成為詩人,甚至一度認為自己是蘇東坡的後代。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(下)

成立TAI身體劇場,回應現實 火車奔馳著,發出匡啷匡啷的聲響。被運送著前去哪裡的身體,在各種力量交織下輕輕地擺動,若想保持靜定,反而需要出力抗衡。在這樣的動感中,是瓦旦自己決定,還是身體自有主張?他的雙腳開始踱地,發出蹦蹦的聲響回應火車匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。這是後來眾所周知的「腳譜」最初湧現的頃刻。下了火車,瓦旦拿出筆記簿,把身體回應環境,在被移動中主動踩踏的動作,記錄下來。 他一口氣寫下66套腳譜(並在往後數年逐漸擴充至82套),裡頭包含在原舞者習得不同樂舞的腳步,那些輕重有別、方位各異的步法,以數字和圖形編寫成一套結構化的身體譜。在原舞者後期,瓦旦曾延攬師資舉行不同身體技巧的工作坊,那時他已在思考作為一個表演團隊,除了祭儀樂舞文化展演之外,還有哪些可能。

-

焦點專題 Focus 排練場側記

焦點專題 Focus 排練場側記《最後的隧道》 當科幻與神話在隧道中黏合

8月底,TAI身體劇場位在花蓮新城保安宮旁的鐵皮工寮,一股騰騰熱氣盤桓不去,儘管稍一動作,汗水就會爭先恐後噴發,舞者們仍一臉平靜和煦,把身體往黑膠地板挪去。 Piya Talaliman李偉雄、Qaulai Tjivuljavus奧萊.吉芙菈芙斯、lrimilrimi Kupangasane巴鵬瑋、lsing Suaiyung朱以新,以及新加入的舞者王秋茹,以各自的節奏和方法,在濕熱的空氣中暖身。不多時,負責今天排練指導的Piya往右下角落移動,以「腳譜」練習開始第一階段的排練。 看著舞者身上晶亮的汗珠很快將他們背部浸潤為一道光滑平面,黑膠地板上也流淌一道道水漬,我不禁發出一聲小小的驚嘆。編舞家瓦旦.督喜轉過頭來,安撫一般說道:「現在很熱,可是只要一過4點就會開始有風吹進來,傍晚還會變冷呢!」儘管氣候變遷讓夏季一年長過一年,工寮裡的他們依舊能鮮明察覺季節。 我的驚嘆倒不是疼惜舞者溽熱中大量勞動,以致汗水奔騰如瀑,而是一個念頭豁然浮現:在這個追逐效率愈發高速的世界裡,舞者恐怕愈來愈接近瀕危的存在。然而,也正是在這樣瘋狂加速的世界中,身體能嫻熟穿梭於現實和想像之境的舞者,或許會成為未來人類的關鍵物種當多數人類被城市文明所馴化,慣於待在乾淨明亮、無臭無味、清爽整潔的空調場所,且為了確保這種潔淨無菌,身體與身體最好不斷延長社交距離,確保廓清身心界線;與此同時,不畏濕黏肉身交纏,無懼彼此汗水交融,膽敢把身體拋進濃郁、稠密、潮溼、陰暗、搔癢、疼痛,勇於嘗試多樣的感官經驗,因而有倍於常人的身體和環境適應性這樣的舞者,面對未來變數難測的地球,豈不比我們更多生存勝算?

-

焦點專題 Focus 創作圖輯

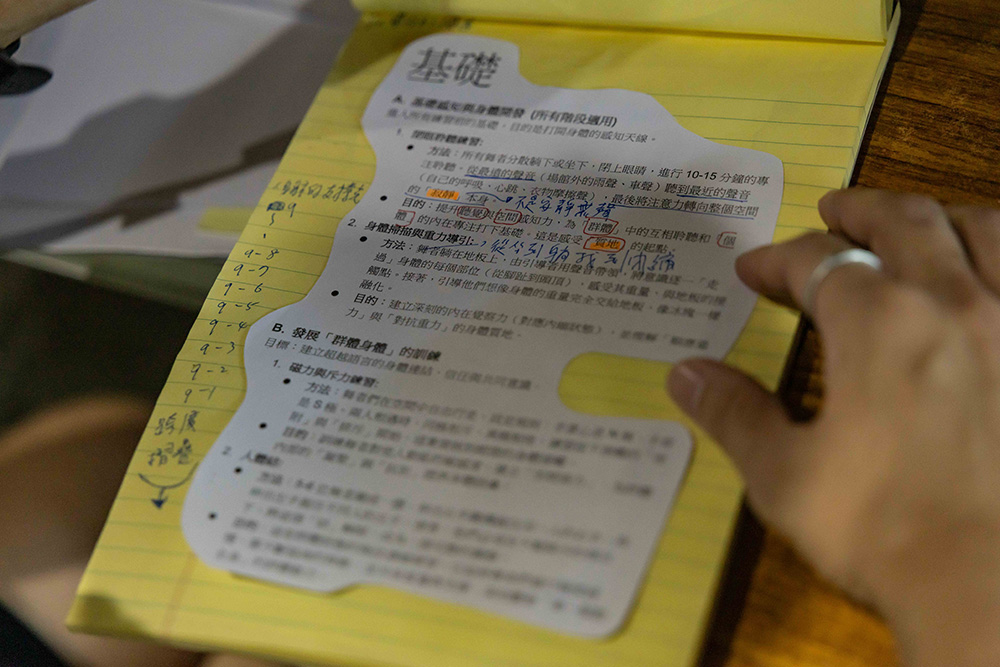

焦點專題 Focus 創作圖輯瓦旦的工作手稿

編舞家瓦旦.督喜創作時有寫筆記的習慣,從表格控的64格精密結構表,到排練場上捕捉吉光片羽的隨筆,再到描繪身體語彙的「身字筆記」,其創作軌跡躍然紙上。本文將帶領讀者一窺瓦旦珍貴的工作手稿,深入其思考的縫隙,看見《最後的隧道》如何在文字、線條與身體中交織成形。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups以歌為界,以聲為橋——桑布伊談遷徙、信仰與土地記憶

2025秋天藝術節 桑布伊專題對談:創作中的遷徙與記憶 講者:桑布伊 主持人:馬翊航(國立東華大學華文文學系助理教授) 時間:2025年9月3日 在2019年的台灣國際藝術節(TIFA)上,桑布伊帶著卡大地步部落(知本部落)的祖靈和音樂,站上兩廳院舞台,用他充滿傳統古調靈魂的嗓音,傳達原住民的文化與土地記憶。時隔6年,桑布伊重返兩廳院,在2025秋天藝術節的《無界的疆域》演出中,以歌為界、以聲為橋,吟唱出卑南族的信仰、遷徙與萬物世界觀。 演出之前,兩廳院邀請同為卑南族的作家馬翊航,與桑布伊一同對談彼此在土地、遷徙、語言與信仰上的感受與觀察,他們各自從文學與音樂的創作出發,卻又在卑南族的歷史裡,凝視出對傳統與當代的共鳴。 地名從來不只是地名,更是祖先的生活足跡 「我很喜歡《得力量》專輯裡〈一天的生活〉這首歌,歌詞裡寫著『去Kanaluvang那邊放牛/去Kinkuwangan那邊放牛。』有很多卑南族傳統領域的地名。」講座一開始,馬翊航就先分享這首來自桑布伊的創作,同時也帶出他的提問為什麼想要在音樂裡表達卑南族的土地與領域? 桑布伊不假思索答道,雖然〈一天的生活〉聽起來輕鬆、快樂,但他的創作發想,源自於多年前家鄉卡大地布部落的光電開發案;一度被劃為光電場的區域,是桑布伊從小去放牛、捕魚、練習狩獵與認識植物的傳統領域,也正是他寫入歌中的幾個地名。 「300年前,荷蘭人沿著知本溪上岸,舉起槍就對梅花鹿開火,當時的祖先根本沒見過這把在大晴天也會發出雷聲與亮光的東西;後來卑南語的『槍』舊唸作Kuwan,而當時荷蘭人開槍的地方,叫做Kinkuwangan,意思就是『槍響之處』。」桑布伊說起部落的一處地名由來,而馬翊航則接口說起建和部落同樣也有類似例子,部落後山

-

戲劇

戲劇風乾發酵 尋根生根

辛奇與小熊軟糖,看似天差地遠的組合,很難想像它們怎麼被湊作堆,不管是在餐桌還是劇場。 辛奇,這個2021年才廣泛進入大眾視野的名詞,取代過往熟知的韓式泡菜,改採音譯「kimchi」,選字則兼顧「辛辣、新奇」的意涵。(註1)若說食物本就代表某個地方的風土民情,具有其歷史、地理與文化意義,那麼由韓國官方積極推動泡菜改名,延續申請世界文化遺產的企圖,欲與中式、日式泡菜作出區隔,選定漢字甚至未曾考量字詞本身在當地文化原有的文化連結(如台灣本就有知名電影導演名叫「辛奇」,如今意旨卻被韓式泡菜強行取代),則證明了「食物」如何可以成為文化影響力爭競之地。 相較辛奇與韓國強烈與直接的連結,小熊軟糖倒是「透明」許多。除非特地探究品牌起源,否則消費者很難第一時間將大批生產、包裝精美且全球隨處可得的軟糖,聯想為某種「德國風味」雖說小熊軟糖的出現,也與特定文化脈絡相關,如其造型其實源自於歐陸市集盛行的「跳舞熊」傳統(註2),自然也成為德語文化重要節慶娛樂之一,以此傳遞糖果帶來的美好體驗。不過,畢竟小熊軟糖並不是每個家庭可以自己在家裡製作料理、交流感情的食品,反而更令人意識到食物從生產到消費的資本推力。