十二碗菜歌

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial「你呷飽未?」

「大腸麵線、臭豆腐、碗稞甜不辣;筒仔米糕、蚵仔煎米粉湯、藥燉排骨蜜酥雞排;珍珠奶茶、木瓜牛奶、小籠湯包、東山鴨頭、魯肉飯、牛肉麵 肉粽肉圓、四神湯」咦?這些是台灣味嗎?沒錯,這正是董事長樂團的《眾神護台灣》專輯中的一首歌〈台灣味〉,不知道和你的台灣味是否相同?也許台灣味在每個人的記憶中都不盡相同,菜色不同、曲調也各異,但正如我們這次專題「消逝中的台灣味」前言所述,若是以「台灣味」作為一個名詞,它其實很抽象、朦朧,讓我們難以準確掌握定義與內容;但當我們在碰觸到它的時候,會自然產生一種難以言喻的溫暖因為「台灣味」並非固定的物件、動作行為或技藝,更夾雜了我們的記憶,每個人都會有屬於自己生命裡的台灣味。而其所交集的,正是這塊土地上所承載的文化與情感的共同底蘊。 「你呷飽未?」可謂是我們公認最有台灣味的問候了,無論是在街頭巷尾、清晨或深夜,這句話都不時地在我們耳邊響起,從這個在稀鬆平常、人與人之間親切的問候就可以看出,「吃」在我們的生活中,有著不同於其他民族的意義,而「辦桌」,更可以說是在是台灣人早年生活中很重要的「常民儀式」,舉凡婚喪喜慶都離不開它。這次兩廳院「藝術出走」的《十二碗菜歌》,導演樊宗錡就是以「辦桌」為創作基底,並且抓住台灣人愛「吃」的心理,他以人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦的成長故事作為發想,在舞台上辦桌兼扮戲。 「上個世代的父親很威嚴,不太會對孩子噓寒問暖。」這是樊宗錡寫劇本時訪問了阿燦師與幾十位阿伯,所領悟到的傳統父子間的普遍群相。「父子互動冷淡,親子之間有一段很大的情感距離,很多兒子直到爸爸過世了,都不知道爸爸在想什麼。」在這齣戲裡他想要料理的,正是這許多家庭都無解的跨世代難題。而出身「總舖世家」的阿燦師,也將遵照「八慶一喪」禮俗,親手烹調一道又一道的辦桌大菜,隨著父子間的親情大戲端上台。此外,兩廳院也請到不同世代的唱將楊烈與蔡昌憲,聯手演繹這對不擅表達關愛、又無法忽視彼此的父子,可想而知,演出中除了兩位巨星精采的對手戲外,國台日語的流行金曲也一定不會少。 「辦桌就是兩個味,一個古早味,一個人情味。」編導樊宗錡如是說,而他也惋惜地這麼獨特的料理文化,正在漸漸消失中。其實,隨著歲月的腳步,許多以往我們身邊以往未曾留意的東西,的確不再復存。

-

焦點專題 Focus

消逝中的台灣味

「台灣味」是什麼?作為一個名詞,它其實很抽象與朦朧,讓我們難以準確掌握定義與內容;但,我們往往會在碰觸到它的時候,產生一種難以言喻的溫暖因為「台灣味」並非固定的物件、動作行為或技藝,更夾雜了我們賴以為生的記憶與情感,形成一種文化。於是,每個人都會有屬於自己生命裡的台灣味,散發著不同氣味、附著了相異溫度。 當城市環境改變、當科技產業發展、當商業行為轉型當這些曾經存在於我們周遭的「台灣味」,隨著時間漸漸消失。所以,我們開始在泛黃的記憶裡翻找,到底還剩下什麼?或者,是我們曾擁有過什麼? 將自十一月二日啟程的國家兩廳院「藝術出走」製作《十二碗菜歌》,以傳統唸歌為名的劇碼結合了辦桌與戲劇,要讓各地的觀眾從中體會那些令人懷念、卻漸漸從現代生活中消失的「台灣味」。現在,不妨就讓我們翻開下一頁,跟著藝術出走的腳步,先從紙上開始回想那些令人魂縈夢牽的「台灣味」

-

焦點專題 Focus 總鋪師林明燦 劇場導演樊宗錡

做夥鬧熱來辦桌 搬演古早味與人情味

「辦桌」曾是許多人難忘的童年回憶,在沒有什麼機會吃好料的年代,婚喪喜慶、廟會活動的辦桌宴席,是大人小孩最期盼的打牙祭時機,但時至今日,生活型態改變,辦桌也漸漸式微,那些記憶中的好味道,那些濃濃的人情味,那些總鋪師用心現煮、費心調理的佳餚,要如何讓新世代品味知悉?且讓國寶級的總鋪師阿燦師林明燦與《十二碗菜歌》導演樊宗錡,分享他們的辦桌故事

-

焦點專題 Focus 金鐘歌王楊烈 新生代歌手蔡昌憲

熱情互動草根味 秀場就是台灣人的生活場

說起「秀場」,大家馬上想起的就是「豬哥亮」、「藍寶石」等往年歌廳秀的知名人物與重要表演場地,曾在民國八十年代前盛極一時的秀場,可說是許多觀眾的重要記憶,葷素不忌的生猛語言、歌唱演劇大鍋炒的豐富演出,讓觀眾在苦悶壓抑的生活中,藉此鬆開身心、暢笑開懷。且聽曾是秀場老將的金鐘歌王楊烈,與出身選秀節目、現在歌曲、影視、主持三棲的蔡昌憲,熱絡地分享他們的秀場回憶

-

特別企畫 Feature

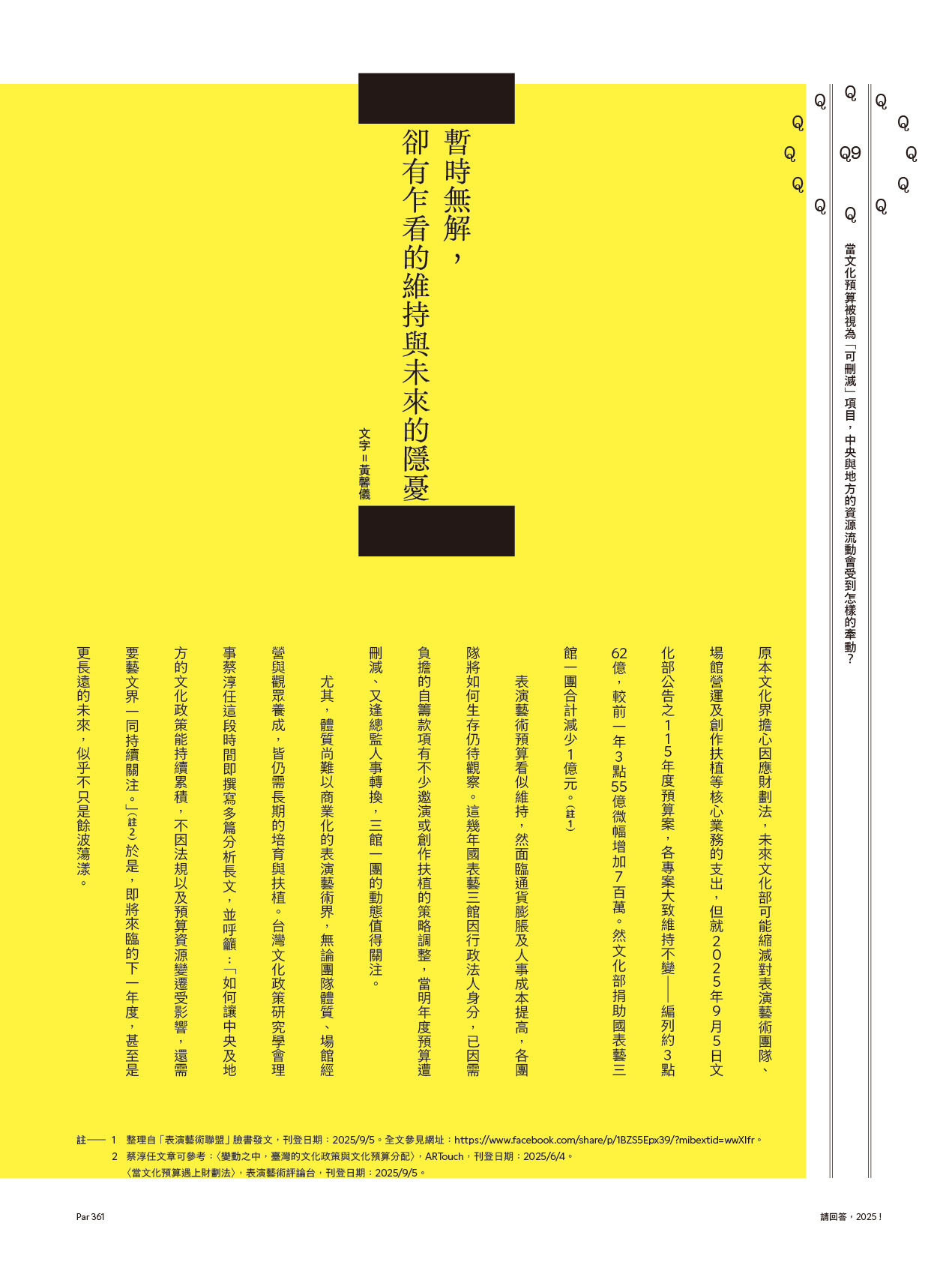

樊宗錡 讓一切從「不熟悉」開始

戲劇科班畢業、也以執導西方當代劇作出發的導演樊宗錡,因緣際會踏上另一種工作方向,在製作過程裡邊學、邊想,對手邊素材做出即時判斷和修正,「從一個不熟悉的主題開始」,一如前年巡演多地的《菲林的映画光年》。今年他的兩廳院駐館計畫也將以全新製作再次「出走」,暫定以《十二碗菜歌》為名,規劃在所選定的場地,舉辦一場結合料理、廚藝、故事、回憶的「辦桌」節目。