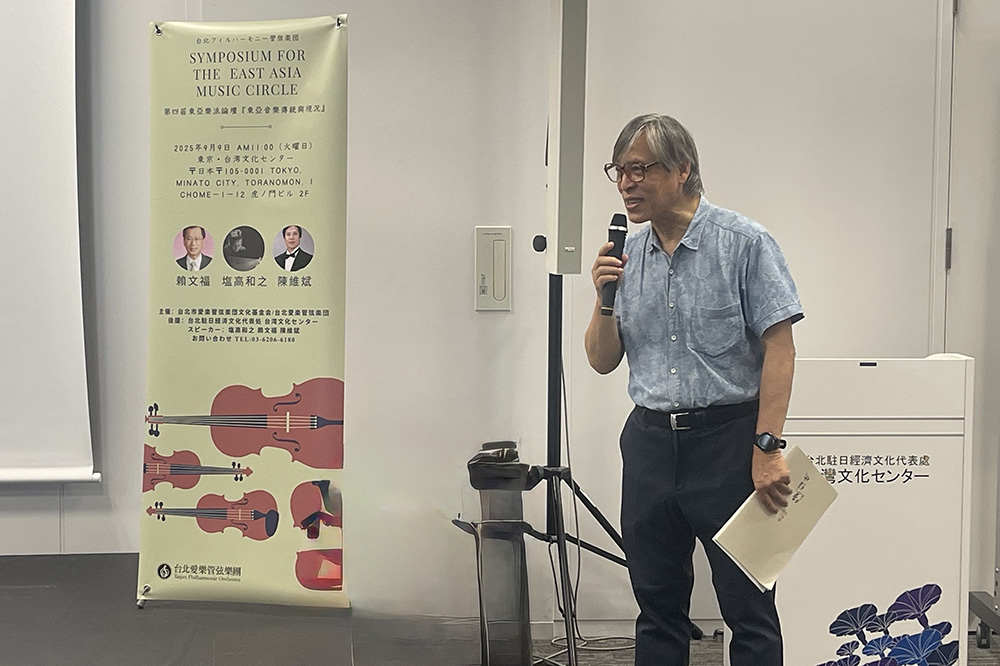

由台北愛樂管弦樂團主辦、聚焦東亞文化傳承與現代發展的「東亞樂派論壇」,於2025年9月9日在東京台北駐日經濟文化代表處盛大舉行,邀請了日本、台灣3位重量級文化領袖,以跨越千年歷史與多學科的視野,剖析東亞三地如何在儒家文化基底與全球化浪潮下,形塑其獨特的藝術與文化面貌。

3位講者分別是日本薩摩琵琶演奏大師塩高和之、台語雅歌作詞作曲家陳維斌,以及台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福。他們從古老的樂器、瀕危的語言,到現代的古典樂發展,展開了一場關於文化記憶與自我表述的深刻對談。

第一講:琵琶的千年傳承——從皇室雅樂到國民敘事詩

塩高和之一開場便透露了傳統藝術家所面臨的實際挑戰。他指著體積龐大的琵琶幽默地說:「為了要運這把琵琶,都要花兩倍的價錢。」 這種不易搬運的「現代日本琵琶」,承載了日本音樂上千年的聲音史詩。

他首先追溯了日本音樂的源頭——中國文化的輸入。早從飛鳥、奈良時代(西元6到8世紀)起,包括新羅、百濟、高麗、林邑等地的樂舞便已傳入日本。尤以雅樂的傳入為關鍵。西元701年雅樂寮(歌舞司)的設立,被譽為當時的「國際音樂大學」,女性學員比例相當高。他強調,雅樂琵琶能夠千年形制不變,持續流傳至今,在世界範圍內極為罕見。這穩定性的關鍵,在於天皇制度:「天皇周邊的高階層人士會去學習雅樂、研究雅樂、欣賞雅樂。」

然而,琵琶的歷史在鎌倉時代(12世紀)迎來了革命性的轉捩點。隨著《平家物語》的誕生,日本音樂出現了第一個完全本土化的作品。《平家物語》的傳播形式,不再是純粹的書寫,而是透過彈唱,讓琵琶藝術從原本的皇家專屬,變為「一般國民可以聽到的藝術」。琵琶因此小型化,更易於攜帶。塩高和之總結,鎌倉時代是包括茶道、花道在內,「現代的日本文化的起點」。

雖然江戶時代琵琶一度因琉球傳入的三味線普及而衰落,但在江戶末期,薩摩地區(鹿兒島)誕生了新的薩摩琵琶彈唱形式,強調邊彈邊唱,將想要講述的故事表現出來。

進入現代,琵琶在戰後與軍國主義的聯想一度使其衰退,但在1960年代末,鶴田錦史等大師開始將琵琶從歌唱伴奏轉變為純樂器演奏,並與武滿徹合作,走向國際。塩高和之為第一講做出深刻的結語:「僅模仿師父的技藝,傳統會逐漸貧乏;唯有理解『師所見的世界』,內化其精神,才能真正承繼傳統並創造新的文化。」

第二講:語音的深層記憶——台語文化的復興與挖掘

台語雅歌作詞作曲家陳維斌,以「語言學」作為切入點,揭示了台語作為一種語言的精妙與其復興的關鍵。他舉例說明台語中「門開開」的差異,闡明台語的詞義變化,可以僅憑「單純在聲調上變化就改變意義」,這突顯了語音學在台語創作中舉足輕重的地位。他甚至指出現代語音學的發達,與Google為了讓電腦理解人類語言而進行的標準化研究息息相關。

陳維斌提及語言學分類,學者曾將記憶分為「淺層記憶」與「淺層記憶」。他解釋淺層記憶是需要正式的、刻意的學習,例如外語的文法或發音;而深層記憶則指自出生起不斷聽聞而自然記下的語言規律,不需思考便能自然發出,這包括台語中變調的規則,即「兩個相同的字放在一起的時候,其中一個一定要變調」。

經過長年的研究,他憂心地指出,現今的年輕一代雖然努力學習台語,但在涉及深層記憶的部分總是不夠流暢。他由此得出了關於語言存續的核心結論:「如果沒有從小的教育,『深層記憶』便無法獲得,語言最終將會流失。」

陳維斌提及自己開始創作台語歌,源於一篇名為「被遺忘的文化」的文章。他想像了一個沒有日文、沒有中文,只有台語(以及其他原住民語)的過去。因此,台語不應只停留在日常用語的「呷飽」(chia p'a)這種層次。他強調:「台語必須用文學性的方式來表達,才能夠滿足社會的深度需求。」他將自己的創作視為一種「挖掘」,找回那些被遺忘的智慧,並將其置入歌曲中,讓大家傳唱,藉此習慣並復興台語。

第三講:古典樂與東亞儒家文化圈的現代化進程

台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福,以其40年的辦團經驗,從醫學人類學的宏觀視角,分析了台灣、日本、韓國在西方古典音樂發展上的獨特路徑。他指出,西方古典音樂多數是從1900年左右的殖民時期傳入東方,並由傳教士或音樂家扮演引進的關鍵角色。東亞古典音樂的發展大致歷經3個階段:殖民與戰時(1900-1945)、戰後過渡期(1945-1980)以及現代化時期(1980年後)。

賴文福首先分析了日本,由於其曾為殖民強國,發展略早。他提到猶太裔音樂家R. Joseph Rosenstock為躲避納粹逃到日本,並培養了日本20世紀最具影響力的音樂家之一齋藤秀雄,進而造就了首位在國際樂壇取得成就的亞裔指揮小澤征爾。日本在古典音樂領域的成就巨大,據日本交響協會統計,登記在案的約有40個職業交響樂團。最知名的是NHK交響樂團、第2個是讀賣交響樂團、第3個是東京都交響樂團等等,前8個都在東京。尤其在硬體建設方面,日本的古典音樂廳建造水準與密度居世界之冠。他特別指出東京的三得利音樂廳(Suntory Hall),在國際排名上名列前茅,不僅建築、音響,更值得一提的是它的管理及演出水準,可謂亞洲最高的榮譽。愈晚落成的音樂廳通常建築與音響更好,但不能不提的是大阪音樂廳,它完成於1982年,曾被譽為「古典音樂皇宮」,在日本音樂界扮演重要角色。

談到台灣,賴文福介紹了早期代表音樂家江文也。生於台灣的江文也,成名於日本,以其管絃樂作品《台灣舞曲》在柏林奧林匹克運動會的藝術競技音樂項目中,獲得選外佳作的特別獎,並獲得獎牌一面,但其人生充滿邊緣人的處境。台灣重要的交響樂團之一,就是台北愛樂管弦樂團,過去幾年不但表現亮眼,在國際上用音樂、也舉辦論壇發聲。至於場館方面,賴文福介紹台灣北中南重要音樂廳與藝術文化中心外,也將台灣的國家音樂廳、日本的三得利音樂廳,以及韓國的文化會堂並列,稱之為「東亞最重要的3個古典音樂廳」。

在總結東亞三地的文化特質時,賴文福從人類學角度指出,儒家文化與考試選拔制度是其人才養成的共同基礎。社會普遍相信「教育是能夠使得社會進步的動力」,因此專業考試、音樂學院與國際比賽等成為儒家所強調的正統與智得的體現。然而,因為國家歷史與建設方針,三地發展亦有獨特差異。日本強調集體主義與規章遵守,秉持「和魂洋才」概念,也就是以日本精神加上西方技術,特質是強調集體主義、遵守規範;韓國的特點是激烈的競爭追求成就,將國際承認視為國家榮耀;台灣則具有多元與靈活轉化的特點,雖受儒家科舉與日本規範影響,後期又引進美國的自由思想。所以台灣音樂家追求正統,同時具備跨界與文化外交,最終目標是:「多元文化,重視文化表述,更是在世界尋找自我的位置。」

總結這3個國家,以教育及考試作為社會主流,對師承非常尊敬,經過名師指導才能變成正統,學術與音樂的經營都變成國家形象。各用一句話來形容,日本是國家工程,韓國是成就導向,台灣是多元文化。

綜觀「東亞樂派論壇」的3位講者,看似從迥異的領域出發——薩摩琵琶的古老回響、台語的語音學結構,以及西方古典樂的東漸史,實則共同指向了東亞文化在現代進程中的一個核心命題,那就是——如何在面對外部影響時,確立並發聲獨特的文化主體性。