:::

羅伯.威爾森

相關文章 2 篇

-

城市藝波 Cities & Arts

城市藝波 Cities & Arts巴黎:羅伯.威爾森與路克.邦迪 演繹荒謬劇名作

巴黎劇場每年的上演劇目,永遠少不了荒謬主義劇作家的作品。而本檔期的巴黎劇場,也出現了荒謬劇場之聯合國大戰的有趣場面:美國的羅伯.威爾森帶領義大利知名女演員Adriana Asti,演出愛爾蘭貝克特的《美好的時光》;瑞士名導路克.邦迪(Luc Bondy),挑戰羅馬尼亞尤涅斯柯的《椅子》。

-

紐約

這一波的「下一波」

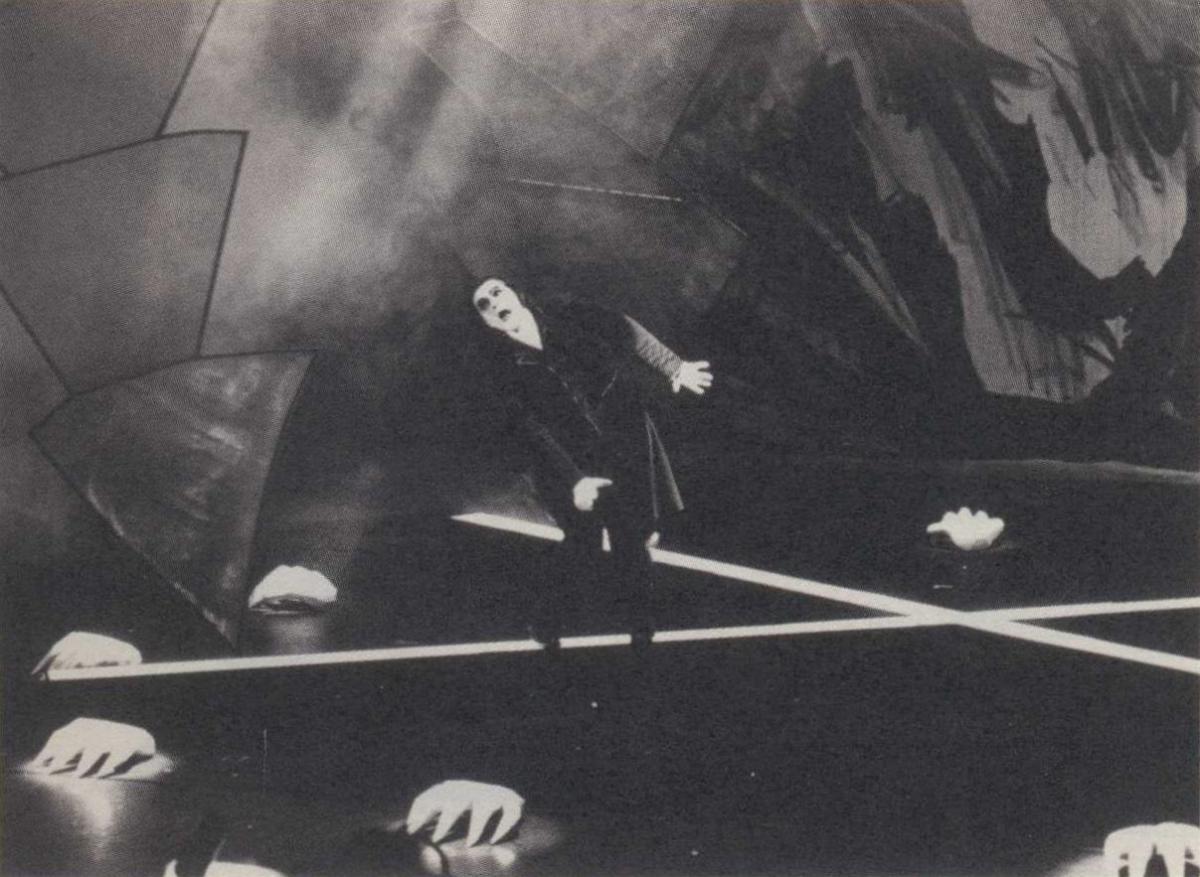

第十一屆下一波藝術節已於去年十二月初在紐約落幕。其中羅伯.威爾森與德國塔麗亞劇團合作的《黑騎士》,傑佛瑞芭蕾舞團的搖滾芭蕾《排行榜》,及唯一來自亞洲的表演團體「沙多諾舞蹈劇場」所推出的《穿越銅鑼之路》,在藝術節中均有令人耳目一新的精采演出。