張震洲

澳洲Griffith University大眾傳播畢。在媒體、出版業服務多年,以表演藝術新聞採訪攝影、全台各地表演場館、藝術節、音樂、戲劇、舞蹈節目等活動記錄為主。目前為《PAR表演藝術》特約網路編輯。

-

文化部攜手八大科技實驗室提供藝術家進駐資源 即日起公開徵件

文化部推動藝文場館科藝創新計畫,聚焦藝術、文化與科技跨域創作,媒合相關資源,培育科技藝術人才,研發新型態展演模式,並持續推進「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」,114年委託財團法人工業技術研究院執行,公開徵求藝術工作者或團體研提實驗創新計畫,促進藝術家(團隊)與科研人員交流,開展新型態展演模式的研發與實踐。

-

《末日前的冬之旅》 重寫舒伯特的孤獨與希望

混亂時代人們總渴望一個精神定錨。村上春樹在《國境之南、太陽之西》中多次提到舒伯特的《冬之旅》,即使聽不懂德語,那份穿越語言的孤寂與情感仍能深切觸動人心。由詩人鴻鴻與黑眼睛跨劇團於4月19、20日在臺北表演藝術中心球劇場帶來的《末日前的冬之旅》,20日晚場的古典版是鴻鴻對《冬之旅》逾40年的深情致意,19、20日午場的爵士版也是一首給當代世界的情詩,願舒伯特交織著悲傷與甜蜜的音樂,為這混沌世界帶來一絲慰藉與希望之光。

-

2025艋舺國際舞蹈節媒合藝術家前往國際演出交流

曉劇場主辦2025艋舺國際舞蹈節(Want to Dance Festival),以「Diversity多元」為題,邀請國內外40個團隊,超過150位專業舞蹈工作者,75場多元演出,同時邀請國內外超過22個場館、藝術節策展人、藝評家、專業人士及觀眾們熱情參與,共創超過7000人次的舞蹈盛宴;更從Opencall Program選出六組具潛力的創作者,獲選明年國際交流主推團隊(Exchange Program),更成功媒合編舞家將前往盧森堡、寮國、以色列、義大利等國演出交流,成為台灣表演藝術向國際發光的舞蹈節暨交易平台。

-

國家兩廳院永續國際年會聯手STAGES永續劇場聯盟 邀請民眾加入劇場永續

2025年第四屆「國家兩廳院永續國際年會 STAGES永續劇場聯盟論壇」於4月14日正式登場,本次特別結合STAGES永續劇場聯盟(Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift)論壇,為聯盟首度於亞洲舉辦論壇。除邀請五個國際級重要劇場代表與會交流,國家兩廳院亦分享如何持續更新實踐永續場館營運策略,並邀請2023-2024年駐館藝術家「無獨有偶工作室劇團」探討綠色製作與團隊經營的實務經驗。2023年啟動的溫室氣體盤查邁入第三年,場館內部軟硬體設施持續優化,今年提出「劇場減碳雙計畫」,包含與iPASS一卡通合作,目標減少交通碳排放量的「劇場交通綠色行動」及降低印刷消耗、鼓勵使用電子票券的「OPENTIX綠色星光計畫」,邀請觀眾一起落實永續行動。

-

2025 Taiwan Week登場 助攻藝術台灣隊登上世界舞台

國家兩廳院於4月13日至19日舉辦2025年第二屆「Taiwan Week-兩廳院臺灣週」,集結台灣藝術能量,攜手大台北地區五場館,推出15檔節目(含正式演出及片段呈現)及多項交流活動,並邀請來自全球22國共48位國際貴賓,包含國際策展人、藝術總監、文化機構代表藝術評論與藝術家齊聚台灣,促進台灣表演藝術與國際產業接軌與合作,是近年台灣表演藝術界規模最盛大的國際交流盛會。

-

蕭東意演出《灰男孩》 挑戰一人分飾十九角高難度獨腳戲

同黨劇團舞台劇《灰男孩》大膽觸及白色恐怖時代下的同志和間諜議題,自2023年首演以來好評口碑不斷,今年再度加演,除了原班底林子恆外,今年的版本更加入了「劇場笑神」蕭東意,雙卡司輪番提槍上陣,一人各演一週。由於《灰男孩》是劇場較少見的「獨腳戲」,需要一人分飾十九角,除了要背大量的台詞外,更考驗演員在轉換角色之間的演技,即使已經是資深劇場演員的蕭東意,在排練初期也大喊辛苦,苦笑表示:「一個人演床戲真的好難啊!」

-

國立臺灣交響樂團新任團長歐陽慧剛 盼啟動國際化與教育深耕願景

文化部所屬國立臺灣交響樂團新任團長由實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任,4月1日與代理團長林麗如辦理交接,由文化部政務次長李靜慧擔任監交人,歐陽慧剛在各界貴賓、親友、國臺交同仁見證下,宣誓就任第14任國臺交團長。

-

威廉.肯特里奇《女先知》 神話照映AI時代的命運寓言

南非當代藝術巨擘威廉.肯特里奇(William Kentridge)以其獨特視覺語彙與敘事手法,在全球引發熱烈討論的作品《女先知》(SIBYL),將於4月11日至13日登上臺北表演藝術中心大劇院。作品以古希臘神話中掌管命運的「女先知」為靈感,融合動畫、音樂、舞蹈與動態裝置,探索當代人類面對命運與科技操控之間的焦慮與無力感。《女先知》不僅是一場藝術的極致展演,更是關於未來與人類自由意志的哲學思辨。

-

湯瑪斯.漢普森睽違八年再登台 攜手NSO獻聲馬勒《少年的魔法號角》

男中音傳奇湯瑪斯.漢普森(Thomas Hampson)睽違八年再度來台,本次攜手NSO與音樂總監準.馬寇爾(Jun Mrkl)演繹馬勒藝術歌曲經典《少年的魔法號角》選粹,同場馬寇爾與NSO還將帶來布拉姆斯的G小調第一號鋼琴四重奏(荀貝格改編之管絃樂版),以及世界首演何昱辰於樂無界計畫「一分鐘交響曲作曲」的創作《不完美的機器》。此外,漢普森在世界各地巡演之餘,對音樂教育始終熱情不減,在13日音樂會前夕,他將於12日下午於國家音樂廳NSO三樓排練室舉行大師班,現場示範並親自指導學生,帶領大家深入了解藝術歌曲的魅力。

-

全民大劇團攜手明華園戲劇總團全新改編《情人哏裡出西施》古裝音樂劇

全民大劇團特邀明華園戲劇總團共同演出經典古裝音樂劇《情人哏裡出西施》,描繪春秋時期越滅吳、西施與范蠡的故事,將歌仔戲與現代音樂劇融合,既有傳統戲曲音律之美、也有流行時事之趣味。編導團隊維持「傳統」,在歷史空白處大筆一揮,顛覆歷史,不但重新詮釋美人西施的故事,也給其他角色淒美又感嘆的結局。

-

台北愛樂歌劇坊搬演雷哈爾《風流寡婦》穿梭古今 引領觀眾重回巴黎美好年代

究竟雷哈爾《風流寡婦》劇中藏有什麼流量密碼呢?距今約120年前(1905年12月30日)由雷哈爾親自指揮,首演起即連續演出483場次外,此作更曾被拍成多個電影版本。2025年,台北愛樂歌劇坊全新製作將帶觀眾穿梭古今,由指揮邱君強、導演陳昶旭,並特邀女高音林蕭淳顄、男中音林政勳等多位聲樂家挑戰這部膾炙人口的輕歌劇,於4月17日至18日在南海劇場連演兩天。

-

橫跨半世紀的大師足跡 「凝視舞臺──聶光炎和我們的劇場時代」特展重量登場

由國立臺北藝術大學戲劇學院與台灣技術劇場協會共同策劃的2025年關渡藝術節旗艦製作《凝視舞臺──聶光炎和我們的劇場時代》特展,透過回望聶光炎橫跨50年的職業生涯,彷彿窺見台灣表演藝術與劇場設計發展歷程,從無到有,從探索到奠基,從個人的美學追求到整體劇場環境的建立。

-

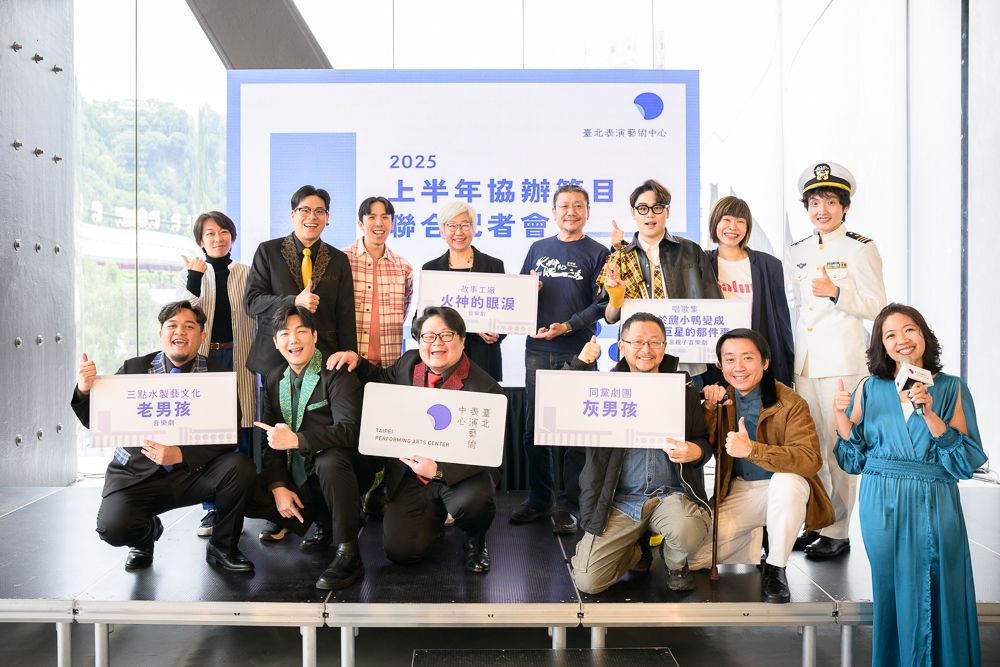

北藝中心2025上半年協辦強檔 精采好戲輪番上演

2025年上半年,臺北表演藝術中心除主辦「北藝嚴選」系列,同步精選四檔協辦節目,涵蓋獨角戲、音樂劇等類型,提供觀眾多元選擇。節目包括:穿著軍靴踉蹌起舞的《灰男孩》、追光穿越30年的《老男孩》、烈焰翻湧中信念不滅的《火神的眼淚》及童話被放入數位流量時代的《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。

-

首屆百大文化基地名單出爐 文化百點織就風土百味

歷經數月徵件及審查,文化部公布「第一屆百大文化基地」110名獲選名單,獲選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵。文化部長李遠表示,「文化就是在你我身邊,最能夠觸動內心也讓你有如回返家鄉的自在感覺」,期盼接下來藉由各地創意十足的文化基地,成為全民共創、共享,感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域。

-

碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場《自由大教堂》亞洲首演 藝術總監夏瑪茲挑戰觀眾認知

「歐洲舞蹈劇場教母」碧娜.鮑許帶領的「烏帕塔舞蹈劇場」(Tanztheater Wuppertal),2022年後與新任藝術總監波赫士.夏瑪茲(Boris Charmatz)及由其創辦的實驗性舞蹈組織「陣地」(terrain),攜手呈獻了一場風暴般的演出《自由大教堂》。作品結合了鐘聲、管風琴、合唱與舞蹈,展現了夏瑪茲對舞蹈的創新與探索。作為一座「沒有教堂的教堂」,此作呼應了藝術家對自由的追求,並以其前衛而富挑釁的方式,質疑社會規範和藝術界限。此作品將於3月21、22日在臺北表演藝術中心大劇院進行亞洲首演。

-

曉劇場《毛皮瑪利》 叩問當代性別認同與探索

曉劇場2025年聚焦「多元」為主題進行一系列製作及策展,以日本鬼才藝術家寺山修司作品《毛皮瑪利》為首發,由藝術總監鍾伯淵聯手團員陳家誼、鄭詠元、吳亦展、資深演員廖治強、實力派歌手演員倪安東及《影后》新生代影視新星牧森,一同於3月21日至30日萬座曉劇場打造獨具台灣當代特色的《毛皮瑪利》。

-

音樂傳承持續延伸 沈錦堂家屬接力讓與著作財產權

3月14日,國立傳統藝術中心臺灣音樂館舉辦一場別具意義的儀式,台灣著名作曲家沈錦堂家屬正式將其音樂作品著作財產權無償讓與臺灣音樂館。這是繼賴德和後,傳藝中心獲讓與的第二位著作財產權音樂家,象徵著台灣音樂文化傳承的重要里程碑。

-

雲門「春鬥2025」邀請台、日、歐五組編舞家以「裸」春鬥

2025年6月21日至22日,淡水雲門劇場將再度舉辦舞蹈編創平台「春鬥2025」,邀請來自台灣、日本與歐洲的五組編舞家,包含原民編舞家巴魯.瑪迪霖(Baru Madiljin)、驫舞劇場藝術總監陳武康、小事製作總監楊乃璇、日本舞蹈科技雙棲創作者梅田宏明(Hiroaki Umeda)及台灣、匈牙利編舞雙人組合李貞葳與法庫亞.佐坦(Vakulya Zoltan),攜手雲門20位舞者,回歸舞蹈的本質,在減少劇場設計元素的「裸」創作狀態裡,發掘最直接、最真實的身體可能性。

-

2025臺灣戲曲藝術節雙旗艦製作 引領觀眾遊歷綺想的平行時空

2025臺灣戲曲藝術節「有(界」無)從「戲曲虛實論」出發,推出11檔精采節目,將「戲曲虛實論」以新時代的舞台美學重新詮釋,展開一場「戲曲vs.虛實」新旅程。

-

愛樂劇工廠《新龜兔賽跑》PLUS重新演繹經典 兒童歌舞劇溫馨再啟程

愛樂劇工廠《新龜兔賽跑》PLUS兒童歌舞劇將在3月15日至16日於臺北表演藝術中心球劇場溫馨再啟程,從烏龜和兔子的第二代視角重新看待龜兔競賽。這次也邀請臺北市私立新民國小合唱團、臺北市立三玉國小合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團表演B班協力演出,呈現豐富又貼近孩子的視聽體驗。