梁山伯與祝英台

-

特別企畫 Feature

真愛亙古 傳奇溯源!

梁山伯與祝英台的故事,以史籍記載來看,可上推到一千七百多年前的晉朝時代,流傳至廣,浙江、安徽、河南、山東都有兩人「遺跡」;以這個故事為本的表演藝術,從歌仔戲、越劇、川劇、粵劇、電影、舞台劇、音樂劇、電視劇到音樂、動畫、芭蕾舞、現代舞都可尋到蹤跡;還被中國提報到聯合國申請入列「人類口頭和非物質遺產」可見其影響之廣、之遠!

-

戲曲新訊

外台一線小生小旦,唱出道地「歌仔味」

活躍於北部歌仔戲外台、老字號的民權歌劇團近年整編多齣傳統老戲,致力於保存歌仔戲的優美韻味,今年繼一齣以宋代包公案《貍貓換太子》為本的《九曲橋》,深獲老戲迷和學者讚賞後,再推出號稱歌仔戲「四大柱」之一的《梁山伯與祝英台》,邀請外台實力派演員共聚一堂,以紮實演技、道地歌仔好韻,詮釋這齣四句連、七字調、都馬調連台的經典老戲。 《梁山伯與祝英台》特邀「金嗓小生」陳美雲、民權前當家小生林美玉(阿綢)共同飾演梁山伯。陳美雲出身「拱樂社」童生,十六歲即正式擔任主角小生並迅速竄紅,唱腔優美有如行雲流水;睽違舞台許久的林美玉師承黑貓雲、亂彈嬌、邱火榮、王束花等前輩藝人,嗓音渾厚,咬字清晰自然,是走紅於八○年代的知名小生。祝英台則將由「氣質小旦」林美香、「美聲唱將」林嬋娟連袂擔綱。林美香擅演苦旦,秀麗優雅的氣質擄獲不少戲迷的心,多次受邀前往東南亞、兩岸交流演出。林嬋娟則是民權當家旦角,天賦的好嗓音加上家學淵源,唱念極具韻味,真性情的演出令人動容。(廖俊逞)

-

戲曲 國光打造第一齣本土新編崑劇

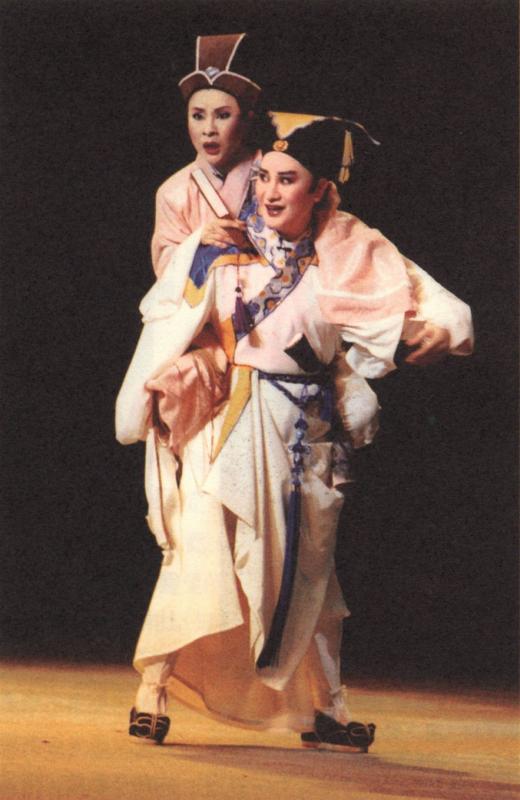

四生三旦同唱《梁祝》

打著第一齣本土新編崑曲名號,《梁祝》不依循《長生殿》和《牡丹亭》的兩岸崑曲合作模式,只找來上海崑劇團沈斌導演、蘇州大學的編曲家周秦負責聲腔,演員部分全都土產,匯集國光、台灣戲專國劇團、台灣崑劇團三團的京崑演員同台,推出四生三旦同演「梁祝」的陣仗。

-

戲劇

戲劇雨中「梁祝」,搭建共同記憶

當我們檢視這個演出時,不能不回頭看看《梁祝》在老一輩人心目中的地位,新世紀的此刻,他們或獨自或攜伴或帶著兒孫輩,在冬夜細雨的廣場,坐在塑膠小板凳上,看著當年猶未出生的演員們,唱著同樣的曲調,再一次搬演如數家珍的淒美愛情故事,生命傳承共同的悸動,以及此時此刻大家團聚在一起的經驗,相信每一個蒞臨現場的人都無法輕易忘懷。

-

回想與回響 Echo

且讓明星歸明星

如今,生產歌仔戲明星的機制已經消失,台灣不可能再有第二個「楊麗花」。如果後來者不能認清楊麗花成名的時代背景因素,仍嚮往影視明星的風光,那麼,歌仔戲將隨本土熱的消退而漸入死寂。

-

回想與回響 Echo

紅樓戲盡情未盡

有些戲,因爲要一夜演完,就割捨很多精華片段。如果連續兩天,或更多天,演出一個完整版,觀衆會接受嗎?是不是能一試呢?

-

戲劇

傳統與創新

誠如本刊專欄作家馬森先生所言,一切藝術都是在突破前人的規範和建立自己的規則中拔河,本月的戲劇節目倒也都符合這個觀察。