京戲啓示錄

-

即將上場

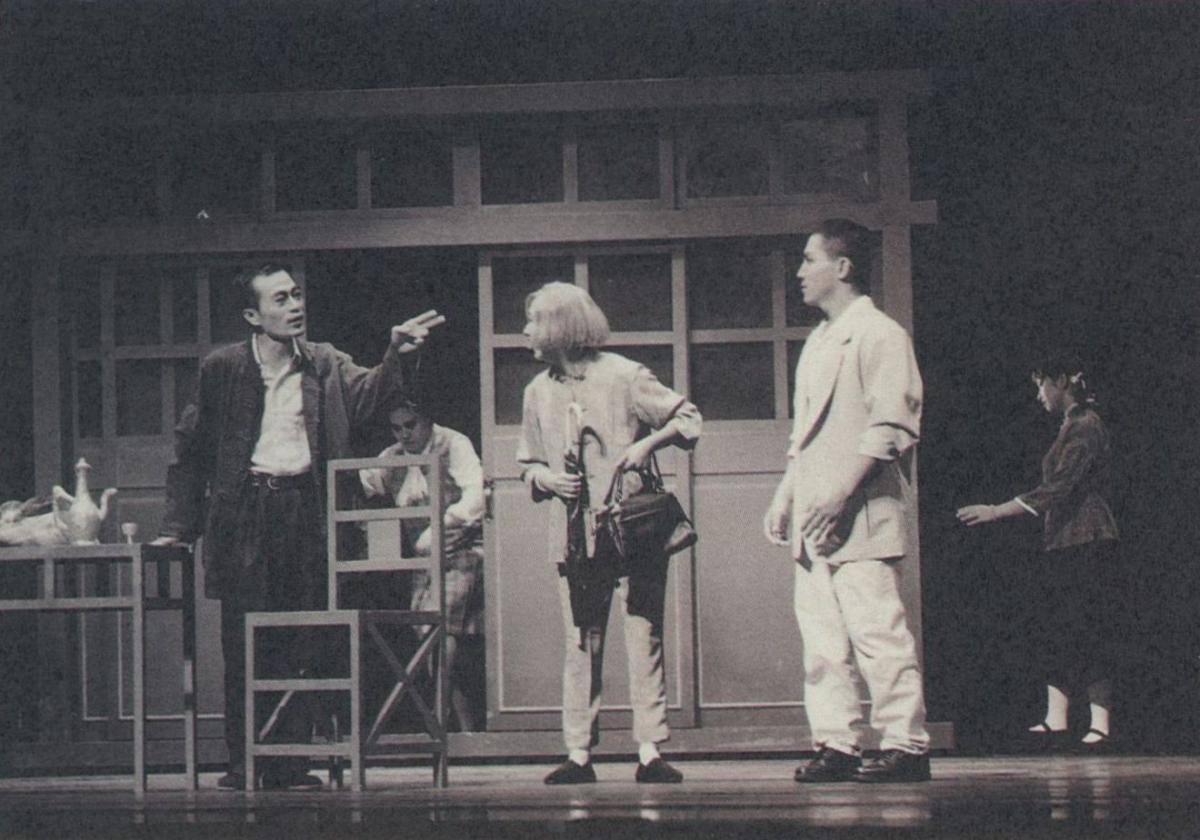

屛風表演班演出《京戲啓示錄》

「風屛劇團」推出「梁家班」故事──一個民國三十年代的小梨園行,爲了戲班生存而排演改良式京劇「打漁殺家」──的舞台演出,彩排時卻凸槌連連,人人各懷鬼胎,眼看首演日就要到了。 《京戲啓示錄》以「戲中戲中戲」的敍事結構,將「風屛劇團」、「梁家班」、「打漁殺家」三齣戲串連在一起,是李國修的半自傳式劇作,首演於一九九六年。四年之後,虛構的「風屛劇團」再度登「台」,集合了李國修、李天柱、朱陸豪、李小平、王珀、黃宇琳、夏靖庭、游安順、樊光耀、呂羿慧、劉珊珊等各個表演領域的多位演員,進行全台巡迴演出。

-

藝問藝答

藝問藝答 藝搭藝唱

如何訓練自己豐富的肢體語言?臨場反應的重要性?演出時如何應付臨時發生的狀況?是什麼原因讓您執著於舞台劇的表演與生活?(台北.陸湘蘭) 一九七四年我在世新唸五專五年級,因爲興趣與好奇心的驅使,我加入了「戲劇硏究社」,經過將近兩個月的排戲,終在校慶日當天於廣電大樓的小劇場粉墨登台。在舞台上飾演一名有點可笑的老佣人。雖然兩百個觀衆座位席上僅坐了四十幾名觀衆,似乎是那一小撮觀衆回報給我淺淺的笑聲與謝幕後輕微的掌聲,使我頓覺站在舞台上能滿足我卑微的成就感。那齣戲是《樑上佳人》(熊式一編劇),我的舞台處女作,從此也展開了我的舞台生涯。 一路摸索著演員肢體語言的表演空間,直到一九七九年加入「耕莘實驗劇團」(蘭陵劇坊前身),方才恍然過去學生時代的表演只能用「學長帶學弟,大家學我這樣演」的土法煉鋼方式上台演戲。你可以想像一齣戲不論有八個、十個角色在台上,其實每一個演員都只是在模倣導演師出無門的表演方法。原來,豐富的肢體語言必須經過專業的訓練;原來,無師自通或自我瞎摸索的表演方式是行不通的。 在耕莘那段接受表演訓練的日子,是我學習肢體語言與想像力等重要的認知與成長階段。幸蒙吳靜吉博士親自授課,啓蒙了我對表演藝術的崇敬與日後精進追索與創作的旅程。 在當時訓練課程中,學員必須丟掉所有關於社會約束的拘謹、丟掉彼此的戒心與防衛、丟掉所有對表演認知的刻板印象。你只要專心、盡情並注意肢體,安全的投入老師所設計或引導大家的遊戲中。回想我們各自歷經的童年,最敎人忘我用心的遊戲是「扮家家酒」。童戲中,沒有劇本,只有隨興隨時轉換角色扮演與久久不能劇終的想像飛馳與童伴──飆演技。在耕莘那段日子,一個二十郞當歲的我,於訓練過程中,方才重新學習回到童年最自由的表達方式;重新認識自己原本被社會世俗壓抑潛藏經年的肢體與語言,是可以被再挖掘、是可以充滿豐富的想像。總歸一個字──「玩」。玩自己的肢體、玩自己的聲音、玩自己的想像力就能讓自己擁有豐富的肢體與語言。但,前題必須是你要碰到一位好老師敎你怎麼玩! 生活中,大部分的人都會在不同的環境裡碰上一些意外狀況或尷尬場面。多數人的處理方式是不知所措、啞口無言,甚至臉色蒼白、口吐白沫。少數人較能臨場應變、發揮機智,甚至逢兇化吉、解除危機。人生本就是一個大舞台,

-

回想與回響 Echo

《京戲啓示錄》啓示了什麼?

屛風表演班的《京戲啓示錄》演出後,大家都認爲表露了作者李國修的眞感情,技術上也超越了屛風以前的作品。但是,《京戲啓示錄》眞的隱晦難解嗎?恐怕未必吧!

-

戲劇

《京劇啓示錄》啓示京劇錄

京劇或其他形式傳統戲劇中的一段唱腔、一個身段,都可以成爲濃濃的鄕愁,在這歷史經驗與記憶中,往往還混雜了許多像是政治介入或戲劇庸俗化等的不堪。無論多麼不堪,如果我們無法面對,鄕愁只會成爲愚蠢的情緒,無法化成生命的智慧,李國修經過十載努力,終於在舞台上參悟了舞台與生活間詭譎的互動。

-

戲劇

《京劇啓示錄》:起士在哪裡?

《京劇啓示錄》在建構小我意識(而不是「大我」:族群融合的台灣人)的趨勢中,所帶給我們的路線是極其可貴的一條路線,尤其相對於某些把「台灣史」掛在嘴邊的作品來說,《京劇啓示錄》顯得可愛多了。

-

戲劇

《京戲啓示錄》:屛風與過去的自我對話

屛風表演班十週年大戲《京戲啓示錄》,以戲中戲的形式將劇團經營的點滴、中國近(當)代史、京戲的沒落波折呈現出來。《京》劇形式與內容的交錯,恰好呈現出屛風過去與現在的對話。