臺北表演藝術中心

-

北藝學院秋季課程登場 從歐洲劇場到舞台實作激盪深度對話

臺北表演藝術中心今年首度推出的「北藝學院」課程,春季班引介戲劇構作的基本概念,由東方傳統文本為基底,探究文學如何轉化為劇場創作,經歷一季深入的文本閱讀與解析,秋季課程將視角轉向歐洲,邀集雲門舞集創辦人林懷民,戲劇學者楊莉莉、羅仕龍和深諳歐陸劇場文化的導演暨戲劇顧問王世偉,以14堂講座與8堂工作坊,展開對「構作與創作」的對話。

-

邀大家開啟「兒童模式」 2025臺北兒童藝術節打造城市藝術遊樂場

由臺北市政府、臺北表演藝術中心共同主辦的第26屆臺北兒童藝術節(下簡稱兒藝節),將於6月28日至8月2日登場。臺北市政府誠摯邀請大小朋友一同「開啟兒童模式」,沉浸於充滿驚奇的藝術冒險之中。今年藝術節規劃了9檔售票節目,涵蓋光影、偶戲、音樂及戲劇等豐富內容;另有多項免費活動將深入台北市12個行政區,同時帶來3場戶外演出。此外,還有適合全家共遊的互動展覽及工作坊,讓藝術體驗零距離。

-

《末日前的冬之旅》 重寫舒伯特的孤獨與希望

混亂時代人們總渴望一個精神定錨。村上春樹在《國境之南、太陽之西》中多次提到舒伯特的《冬之旅》,即使聽不懂德語,那份穿越語言的孤寂與情感仍能深切觸動人心。由詩人鴻鴻與黑眼睛跨劇團於4月19、20日在臺北表演藝術中心球劇場帶來的《末日前的冬之旅》,20日晚場的古典版是鴻鴻對《冬之旅》逾40年的深情致意,19、20日午場的爵士版也是一首給當代世界的情詩,願舒伯特交織著悲傷與甜蜜的音樂,為這混沌世界帶來一絲慰藉與希望之光。

-

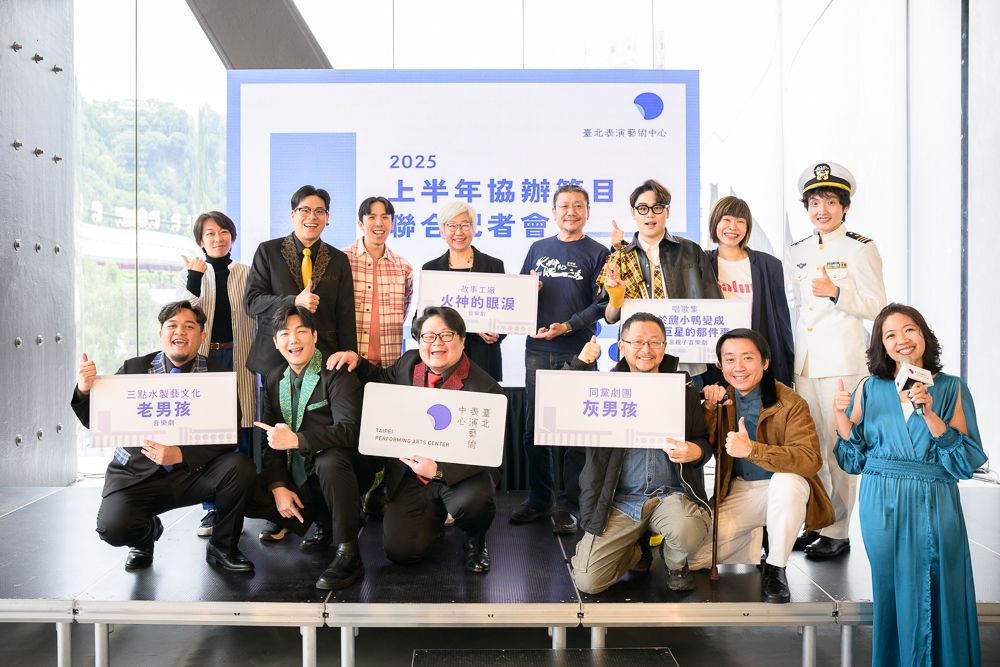

北藝中心2025上半年協辦強檔 精采好戲輪番上演

2025年上半年,臺北表演藝術中心除主辦「北藝嚴選」系列,同步精選四檔協辦節目,涵蓋獨角戲、音樂劇等類型,提供觀眾多元選擇。節目包括:穿著軍靴踉蹌起舞的《灰男孩》、追光穿越30年的《老男孩》、烈焰翻湧中信念不滅的《火神的眼淚》及童話被放入數位流量時代的《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。

-

北藝中心推出「北藝嚴選」系列 將首度打開「超級大劇院」

臺北表演藝術中心於2025年盛大推出「北藝嚴選」系列,匯集來自世界各地頂尖藝術家和其作品,包括德國藝術家郭貝爾(Heiner Goebbels)《每件發生了,還要發生的事》、法國編舞家夏瑪茲(Boris Charmatz)《自由大教堂》、南非藝術家威廉.肯特里奇(William Kentridge)《女先知》、波蘭導演盧卡斯.塔沃柯夫斯基(Łukasz Twarkowski)《共和國》、黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》等,五部充滿實驗性與深度內涵的劇場作品,探索人類存在的本質、社會變遷及未來的可能性。

-

銀河集會馬戲作品《超展開》 在崩塌世界中尋找希望

臺北表演藝術中心2024馬戲節本週迎來法國馬戲團體「銀河集會」,帶來震撼人心的作品《超展開》。這齣作品營造一個正在崩解的世界,透過精湛的馬戲技巧、獨特的舞台設計和充滿各種超展開的情節,探討人類在面對崩塌的環境時,如何展現出驚人的韌性與創造力。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups注入產業新血,在舞台上一堂實戰文化課

劇院今天不賣票。 偌大的空台,就要上演許多青年藝術家的人生第一齣創作,燈光吊桿控台布景蓄勢待發,要讓年輕世代青年藝術家寫下一堂堂實戰筆記,感受那個舞台上獨特的空氣感,想像觀眾席上那一波波投射而來充滿期待的目光。台灣各大表演藝術場館相繼推出青年藝術家扶植計畫,要讓場館成為新生代藝術家的「靠山」。 「開發創作者潛能,是國家兩廳院在藝術家培育計畫的邀請角度」,國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示,目前兩廳院相關計畫包含「新點子實驗場」及「駐館藝術家計畫」等等,希望回應產業實際現況,將資源挹注於相對具經驗及未來有高度發展潛力的藝術家們。 兩廳院開發創作者潛能,建立國際交流連結 劉怡汝說,「我們提供藝術家從既有經驗和基礎,深化創作論述、熟成節目製作、並豐富實踐技能的場域。」除了在演出節目安排,兩廳院也以讀劇、階段呈現、創意工作坊等形式,藉由藝術家的作品與觀眾反饋,讓作品更臻於成熟。今年比較特別的是兩廳院希望可以讓青年世代提早與國際接軌,與亞維儂藝術節合作「不可能的傳承」藝術家培育計畫。 「不可能的傳承」藝術家培育計畫首屆由法國編舞家瑪蒂德.莫尼葉(Mathilde Monnier)為計畫總導師,帶領兩梯次各20位來自全球藝術學校、劇院、藝文機構、藝術節等具潛力的創作者,參與每梯次為期一週的培育計畫,透過講座、大師班、演出觀摩及一對一討論等,挑戰原本被視為「難以傳承」的藝術創作。劉怡汝說,這個計畫從2024年到2026年,為期3年,每年都會推薦兩位藝術家前往交流。 今年兩廳院推薦周寬柔、洪唯堯兩位藝術家參與,其中洪唯堯表示,這是一個比亞維儂「IN」還要再「IN」的一週,除了看戲,每天都會跟前一天看戲的主創對談,密集地與各國各類型藝術家工作、排練,深度活在城中一週像一個月,收穫滿滿。」

-

台德攜手共創兒童青少年劇場新視野 交流兒少藝術教育經驗

為促進台灣與德國在兒童及青少年劇場領域的交流與合作,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)與歌德學院(台北)德國文化中心(Goethe-Institut Taipei)於2024年10月24日至27日,首度共同舉辦「臺德2024表演藝術國際論壇─兒童及青少年劇場發展的創新與研究」。

-

聚焦創新與未來 亞太表演藝術中心協會年會重返台灣

亞太表演藝術中心協會(AAPPAC)年會於9月4日至6日於臺北表演藝術中心盛大舉行,AAPPAC年會睽違12年再度回到台灣,以「小心間隙,挺進前行」(Mind The Gap, Lead The Path)為主題,聚焦探討全球表演藝術場館在傳統創新、在地連結、永續發展及AI技術等方面的挑戰與機會。

-

第8屆「亞當計畫」揭幕 首度推出表演策展人學院

第8屆「亞當計畫」(亞洲當代表演網絡集會)年會於臺北表演藝術中心正式登場,來自14個國家、超過200位藝術家及策展人聚集於台北,以「舞動時態」(Choreographing Theirstories)為題,發展「藝術家實驗室」、「新作探索」、「交流與論壇」等3大區塊。此外,今年「亞當計畫」首度與國家文化藝術基金會攜手合作,推出全新單元「Curatok:表演策展人學院」,邀請國外重量級策展人來台,培育新世代的策展人。

-

蒂妲.史雲頓讓《親愛的帕索里尼》化身伸展台 向20世紀電影大師致敬

2024臺北藝術節《親愛的帕索里尼》將於8月23日至25日在臺北表演藝術中心藍盒子登場。首度來台的重量級演員蒂妲.史雲頓(Tilda Swinton)攜手時尚歷史學家奧利維耶.薩亞(Olivier Saillard),將劇場空間化作全白伸展台,一套套出自帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)電影的戲服,在舞台上一一自箱中被取出,蒂妲.史雲頓將自己身體當作服裝載體,讓這些曾經僅為一齣電影裡而生的服裝,透過她重新詮釋,以主角身分再次鮮活起來。

-

蒂妲.史雲頓8月訪台 北藝中心演出《親愛的帕索里尼》

榮獲威尼斯影展終身成就獎、重量級演員蒂妲.史雲頓(Tilda Swinton)首度來台,將於8月23日至25日在臺北表演藝術中心藍盒子演出由時尚歷史學家奧利維耶.薩亞(Olivier Saillard)所構思的作品《親愛的帕索里尼》(Embodying Pasolini)。這是一場結合電影、時尚、歷史的華麗呈現,在義大利、法國、希臘引起熱烈迴響後,首度跨出歐洲,於台北帶來亞洲首次、同時也是獨家的演出。

-

同島一命 金枝演社《西來庵》再現生猛、草根、爆發力

金枝演社醞釀多時的旗艦製作《西來庵》,過去受疫情期間影響一波三折,終於將在8月9日至11日於臺北表演藝術中心大劇院隆重首演。該劇以1915年日治時期的西來庵事件為背景,講述余清芳率領數千農民為了守護家園而起義,反抗日本殖民统治的故事,金枝演社以生猛草根力量重新詮釋這段抗爭歷史。

-

2024臺北藝術節 8月2日至9月8日登場

邁入第26屆的臺北藝術節將於8月2日至9月8日登場,今年主題為「時間博物館」,包括九檔售票、一檔免費節目、二場免費駐地研究分享,共計40場次演出,參演藝術家來自日本、法國、比利時、泰國、台灣,從不同角度、以不同形式,展現看待及處理歷史的多元角度。

-

韓國授權音樂劇《小王子》中文版 北藝中心演出12場8位演員輪番上陣

由C MUSICAL主辦、北藝中心協辦的韓國獨家授權音樂劇《小王子》,自5月9日至19日在臺北表演藝術中心藍盒子一連演出12場,由八位音樂劇演員輪番上陣,不同卡司組合激盪出不一樣的火花。

-

《那一天,彩虹出現》 苗栗原創客語音樂劇魅力再現

由苗栗縣政府、苗栗縣苗北藝文中心及客家委員會主辦、臺北表演藝術中心共同主辦(台北場)、衛武營國家文化藝術中心協辦(高雄場)的《那一天,彩虹出現》苗北原創音樂劇,本週末將於台北表演藝術中心盛大演出。19日舉行巡演記者會,除了主演郭子乾、官靈芝、倪安東及吳侑函,主創團隊包含導演梁志民、音樂總監陳國華、製作人何康國、編舞吳義芳亦出席記者會現場,一同見證這部屬於苗栗的原創音樂劇,展開台北、高雄巡演的重要時刻。

-

亞太表演藝術中心協會年會 9月將於北藝中心舉辦

甫辦完「劇場技術展 THEATRE TECH EXPO」,在「超級大劇院」迎來6000多名劇場專業人士及一般民眾的臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心),接下來又將於9月4日至6日主辦今年「亞太表演藝術中心協會」(Association of Asia Pacific Performing Arts Centres,以下簡稱AAPPAC)年會,接待來自國際的44個重量級表演藝術中心與33個藝術場館╱組織。

-

年末衝一波北藝中心 2023馬戲節揭幕

邁入12月後,節慶氣氛愈來愈濃厚,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)「2023馬戲節」即將於12月21日至31日拉開帷幕,為觀眾帶來4檔節目,邀請觀眾一同走入當代馬戲的奇幻世界。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature臺北表演藝術中心:以場館作為亞洲劇場平台

自2017年起,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)以「讓亞洲發現亞洲」為理念籌辦亞當計畫(ADAM),藉此連結亞太地區的藝術機構及創作,撐開互動的空間與思想的資源共享,成為各地創作者串連的集聚地,對「亞洲」的構成進行創作性的交流與探討。 亞當計畫在2023年正式邁入第7屆,作為北藝中心開館以來首次的實體交流年會,場館則以構築「亞洲共製中心」為目標,讓台灣成為亞洲的交會站,向藝術家和場館發出邀請,共建促進連結與分享的平台,提出一種重新理解亞洲的方式,北藝中心執行長王孟超甚至喊出「立足亞洲,望向世界」的宗旨。 台灣的交界優勢 然而,儘管有具體、可計量和歸類的地理基準,但對亞洲的想像卻是恆常變動、不可化約的定義,並擴延出許多當代論述。尤其在南轅北轍的文化脈絡、語言差異、歷史經驗、生命政治等面向,彼此又該如何藉由表演藝術作為路徑尋找異同之處,緊密地互動,進而形成親密的共同體?受限於台灣的地理位置,我們看待亞洲觀念幾乎只放眼於「東亞」,又該如何連接從未交集過的區域與差異較大的文化,並產生更多當代表演的想像? 王孟超道出台灣處於交界地帶的優勢:「除了位於東北亞和東南亞的中間,亦是華人語系、南島語系、新移民族群的混合體,在文化上有足夠的多樣性與精采度。但過往台灣的藝術環境及許多生成一直隨著歐美的藝術養成和腳步前行,缺乏自信,更難以強調出獨立性、真實的面向和獨特的亞洲視角望向全球。即便如此,台灣還是能夠在中華文化的傳統基礎上,發展出屬於自身的身體形式,也在具有西方當代性學習當中,走向一種普世性,可以代表亞洲與西方溝通的其中一個方式。」

-

串聯各地藝文場館 「創意熟成平台」重返北藝中心

由臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)發起,與衛武營國家文化藝術中心、臺中國家歌劇院輪流承辦的「創意熟成平台」,於11月16、17日再度於台北登場,這是北藝中心場館正式開幕後的首次主辦,共有33個節目/作品參與平台計畫,展現台灣豐沛的創作能量。