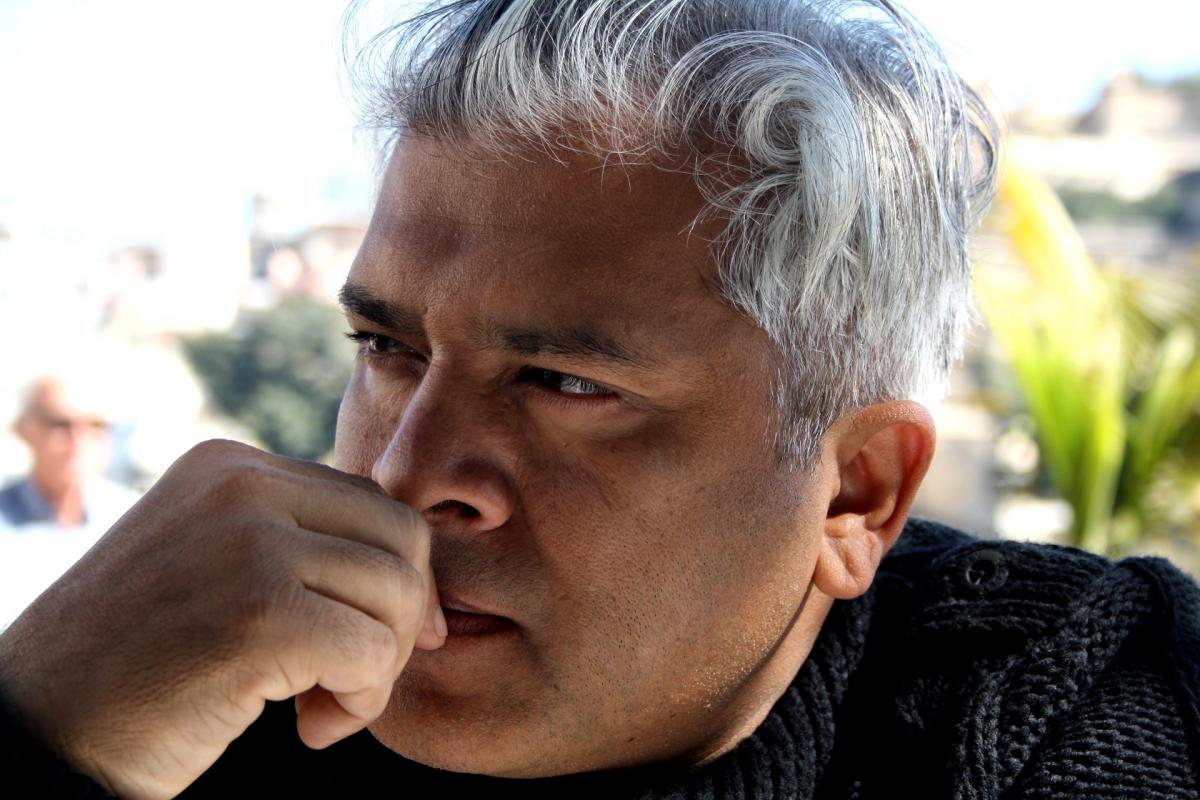

许仁豪

国立中山大学剧场艺术系专任副教授

-

戏剧

戏剧谁的房间?何种大象?

极简的空舞台,上舞台吊挂一整排半透明衣套,或半身或全身,灯光从后方照射过来,营造出一种若隐若显的视觉;中间安插几台洗衣店常见的抽风扇,不停地转啊转,与上方洗衣机的监控投影,两相呼应,一方面营造出一种日常生活感,一方面透过影像的反复播送以及风扇的持续运转,让日常生活的寻常节奏在艺术舞台上变成了一种「怪诞诡异」(uncanny)的非日常。再往上,舞台灯架上悬挂著各种真空包,像是办案的种种证物,有小说、玩偶、各种杀人利器等等让人联想到节目单上所说之莫斯科三姊妹弑父犯罪现场搜集而来之呈堂证供。循环播放的监视器影像垄罩在写意的舞台上,在可见与不可见,有声与无声之间,日常表象的裂隙被打开,不可说的非日常逐渐渗透出来。舞台设计呼应著演出母题:房间里的大象(the elephant in the room),那个巨大的存在,但却又秘而不宣地存在众人的沉默之间,存在却不可说,可见亦不可见。 在童话钟声的引导下,一身素白洋装的三姊妹从吊衣架后方鱼贯出场,怡君坐在下舞台唯一的一张椅子上念出她们的故事。上方萤幕以中俄语写著:「女孩子是什么做成的呢?鲜花和铃铛,谜语和果酱。」说故事的怡君用童话故事的语气诉说著:「在莫斯科西边的偏远小镇上,一座矮矮的红色房子里,住著爸爸最爱的三姊妹。他们穿著白色的洋装,从不穿鞋子,但她们的袜子比雪花还白净」如是,伊娜、克拉拉、跟丝娃波塔三姊妹以白雪公主一般的形象走到我们眼前,在童话世界的钟声里,她们像是迪士尼乐园反复登场的人物,行礼如仪,以偶一样的编舞动作,上下左右,前前后后,以极佳的节奏阵列变化,演出红房子里的好女儿,爸爸的小公主,直到忽然风云变色,父爱变成了囚禁压迫的来源,在性的耻辱与初夜欣喜的交杂感受下,伊娜成了新的妈妈,三姊妹成了父权世界的禁脔,她们反复循环扮演好女儿、好妻子的角色,旋转木马一般,转成了无法停止的实验室白老鼠,日日夜夜,无始无终,无有出期。

-

戏剧

戏剧在现身与再现之间

从「南洋姐妹会」到「南洋姊妹剧团」,夏晓鹃带领的外籍新娘草根社会团体,1995年开始的识字班,2003年成立南洋姐妹会,2009年成立剧团,透过剧场诉说姊妹的生命故事,至今走过22个年头,算是台湾从社会草根组织发展成民众戏剧团体的重要案例,除了实践民众戏剧作为一种文化行动之外,在历年的展演下来,她们也发展出从真实自我生活提炼而来的独特美学。 此次的《渡海.度老》由带领石冈妈妈剧团的李秀珣担任导演与剧本改编。从演后谈分享的工作方法与展演的全貌来看,编创排练过程还是依循民众剧场方法,以导演带领大家共创共制为主轴,从各自的生命体悟出发,最后汇整出了一台素朴但却动人的好演出。 演出虽然以雷蒂娜女士跟女儿李晓婷为主轴,但中间穿插多人多线平行交织的情节,形成一种多音复调,众生百态的展览式结构,而非一个单线起承转合的闭锁式完整结构。演出尚未开始,姊妹们合唱的歌谣便回荡在剧场里,沧桑的声音追问著:「天茫茫,地茫茫,无边无际太平洋,月光光,心慌慌,故乡在远方」歌谣唱出外配离乡背井的辛酸,也对现场的观众们诉说身无可栖的凄凉。然而歌声不仅只要诉说情感,还要追问,带出演出作为一种提升社会意识的诉求。灯亮,演员姿态万千地从舞台的不同方位登场走位有的滑直排轮移动过场,有的枕著枕头用身体毛毛虫一般横斜过去;有的戴著面具,有的穿著水袖;有的仗著辅具单脚行走,有的推著轮椅出场。最后众人汇集到了舞台中央,围绕著轮椅形成一幅静态的塑像群,演员爬上了轮椅,手持钓竿钓著前方的纸钞。这个颇具诗意的开场明显是从民众剧场的「欲望彩虹」、「静止雕像」与「意象剧场」发展而来,演员登场并非只是代言角色,而是在演员自我和创造的角色之间,打开了现身的空间,让观众看到各自纷呈的欲望彩虹,以及在这个彩虹光谱背后无形的社会结构力量。新住民及其二代,在这个现行社会结构下,往往被到台湾捞金的刻板印象所烙印,在夹缝里求生的非战之罪往往是主流社会凝视之眼下的压迫结果,从轮椅起身爬上钓钱,这个静止的意象作为开场的定锣声,抢眼是抢眼,却令在观众席间凝视他们的我们感到深深不安。

-

戏剧

戏剧第四面墙内外的爱情

台南人剧团的《爱情生活》从首演至今,已经巡演多次,其以男色经济打造出来的立基市场(niche market)长销剧路线,除了突围艺文观众同温层,让大量男同志族群走进剧场之外,也让喜爱BL的腐女族群走进剧场。近来剧场圈的定目长销剧风潮,大致上多半处理都会爱情或是婚姻主题,情情爱爱加上当代人孤单寂寞、真情难觅的议题,演员外型吸睛,舞台炫目好看,加上够说服力的演技,大致上都能吸引一定数量的观众,比如横向移植的音乐剧《LPC》,或是改编自流行IP小说的《婚内失恋》都创造出亮眼的票房,以及一再演出的风潮。 台南人剧团这几年深耕男同志市场,也算是开创出了某种男同志都会观剧风潮,而《爱情生活》则是其中的代表作。 乍看之下,《爱情生活》卖的是在男同志族群无往不利的男色经济。舞台以酒吧夜店风打造,橘黄霓虹灯大大闪烁著「WORK OUT」两个大字,呼应著男同志群体对于上健身房打造肌肉身材的日常现象,白磁砖搭成的方框底下闪烁著幽幽蓝光,是夜店常见的灯光设计,框里铺满著沙,中间是一个白色双人浴缸;边框上满摆满了象征都会男同生活的时尚品味,纯白色的瓶瓶罐罐可以是Muji的沐浴用品,也可以是Le Labo昂贵的东京限定城市香水款;拖鞋与内裤的品牌一方面标记著男朋友的品味与身分,一方面也是三角关系的战场;更重要的是散落各处的哑铃与拳击手套,那是男子气概的必备物件,也是整个舞台,男性气质擂台赛的象征所指,WORK OUT除了健身运动之外,作为英文片语也有解决、把关系处理好的动词作用,在整个演出过程,两个字除了指涉健身,也大声地呐喊著,男同志爱情关系到底能不能成功,迈向婚姻修成正果的提问。

-

戏剧

后人类时代的人类展演

后人类主义(posthumanism)在人文学术圈早已不是什么新鲜的名词,作为对人类中心思想的批判资源,「后人类主义」的风吹进表演艺术,除了引发学者开始研究动物的表演,比如早期马戏团中的人与动物共演,也引发了多种非人类受众的展演行为,比如植物音乐会,比如狗狗剧场。但这些研究或是展演多半停留在实验或是概念层次,要真的蔚为风潮或是对表演艺术产生根本性影响,说真的,还有待观察。 表演艺术中的动物登场,多半还是以「拟人化」(anthropomorphic)的方式出现;亦即,以拟人的方式赋予动物主体,让牠们感知、表情达意、甚至思考与行动。借此,动物从「牠」们变成「他」们的过程,便不再只是属于人的「物品」,而成了自己的「主人」。但动物真的因此就获得赋权,不再从属于人了吗?说实话,不论如何展演再现,动物的本体,只要是在人的认知框架下,便无能成为其自身。我们顶多能做的是在伦理学的层次上,打开人类与动物的主客界线,位移人类本位思维,在「拟人」手法打开的戏剧假定性时空里,重新检视人性,展演动物,最后关乎的还是批判性地认识人性本身。 如果从这个观点切入魏于嘉的剧本《大动物园》,我们便能「听」出剧作家,透过「展演性」(performativity)打开「人性」与「兽性」之间的辩证空间,最后取径「表演动物」重新思索如何「变成人类」的伦理学命题。

-

音乐

音乐超越感伤的悼念的艺术

由陈欣宜带领的新古典室内乐团,发展多年,从古典音乐演奏与编创的实验精神出发,努力尝试跨界表演,突破传统音乐会的编制与演出模式,在舞台布景、场面调度以及展演结构上,屡屡创新,这几年来也是跨界艺术的话题团队之一。 这次的《旗津白玫瑰.25纪事》取材自团队发源地高雄的在地故事,以旗津「二十五淑女之墓」背后的工殇历史出发,在追忆悼念与超越创伤之间,再度以跨领域艺术的方法,解构了「音乐会」的惯习,也突围出许多令人耳目一新的艺术语言。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature剧场现代主义与文化冷战

在我们熟悉的台湾戏剧史叙事里,李曼瑰往往是反共抗俄剧的同义词,她一个人几乎等同了党国威权时代的戏剧文化。因此,她的剧本必然是改革前的老派话剧,服膺于反共抗俄的正邪二分套路,千篇一律,了无新意,除了历史的考据价值,应该没有美学的价值。但事实上,正如同钟明德把小剧场运动的起点拉到她返台后所开始的计划,李曼瑰在台湾戏剧美学的变迁上应占有转折性的重要历史位置,对我来说,这便是剧场现代主义美学的引入。 李曼瑰为了「新世界剧运」,开启了系列历史剧写作,比如《汉宫春秋》(1956)与《大汉复兴曲》(1957),一开始固然受到党国意识形态的指导,但她在西游之后,受到西方现代主义戏剧美学的洗礼,回国后积极推行小剧场运动,企图在戏剧思想与形式实验上突破,而因此出现了创作风格的微妙变化,而其中关于「历史再现」的议题成为了其剧作实验的核心。

-

ARTalks

ARTalks持续直球对决的文化行动

编按:由差事剧团制作,段惠民执导,2022年6月首演于台北牯岭街小剧场。演出透过一个奇幻爬山旅程的诡异寓言,回顾1970年代的「保钓」运动历史。

-

戏曲 展演历史,表演台湾

戏曲 展演历史,表演台湾从《船爱》与《步月.火烧》的景观化展演谈起

最近高屏两地不约而同推出两出大成本、大制作的历史剧公演。首先是2月中旬配合台湾灯会在卫武营户外登场的《船爱》,接著是3月底在屏东千禧公园,作为六堆300的旗舰活动《步月.火烧》。(注1)两出戏的取材与剧本结构十分不同,《船爱》由古至今,散点式撷取历史片段,没有完整事件的起承转合,而是浏览式的汇集,历史成了流转的古今风景;《步月.火烧》聚焦单一历史事件,情节来龙去脉完整,人物随事件变化起伏,舞台上的历史如同说书,以古喻今,晓以大义。

-

演出评论 Review

搜神与求道

天狗的文化意涵被挪用到当下的台湾,剧情走到最后,透过僧人的媒介,我们了解到天狗有可能只是宗房面对巨大创伤的心像投射,舞台上虚实的演绎,到了结尾也不让我们知道到底天狗最后有没有出现,成与败、生与死都变成了一个谜,这个开放的结局,让我们看见天狗作为一个搜神愿望的视觉形象展现,在剧里打开了关于超越历史创伤,寻求个人解脱之道的哲学思考空间。

-

封面故事 Cover Story 专访《第十二夜》导演

阿图.库玛 从自身源流 找到喜爱与真实的戏剧

即将带著《第十二夜》造访台湾的印度导演阿图.库玛,本身的艺术历程就是活生生的跨文化范例他接受过传统印度武术、歌舞的训练,也曾到欧洲受过义大利即兴喜剧、默剧及肢体剧场的训练,东方与西方的表演艺术在他身上激荡,也让他在创作跨文化戏剧时有更深刻的思考。他以印度本有的Nautanki戏剧形式改编《第十二夜》,浓厚的节庆气氛,风靡了世界各地的观众!