Search 進階搜尋

-

紀念大師 In Memoriam

紀念大師 In Memoriam把你訓練成我的對手

我編導了推理、現代武俠、原住民傳說等不同題材風貌的作品,原因都來自於我有一個完全不限制我的老師。他是一個非常有胸襟的藝術家,他說過,「我不是要把你培養成為我的接班人,我要把你訓練成我的對手,讓我們一起在劇場的擂台上較勁。」

-

紀念大師 In Memoriam

從「表演」出發的編導思維

國修編導與製作的思維,或可視為背後都來自於「表演」,而且是一種「丑的表演」本質,一種「戴上喜鬧的哭笑面具、演繹悲傷的生命本質」的表演。其實,從其成立的劇團名稱,就已經透露了以「表演」立基的創作思考,換句話說,國修的劇本透過個人表演的想像與實踐,具備了在舞台上搬演的靈活性與表演性。

-

紀念大師 In Memoriam

為台灣人說故事,繼續……

當劇團創辦人李國修一個轉身,真正走下了人生舞台,表演藝術圈與眾多屏風表演班的觀眾,一定急於知道:接下來,屏風會如何走向未來?接任藝術總監的林佳鋒表示,屏風在李國修生病之初,即從財務、創作和思想傳承等三個面向協調重整未來計畫;而訓練有素的團隊也會繼續遵循李國修的創作方向,為台灣人說故事。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial馬戲再發現

由加拿大太陽劇團掀起的「新馬戲」(Cirque Nouveau)風潮,近來在世界各地炒得火熱。這種強調以「人」為中心,完全摒除動物演出的嶄新表演型態,最早源於一九七○年代法國的另類馬戲運動。那是反戰、學運、同志出櫃、婦女上街頭的反抗年代,其中,動物保育也是關注議題之一。人們開始發現馬戲團訓練動物的方式:鞭子、熱水、踢打、禁食等各種殘酷手段,非常不人道。再加上「華盛頓公約」在一九七五年生效,管制野生動物的國際買賣。新馬戲,便在這樣的社會氛圍中誕生。 「新馬戲」可以視為傳統馬戲的「文藝復興」,新馬戲之所以「新」,在於它給了「馬戲」新的定義和藝術性。不同於傳統馬戲團單純的動物奇觀和特技表演,新馬戲講究舞台視覺、服裝設計、音樂使用、劇情舖陳與科技多媒體的結合。特技演員不僅耍特技,在節目中還得扮演角色、敘述故事。新馬戲的演出通常由一個具體或抽象的故事線牽引著整場表演,在劇場元素的整合運用下,幾個角色明顯的人物貫穿全場,軟骨功、爬竿、扯鈴、水上芭蕾等特技巧妙融合其中。透過表演形式的開發、探索與挖掘,馬戲的藝術成分提高了,原本逐漸沒落的傳統馬戲,就這樣活了過來。 除了發源地法國,加拿大的魁北克,也是新馬戲發展的另一個重鎮。魁北克的傳統馬戲團多從美國跋涉而來,但因長年冰天雪地,帳篷搭建不易,因此當地的馬戲多以街頭賣藝為主,大家熟知的太陽劇團,便是從街頭發跡。一九八一年,蒙特婁「國立馬戲學校」(National Circus School)成立,開始培養專業馬戲表演人才。學校課程不僅側重技巧訓練,更注重藝術性的創造,甚至串連當地具有開創性的表演團體,如「啦啦啦人類腳步」(La La La Human Steps),共同開發馬戲豐富多變的表演潛力。此外,太陽劇團在國際站穩腳步,足跡遍布世界各地,也讓魁北克成為相較於法國,更為人知曉的新馬戲重鎮。 魁北克的新馬戲特色在於,它汲取兩種文化元素,一方面帶有法國新馬戲較浪漫的詩意,一方面又吸收美國流行文化,兩相交融下,發展出專屬的混合味道。而跨界編導人才的加入,也讓魁北克的新馬戲跳脫窠臼,有了源源不絕的創意。然而,或許是太陽劇團的光芒過於刺眼,許多年輕的新馬戲團隊,不願活在太陽的陰影下,他們在題材上深化

-

專欄 Columns

專欄 Columns大人物(上)

歷史上有太多事,大多人都過去了,可是卻並不因為他們都過去了,就蓋得了棺,論得了定。為什麼?簡單一點講就是:當人們在尋求「公平」的時候,我們其實並不真正地關心是否「了解」了一個人,或任何一個人

-

專欄 Columns

專欄 Columns修了三輩子的福氣

我認為能在好人家當寵物貓或寵物狗也是需要修三輩子才能勝任的。你看自以為是主人的人,如何在寵物身邊忙得團團轉地侍候他的寵物就知道了。有時當我身為那個始作俑者,頂著三輩子修來的福氣,為了自己的想望忙累到像落魄的狗一樣時,我還真不介意拿我那三輩子修來的福氣去做哪個好人家的寵物狗呢。

-

專欄 Columns

專欄 Columns能這樣睡,好幸福……

我的室友也抱怨說,鬧鐘叫得太大聲了,雖然我很快地就會醒來關掉它,可是他早已像被雷劈到一樣地驚醒了,而且這一嚇,他根本別想滾回床上繼續睡。由於我們的睡眠習慣實在太不同,而且無法找到解決的方案,因此,他搬走了。過廿年我才想到,當初,我室友想回頭去夢周公時,我應該要為他演奏郭德堡變奏曲的。

-

專欄 Columns

新

想要超越不管是舊的習慣、美學、概念、思維非常正常,但是極有可能從一開始新/舊角度切入就已經陷入了慣性的思維模式。所以也常常發生即使新的東西出現,也不見得會被辨識出來。其中一個原因是對周遭充滿生機但被歸類為舊的事物視而不見,例如都更。

-

城市藝波 Cities & Arts

好萊塢星光失效 東尼獎肯定劇場人

曾經,好萊塢的星光大舉照亮紐約百老匯,甚至「喧賓奪主」,搶下好幾座東尼獎。但過去這個劇季落幕,卻讓人看到好萊塢明星光環失色掉漆,包括艾爾.帕西諾、黛博拉.溫姬、史嘉莉.喬韓森、湯姆.漢克斯等大牌影星,在百老匯的演出不再是票房保證,而在甫揭曉的東尼獎中,也慘遭滑鐵盧;而受到獎項肯定的,還是原本的劇場人。

-

城市藝波 Cities & Arts

揚言取消租約被逼演戲 柏林劇團與劇院房東爆紛爭

聲名卓著的柏林劇團最近爆出與劇院房東的紛爭,陷入可能取消劇院租約、無劇院可演出甚而被迫熄燈關門的窘境。作為房東的劇作家霍赫乎特,在租約中要求柏林劇團要演出他當年的劇作《代理人》,但藝術總監克勞斯.派曼一再找藉口推託。這場戰爭上演了數年,今年夏天似乎抵達了臨界點。

-

城市藝波 Cities & Arts

《春之祭》百年後相呼應 探索斯特拉溫斯基內心

適逢斯特拉溫斯基《春之祭》首演百周年,英國倫敦的沙德勒之井劇院也特地推出系列節目,當代編舞家新詮舞蹈經典,其中阿喀郎的iTMOi備受矚目,他將斯氏原作品約卅秒的元素抽出,另由三位作曲家編作新曲,企圖探索斯氏的想法和生命經驗,深掘原作中豐沛的能量背後的成因。

-

城市藝波 Cities & Arts

嚮往演員這一行 各家學校開門等著你!

與文學、哲學關係密切的戲劇學科,除了在基礎義務教育中占有一席之地外,進一步的進修管道也所在多有:除了以理論教學為主的大學戲劇系外,還有培育菁英戲劇人才、競爭相當激烈的國立高等戲劇學院,而私立學校中也包含多所或歷史悠久、或觀念創新的課程,提供有心於演員行業者進修學習。

-

城市藝波 Cities & Arts

直營或加盟? 劇院院線遍地開花

因幅員遼闊市場廣大,中國的劇院經營也獨特地形成了「院線」模式,這個模式在中國也至少具備三種類型:一是劇院本身發展出來的院線,二是演出經紀公司自行成立的院線,三是比較鬆散的聯盟或院線。但表演藝術界的生態複雜,院線效益的顯現恐不是這幾年之內看得到的。

-

城市藝波 Cities & Arts

南京大學《蔣公的面子》 再現戲劇「裡子」的重要

由南京大學學生溫方伊編劇,將一則流傳校園七十年的傳說改寫成的劇本《蔣公的面子》,上演之後頗受好評。該劇成功的原因是讓戲劇重新回歸了文學,也讓人省思目前中國劇壇花大把錢在一流設計、二流導演、三流劇情的怪現象。

-

編輯精選 PAR Choice

遺忘,比死亡可怕?

故事原型來自法國哲學家安德魯.高茲為患有退化性疾病的妻子多莉妮所寫的《最後一封情書》,西班牙庫倫卡劇團的《安德魯與多莉妮》以面具與身體姿態演出,不用台詞地,娓娓道出丈夫站在即將失去妻子的邊緣,重新發現他的妻子的歷程。

-

藝號人物 People 德國管風琴家

克利斯多夫.布爾 讓古老與前衛並進

管風琴家克利斯多夫.布爾雖然是德國人,但卻沒有印象中的嚴謹刻板,反而顯得隨性自然,不管是約訪過程中的互動,或是創作上的多元嘗試。雖然彈的是讓人覺得「莊嚴肅穆」的管風琴,但同時也玩爵士、搖滾、流行樂,合作對象更有畫家、電子舞曲DJ、舞者、錄影製作人、甚至默片在不一樣的音樂類型中,布爾總能從中得到靈感,讓管風琴展現出前衛的魅力。

-

藝號人物 People 中國劇場導演

王翀 從鏡像中解構到互動

作品《中央公園西路》甫在五月來台,接著《雷雨2.0》又將在八月初「降臨」,中國新世代劇場導演王翀帶來的是中國劇場的新思考。他發起了「新浪潮戲劇」,對劇場的現實主義與整體國情的粉飾太平,提出質疑。他一方面在舞台上,一面演出一面拍攝一面投影,質疑劇場的虛擬與真實;一方面透過網路「2.0」的概念,對經典文本重新詮釋,甚至解構。

-

封面故事 Cover Story 美國知名芭蕾舞蹈家

艾略特.費爾德 關注舞壇 為心而舞

應驫舞劇場之邀,將於八月底訪台演出的知名美國舞蹈家艾略特.費爾德,可說是美國舞蹈圈舉足輕重的人物。他在年輕時就被譽為「傑羅姆.羅賓斯與喬治.巴蘭欽的接班人」,之後為了能更專注於獨立創作,不但創立舞團,也創立了結合舞團、舞蹈學校和基金會功能的「芭蕾科技」(Ballet Tech)舞蹈機構,甚至買下喬伊斯劇院,讓舞團能有獨立演出的場所,因為,對費爾德而言,成立舞團最重要的使命,就是要「有個空間可以自由地編舞」。

-

封面故事 Cover Story

三男上馬 Men's Talk

二○○一年,畢業沒多久的陳武康,拿著國家文化藝術基金會的獎學金,憑著初生之犢的勇氣,來紐約闖天下,沒想到他一下子就給著名的編舞家費爾德(Eliot Feld)相中,進了他的舞團(Feld's Ballet Tech)。 費 爾德曾親受喬治.巴蘭欽調教,在他原版的《胡桃鉗》裡跳小王子,廿五歲就自己組舞團,幫全世界各大舞團編過百來支舞。這位閱舞者無數的編舞家,在陳武康身 上發現不受語言文化限制的舞蹈才華,兩人從此結下了深厚的情誼。二○○三年,費爾德因為財務吃緊暫停舞團營運,陳武康也回台灣與蘇威嘉等人自組驫舞劇場, 編舞也跳舞,但費爾德還是忘不了這位得意門生,他以Mandance的名義不定期發表舞作,每次必然邀陳武康參與演出,甚至愛屋及烏,把驫舞劇場也帶 到紐約,讓他們在他的舞展裡一展身手。 這回,輪到陳武康把這段師生情誼拉到台北,將他口中的「偶像」介紹給台灣觀眾。六月份費爾德的芭蕾學 校正值學生公演,陳武康和蘇威嘉也來到紐約進行排練。本刊特地邀請三人進行一場訪談,讓這三位即將上馬演出「馬上三人」的不同世代舞蹈工作者,暢談如何看 待彼此、工作關係及對台北演出的期待。訪談就在Ballet Tech充滿陽光的辦公室裡進行。

-

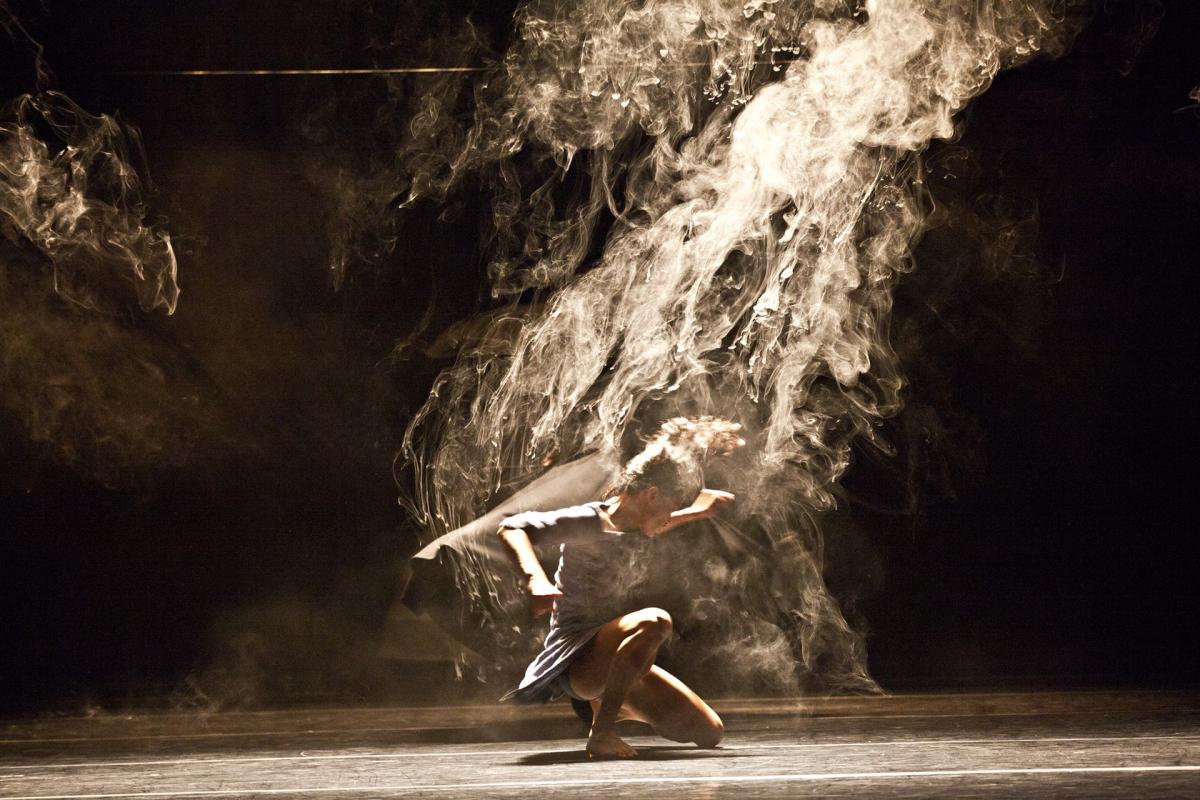

封面故事 Cover Story 美國知名舞蹈攝影家

格林菲爾德 與瞬間賽跑的說書人

洛伊絲.格林菲爾德是美國知名的舞蹈攝影家,拍過的知名舞團與舞者難以數計,台灣舞者許芳宜、陳武康等,都曾在她的鏡頭下展露非凡的魅力。這次應驫舞劇場之邀,將來台展出她與編舞家費爾德合作的攝影作品,本刊也趁此機會,先行在紐約進行地一手專訪,搭配她的影像紙上展,以讓本刊讀者深入她的影像世界