Search 搜尋

-

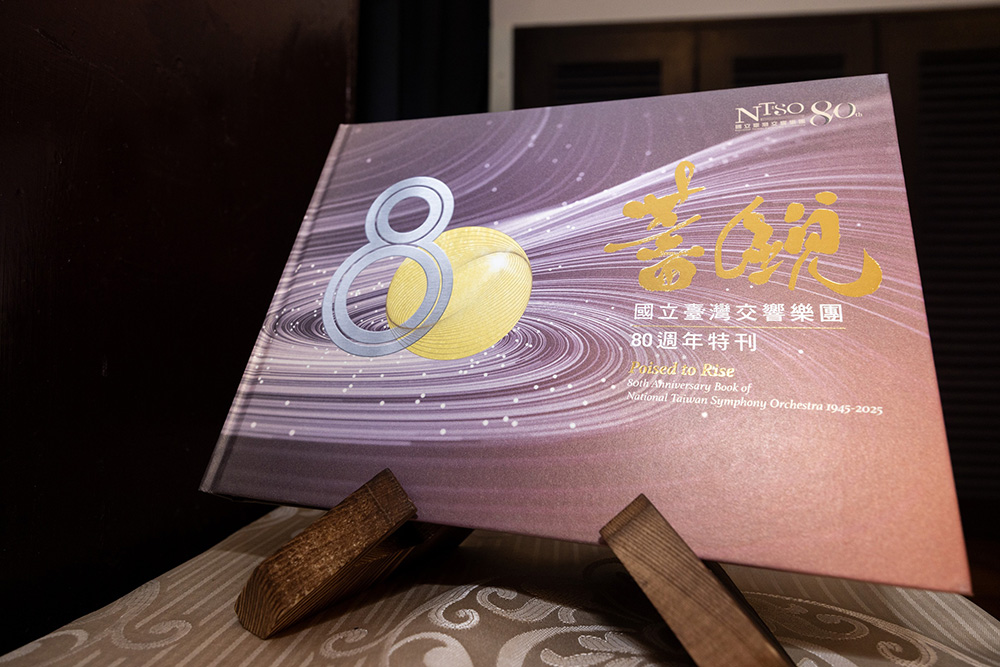

國臺交重返創團現場 發表80周年特刊《蓄銳80》

1945年12月15日,國立臺灣交響樂團(國臺交)的前身在臺北公會堂(今臺北市中山堂)奏響了創團的第一個音符;整整80年後的同一天、同一地點,國臺交發表了80周年特刊《蓄銳80》,以文字與影像重新梳理這條漫長的音樂長河。文化部長李遠在發表記者會上感性地表示:「這80年歷史代表的不僅是台灣的音樂史,更是整個台灣歷史的縮影。」

-

台南人劇團《服妖之鑑》 探問跨時代自我認同課題

繼《水中之屋》和《Reality No-Show》之後,台南人劇團2025年「臺灣劇作家經典劇本再製」計畫迎來最後一檔壓軸好戲,將於12月13日至28日在台北水源劇場推出簡莉穎作品《服妖之鑑》,由藝術總監呂柏伸親自執導,崔台鎬擔綱主演,為觀眾呈現一場探討性別認同與時代暴力的深刻劇作。

-

《媽媽歌星》全新台語版12月登場 重現歌舞伎町台灣女性異鄉生存記

楊景翔演劇團《媽媽歌星》將於12月12日至21日登上樹林藝文中心演藝廳。本次製作以台語為主體,融合日語與國語,重構1980至1990年代台灣人在日本歌舞伎町打工、漂泊與求生的真實歷史語境。劇中透過母女、移工與邊緣人物交會,呈現異鄉女性在謊言、體面與親情之間掙扎的生命故事。

-

卡瓦科斯×葛拉夫×NSO攜手三城巡演 帶來俄羅斯浪漫派之夜

小提琴巨擘列奧尼達斯.卡瓦科斯(Leonidas Kavakos)重返台灣,再度掀起本地古典音樂界的期待!繼去年來台大獲好評後,他於今年12月12日至14日與指揮大師漢斯.葛拉夫(Hans Graf)攜手 NSO,於台北國家音樂廳、苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營音樂廳連演3場,以柴科夫斯基 D 大調小提琴協奏曲與拉赫瑪尼諾夫第3號交響曲,帶來磅礡且細膩的俄羅斯浪漫派之夜。台北場更將世界首演青年作曲家施維哲《晨曦》。

-

當代傳奇劇場《暴風雨》復刻演出 吳興國率青年演員展開北中南巡演

當代傳奇劇場等待了四年,中間歷經兩次疫情延宕的年度大戲《暴風雨》,於2025年12月11日於國家戲劇院舉行彩排記者會,主要演員吳興國、朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽及林益緣、羅大景現場帶來精采演出片段,宣告《暴風雨》北中南巡演正式開跑。

-

金獎導演高俊耀二度聯手身聲劇場 《眾神的國籍》揭開被遺忘的歷史幽魂

如果神明也曾是流離失所的鬼魂,祂們的家在哪裡?當戰火劃分了新的國界,那些被迫滯留在異鄉的神祇,是否也成了沒有國籍的難民?身聲劇場新作《眾神的國籍》將於12月12日至14日在國家兩廳院實驗劇場登場。本作由甫獲第22屆台新藝術大獎及第一屆臺北戲劇獎最佳編劇的高俊耀執導,這也是他繼前作後二度與身聲劇場深度合作。全劇以獨特的「寓言體」形式,結合身聲劇場標誌性的「演樂舞合一」美學,在詩意的聲響與肢體中,引領觀眾重返那個混沌的戰後時空,凝視那些在帝國崩解下,人變鬼、鬼變神,關於回家與流浪的輪迴故事。

-

賴聲川最新作品《那一年,我們下凡》 融合寓言哲思與社會寫實

表演工作坊將於12月26日在臺北表演藝術中心推出40周年年度壓軸大戲《那一年,我們下凡》,由藝術總監賴聲川執導,是他個人第43部原創劇作,匯集跨世代、跨領域卡司,以寓言式敘事探討當代社會價值觀與人性困境。

-

國家兩廳院《好事度量》永續特展登場 開啟劇場永續新尺度

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」於8日正式開展,展期自2025年12月8日起至2026年2月11日止。本次特展以「感受、參與、共好」三大展區呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。開幕活動由國家兩廳院藝術總監劉怡汝、副總監許美玲及呂岳霖出席,並邀集關心劇場永續的各界嘉賓共襄盛舉,包括YouTuber「超認真少年」、無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音、唐美雲歌仔戲團主任楊世丞、與視障觀眾代表李昌勳,共同分享劇場在環境與社會永續上的多元視角。特展期間,兩廳院將推出兩場特別導覽,邀請跨領域講者分享永續議題的多重視角;並規劃一場無障礙導覽,邀請觀眾以不同感官與觀點重新體驗永續與藝術之間的連結。

-

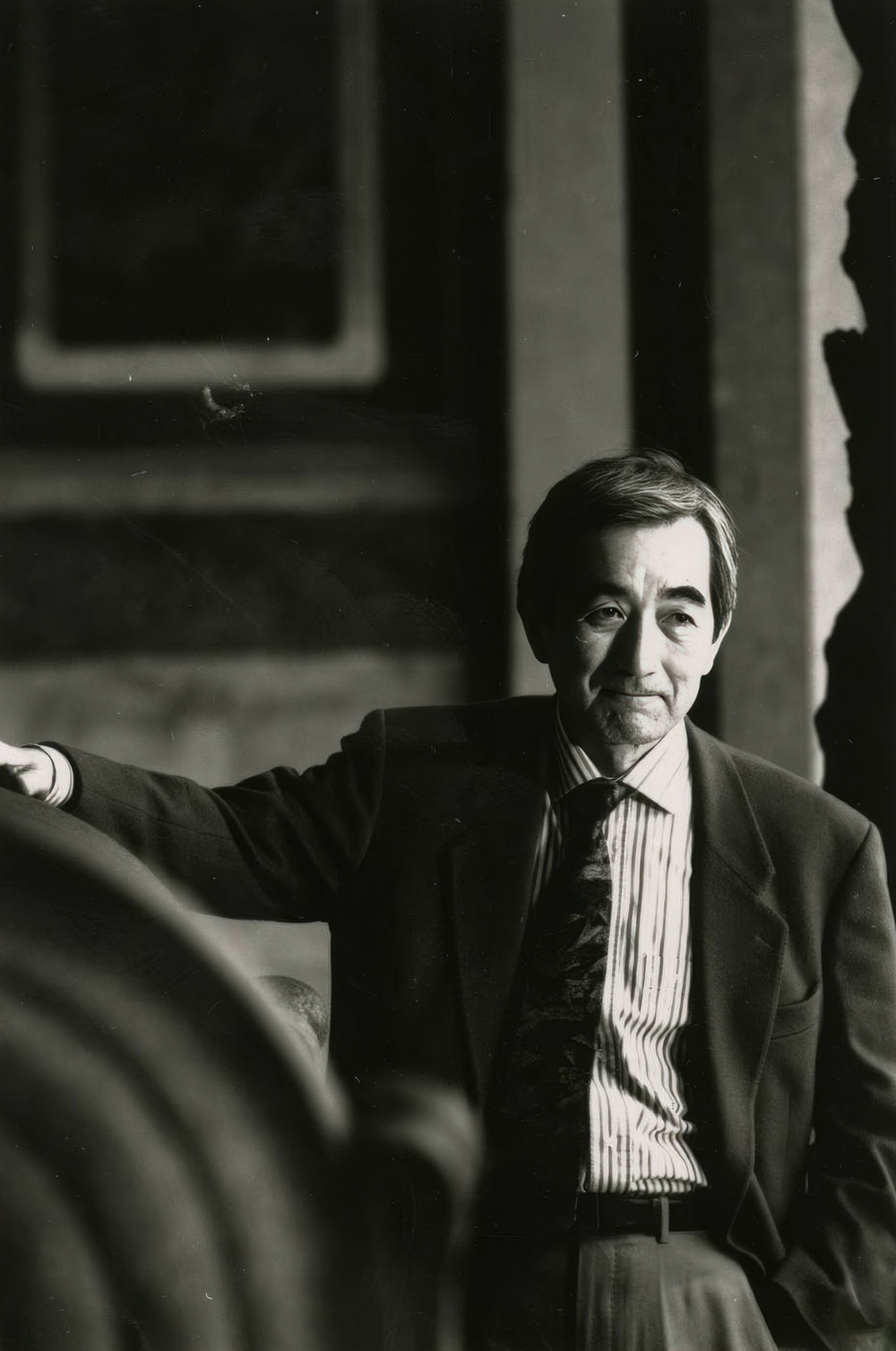

紀念許常惠教授逝世25周年 詠樂集舉辦相關學術論壇

由詠樂集主辦的「懷念許常惠臺灣當代音樂創作及研究的先行者」學術論壇,將於114年12月20日在臺灣音樂館2樓登場。適逢作曲家與民族音樂學者許常惠教授逝世25周年,論壇特別邀集台灣當代重要的作曲家、音樂學者與演奏家共同參與,從多重視角回顧這位在台灣現代音樂史上具有指標性地位的巨擘,以及他在創作、田野研究與文化推動上的深刻影響。

-

「臺灣舞蹈記憶地圖」宣告啟動 為台灣舞蹈史奠定里程碑

舞蹈藝術在台灣社會中扮演著核心且不可或缺的角色,它不僅是文化傳承與身分認同的動態載體,更是連結過去、展現當代、迎向未來的關鍵文化力量。台灣舞蹈能發展出今日如此多元豐富的面貌,無疑是數代舞者與文化工作者傾注心力、努力不懈的成果。衛武營國家藝術文化中心承繼這份深切的歷史關懷與文化託付,並體認到過去史料建構的片段與局限。因此在文化部支持下,推動為期四年的「臺灣舞蹈記憶地圖」計畫,12月7日由文化部政務次長李靜慧及衛武營藝術總監簡文彬攜手進行啟動儀式,與在場超過百位在不同年代為台灣舞蹈奉獻的專家、學者,連同關注舞蹈的來賓共同見證下,正式宣告計畫啟動。

-

第三屆雲舞台獎頒獎 揭曉五大類優勝者

第三屆雲舞台獎頒獎典禮於12月5日晚間7點在桃園廣達電腦總部的廣藝廳盛大舉行,由柯念萱、林玟圻Ctwo主持,典禮中揭曉年度音樂、音樂劇/戲曲、戲劇、舞蹈、跨界五大類優勝者,各隊皆抱回10萬元獎金與「最佳人氣獎」殊榮。

-

南美館《未來身體.夢境之間》開啟超現實沉浸旅程

2025年歲末,臺南市美術館再度挑戰視覺藝術與表演藝術邊界,推出跨領域創新計畫《未來身體.夢境之間》,匯聚河床劇團備受好評的XR沉浸式劇場「之間」(Blur)及22位國際藝術家跨域展覽「In Between」,邀請觀眾進入光影、虛擬與現實交錯的空間,親身感受藝術與科技的對話與震撼。

-

以舞蹈穿越創傷幽谷 莊國鑫原住民舞蹈劇場20周年雙檔製作登場

來自台灣東部、深耕花蓮20載的莊國鑫原住民舞蹈劇場,將於2025年迎來創團20周年的重要里程碑。為了紀念這段從部落泥土走向國際舞台的艱辛歷程,舞團推出極具意義的20周年雙檔製作,分別呈現全新創作《Mihaay 6432》及經典升級版《是有奪久,沒有唱歌了我們》。這兩部作品不僅是編舞家莊國鑫對自身生命創傷的深刻告白,更是對阿美族樂舞文化在當代社會中的深情回望。

-

明華園日字團跨界春河 《千帆映紅》再現艋舺女性傳奇

國立傳統藝術中心年度重點計畫「歌仔戲旗艦展演」,將於12月6日、7日在臺灣戲曲中心大表演廳推出壓軸製作《千帆映紅》。這齣由明華園日字戲劇團與春河劇團首度攜手的跨界作品,由導演郎祖筠執導,結合編劇柯志遠的文本功力,將帶領觀眾重返19世紀中葉的艋舺,見證一段屬於台灣本土的女性傳奇故事。

-

生命輪迴詩意探索 白蹈場十周年再現《萬物長生》

2025年,白蹈場迎來創團十周年重要時刻,舞團以《萬物長生》為十年歷程畫下階段性註記,重製並演出這部充滿生命哲思的舞作,向觀眾展現舞團的初心與成就。

-

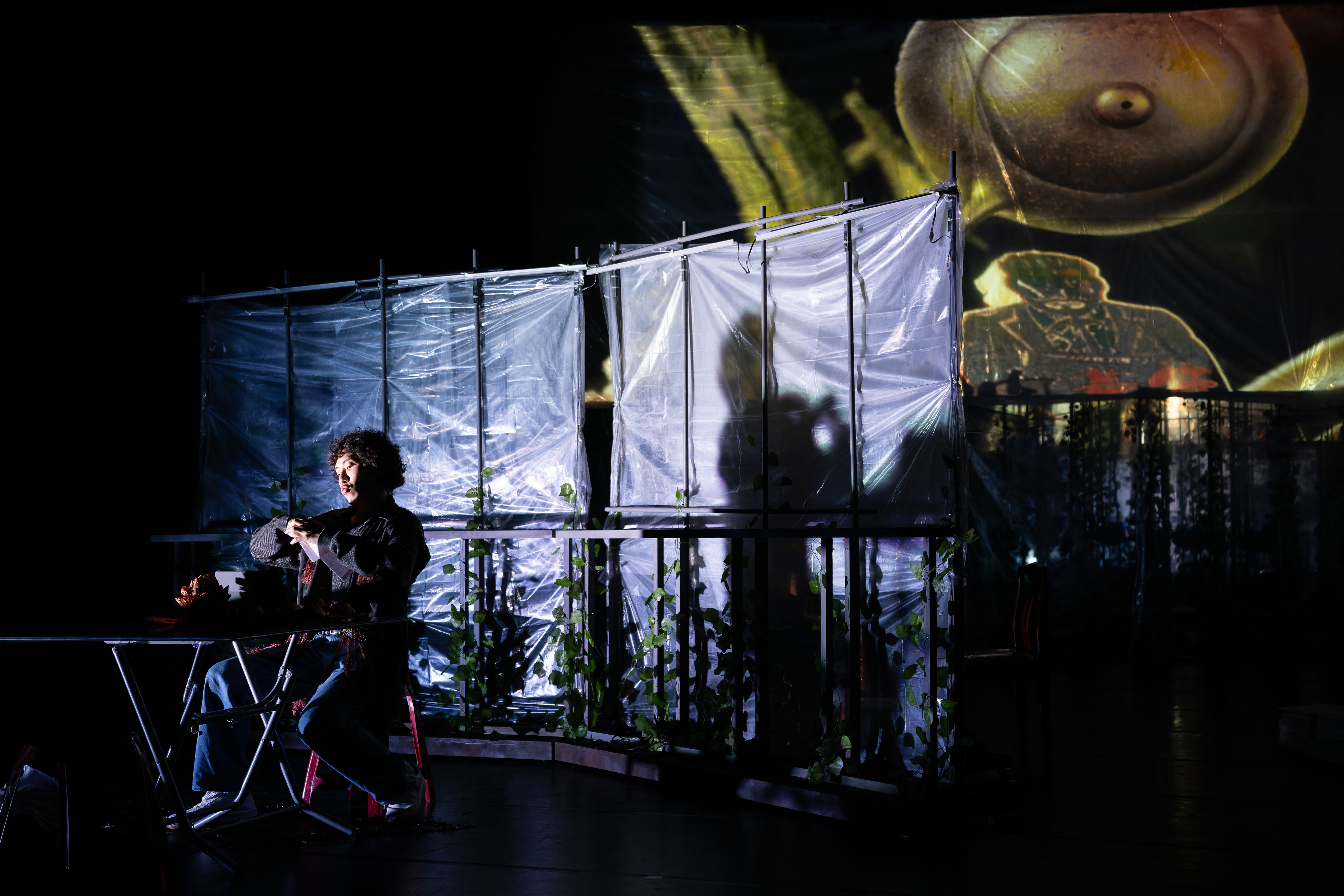

閱時《神農十七號》 打造台式「酷兒西部」農村懸疑劇

當荒涼的西部惡地場景搬到了台灣嘉南平原,當傳統西部片中陽剛粗獷的牛仔,變成了一位身穿亮粉色戰袍、手持釘槍的陰柔男同志劇團「閱時」將於12月4日至7日在台北萬座曉劇場推出年度製作《神農十七號》。這部標榜為「惡土物語三部曲」首部曲的原創作品,由台灣文學獎得主沈琬婷編劇、新銳導演孫宇生執導,以獨特的「酷兒西部片」美學,在溫室與農田之間,上演一場關於家族祕密、農會黑幕與性別認同的華麗復仇。

-

台灣重製版《NEXT TO NORMAL 近乎正常》 年底演出後將封箱

曾獲百老匯11項東尼獎提名、並奪下普立茲戲劇獎的當代音樂劇《NEXT TO NORMAL 近乎正常》(下簡稱《近乎正常》),將在今年12月中於臺北表演藝術中心大劇院盛大上演。這部搖滾音樂劇以真摯的筆觸直面憂鬱、躁鬱和藥物依賴等當代精神健康議題,聚焦於一位與躁鬱症共存的母親及其家庭在維繫「正常生活」中的日常掙扎與情感衝擊。本次製作由「活性界面製作」取得正式授權推出台灣重製版,集結了台美兩地的實力派音樂劇演員與現場樂手,將以全英語演出並搭配中文字幕,讓觀眾無障礙沉浸於劇情之中,彷彿親臨國外現場觀賞。製作人陳午明特別透露,台北場演出結束後,該劇將在台灣正式封箱。

-

范.克萊本金牌鋼琴家歐嘉.肯恩 睽違15年在台舉辦獨奏會

曾於2001年奪得「范.克萊本國際鋼琴大賽」金牌的俄裔美籍鋼琴家歐嘉.肯恩(Olga Kern),憑藉其生動的舞台表現、充滿激情的自信音樂能力和非凡的技巧,持續吸引著歌迷和評論家。她將在 2025 年歲末再度來台演出,這是歐嘉.肯恩在2010年首次獨奏會巡演後,睽違15年後再次以獨奏會形式與台灣樂迷見面。

-

特別企畫 Feature 演員現身說法

特別企畫 Feature 演員現身說法姜睿明:只要有觀眾,都算是演出的一種

Q1:您認為「讀劇」是一種演出嗎?為什麼? 現在的讀劇形式相對多樣,對我來說,「只要有觀眾」都算是演出的一種。 Q2:讀劇與正式演出的「表演」本身,您認為有什麼差異嗎?或是您會做出任何區隔嗎? 我覺得讀劇和正式演出從本質、形式、目標到觀賞體驗、可能得到的反饋都有一定的差異。正式演出是一個創作總和的結果,讀劇則是在表現上仍然側重於劇本和劇作家。 若以早期較為傳統的讀劇來說,在表演上可以發揮的地方在於文字的詮釋,透過相對單純的聲音、語言、對話和戲劇節奏等的呈現,讓節制的「行動」藉由舞台指示得到最大想像的空間。 近年出現更多的「讀演」形式的讀劇則試圖打破節制,在演員的表演上有更多討論和發展的空間。除了語言外,些許的走位、簡約的舞台道具、服裝和燈光等等視覺設計的出現,更能提供劇本文字視覺化的線索。因此,導演和演員在排練和演出的話語權也相較於純讀劇來得大。 我個人並不會特地或是刻意地將讀劇和正式演出做出區隔,但仍會抱持著不一樣的心態去工作或是觀賞。 Q3:身為演員,您認為「讀劇」的功能是什麼? 就我而言,讀劇帶有一種階段性任務的特性,是戲劇文學和劇場演出中間過渡的階段,同時對觀眾來說是一個劇本和演出的橋梁。創作方透過讀劇將文字在空間中立體化;觀眾透過讀劇去認識劇本,並且感受正式演出的可能性。 因此讀劇演出後的各種討論是其獨特且重要的功能,包括從劇作家、導演到演員、或是設計在創作中,針對劇本給予彼此的反饋,還有觀眾在聽/看完讀劇演出之後,對於劇本與導演的詮釋、角色的想像,都會是創作過程中珍貴的意見,也讓作品在各個面向中有持續進步、並修整打磨的空間。

-

特別企畫 Feature 演員現身說法

特別企畫 Feature 演員現身說法余品潔:閱讀,讓我重回想像的力量

Q1:您認為「讀劇」是一種演出嗎?為什麼? 邀請讀者們閱讀下方這段文字,空間允許的話,建議讀出聲音來: 「阿山:我只是個島嶼中部鄉下初中畢業的農家子弟,下田拔菜,開車載貨,我怎麼可能會說出這些文謅謅的話。但死亡是個奇妙的轉換,成鬼之後,所有語言界線都瞬間拆卸。我以前不會說的話,現在都說。⋯⋯ 口傳歷史,於是我在人們的咽喉、口腔、舌尖。手寫故事,所以我在筆尖,快速流向紙頁,在燒紙碎紙揉紙之前,我定居在紙上,但就算紙毀,人有背誦能力,只在腦海拓印了一份完美副本,於是我定居在腦海裡。」(陳思宏原著,阮劇團改編,鄭媛容、郭家瑋編劇:《鬼地方》) 短短一分鐘,剛剛讀者們在各自的劇場,自己亦作為聽眾,迅速完成了一場小演出。 讀劇是一種充滿「閱讀」力量的演出,短短的一篇文字,讀出聲音時,閱讀者若是被文字內容牽引,隨即自然地召喚了內在的溫度、態度、口氣讓文字出聲來。讀劇有一種巧勁,介於一切尚未被定義的免責空間,這個空間是表演者可以大大玩味文字意象的美妙時刻,我相當喜愛觀看讀劇,有時「讀劇」比「演出」還「好」。因為一切尚未被決定,或只被給予了初步的框架,讀劇是自由的地方,是每一分子都重要的地方,一張簡單的椅子,一群素樸衣著的閱讀者上台,我心中的藝術總能與台上相呼應 在劇本上通常正式演出不會使用:劇作家的名字、舞台指示、劇終這些文字就跟台詞一起,一視同仁地被閱讀出來的時刻,在台下當觀眾,特別喜滋滋。這個故事該怎麼解讀,回到我的腦海,這終究是人寫出來的文本,不能忘了他,有段文字專門在形容這群角色會怎麼開門關門,也不能忘了他,同時表演者不會急著多做什麼幫助我,只單使文字經過他的咽喉,流淌出他的身體,只單讓簡單且必要的移動,帶他前進,當然不能忘了他;偶爾佐以或寫意或直接的道具,我跟著這些出現在讀劇裡的必須,讓我心海裡的想像浪潮持續。 Q2:讀劇與正式演出的「表演」本身,您認為有什麼差異嗎?或是您會做出任何區隔嗎? 拿到劇本時,通常排