Search 搜尋

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature蔡佾玲,請回答!

Q:你今年對自己最滿意的一件事是什麼? A:我最滿意的一件事,是在高強度的生活裡,學會重新與自己對話。 過去,我總被責任與理想推著向前,幾乎忘了停下。今年我嘗試放慢節奏,讓「活著」這件事重新變得清晰。創作與生活的界線開始模糊,我發現,能真實地感受日常,感受時間流動的微光,本身就是一種創作。 能好好活著,是一種能力,也是一種選擇。 Q:今年你最深刻的一個「轉向現場」是什麼?發生了什麼事,讓你改變或更強化了選擇、方向或信念? A:我觀察到表演藝術正朝著「跨媒體」、「互動性」的方向發展,也走向更深層的「觀眾參與」。觀眾不再只是靜靜坐在黑暗中觀看,而是被邀請進入作品,與創作者一同成為敘事的呼吸。這樣的變化,讓劇場重新找回它的社會能量與即時性。 同時,我也注意到「全球化與在地化」的角力,以及「經典與創新」之間那細膩的並存。許多復排作品不再只是重演,而是在當代語境裡重新對話,讓舊文本透出新的政治意涵與族群光譜。 我喜歡這樣的成熟當創作者能以當下的身體向歷史提問,那是一種誠實又動人的創作狀態。這些經驗,讓我更明白自己想把創作帶往哪裡。未來,我希望透過「晃晃跨幅町」,持續實踐這個角度的思考讓作品與觀眾的邊界更流動,讓創作不只是被觀看的事件,而是一次共同的存在與感受。 Q:在你所處的領域中,有哪些變化是你樂觀以對的?又有哪些讓你焦慮或不安? A:我樂觀地看見,表演者與觀眾之間的界線正在慢慢消融。 創作不再只是「完成的作品」,而是「進行中的關係」。觀眾不只是看,而是一起感受、一起共振,劇場因此更貼近生活的本質。 AI 與新科技的出現,也為我們打開新的感

-

編輯室碎碎念 Editorial

編輯室碎碎念 Editorial編輯室碎碎念

2025年,我們再次站在世界的轉折點上。AI生成技術滲入教育、創作與媒體生產鏈,徹底改變了勞動與創作的樣貌;美中關稅戰、全球供應鏈重整與地緣政治,不只改變了巡演市場的流動,也對各國的藝文政策造成劇烈影響;日益加重的極端氣候、戰爭則讓表演藝術界更深切地反思碳排、永續與人權,創作也開始回應人類生存的張力。在這些變動中,表演藝術的現場同樣在轉變,而當世界變化的速度快過制度更新的節奏,我們該如何理解「創作」與「現場」在其中扮演的角色?這些變化,又將牽動什麼樣的未來? 這些問題,正是我們製作2025年特刊的起點。在本期特刊中,我們以「請回答,2025!」與「翻開劇本,翻轉『讀劇』」兩冊特別企畫,回應此刻的表演藝術現場。 在「請回答,2025!」中,編輯室選出4位「年度人物」蔡佾玲、王凱生、黃亞中、賴翃中,他們分別在演出、創作、國際巡演、平台建置與連結之間,以不同方式回應這個變動的時代他們的行動,正是對 2025 的回答。此外,我們也以「事件X問題X轉變」為架構,盤點今年台灣表演藝術的9大現象,從制度、產業到美學層面的動盪與變形,重新思考現象背後的結構性問題。這一年,從臺北戲劇獎的再製效應、培養青少年觀眾的藝文政策推動,到大型商業劇場來台與文化預算之爭等,藝術現場不斷被擠壓、翻轉,也生成新的能量。回顧這一年,我們更好奇此些現象所掀起的劇烈變化:當文化資源、觀眾結構與創作生態都在轉向,我們是否仍能清楚辨識、想像、共創表演藝術的未來發展? 另一個特別企畫「翻開劇本,翻轉『讀劇』」,我們則聚焦劇場創作的起點文本。「讀劇」是未完成的演出,是測試市場的第一步,也是創作的起點:它讓創作者從文字開展對舞台的想像,也讓觀眾看見故事在編劇、導演、演員手中揉捏成形的階段過程。在本企畫中,我們試圖透過身處不同位置的創作者的複眼,窺看讀劇從創作開發、教育現場到演出形式如何被重新定義,並進一步追問故事如何在各方的對話中持續精進,也讓我們在「翻開劇本」的同時,也翻開劇場與世界對話的可能。 這兩組方向迥異的企畫,都力圖回到起點,探勘存在各種可能性的未來。在這個提問比答案更重要的時代,本期雙特刊無法給出完美答案,但能邀請讀者與我們一起,繼續在劇場中發問與發現

-

桃園市文化局「2026藝術綠洲創作計畫」12月9日起開放徵件

桃園市文化局「2026藝術綠洲創作計畫」即於12月9日正式開放徵件,徵件期間自2025年12月9日起至2026年1月9日止。為鼓勵表演藝術團隊突破傳統鏡框式舞台限制,將演出觸角延伸至城市角落,桃園市文化局祭出每案最高新台幣100萬元的創作經費,邀請全國優秀演藝團隊提案。除了持續深耕舊城區的歷史空間,本次徵件最大亮點是更首度挑戰在「行進間的火車」上演出,讓台鐵電聯車化身為移動劇場,期待為觀眾帶來獨特的沉浸式觀演體驗。

-

NTSO國立臺灣交響樂團80周年團慶音樂會 五大職業樂團同台共演

國立臺灣交響樂團於11月29日舉行《80周年團慶音樂會簡文彬與國臺交》,由指揮簡文彬領軍,邀集TSO臺北市立交響樂團、KSO高雄市交響樂團、NSO國家交響樂團、ESO長榮交響樂團等友團樂手共同演出,象徵台灣五大職業樂團在同一舞台上以「家族」之姿齊聚,為國臺交80周年掀起最具重量的歷史時刻。音樂會重現1945年國臺交首次公開演出及1946年首次定期音樂會的經典曲目,帶領觀眾穿越時空,回望台灣古典音樂的誕生與成長。

-

同黨劇團《國語課》 重現戰後工人運動血淚史

深耕台灣歷史題材的同黨劇團,本週推出全新創作《國語課》,以白色恐怖時期「臺灣省工委郵電總支部案」為靈感,聚焦戰後台灣第一次大規模工人請願遊行。本劇由蘇洋徵執導,邱安忱編劇,五位女演員分飾劇中男女多角,展現威權體制下台灣人民的反抗意志與工人爭取自身權益的決心。

-

文化部加碼500萬元 鼓勵Taiwan Top最佳團隊

為鼓舞營運量能及藝術創發成熟的Taiwan Top演藝團隊,文化部從2025年起委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」,遴選當年度表現優秀的「Taiwan Top演藝團隊」頒予加碼獎勵金,並有機會未來成為「台灣品牌團隊」。文化部長李遠表示,盼透過鼓勵與支持,激發表演藝術金三角團隊動能及流動可能。

-

2026TIFA九國藝術家齊聚 邀觀眾重新發現劇場能量

2026台灣國際藝術節(TIFA)邁入第18屆,今日公布16檔精采節目,邀請來自美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞與台灣等九國頂尖藝術創作者,推出共106場演出,於2026年3月8日至5月30日期間登場。節目將於2025年12月1日開放兩廳院會員預購,12月8日全面啟售。

-

旅美鋼琴家陳涵專輯《佛羅倫絲.普萊斯》獲2026年葛萊美獎提名

台灣鋼琴家陳涵的最新鋼琴協奏曲錄音作品《佛羅倫絲.普萊斯》於 2025 年正式發行後,從超過 200 張報名專輯中脫穎而出,入圍2026年第 68 屆葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏」(Best Classical Instrumental Solo)。消息公布當下,指揮第一時間打電話告知,他在電話裡難以置信地喊出:「怎麼可能!」

-

凝視生死邊界陰性微光 許程崴製作舞團新作《純肉與那岸》週末登場

許程崴製作舞團新作《純肉與那岸》,將於11月21日、22日在國家兩廳院實驗劇場登場,編舞家許程崴此次攜手西塔琴演奏家吳欣澤,將視角從外放的肢體爆發轉向內在的「陰性」能量,邀請觀眾一同在緩慢與模糊的身體流動中,凝視生命轉化瞬間。

-

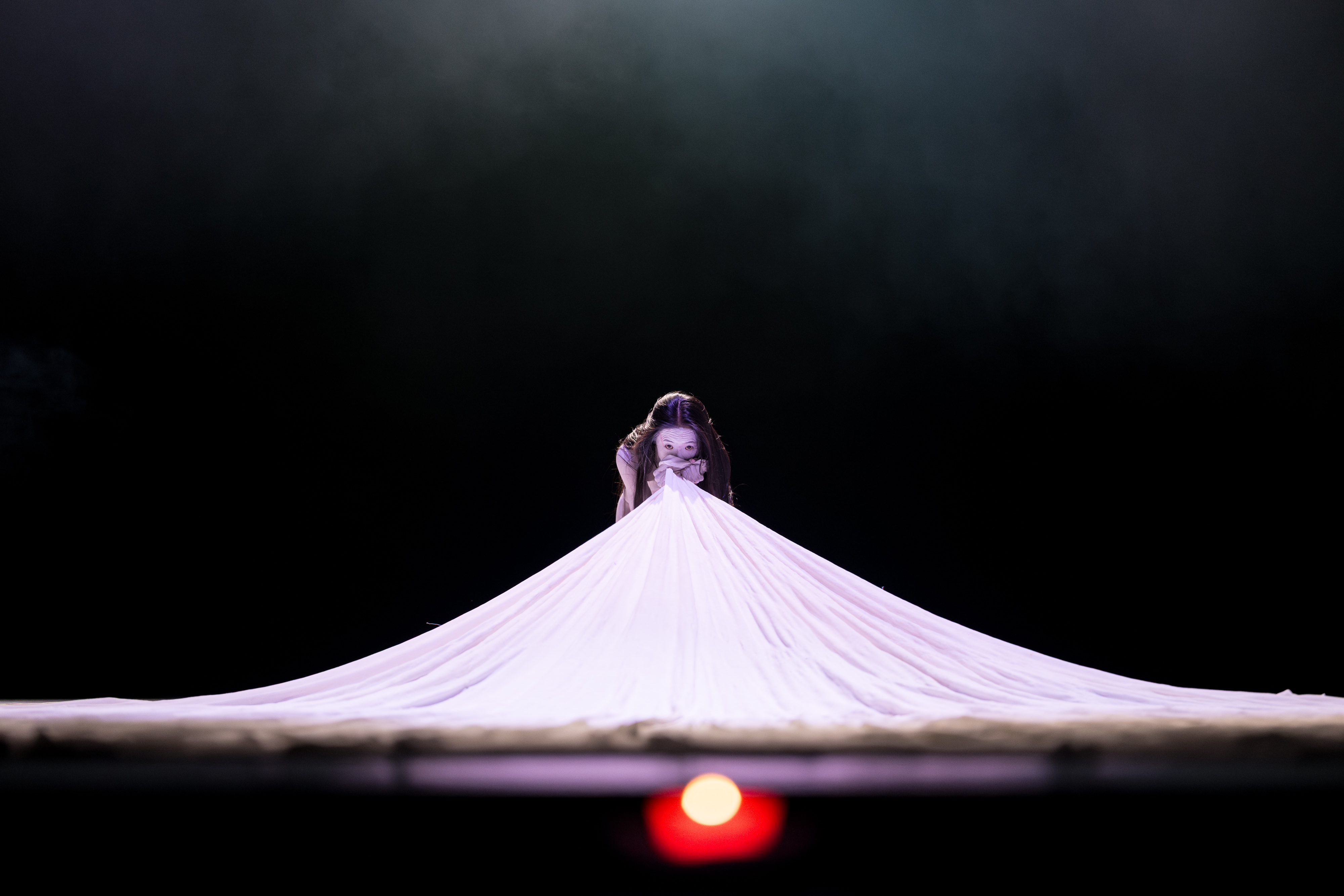

無垢舞蹈劇場《潮》睽違八年再現 林麗珍親登舞台身聲回應30年創作初心

2017年,無垢舞蹈劇場《潮》在國家戲劇院首演,以深沉身體語言與儀式般氣韻震撼觀眾。這部作品被譽為「天地人三部曲」《醮》《花神祭》《觀》回望與延伸,象徵生命循環與人與自然的再度對話。八年之後,這部代表作將於11月21日至23日再度帶回戲劇院舞台,作為無垢舞蹈劇場30周年重要篇章。20日記者會上呈現演出片段〈破〉,由許景淳、吳明璟、顏靖丞、陳顥仁、賀毅明(鼓手)、蕭盈(鼓手)共同演出,以祖靈吟唱開場,白鳥極力衝破冰川、甩動長髮的張力十足,展現出《潮》最動人的能量。

-

音樂與土地的對話 魏德曼與NSO開啟新篇章

客家委員會(客委會)與國家交響樂團(NSO)近日宣布,將延續並強化自2019年啟動的「以樂會客」音樂委託創作計畫,共同推動為期兩年的「以樂會客 2.0」。本計畫旨在深化音樂在形塑台灣文化中的角色,並透過音樂推廣客家文化及跨界創新。自2024年起,計畫邀請客籍子弟、NSO榮譽指揮呂紹嘉擔任總顧問,並邀請集作曲家、演奏家與指揮家於一身的德國藝術家約格.魏德曼(Jrg Widmann)參與指導。

-

啟動下一個藝術時刻 國藝會30周年與藝文界夥伴歡喜相聚

1995年11月18日,國家文化藝術基金會(國藝會)正式登記立案成立。2025年11月18日,國藝會迎來意義非凡的30周年,於臺灣當代文化實驗場(空總)通信處辦公室舉辦「國藝會30茶會」,邀集藝文界夥伴共同慶賀。本次活動選在空總舉行,也寓意國藝會將於明年正式進駐空總古蹟舊辦公大樓,以30周年主題「啟動下一個藝術時刻」,邁向深化公共服務與藝文串聯的新階段。

-

馬賽國立芭蕾舞團《崩世光景》 探索當代人如何在崩壞中打開未來可能

法國前衛編舞團體「狂徒」((LA)HORDE)攜手馬賽國立芭蕾舞團(Ballet national de Marseille),於11月登上臺北表演藝術中心大劇院,帶來《崩世光景》(Room With A View)。這部誕生於疫情與社會動盪時期的作品,以「崩壞與重生」為題,描繪當代人面對瓦解與希望的交錯時刻,並思索藝術如何在混沌中為下一個世代打開未來的可能。

-

將舞台化為攝影棚 班吉.瑞德《即席寫真》融合表演、攝影與視覺藝術

自歐洲巡演後,英國編舞攝影家班吉.瑞德(Benji Reid)《即席寫真》首次在台灣亮相,11月15、16日在臺北表演藝術中心展開亞洲首演,邀請觀眾以全新方式體驗舞台表演與影像創作的交錯。將舞台化為攝影棚,打破舞蹈、攝影與視覺藝術界限。

-

柏林愛樂首度與國家青年交響樂團並肩彩排 頂尖樂團親授樂理與心法

睽違7年再度訪台的柏林愛樂(Berliner Philharmoniker),於11月12日來台期間,首度與國家青年交響樂團(NSYO)攜手展開「並肩彩排」(Side-by-side Rehearsal)。這項活動由台積電文教基金會「樂無界教育計畫2.0」支持,讓台灣青年音樂家能與世界頂尖樂團共譜德奧浪漫經典,開啟跨國世代的藝術對話。

-

2026年法國外亞維儂藝術節及愛丁堡藝穗節臺灣季 即日起徵件

文化部2026年支持台灣表演團隊參演法國外亞維儂藝術節(Festival dAvignon Off)及愛丁堡藝穗節(Edinburgh Festival Fringe),預計分別選出3至4團,類型包含舞蹈、音樂、戲劇及肢體劇場等,自即日起受理徵件至2025年12月11日下午5時止,歡迎各表演團體報名,爭取參與演出機會。

-

Stage 2 Screen舞台直通螢幕新概念 第三屆雲舞台獎線上影展11月開跑

由廣藝基金會主辦的第三屆雲舞台獎線上影展,將於11月15日至30日登場,邀觀眾一同跨越時空,在雲端欣賞台灣表演藝術多重面貌。

-

蔡博丞與丞舞製作團隊《流流》 以身體詩學重新定義東方美學

水,無形而有韻;魚,無聲而有詩。編舞家蔡博丞攜手丞舞製作團隊(B.DANCE),將於本週末在台北城市舞台,呈獻年度創作《流流》,一部以東方鯉魚意象為骨,以身體流動為魂的當代舞蹈詩篇。這不僅是蔡博丞繼獲頒第28屆台法文化獎後的首部重量級製作,更是一場關於時間、記憶與生命本質的深度對話。

-

飛人集社劇團「ECHO偶計劃」全新登場 台灣與荷蘭藝術家各顯神「物」

飛人集社劇團策劃全新偶戲品牌「ECHO偶計劃」,於11月7日至16日在台北牯嶺街小劇場首度登場。本屆以「物件」為主題,集結台灣與荷蘭重量級創作者,以偶戲為媒介回應創作與物的關係,邀請觀眾走進劇場,聆聽萬物的回聲。

-

《茗王》臺灣茶業之父李春生 重現臺灣烏龍茶傳奇

繼去年於南海劇場首演,以「臺灣茶業之父」李春生為主題展開的《茗王》再度上演,於11月7日至9日登上水源劇場。本劇以劇場形式轉化台灣歷史與茶文化,將茶葉製程融入演出中,隨著劇情推進,觀眾不僅能了解台灣烏龍茶的發展故事,更能從中獲得製茶知識。藉由劇場的轉譯力量,使觀眾「無痛學習」,在觀賞中自然吸收新知,亦是本劇的重要目的之一。