陳國慧

-

香港

香港東九文化中心正式開幕 新館落成結合藝術科技

香港的表演場地不少是由政府管理,最晚落成的已經是在2014年開幕、較集中搬演戲曲作品的高山劇場新翼;近年隨著如西九文化區和大館等具個性和節目定位的場地落成,官方的場地方面,在面對設施和觀眾拓展方面的老化與滯緩、疫情後特別針對科技與藝術結合的方向下,終於迎來了政府醞釀多年,亦暖場多時,最近終於正式揭幕的「東九文化中心」。 座落在港鐵站附近,鄰近多個大型商場和住宅社區的東九文化中心,周邊的經濟活動相當活躍,其觀眾拓展的對象也是面向大眾的。中心大樓由香港知名建築師嚴迅奇及其團隊設計,其中包括「一個高滲透度、無縫地接連周邊人流匯點的架空藝術回廊」,整體採光良好的設計吸引很多人流聚集。目前場館內不少展覽是免費入場,如在「樂隊表演、擴音音樂會及錄音理想場地」的樂館進行的跨媒體藝術家王志勇《時間的潮汐》是一個沉浸的互動展覽裝置,週末要等待約1小時才有機會入場.但仍然有不少觀眾靜候參觀。亦有其他專屬的教育空間引入科技互動元素以吸引兒少族群,讓這個座落民居之間的場地更貼近大眾,讓文化藝術得以融入生活。 除了樂館,中心還有劇院、劇場、創館和形館4個場地.其中「可供全牆投影,配備折合式座椅和彈跳板」的形館,「人.舞團」的舞蹈作品《熟悉的陌生》就在這裡上演。作品由新加坡郭瑞文編舞,參與者包括新、馬和港澳藝術家。作為以推動科技與藝術為焦點的場地,作品當然利用了配置的全息投影和讓舞者罈之卓以虛擬方式進入敘事,在演後座談時創作人也有進行介紹,讓觀眾更清楚技術的運用。

-

香港

香港名編劇莊梅岩遭母校抽下訪問影片 舊作踩紅線引爆公關危機?

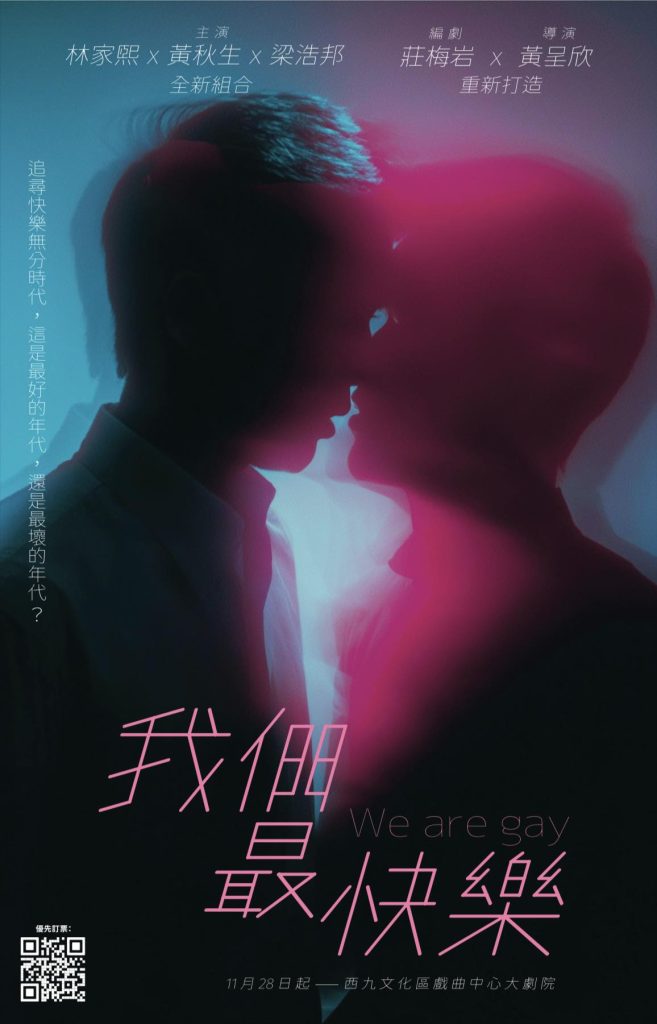

香港演藝學院新任校長陳頌瑛是香港資深舞蹈教育工作者和劇場製作人,長袖善舞亦廣結本地和海外朋友,圈內人士對她上任寄予期望,但無奈新學年9月首天就迎來大型炸彈,令戲劇學院以致許多師生和校友都議論紛紛。 本地著名編劇莊梅岩的作品屢獲獎項,其中部分也被翻譯成英語,多年前講述新聞工作者的作品《野豬》最近甚至譯成日文出版和演出。但小部分她的舊作,現在卻可能被視為敏感題材。她在9月1日於社群媒體發出《致母校》信件,公開學院早前邀請她參與拍攝40周年校慶系列講座的事件,「因為這是我作為藝術家追求真善美的天性,也是我身為演藝學院舊生應盡的責任。」但該影片完成後在沒有通知莊梅岩的情況下被抽起,原因是影片上載不了「小紅書」,莊梅岩感嘆:「只是沒想到,在香港暢通無阻的社交平台,學校還是選擇放棄了我這位校友。」信末甚至說:「讓這封信成為我在香港演藝生涯的墓誌銘,我亦無憾。」 正當大家還在消化上述事件時,莊梅岩再發文講述引領年輕人正向思維和鼓勵追夢、亦獲很多獎項肯定的音樂劇《奮青樂與路》,在剛結束的演出中,她被要求「不要上台謝幕」。這作品自2017年公演以來,多次由不同學校的年輕人重演,作為在表演製作上的訓練外亦培養他們的品格,最近的公演正是由香港演藝學院的EXCEL演藝進修學院(舉辦很多演藝短期和校外課程)主辦。據莊梅岩說宣傳品上她的名字被刪,「而其隊友為了不丟下她,於是也沒把主創名字放上海報」。後來有觀眾發現場刊內另外兩位主創作曲者高世章和填詞者岑偉宗的照片也是留白。最後雖然她還是上台了,但文中所見的其間過程令人實在莫名其妙,所謂的「取消文化」(Cancel Culture)傷害了多少我們珍視的藝術家和作品。 莊梅岩及包括黃秋生在內的一群藝術家、原定在西九文化區戲曲中心演出的製作《我們最快樂》傳出被取消,在網上預售數天後停止售票,但在演藝學院事件爆發後,曾一度獲開綠燈,不知是否因場館單位不想帶來公關災難。其後《文匯報》連續刊出文章指作品宣揚「文化亂港」,正當門票要正式開售前的兩小時,團隊接獲場地書面通知,「演出被取消」。作品首演和這次重演在同一場地,場館單位指因接獲「不少投訴」稱作品「宣揚對抗」所以取消出租場地;團隊目前正為已購票觀眾安排退票,或選擇更換為同等價值的周邊產品。紅線到底是有或沒有,這真的是一個問

-

香港

香港藝術發展局資助公布 有保留有刪減讓藝團面臨挑戰

香港藝術發展局(藝發局)在2025年初公布修訂資助政策,為了加強藝術團隊的流動性與讓更多藝術家受惠,除了取消年度的3年資助,只設2年和1年資助外,本來只有獲資助藝團能申請的額外資助計畫也取消,所有藝團都需在計畫資助的「大海」內碰運氣。 每年藝發局的年度資助期由7月1日開展,以往為了讓獲資助藝團有比較充裕的時間去開展工作計畫,一般來說會在3週或4週前通知結果,今年不知是否受修訂資助政策和藝發局行政總裁更替的影響,藝團遲遲未獲任何有關資助結果的消息,加上政府銀根緊張,以及很多外圍因素的衝擊(如世界性的經濟下行和國際政治局勢不定),早前由政府直接資助的「九大」旗艦藝團已被削減資助,讓中小型資助藝團的不安全感更是強烈。 最後藝團在6月30日分別收到通知,本年度有不少藝團受到不同程度的影響,包括「影畫戲」和「同流」兩個戲劇團體不獲資助,另外有兩個劇團則由獲3年資助變為只獲1年資助,其他如「前進進戲劇工作坊」、「劇場空間」等都保留在2年資助的名單內,資助額都沒有太大改變。另外「光影作坊」和「藝術到家」兩個視覺藝術團體都不獲資助,另有藝團的資助額則大幅削減。 此外,國際演藝評論家協會(香港分會)、社區文化發展中心兩個屬跨媒體資助的組織,亦只獲1年資助,資助額亦被削減10%;舞蹈方面則有3個藝團只獲1年資助;連八和粵劇學院亦難逃落入1年資助的境地。藝發局在15年前因應藝團長遠發展和減省行政程序,推出3年資助多年後作出如此修訂,在加強藝團的流動性的同時,亦相對更容易從資助增減上管理藝團出入這個機制的可能性。政府目前大力以KPI衡量部門成績,受資助藝團目前也似乎更得在量化(如觀眾數量)的成績上做出增長,才合乎當下「發展」。這樣的寒冬不見得是短期現象,而整體看來文化資助在各地城市亦不見增長,可以預期的是,藝術家們將面對疫情後的大挑戰。

-

香港

香港慶祝成立40年 香港演藝學院音樂劇《我佛無著經》體現傳承

香港表演藝術的專業化發展,以戲劇為例,多會以1970年代末由當時政府直接管理的香港話劇團的成立作為里程碑;當時的演藝專業人才培訓,很多時候會是從影視方面探索師資。而香港演藝學院在1980年代中成立,提供包括戲劇、音樂、舞蹈和舞台藝術等多方面的專業課程,為香港的表演藝術發展往後的發展奠下基礎。 今年演藝學院迎來了創立40周年誌慶,亦在4月正式由資深的舞蹈教育工作者、行政人員陳頌瑛教授接任院長,正如她在學院通訊的訪問中提及與學院的緣分很深,除了她在1987年就報讀了學院的舞蹈課程外,也與她在學院擔任教育、行政和推廣等不同的職務有關。陳頌瑛一方面熟悉演藝學院內部的文化和工作方式,同時她在節目策劃和連結本地和海外網絡方面亦有豐富經驗,這些優勢相信會讓她在院長這位置上更能有所發揮。

-

香港

香港多位音樂舞蹈創作人辭世 透過口述歷史與文獻記錄承傳

最近音樂才子方大同辭世,讓許多樂迷深感惋惜,網路上不少人去重溫他的訪問和音樂會。香港表演藝術界近月亦有幾位資深學者、創作者和技術專家辭世,也讓圈內人士唏噓不已。 香港資深音樂學者與樂評人劉靖之教授於2月初辭世,他除了是音樂研究者亦是翻譯學研究者,在1970年代就開始撰寫音樂評論,多年來筆耕不輟,硏究涵蓋音樂、文學和翻譯3個領域,主要著作包括《中國新音樂史論》、《劉靖之談樂》3輯、《歐遊樂記》、《林聲翕傳》等,並在中國多個音樂學院進行長期的學術交流。劉教授在2001年已響應香港中央圖書館發起的「文獻徵集行動」,將他個人收藏多年的珍貴書刊、文獻,贈予公共圖書館,成立了「劉靖之文庫」特藏。 一樣是2月份,香港舞台技術及設計人員協會名譽顧問、香港話劇團前舞台技術主管林菁先生辭世。他是在1989年加入香港話劇團參與劇場技術及舞台管理專業,在劇團服務超過30年,不單是劇團的元老級人馬,也為香港的劇場技術及舞台管理留下了很多寶貴的經驗,並曾經在話劇團出版的書刊中接受訪問。 3月,著名作曲家陳能濟先生離世。印尼出生的他,在1989年初獲台灣高雄市實驗國樂團邀請,擔任樂團職業化之後第一任駐團指揮;在台灣生活5年期間創作不斷,及後在1993年獲香港中樂團邀請,出任樂團助理音樂總監一職。在1970年代,陳能濟就曾協助香港中樂團由業餘發展至職業化,提倡「中樂交響化」的理念,他的作品數量甚豐,包括音樂劇《城寨風情》、《六朝愛傳奇》、大合唱《東方之珠禮讚》、音樂朗誦劇《孫悟空三打白骨精》、舞劇《九天玄女》。香港藝術發展局的「口述歷史及資料保存計劃」有關於陳能濟的訪談,在鄭學仁博士的努力下在今年上架,讓樂界朋友可以在透過網站了解他的創作歷程。 香港著名填詞人、有「詞聖」美稱的盧國沾則在日前於睡夢中辭世,他的作品包括《小李飛刀》、《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《陸小鳳》等,都是香港電視劇一代觀眾的集體回憶。而曾經參與「香港舞蹈口述歷史(1950至70年代)」計畫的梁漱華女士,是中國和加拿大著名舞蹈編導家和教育家,也是加拿大舞蹈教師協會首位承認的中國舞教師,亦曾在香港留

-

香港

香港藝術發展局修訂資助制度 盼增藝術團隊獲資助機會

以往香港藝術發展局(簡稱藝發局)「年度資助」的申請期在每年年底就開始,但今年卻遲遲未聞消息,直至2025年1月中,藝發局才在官方網站發新聞稿,宣布修訂「年度資助」制度,主要包括取消「三年資助」及讓受年度資助團隊可參與爭逐一般資助計畫。 自1990年代末,稱藝發局推出支援藝術團隊發展穩定藝術行政能力的「年度資助」,多年來凝聚成一幅中小型團隊多元發展的百花齊放景象,亦是本地創作的重要能量。年度資助在當時政府較全盤的、同時在不同階段與業界溝通後所制定的文化政策下發展,讓在香港演藝學院的畢業生及各式文化組織,各有較長遠對藝術發展的想像。 誠然「年度資助」多年來都出現不少變化和討論,如業界對資助「吃不飽但餓不死」的額度一直認為有調高的需要,但藝發局除了本身資源是來自政府、每年都面對不同挑戰,多年來年度資助的餅都大不了多少,雖然在其他如文化交流、個別主題(如針對行政人才訓練或海外演藝市集)等項目上有增加額度以對應不同界別的需要,但獲資助團隊「上車下車」的流動性不多,多年來資深團隊的發展已經到了瓶頸,卻欠缺再往上提升的空間,另一方面,新進團隊加入的比例卻不高。即使藝發局一直強調要強化團隊尋找其他資助的能力,讓團隊有更多元的開源空間,不過這些年來,客觀的文化環境卻不利於團隊發展,如長期演出空間的開拓、增加排練空間等,都只能牛步前進。 事實上在疫情過後,國際的表演藝術環境尚未完全復原,亦有待邁進下一階段的範式轉移,如永續表演的探索等,藝術團隊對資助的期待亦可理解,因此當這次2025-2026「年度資助」相關資訊遲遲未公布,申請資助團隊的焦慮可想而知。 有趣的是這次消息的流通,是從非官方的發布展開:《明報》在藝發局官方宣布修訂資助制度的前幾天,以大篇幅「預測」改動,而局方在正式宣布後,也沒有設諮詢會與業界交流,有別於以往會保持與界別的溝通。這次改動主要在於取消10多年前加設、讓有經驗團隊能有較長遠發展、減低行政負擔的「三年資助」,現在只設一年和兩年資助,雖然資助額上限與去年相近(如兩年資助申請每年上限最高預算是港幣200萬),局方亦強調這次修訂有助加強團隊獲資助的流動性,不過團隊的長遠計畫肯定會受限,行政負擔亦會增加。 另一方面,以往獲年度資助團隊不能申請一般計畫資助,而是另設額外資助計畫,讓更小型的

-

香港

香港爭議中開幕活動失焦 首屆「香港演藝博覽」驚險落幕

首屆「香港演藝博覽」(下簡稱博覽),本來是疫情後業界內由政府文化體育及旅遊局贊助的一項大型文化盛事。負責執行的藝術發展局在一年多前,已經召開說明會爭取業界參與和支持,當時還有理想的藍圖,是扣著各項康樂及文化事務署的藝術節節目,和內地大灣區的文化考察,期待吸引國際藝術家、藝術節總監、策劃人等來到香港這個中外文化交流中心,締結長遠網絡,創造未來合作的機遇,同時短期內帶動本地文化和經濟活動的發展。 博覽獲政府撥款4千200萬元籌劃,在2024年10月中於西九文化區和各場地舉行。博覽除了策劃與中國對外演出有限公司共製的地水南音X爵士樂《1014》,由香港作曲家高世章參與策展、撰寫及作曲的《琉璃之歌》,和與國家藝術理事會(南非)合作的《發現之旅》外,還在公開徵集的305份提案中,選出不只包含香港製作的15個「國際精品演出」。 在博覽策劃期間,業界對博覽是否以推廣本地演藝製作為核心,都感到模糊不明。事實上,本地演藝作品數量雖然不少,但能在國際舞台上演和吸引國際策展人的不會很多,中小型本地作品和新進藝術家的推廣,就更需要適合的策略。雖然主辦者在以「盛事」為前提下,把博覽演出的光譜擴大是無可厚非,但問題是,這類型演藝博覽即使如何盛大,其實都是業界內的交流而非普羅觀眾,國際參與者遠道而來,也是想多認識當地表演藝術和藝術家。然而不少本地業界人士都不約而同地覺得這個活動與自己沒有太大關係,特別是首屆舉行的契機,他們更希望有機會可以展示作品。 有些常前往各地藝術相關博覽會的人士表示,這類型活動主辦者通常會視當地藝術家為重要角色和被推廣的對象,相反地,這次香港主辦方就與在地藝術家保持較疏離的關係。大型團隊的節目是否有特別為博覽而設固然值得討論,即使後來因各方意見反應,主辦方才推出了以本地計畫為焦點的「地表探索」,但連各單位想進入博覽展示的最低門檻,是租用只在早上開放、不包含供電都要6,000元的攤位,讓業界都難以投入支持。 而博覽正式開始前,除了官方基本消息發布外,不管業界內外都沒感覺到有盛事的氣氛,直到開幕前3星期媒體報導其行政總監突然辭職,讓本來低調的博覽突然成了焦點,主辦方的宣傳攻勢也突然在3週內接連推出。最後出席的1400位海外和本地參與者,加上普羅觀眾,面對大量節目都總能找到對味的。 首次「香港演

-

香港

香港參考與臨摹的爭議 原創性的永恆課題

藝術作品涉嫌抄襲的事情經常發生,在資訊如此容易獲得的時代,這些材料的累積如何影響創作者的視點,加上觀眾對原創性的期待,即使創作者強調原創,但總是讓人心中有根刺。 香港話劇團去年主辦「風箏計畫」原創劇本發展平台,14個作品香港和內地創作各占一半,其中由郭海浩編劇的《月牙兒五更》在今年3月於深圳進行讀劇演出,這個荒誕故事由村長響應號召推行火葬開始,其弟是木匠而家中老太要土葬,一場風波就此展開。這計畫的第二階段再選出數個劇場進行再次讀劇,《月》劇就是其中之一,卻在剛完成讀劇後,在內地小紅書上遭觀眾指作品的橋段,和1993年由陳佩斯及曾劍鋒聯合執導的電影《孝子賢孫伺候著》極為相似。網上討論到作品在首次讀劇時,已經有藝評人在文章中說出這情況,質疑如果劇團已知這情形,特別在這強調是原創劇本的計畫,主辦單位是否有謹慎地處理這個問題或與作者溝通。劇團和作者雖已分別回應,但觀眾明顯並不買單。 最近香港演藝學院學生內部展演演出的《我地個星球》,是日本中生代劇場編導柴幸男的作品,北藝大也曾在去年搬演。作品把少女的個人成長和宏大的宇宙作平衡敘述與對照,詩意地處理人生課題,原劇本的動人之處的確讓觀眾非常投入。而次演繹的表演節奏拿捏得十分到位,全體演員在圓形舞台的意象中,持續地以圓形的動線處理不同場景的移動,觀眾被包圍在劇場內,正呼應「同一星球下」的題旨。然而作品上演後,卻被發現與日本THEATRE for ALL在網路上發布的同一作品的全本呈現,在空間設計和調度上非常接近。網上隨即引起討論,有人提出原劇本(全本於網上是公開的資源)的舞台指示寫得十分清楚對空間的要求和詮釋,難以避免在演繹上有相似之處,但也有人提出相反意見。然這次演出的翻譯,能成功轉化粵語的音樂感在日文文本內並有流暢的處理實在難得,後續討論的重點因抄襲的爭議難免失焦。藝術家是有心或是無意,解說難以釋懷,尊重創作與知識產權,如何拿捏參考的程度,實在是創作者永恆的課題。

-

香港

香港舞台搭建擬推三級制 諮詢不足引發業界憂慮

兩年前,在香港體育館舉行的Mirror演唱會發生LED螢幕墜落事件,受傷的舞者至今仍然在漫長的康復路上慢慢前行。螢幕墜落事件當時引起業界很多討論,如製作成本如何影響工程質素、外判員工是否有足夠的專業知識、監管的程序如何在安全與創意之間平衡。政府在去年開始就場地和舞台搭建的安全擬定守則,近日就再提出方案,由原來去年建議的、根據舞台的懸掛系統設計、懸空高度和負載分成的四級(由簡單至複雜)規格,改為三級。然而兩次的建議內容,舞台製作業界包括香港戲劇協會和香港舞台技術及設計人員協會都分別提出疑問,並在社群媒體上發布,期望引起關注。

-

香港

香港第一屆「香港國際莎劇節」 策展反映當代劇場特色

疫情影響了很多國際交流的機會,香港不少有固定舉行時期大型藝術節,也是這兩年才陸續回復正常,有些項目則改變展演方式或延期,包括今年6月終於可以順利進行的第一屆「香港國際莎劇節」。莎劇節由鄧樹榮戲劇工作室主辦,並由導演鄧樹榮親自擔任藝術總監。剛帶著由葉童主演的全女班無言劇《李爾王》巡演柏林、倫敦和羅馬尼亞的他,作品在當地得到很多正面的評價,特別是在倫敦這個莎士比亞的故鄉,去掉劇作者最重要的語言,讓表演者提煉角色的身體表達和情緒,挑戰海外觀眾對莎劇的想像。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups姿態從容 沉著應戰

2022年秋,香港藝術節正式公布前行政總監何嘉坤(Tisa)退休的消息,並委任由在過去10年擔任藝術節發展總監職務的余潔儀(Flora)擔任行政總監。當時,香港仍然要遵守嚴格的防疫措施,而自疫情開始的3屆藝術節都開展得非常顛簸:2020年全數節目取消,2021年因受隔離政策影響海外製作無法來港,只有部分本地製作在取消一定觀眾席、控制社交距離的情況下上演,2022年汲取經驗後精挑細選,以為至少讓少量海外製作來港,包括誌慶第50屆藝術節的重點節目、「與人工智能共同創作推進故事發展」的沉浸式互動歌劇體驗《拉娜》,但也因第五波疫情襲來,最後只能以拍攝短片作結。 穩定過渡,接下疫後嚴峻挑戰 疫情對表演藝術各方面的影響之大:包括票房收入大降、觀眾因不同原因流失、現場與線上表演的本質討論、輸入與輸出的國際交流演出減少等,這些都是全球表演藝術創作人、策劃人和行政人員共同面對的難題,還未算上創作人才外流、各式媒體數量驟減、防疫措施嚴格致復常時間後延等各種本地挑戰。在這樣的情況下讓新舊兩任行政總監穩定過渡、無縫交接可能是香港藝術節較能穩掌船舵的定心策略。 具多年參與演藝界和商界高層管理工作經驗,Flora經常閱讀有關世界經濟分析的報刊,肯定不會輕看目前處境的嚴竣性;加上她在正式上任前已經在藝術節服務了超過10年,在贊助和捐款方面創造了不少佳績,熟悉組織架構、內部運作與辦公室的工作文化是她的優勢。即使如此,Flora目前面對的仍是多面向的挑戰,她說以往的工作範疇專注在尋找各種資源:「最重要是得到贊助者和捐款者信任可以繼續支持我們」,未必需要深究其他部門的事務,但新的崗位則需事事上心與了解,也要平衡各部門的關注,這是在工作性質上最大的不同;另一方面,她也必須要與更多不同的利益相關者(如政府部門、藝術家)交流溝通。 Flora笑說,新崗位讓她把在加入藝術節工作前的經驗也全數用上了。回顧她穿梭於演藝界和商界之間所累計的經驗,讓她更容易了解彼此的難處,較另類前衛和具探索性的藝術固然要讓觀眾認識,但在營運上,面對現實問題時就需要多方面的考慮。她表示「完全支持節目部門同事在策劃上的方向,他們很清楚自己的定位,就是要維持藝術節節目的素質。」在處理實驗性節目所面對的票房壓力時,要透過較容易爭取觀眾和贊

-

特別企畫(二) Feature 超越權宜與臨時的動力和想像

淺談香港線上展演的創作趨勢與現象

自去年初疫情爆發,香港的表演藝術團隊面對無法實體演出的困境,即展開線上展演的嘗試,光線上現場直播或錄播,或利用線上會議平台進行的表演製作接近200個。雖然在政府資源的挹注下,直播技術與網路硬體配套均有成長,但線上展演形式與美學是否有進一步探索?在抱持著權宜與臨時的觀望心態中,表演藝術工作者如何面對這樣的未來,值得持續觀察。

-

香港

香港資助削除、演出被取消,香港創作人接連遭受打擊

香港目前的創作環境面對前所未有的挑戰:疫後票房尚未完全恢復,觀眾流失比拓展快,加上經濟低迷讓消費者對支出更謹慎,同時社群媒體讓宣傳訊息片段化,生態變化讓製作困難重重;但對創作者來說,港區國安法實施的影響似乎更為深遠,商業製作雖可能享有較大自由但仍需守法,但對主要依賴政府資助的本地團隊來說,狀況變得相當複雜。 香港戲劇協會(簡稱劇協)主辦的上屆香港舞台劇獎頒獎典禮,是本地已有30年歷史的盛事,近年隨著合作多年的香港電台退出,劇協已面對重要難關,最近更因邀約頒獎的嘉賓(包括著名漫畫家尊子和紀錄片編導蔡玉玲)引起資助活動的香港藝術發展局指控,因「無主動商討下偏離以往做法」、「邀非文藝界人士任頒獎嘉賓」,和舞台設計暗喻紅橋與紅線等原因,活動完成後在未討論下扣減資助,並稱不會資助下屆活動,康文署亦表示將不會出租活動場地。劇協舉行記者會回應,事件亦引起廣泛討論,讓原已波動的創作環境更見嚴寒,本來在能說與不能說之間摸索出路,但路原來比想像中沙石更多。 接著藝團「小伙子理想空間」原訂在兆基創意書院劇場演出的作品,因場地按教育局發出的指引而解除租約,這已是該團第二次被取消演出,據說是有人投訴負責人「言論不當」。作品在上演數天前叫停,損失的不只是已投入的資源與可能收入,也讓人更感創作空間的壓抑。然而壞消息陸續出現,香港演藝學院畢業生製作的義大利劇作家達里歐.弗(Dario Fo)《一個無政府主義者的意外死亡》原定2月中上演,卻突遭校方叫停但並未說明原因,製作團隊在社群媒體上表示「做錯了什麼?」,並相信「一切都會載入史冊」。到底誰怕達里歐.弗?創作者該如何繼續守護這空間,讓創意和想像可繼續發揮?

-

香港

香港文化博物館可能遭「殺」,表演藝術保育問題引發關注

今年香港政府康樂及文化事務署首辦「香港流行文化節」,當時香港文化博物館與香港電影美術學會聯合策劃和舉行了第一個以香港電影美術及服裝造型為題的展覽「無中生有香港電影美術及服裝造型展」,吸引不少觀眾參與。事實上,香港文化博物館近年有不少與香港文化有關的專題,都為本地和海外觀眾津津樂道,包括以金庸和李小龍為題的常設展,而「絕代芳華.梅艷芳」的展覽亦將舉行。與表演藝術有關的還包括館內常設的大量粵劇藏品;去年亦舉行了「實驗實驗展榮念曾創作50年」,展出榮念曾多年的跨媒體創作。 香港目前尚未有與本地表演有關的專門資料館或博物館,除民間和大學有個別收藏外,政府的博物館中就以香港文化博物館會較具體地進行相關工作。近日香港政府《施政報告》提出有關設立和重組博物館的建議,計畫將現時位於尖東人流廣多、交通便利的科學館,改設成「國家發展成就館」,以與旁邊的歷史博物館互相帶動發展。而科學館將遷至位於新界沙田的文化博物館,文化博物館的藏品則有可能被分散各處。 現在,科學館和文化物博物館的每年入場人數皆名列前茅,但上述改動似乎未經業界諮詢和周詳計畫,消息傳出後,也引起坊間關注文化和表演藝術保育在政府資源外(如民間或商業資源)的不同可能。誠然政府的帶領或資源相對充裕,有利保育工作,但集中歸一也有其危機,即使表演藝術保育發展成熟的歐洲,也曾出現過「殺館」的情況,如在疫情間的2021年,英國著名的維多利亞與艾爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)就提出關閉其劇場與表演部門,並把館藏分散至其他部門,引發當地業界連署聲援。表演藝術長遠的保育策略要深思,為的不只是現在的、更是未來的觀眾。

-

香港

香港疫情後開展文化交流,明年將首辦「香港演藝博覽」

疫情3年重創各地表演藝術,暫停實體面對面交流所帶來的影響相當長遠,雖然可以透過各式網上平台和資源,在當時繼續讓交流發生,但如大型藝術節等項目也是這兩年才見陸續回復進行,這些能量的恢復如果有助力應該可以更見成效。 香港不少藝術家過去在藝術發展局支持下,參與了如韓國首爾、日本橫濱等大型演藝博覽會,將香港作品輸出海外,同時讓本地製作人和創作人可以與世界各地表演機構和藝術節接軌,創造共製作品的可能性。 在政府推動香港成為中外文化藝術交流中心的政策下,香港將於明年迎來第一個演藝博覽會。這次的「香港演藝博覽」由香港藝術發展局主辦,將於2024年10月14至18日舉行,是疫後針對推動本地演藝長遠和發展的盛事。目前正在進行國際精品演出和項目推介的申請,申請截止日為今年10月底。屆時大部分活動都會在西九文化區進行,演出以外亦有講座、展覽及一系列交流活動,加深海內外業界與跨界別的認識,締造合作和發掘資源的空間。 有一段時間海外作品會視香港作為進入中國內地市場的轉接站,但隨著當地市場開放和場地與藝術節大量的建立,香港這個角色的獨特性必須再找尋出路,並思考如何強化其不能被取代的位置。本地製作人和策劃者與創作者的藝術視野與世界接軌的同時,怎樣在複雜的文化與地緣政治,以至世界風雲劇變的影響下,讓作品既能承載議題並找到有效的演繹方式,才能讓更多的觀眾產生共鳴。誠然演藝博覽這樣的機遇難得,要吸引到世界各地演藝工作者來港已是刺激的挑戰,作品也要預備充分,才不致讓交流的能量散失。

-

香港

香港第3屆紀錄劇場節聚焦華文地區,交流連結社會與戲劇

紀錄劇場作為一種結合社會議題和劇場形式的創作策略,近10多年在華文地區有不少實踐,如香港「一條褲製作」就以此為劇團發展方向,每年定期製作不同主題的作品,持續關注探討「真實」在舞台上呈現的可能性,並邀請海外專家來港交流。劇團於2017年及2019年舉辦了兩屆紀錄劇場節,疫情多少影響活動進行的計畫,當世界和社會變化更快追不上任何預期,紀錄劇場的意義就更值得思考。 第3屆紀錄劇場節剛在8月於香港舉行,以「社會的戲劇」為題,聚焦華文地區包括北京、上海、台灣、澳門、新加坡等地紀錄劇場的發展,與會者透過3天的研討會、展演、放映等活動面對面交流。「阮劇團」和「風盒子社區藝術發展協會」分別代表台灣與澳門,展演作品《FW:家的妄想》和《離下班還早車衣記》,前者以劇團發展,交織團員思考離開或留下的詰問,呼應當下離散的議題;後者則以1980年代澳門製衣業工人的勞動生命故事為主題。 研討會部分則有以不同紀錄劇場手段進行創作的藝術家經驗交流。首節先針對「紀錄劇場的定義」進行深入討論,事實上,正因各地劇場語境、文化接收和面對的群眾各異,創作策略的多元拓寬了紀錄劇場的光譜,然而彼此透過劇場讓社會被邊緣化、隱形的聲音得以被聽到,肯定共同的願景。不過,什麼是「真實」及與劇場「虛構」的矛盾,創作時面對的道德問題和立場的拿捏也難以清楚梳理。有與會者提出,如果「真實」無法被呈現,那麼創作者消費了議題和受訪者,又是否真的改變了什麼?而當觀眾抽離地觀看,但真正遭逢問題的人根本難以接近藝術,創作者又能否拉近不同族群的距離?這些都值得繼續思考,特別是當世界愈見紛亂之時。

-

香港

從上海到香港與世界,潘迪華藏品閃亮展出

南豐紗廠見證香港製衣業的全盛期,近年活化成為文創和保育的地標,加上寵物友善的環境吸引很多年輕人週末前往聚集,也經常有不少策劃獨特的文化活動,最近開幕的「她能在黑夜,給我太陽獻給潘迪華」展覽就是一個很有意思的項目。 在展覽文案中,本名潘宛卿的潘迪華被譽為「一位香港跨領域的文化拓荒者,涉足娛樂、音樂與藝術」,來自上海的她在東西文化的交織下成長,南來香港後,她更進一步邁向世界的平台。精通不同語言的潘迪華遊歷多國演唱,音樂事業在1950至1960年代開始蜚聲國際,且是香港第一位與英國EMI簽約的歌手;其後加入電視和電影界發展。1963年香港大會堂成立一週年,爵士巨星Louis Armstrong來港演唱,她就是當晚的表演嘉賓。 這次展覽的物件和文獻絕大部分來自潘迪華個人珍藏,很多珍貴藏品都保存得很好,光照片就超過萬張,由策展團隊精選不同時期的潘迪華──從兒時到少女,從日常到華麗,從生活到舞台──讓觀眾進一步認識這位劃時代跨領域的文化人物。她特別鍾愛的旗袍和其他時尚服飾亦有不少照片或實物的展示,側見60年時尚潮流的變化,亦見證香港華洋文化交匯的獨特性。其中一個展區聚焦在香港第一齣原創音樂劇《白孃孃》(1972),潘迪華是製作人和表演者。這改編自《白蛇傳》的作品由盧景文執導,顧嘉煇作曲,是當時潘和顧在海外觀賞眾多音樂劇後,期望在香港打造原創音樂劇的重要里程碑。此次展出《白孃孃》創作的文獻、手稿、戲服等等,由潘迪華完好收藏足見此劇對藝術家的重要意義。展場也展示了不少當時的藝評報導,此劇的前衛與實驗性並不受當時的觀眾歡迎,讓製作人損失不少,但卻為香港音樂劇創作帶來開拓性意義,歌曲〈愛你變成害你〉也廣為流傳。

-

香港

香港重點演出紛上陣,新任總監潘惠森為香港話劇團推出第1個劇季

隨著香港藝術節落幕,陸續有大型表演團體和主辦單位推出重點演藝項目。香港話劇團新任藝術總監潘惠森主導的第1個劇季,以其個人影像作為主視覺,強調其視野與角度如何打造藝術上的不同發展。事實上這劇季有3個劇目都是潘惠森作品,包括重新修訂其早期作品《小島芸香》的《小島.餘香》、新作《親愛的.柳如是》和《從金鐘到莫斯科》,各有特色和時代背景,充分顯示潘惠森的確是目前香港本地擅於架馭古今題材的編劇高手;至於去年因疫情未能上演全部場次的音樂劇《大狀王》將會重演。而人事的新安排中,隨著前任助理藝術總監馮蔚衡離團另覓發展(但她仍擔綱主演劇季新作《醫.道》),劇團晉升現任駐團導演方俊杰、導演/演員劉守正和邱廷輝為助理藝術總監,從1位女導演轉化為清一色男性的藝術團隊,會擦出什麼新火花?值得觀察。 西九則舉行為期4週的首屆大型舞蹈節「自由舞」,以女性舞蹈藝術家為焦點,探討當代社會議題與她們的關注,這些主題在疫情後特別值得探索。其中開幕節目《女俠傳奇》是德國編舞2人組Lisa Rykena和Carolin Jngst的作品,透過顛覆典型漫畫超級英雄形象重新思考性別。在疫情隔離期間的家中引發奇思演化為創作,是Inbal Pinto在《異想客廳》期望帶給觀眾對日常的新想像。而梅卓燕以婚嫁為題的新作《囍紅色的承諾》也是讓舞迷期待的作品。 另一方面,城市當代舞蹈團也推出了新舞季主題「熱身嘛」,讀起來與英文Its Summer呼應,貫徹了藝術總監伍宇烈的玩味特色;中英劇團新劇季則以詩人泰戈爾《飛鳥集》中的名句為題,帶出「生如夏花」的力量,亦是在疫後對生命的反思。

-

香港

香港防疫鬆綁後,表演藝術界終於展現新氣象

香港各界飽受3年疫情衝擊和防疫措施之苦,政府硬說疫苗通行證和掃瞄「安心出行」應用程式的重要性,去年底神奇地一朝化解,交流又逐步恢復正常。好消息是劇場觀眾席可以100%開放,也大為減少取消演出的可能。過去3年都未能如常舉行的香港藝術節,本來小心翼翼分階段安排節目宣傳,現在也終於順利迎來海外藝術家來港表演,這對觀眾和藝術節來說真的是兔年最佳禮物。 畢竟防疫措施也剛放寬不久,大型歌劇應該要等明年了,但不少藝術節節目也頗令人期待。如由威廉.肯特里奇執導,里切卡爾古樂團及南非木偶劇團演出的蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》;探討環境與記憶之改變與消逝的《水之書》是集結多種表演媒介的音樂劇場作品;至於莎劇新玩法的舞蹈劇場《茱麗葉與羅密歐》就撕破了愛情童話,要回歸現實的兩人面對生活的殘酷。 至於本地製作票房秒殺的肯定是《飯戲攻心》舞台版。去年的電影《飯戲攻心》票房異軍突起,圍桌吃飯的日常卻是三兄弟面和心有刺的攻防戰,擔綱改編的陳詠燊是電影版編導,舞台版導演則是去年將莊梅岩新作《我們最快樂》以拆解和後設處理,加上形體探索,讓觀眾眼前一亮的黃龍斌。 當一切復常,是否只是回到常態,或有新的可能?對不少藝術機構來說,去年開始了行政高層大變動,至今年陸續上任,也讓人期待。如曾出任教育機構行政總監的葉思芬接任香港藝術中心總幹事;資深作曲家和音樂策劃龔志成出任西九文化區的當代表演藝術主管;原任香港藝術節發展總監的余潔儀,接任退休的何嘉坤為行政總監;將上任接替陳敢權擔任香港話劇團藝術總監的會是本地著名編劇潘惠森。新年新氣象,期待火花四濺。

-

香港

香港「演戲家族」串連過往原創音樂劇歌曲推出慶祝30歲新作

香港演藝學院成立於1984年,畢業生各自在1980年代末至90年代初創辦藝團,包括目前專注本土原創音樂劇創作、推廣與承傳的「演戲家族」,由香港演藝學院畢業生於1991年創立,剛迎來了30周年的紀念。 疫情影響讓不少藝團即使是重要周年誌慶,如剛出版了專書紀念其50周年的香港藝術節,也未能盡情慶祝。「演戲家族」這次在演藝學院上演的《何年明月歸》,是與學院聯合製作,除了聯合導演和歌唱指導李穎康是學院老師,特邀演出一角的梁菲倚目前亦在學院任教。劇本由多位學院編劇系的同學和畢業生聯手執筆,並由前任戲劇學院院長潘惠森編輯,選用「演戲家族」過去的原創音樂劇歌曲為敘事骨幹,重構新的故事(當中尾聲一曲由黃旨穎全新創作);演出者則大部分是目前在學的學生。 這樣的策劃顯見劇團承傳其文化資產的意義,讓作品透過再現,連繫不同年代觀眾和創作人的記憶。故事由音樂劇編劇何年發的離世說起,要把歷年歌曲有意義地串連並不容易,目前劇本整體欠說服力,布景設計的意象也進退失據,然而當熟悉的調子響起,首演於1993年的《遇上1941的女孩》仍然讓人動容。這個為劇團奠基的作品,在香港原創音樂劇發展上是重要的一章,以香港淪陷的歷史背景建構時代氛圍,主角穿越時間見證傾城,〈夢未央〉的尾聲「只求命運讓我自己決定」可說是當時民眾的心聲。這次劇團同步完整出版劇本和樂譜,延續作品的生命力,在其30周年紀念來說更顯意義。