犯罪事件改編

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature犯罪,只有罪惡?──犯罪事件的跨域戲劇改編

以犯罪事件為戲劇題材,並非近年才有的現象。只是,「為何將犯罪事件改編為戲劇」既是個永恆的追問,同時也持續改變每位創作者背後的創作思考,並且於不同媒介、場域裡產生各自的意義。 因此,本專題將從劇場與影劇兩個角度切入,先從台灣過去的犯罪事件紀實戲劇開始爬梳,接著透過一場專訪與一場對談,理解近期引發熱烈討論的影視作品《死了一個娛樂女記者之後》,以及即將首演的劇場作品《甜眼淚》,背後所觸動創作者的事件本體與內涵,對話出在不同領域的編劇,如何虛構與創作,也如何思考犯罪者與被害者、社會結構等面向的現實。最後,則邀請3位劇場編劇提出他們對犯罪事件改編戲劇的想法,並且提案他們的改編計畫。

-

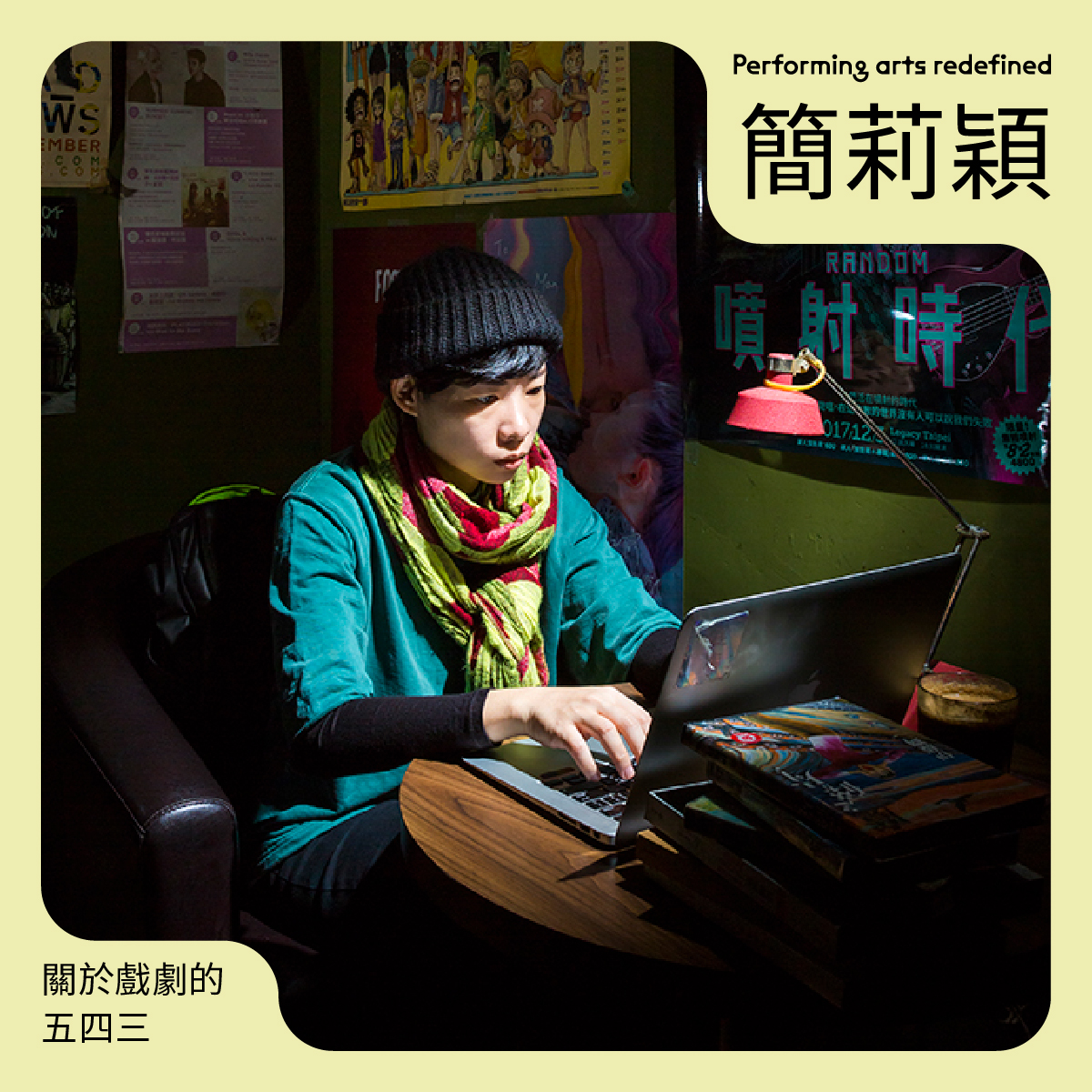

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?沈琬婷:公領域的罪惡與私領域的真相

收到邀請的當下,隨即想到我從去年開始的台灣農業創作計畫「惡土物語三部曲」,今年即將進行到第二部曲《窮山惡水出刁民》的創作(去年度得到文化部扶植青年藝術創作計畫的第一部曲《神農十七號》即將在今年正式演出),二部曲是改編自真實社會事件的農業經濟犯事件。 我的表哥和表嫂夫妻兩人,是曾經獨霸一方的蔬果貿易公司「青松公司」負責人,自2021年1月至2021年4月間,兩人將青松公司帳戶現金及公司支票占為己用,帶著新臺幣1億6千萬逃亡海外。哥嫂夫妻,他們總是圍著我叫小姑姑的4名子女,以及我的姑姑與姑丈夫妻一家自此從台灣人間蒸發,只剩下刑法第336條第2項侵占罪、第339條第2項詐欺罪及第342條第1項背信罪的犯罪記錄,以及國際通緝令能證明他們曾經存在過。 2021年的3月我完成了人生大事,從小就疼愛我,總是叫我叫他「小哥哥」的表哥和他青梅竹馬的愛妻,也是我從小就認識的表嫂全程參與了婚禮的籌備到宴客,我還記得婚宴當日在會場興奮奔跑著的幾個小侄子,文靜害羞的姪女就快要升高中了,宴客後我們全家人久違地拍了一張合照,沒想到這張照片竟成為我們最後的紀念,不到一個月之後,小哥哥一家被通緝,公司惡意倒閉的新聞登上大小版面,父母來電話提醒不要向任何人透露哥嫂的去向,那時候照片中臉上洋溢著驕傲與幸福的哥嫂兩人和刑事通緝頁面中的通緝照毫無二致,依然是我記憶中那個劍眉星目、英俊疏朗的小哥哥,小嫂也是帶著她一貫溫吞甚至有點膽怯的微笑,我一直忍不住在想,小哥哥那時候已經在計劃逃亡了嗎?他是為了看著我披上婚紗,才一直等到了那一刻嗎? 這個事件裡惡性倒閉的蔬果產銷貿易公司「青松公司」是姑丈那一代建立起的公司,在我故鄉曾經窮苦貧瘠小農村裡只有世代務農的家庭,姑丈和我的阿公曾是最早開始響應政府成立產銷班,試圖改善靠天吃飯一窮二白的農民生活,後來姑姑與姑丈結婚後,也把產銷班的邏輯加入企業經營規模,成立了結合契作和全國貿易經營模式,小哥哥大學學的是建築設計,作為姑姑幼子的他並沒有繼承家業的負擔,我們年齡差距極大,在我懂事時,當年那個想成為建築師的青年,竟然放棄他的建築師夢,回到故鄉成為「青松公司」第二代的負責人。 小哥哥曾在媒體面前賭咒,要當「蔬果界的台積電」,要透過企業化經營,將台灣引以為傲的蔬果產業打造成國際知名的項

-

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?劉天涯:詐出人性和選擇的考驗

1992年,新北市一名吳姓男子因簽賭欠下了鉅額債務,便起了策劃「詐死」騙取保險金的念頭。他在醫院埋伏多日,找到一名身患重病且無家人探望的羅姓男子,假扮其家屬為他辦理出院。羅姓男子很快去世,在醫生不知情的情況下,吳男冒名頂替,成功開立自己的「死亡證明」,透過不識字的母親辦理了除戶手續,再由自己年僅16歲的兒子向保險公司申請理賠,成功詐得一千萬。多年後,吳男自首,但因追訴期已過,未受法律制裁。 24年後,吳男的兒子竟如法炮製,試圖偽造父親的死亡證明,再次向保險公司請求理賠,因時效逾期遭到拒絕。兒子提出申訴,反而引起保險公司的懷疑。法院審理後,認為兒子試圖利用和父親相同的手法詐欺,最終判處兒子3個月徒刑。 最近,我對於「詐欺」相關題材的創作很感興趣。詐欺,是對人與人基本信任的挑戰,對社會制度漏洞的精密運算,也似乎愈來愈像是某種「生存策略」。其中牽涉到對人性的掌握、精采的布局,而身為編劇的我發現自己在書寫劇本的過程中,似乎也同樣以此為目標故事是對於真實的模擬,說到底也是一種對觀眾的「詐欺」的行為,到最後觀眾能否在虛假故事中投射出片刻的真情實感,便是身為「劇本詐欺師」的功力了。 近年來,與詐欺相關的影視作品也層出不窮,無論是經典的《信用詐欺師》系列,改編自真實事件的《地面師》,抑或是以真實事件為基礎的《孤注一擲》等等,都不再是單純描述犯罪事件,而是深入探討人性、道德與社會結構的問題。 這則新聞是一樁荒誕的保險詐欺案,一對父子在20年間竟先後試圖用「死亡」獲利,詐領巨額保險金。在我看來卻不僅僅是一宗簡單的犯罪事件、一場關於詐欺的遊戲。金錢在人生中的意義究竟為何?當死亡變成交易手段,親情是否也隨之變得微不足道?這些問題,都是值得探討、想像與玩味的。 在改編時,希望能融合黑色幽默與心理懸疑的質感,透過父與子二人探討金錢、親情與人性之間的矛盾。故事的敘事風格將採用雙線交錯,一條線是回溯當年父親如何策劃詐死,一條線則是兒子對父親的懷疑、及「翻轉人生」的計畫。 父親曾因簽賭人生落入低谷,然而卻成功「詐死」,領取千萬保險金,成為一名「傳奇」詐欺師。兒子成年後,偶然得知了父親的過去,更發現自己出生後竟被父親投保了一份巨額壽險,而他從不知情。一場突如其來的意外讓他開

-

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?

特別企畫 Feature 編劇提案:面對犯罪事件,如何透過創作重新思考?劉勇辰:事件永遠是「羅生門式」的敘事

在我電腦桌面一個叫「創作」資料夾裡,躺著許多寫到一半的劇本。 其中不少都來自於當時在新聞上最聳人聽聞的標題,在看到的一瞬間,便產生了非把它記錄下來不可的衝動。我會搜索大量資料,並建成一個個的資料夾,在裡面你會看到事件逐步發生、揭露,最終爆發,並隱約能聽見受害者的哭聲、世人的嘆息。 裡頭包括了轟動社會的偷拍事件、虐童案、#Metoo事件⋯⋯這些題材之所以後來我沒寫下去,大多是因為不知道還該說些什麼?會質疑自己是不是在迎合大眾的獵奇心態,滿足人們的窺視慾望?把真實生活的苦難,寫成戲或故事,又會不會傷害到倖存的人?僅憑在劇場中,短暫地對這類慘劇驚鴻一瞥,真的就會讓人做出改變嗎? 然而其中也有案件,是我一直想寫,只是方向還沒想好的。其中一個資料夾叫「新北國三生殺人案」。 事件發生在2023年的耶誕節,新北市,一位郭姓的國三男生快步衝進了隔壁班教室,持彈簧刀向另一名楊姓少年捅了10刀,頸動脈、左胸、腎臟,每一刀都正中要害。少年歷經兩天搶救,宣告不治。 當警方調查殺人動機時竟發現,郭男根本不認識被害人,殺人的理由,是與他剛一同轉入新學校的林姓乾妹,在午休時想找隔壁班朋友聊天,卻被管秩序的楊男以「妳不是我們班的」要求離開。於是她找乾哥去替自己出氣。最終,警方分別依殺人未遂、教唆罪移送兩兄妹;少年法庭裁定郭男收容於少年觀護所,林女責付監護人帶回。 這件事在當時引發了巨大輿論,不僅是因為殺人,而是有人發現,林女在Instagram上留下「我未成年,法律會保護我」的限動,引發了網友與兄妹友人間的留言戰,進而造成全網對兩人發動公審、肉搜,挖出郭男家庭破裂、渉入幫派且有前科等細節。之後,新北地院又以網友行為違反《少事法》而要求下架相關貼文。 有發現嗎?在這起事件中不管是網友還是法院的初衷,都是想要保護未成年人,但也都失敗了。這就是描寫「真實犯罪」讓人容易想放棄的原因,因為在這類故事裡,往往沒有贏家,也缺少讓人心滿意足的解決方法。 但之所以我還是想寫這個故事,是因為我當過一年的國中輔導老師。 那時有一位女學生,跟新聞中的女孩狀況十分相似,叛逆、愛跑到隔壁班、結拜乾哥哥。她總喜歡說些特別狠毒的話傷害別人,原因可能是她來自重組家庭,一直沒辦法接受繼

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature從「奇情與怪誕的警世」到「內心與社會的探索」:犯罪紀實改編戲劇的內涵轉變

犯罪事件的紀實改編,一直是戲劇的重要取材。 若要追溯,無論東西戲劇都可見數千年以上的案例,只是較難辨認事件本身的真實性與來源、劇作家的取用管道與意圖等,因此無法準確梳理脈絡。其中,事件本身的杜撰、口傳過程的失準等都難以辨認「真實」與「虛構」的界線。直至報刊雜誌興起後,才有彼此參照的可能。以台灣為例,在大正15年(1926年)台南運河完工後,發生不少男女因感情問題投河自殺的事件,被記錄於《台南新報》和《台灣日日新報》中;後續在1930年代,便已有歌仔戲以此為題進行改編,以口白為主,穿時裝,再加上當時的流行歌曲,近似電視8點檔。當時一定要唱的曲子是〈運河悲情曲〉、〈運河哭〉,後來也成為歌仔戲中的流行曲調。二戰之後,亦有電影出現。這類創作陸續出現於歌仔戲「時事劇」,在1930年代內台商業劇場興盛時期同步興盛,時事新聞往往在發生當天就被演出。 取材社會事件,多半帶有噱頭成分,能與觀眾產生有效的共鳴,於是故事內容也重在「奇情」、「怪誕」,甚至多半帶有腥羶色成分。 1979年,台灣電視史出現了第一部警匪電視劇《天眼》,以單元劇方式呈現。雖無法完全確認其中改編自真實案例的比例,但在每集故事劇末作結時,都會安排評論人金培凱講出固定台詞「老天有眼,可以明察秋毫」,明顯有勸誡觀眾不可作惡的意圖。並在中期後,《天眼》會於各集播出後增設單元〈天眼追蹤〉,公布重大刑案的通緝犯照片與資料,呼籲民眾提供破案線索。因此,背後的企圖愈見明確,且連動真實與虛構間的呼應關係,而以「勸世」與「警世」為目的。 其他如《台灣靈異事件》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《台灣奇案》等單元劇都在1990年代紅極一時,其中擔任單元劇主持人、或引言人的盛竹如、郭美珠等生產出不少金句,其功能多半延續了《天眼》中的金培凱角色,同時也略帶傳統「唸歌」的特色(後來的電影《血觀音》直接邀請楊秀卿表演唸歌,更突顯與借用其勸世功能)。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature對於犯罪事件的改編,我們還是人太好了──專訪《死了一個娛樂女記者之後》原著作者、編劇柯映安

《死了一個娛樂女記者之後》從小說走到影視改編,原著小說家柯映安也成為編劇團隊的一員。故事內容源自一場死亡,但隨著主角劉知君在涉及命案、毒趴、性愛交易等交錯複雜的社會事件裡抽絲剝繭,後來揭露更多的,是死了一個娛樂女記者「之前」的內幕。 從性騷擾的事件,一路發展成政商勾結的共犯結構 影集《死了一個娛樂女記者之後》開播隔天,開發故事的鏡文學總經理董成瑜在臉書上發文寫下一切的開端,是她聽聞同公司娛樂線資深記者段子薇的職場經驗後,認為裡頭關於娛樂界和政商界牽扯出的社會新聞,很有機會能發展成充滿細節的職人劇,於是找來當時仍在國立臺北藝術大學就讀電影創作學系碩士班的柯映安合作,將故事撰寫成小說先行出版。 「最初主要是以子薇姐的採訪生涯作為田調重點,確定主角要設定成八卦週刊的記者之後,也訪問過幾位娛樂記者,觀察他們的作息,或是平時在跑新聞的工作模式。」柯映安聊起小說創作時期的田野調查,在職人劇的框架下,《死了一個娛樂女記者之後》在媒體工作者的日常裡牽扯出跑新聞背後的黑暗面,「田調裡也有討論到女記者遭遇性騷擾的事件,這不僅僅是子薇姐的遭遇,成瑜也有分享類似故事。」在以女性為主的娛樂組裡,因為性別而遭受冒犯並不是個案,這也成了《死了一個娛樂女記者之後》的小說裡貫穿故事的主要事件。 只是在下筆過程中,遭受性騷擾甚至是性侵的對象,成了小模、女明星,「我其實沒有覺得女記者跟女明星有多大差別,在那些犯罪者眼裡,他們都是可以交易的『物品』。」柯映安語氣直截了斷,無關職業,女性在這類遭遇裡都難逃被物化的命運。而涉及演藝圈潛規則的內容,柯映安則是參考2016年鬧上新聞的「W Hotel小模命案」,將現實世界發生的毒趴、用藥過量致死的悲劇,轉化成書中情節。 小說成書後的一年,確定拍成影集,柯映安接續加入編劇團隊。回想劇本開發階段的設定,和小說最大的差別,是對於男性犯罪者的犯案手法,有了更詳細的著墨與設計,「小說裡沒有很明確的一條線來處理壞人怎麼勾結在一起,又怎麼利用娛樂圈洗錢,甚至是性侵、犯罪。」為了描寫出更明確的官商勾結,編劇團隊先後訪問社會組與調查組記者,希望從他們跑新聞的經驗裡,獲得更實際的建議。 「我們有討論過,希望這是一則可以動搖國本的事件。」官商勾結程度可

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature從劇場到影集,挖掘犯罪事件裡的人性──詹傑X陳昱俐談《甜眼淚》與《她殺之罪》

主持:白斐嵐與談人:詹傑、陳昱俐時間:2025/3/26 14:00-15:30地點:鏡週刊辦公室 Q:雜誌讀者應對詹傑較為熟悉,是否可先請昱俐簡短介紹自己,以及鏡文學從出版進一步跨入影集開發的過程? 陳昱俐(後稱陳):我原先念輔大英國語文學系,畢業後在航空公司做地勤,但做了4年覺得人生有更想做的事。本來是想要出國念劇場表演,想自己當導演,但沒存夠錢,陰錯陽差跟著學弟考上北藝大電影所,就此開啟我的編劇之路。自由接案編劇做了10多年後,也是誤打誤撞,為了幫去拍電影的朋友代班,就進了鏡文學,到現在已經第6年了。 一開始鏡文學主要還是以IP為出發點,找一些作家、小說家來出版他們作品,也希望可以挖掘更多新銳創作者,再進一步把這些故事發展成影視或是遊戲漫畫、甚至是舞台劇等。要到開始營運一兩年後,公司決定自製影視,我於是從編劇統籌轉變為作品開發,最後當上製作人,真正自己下來做一齣戲。 我們前面幾個作品像是《X!又是星期一》、《八尺門的辯護人》都有小說原作,最近剛上映的《死了一個娛樂女記者之後》也是,所以基本上都是有文本的。至於接下來鏡文學要拍的《銀行員之死》(現劇名改《野火》)以及現在詹傑參與一起開發的《她殺之罪》,都是根據真實事件改編,並沒有透過小說文本,直接進行劇本創作。 Q:影集《她殺之罪》和詹傑即將與無獨有偶工作室劇團共同推出的劇場作品《甜眼淚》,皆是以80年代「毒糖果」連續殺童事件為發想,請兩位聊聊最初受到這則新聞所吸引,起心動念將其影視化、劇場化的原因? 詹傑(後稱詹):昱俐最早和我聯繫大約是2020年,我記得很久了。那時候我們想做女性犯罪,於是開始蒐集大量資料研究。至於《甜眼淚》這邊,一開始是2023年我在兩廳院秋天藝術節做的《罪.愛》(黃郁晴導演),當時也有用大數據蒐集網友對各個新聞事件的反應等。那時候就發現某些關鍵詞,會特別讓不同年齡族群有特別的