于善祿

-

特別企畫 Feature

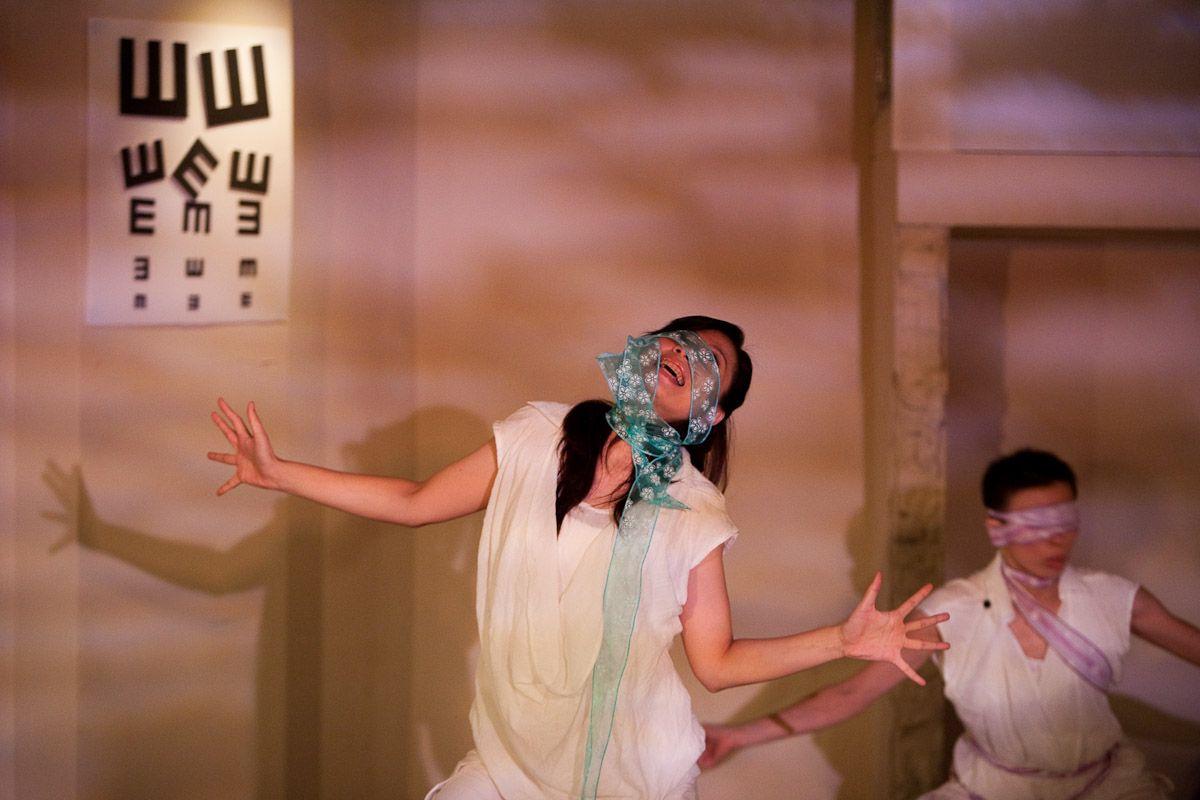

特別企畫 Feature跨!偶七十二變

台灣的偶戲發展用刻板印象可被區分為「傳統」與「現代」,也就是傳統布袋戲與現代偶戲,甚至最初也往往把偶戲安置於兒童劇的脈絡裡。不過,就像本專題由于善祿撰寫的專文所說:「那可是大大地落伍,且脫離現實的。」其實「偶戲」本就具備「跨界」的概念,而不一定安於某個位置,從物件、戲偶到真人,從古典藝術到現代議題,從傳統戲台到現代劇場,從小孩到成人⋯⋯於是,就讓我們從于善祿的專文開始,再到無獨有偶工作室劇團如何「翻車」,來「跨!偶七十二變」吧!

-

藝@書

寫一封「華文戲劇」的邀請函

無論在劇場實踐或研究理論上,「華文戲劇」仍處於建構的進行式。研究「華文戲劇」須具備龐雜多元的知識系統,對多國地域社會與文化史的基本涉略;且即便熟讀萬卷書,若無法長時間持續觀察與田調,實難深入其境。「華文戲劇」在台灣的研究者並不多,《當代華文戲劇漫談》成為一封邀請函,從作者的觀察與體會出發,藉此廣邀更多有志者進入多元的華文戲劇歷史與視野。

-

藝活誌 Behind Curtain

站在當下 回眸過往探看未來

對想回探台灣戲劇歷史的讀者來說,書市中的選擇向來不多,剛好最近出版的兩本書,或可填補缺憾。一是台大戲劇系教授林鶴宜增修了十二年前的著作《臺灣戲劇史》重新出版,讓這本為一句「通史」性質的台灣戲劇史得以再現;另一是劇評人于善祿集結之前發表文章為《臺灣當代劇場的評論與詮釋》,以他的看戲經驗為媒介,觸碰到整個劇場生態。兩書雖寫過去,卻是站在當下,思索未來。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察七:國內原創劇作搬演頻繁,文本當道?

能否搬演靠獎助? 「市場」尚未成氣候

去年的劇場演出中,可以看到許多國內劇作家的名字,這是否象徵了國內劇作家愈來愈受重視?但就整體演出量增多的生態來看,或許只是相對性的數字增加,而非真實的比例增高。今年新生代劇作家被搬演的多是舊作,有新作發表的多是資深劇作家,所以創作的續航力是否足夠,相關「市場」機制能否建立,在在攸關劇作家未來能否占有舞台一席之地的可能

-

香港

歷史如何走進戲劇? 兩岸四地論壇交流經驗

長期以來忠於創作具人文與社會關懷戲劇的香港「致群劇社」,趁著二月底該社推出「辛亥」題材戲劇《占領凸手辦》之際,也舉辦了「歷史如何走進戲劇:以辛亥題材為例」的兩岸四地論壇,香港、澳門、台灣與中國的劇場工作者聚首,分別提出歷史題材的戲劇創作與詮釋觀點。

-

回想與回響 Echo

我不入戲,怎麼辦?

我們對藝穗節的期待,應該是什麼?不是全然專業,至少是誠懇;不盡主流商業,最多是實驗批判;不甚完美,但,夠膽。 若上述三種期待都不被滿足,連台詞都被處理得模糊難嚥的時候,看戲的我,非但無法入戲,簡直蒙受被「凌遲」的痛苦。不過,這屆藝穗節的演出票房,似乎沒有全然反映像我這種嘴刁的看戲品味。看起來,新一代更擅於行銷經營的包裝。問題是,單純、可愛的「小花小草」,到哪裡去了?

-

特別企畫(二) Feature 問題篇

哪裡是未來的舞台?

表演藝術學生畢業之後的出路,似乎不如想像中來得順利美滿,永遠在麵包與理想中掙扎。有的人寧願負債節約,也要堅持藝術的追尋;有的人則選擇轉業,打算在其他領域另尋春天。社會舞台看似遼闊,但哪裡才是藝術畢業生應該站的位置呢?