到底希腊悲剧对今日的观众有何意义可言呢?为什么当代学者、导演、观众,仍能在古老剧作中,不断感受到战栗与狂喜?在「仿古」与「解构」之间,在「古典」与「后现代」之间,仍有充满可能性的广大天地,供现代人深思,让想像力骋飞!

诞生于二千五百年前的希腊悲剧,在戏剧素材的选择上不符今日民主社会的自由思潮,在主角英雄的刻划上远离现代平民百姓的卑微希冀,在写作组织及表演体制上亦迥异於戏剧、舞蹈及歌唱三者分野的西方现代表演传统。尤有甚者,今日的社会恐怕还是一个反悲剧的社会。因为标榜独立自主的个人久已丧失群体认同感,在自由社会中也缺乏从根本上即无从妥协的思想冲突,语言的原始冲击力由于媒体泛滥而消失,暴力流血行为因司空见惯而已不足为惊。(Millon, p.33。)说也奇怪,希腊远古戏剧却在上述反悲剧的环境中不断鼓舞当代剧作家,如德国的海纳穆勒,往西方戏剧源头汲取创作灵感;在舞台上,希腊悲剧近半世纪以来已成为欧洲导演,在历经种种语言及搬演技术上的困难之后,经常推出的剧目。先不提法国「阳光剧团」陆续公演的希腊悲剧「四」部曲,著名捷克导演Otomar Krejca于「法兰西喜剧院」的力邀之下,即于今年以执导索福克里斯的《安蒂冈妮》做为献给巴黎观众的见面礼。不提大导演,连年轻刚起步的导演也难以抗拒搬演希腊悲剧的挑战。

到底上演希腊悲剧对二十世纪的观众有何意义可言呢?考古或改编?现代导演面对古老戏剧采取何种态度?今日演员如何扮演悲剧英雄呢?合唱音乐舞蹈部份如何处理?下文即针对上述问题提出说明。

暧昧难解的希腊悲剧

在讨论希腊悲剧的演出之前,我们不能不先简述西方戏剧起源的历史背景、社会制度、写作组织及悲剧英雄的行为特质,以便更深入了解今人面对经典作品所碰到的基本困难所在。法国学者维何南(J.-P. Vernant)及维达─纳给(P. Vidal-Naquet)在二人合著的巨作《古希腊神话及悲剧》中即开宗明义指出希腊悲剧为某一特定历史时期的文学作品。希腊悲剧诞生于西元前六世纪末期的雅典城,历经一百年的灿烂发展旋吿消失。所以当亚里斯多德在西元前四世纪撰写《诗学》主论希腊悲剧时,他对上一世纪的文学巨作已所知有限。

就社会制度而言,戏剧搬演在西元前五世纪的雅典有专门机构负责,定期专款举行戏剧比赛。就文学创作而言,戏剧是西方文学史上继史诗之后所产生的重要新兴文学类型。更重要的是思想上,希腊悲剧为从西元前六世纪末过度到五世纪末,这一百年间亘古神话思维与新兴城邦思潮冲激下的产物。希腊悲剧世界正处于新旧交替的思绪中,一方面远古神话思维仍盘据人心,另一方面新兴的城邦社会正迅速发展崭新的价値观念。希腊悲剧的菁华即在于这人神共存奋争的社会与戏剧情况。剧情虽舖敍人的故事,但同时神无所不在,或许暂时隐而不见,终究能在瞬息间主脑逆转人的命运,使悲剧英雄从万民爱戴的国王,立地贬为众人唾弃的流亡者。古老的英雄个人价値乃遭新兴的社会及宗教思绪排斥,借以共谋群体生活的安全,但同时新兴城邦思潮仍与固有神话思维联成一体,二者界限难以厘淸。

从悲剧英雄的角度来看希腊悲剧:如众所周知,悲剧作家取材于古老的神话传说,然而剧作家不再如同史诗诗人一般,无条件地歌颂英雄人物的丰功伟绩。相反地,悲剧作家质疑眼前人神相抗的困境,讨论神话传统价値在城邦法律制度化之前的存在意义。所以悲剧英雄只出现于即将被迫采取决定而有所行动的极端状况。他们无一不自问该如何做?却终究做了无可挽回的错误抉择。希腊悲剧即记录这崭新的人类经验──人似乎开始有了内在实质,从此得为自己的行为负责。吊诡的是,西元前五世纪的雅典人并无现代人所称的「意志」(volonté)观念。当时的雅典人只有行为的观念,却对行为「做者」(agent)的心理意志不甚了了。(Vernant & Vidal-Naquet, p.73.)正因悲剧英雄徒有行为,但缺乏独立自由的内在意志,而使得神的意旨得以横逞,英雄主角乃成为「史芬克斯式」(sphinx)的谜样人物。

希腊悲剧实为谜样暧昧之作品。表面上这些剧作描述神话英雄的纂权谋国、弑父娶母、祭女杀婴或刺母复仇等等罔顾人伦的血腥暴力传说。事实上,如同法国学者杰合内(L. Gernet)所言,希腊悲剧的真正材料是流行于当时城邦中的社会思潮,尤其是正在发展中的司法观念。我们从剧作中经常出现的法学专门术语及裁判场景,即可一窥堂奥。问题是悲剧诗人使用这些法律词汇,并非用来阐明剧义,借以澄淸人神抗争的复杂情境。相反地,诗人故意凸显这些司法术语其语意模糊、暧昧、浮动、甚至自相矛盾之处。此举在在暴露当时司法体制不稳的事实,同时这些新兴的法律观念亦与传统的宗教教律互相冲突。(Vernant & Vidal-Naquet, p.15.)暧昧字汇的使用乃造成希腊悲剧难解的首要原因,使悲剧成为政治、宗教、神话及人伦混为一体的复杂成品。就剧情结构而言,希腊作家喜在高潮时分使用「情境逆转」的手段,意即戏剧人物的命运刹那间从顺境顚倒为逆境,更增加剧义之不稳定性。

再从写作组织来看,希腊悲剧亦不乏令人困惑的疑点。希腊悲剧一分为二:一为戏剧人物彼此的对白,最多同时不超过三人发话;另一为合唱队的歌咏。对白写作类型留传至今,演变为西方「话」剧的基本创作模型。希腊剧作家利用人物对话来交代情节的起承转合,所用语言较接近当时的口语,但基本上仍为韵文。至于合唱的文字则极为抒情,用韵复杂,句法艰深。合唱队在每段戏剧情节过后载歌载舞,或为历史见证,或预示未来,或做哲学上的反省,或执行宗教仪式。一般认为合唱队代表当时雅典公民发抒心声。合唱队的队长可与戏剧人物直接沟通。

问题是这些公认为在舞台上代表雅典公民的合唱队成员,除了现存的两个剧本外(注),不是老人就是妇女(大半情形还是女奴)。他们根本是当时社会中的边缘份子,如何能代表一般雅典民意呢?再者,悲剧中王室英雄说的语言较接近当时口语,但位居社会边缘的合唱队反而吟唱字句优美困难的诗文。若说当时雅典城邦的行政模式可从剧中英雄主角与合唱队并立的情形来看,合唱队身为代表团体,理应在剧中冲突时,共同商量对策,最后达成明智决定以解决争端。然而在悲剧中,最后决定权却操在英雄个人手中,合唱队则大抵遇事即慌,毫无决策行动能力。(Vidal-Naquet & Millon, pp.24-25。)

从以上所简述之基本困难来看,再加上史料不全、所遗留剧本太少(上千剧目至今只剩三十一出左右),可见充满暧昧的希腊悲剧,对于二十五个世纪之后的现代人而言更是迷团重重。

复古或现代化改编演出?

由于希腊悲剧中,歌、舞、剧三者融为一体的特殊表演体制已难以考证,到底今人该在现存的文字遗迹及历史文献中,考据原始搬演实况,然后尽量拟古表演?或者面临上述不可能的工作时,乾脆在演出时现代化其原文指涉的古典时空呢?当然,复古表演难免有臆测想像成份,而现代化希腊戏剧亦不得不做寻根的基本工作,二者难以截然划分。前者凸显希腊悲剧与今人相异之处,后者则强调二者相似之处。然而前者若不考虑现代观众的接受状况,易使舞台表演沦为博物馆的展览物品,美则美矣,但离今人甚远,似与现代世界无关;或者更不幸地,在倣古的前提下,沦为异国风味的装饰性制作,则更是难堪。后者为求大众共鸣,著重作品的永恒关怀,亦不免「轻」视经典作品无法缩减之历史距离。

何去何从?现代导演必须面对上述的两难抉择。

文化仪式的诱惑

关于拟古的舞台制作,一九八一年英国导演彼德霍尔(Peter Hall)的《奥瑞提斯》三部曲是近年来最受瞩目的尝试。根据法国学米庸(M. Millon)所述,此三部曲在考古舞台空间中进行,演员戴面具,身著希腊古服,演技庄严而制式化,念词常拖长音节的吟哦,或单一声调的朗诵,据说具催眠效果。整出表演如同一文化仪式的完美执行,让观众尽情「观」赏,却未触及三部曲的复杂喩意。艾思奇勒斯的剧作乃成为文化仪式的托辞。姑且不论今昔观众与社会之别,霍尔固然用心可嘉,但其出发点却从一开始即远离悲剧精神:西方悲剧虽源起宗教仪式,但悲剧却从此由宗教仪式中独立出来,成为西方文学及艺术的全新领域。在形式及终极目标上,希腊悲剧是道地的戏剧形式,为西方话剧树立写作典型,故事则探讨人的行为,而非宗教仪式的变形延续。(Millon, p.35。)

古希腊语音的实验

同样以拟古为志,罗马尼亚导演塞荷邦(A. Serban)于七十年代在纽约所导的「亘古三部曲」却极具实验精神。一九九一年夏天他率领罗马尼亚国家剧院百位演员到巴黎表演同样的三部曲,其中包括综合尤里庇底斯(Euripides)及罗马剧作家西尼卡(Seneque)的《米蒂亚》、尤里庇底斯的《特洛伊女人》及最后改编尤里庇底斯与索福克里斯的《伊蕾克特娜》(Electre),主题在于表达人类从黑暗过度到光明的三个阶段。

在表演空间处理上,塞荷邦仍借用仪式中的穿越、过度(passage)程序。所以他将在巴黎表演的场地La Villete划分成三个独立但相连的空间。(La Vil-lette为巨大的表演场地,内部并无固定的舞台或观众席设备,所以极适合上演前卫舞台作品。)三部曲在同一个晚上进行。观众在著希腊古装并持烛的热演员领导下,依序进入三个不同的表演空间,或坐或立(第二部曲)参与演出,由最窄、最暗、最封闭的《米蒂亚》走到最亮、最为开放的《伊蕾克特娜》,文明「过度」的象征意义明显。

《亘古三部曲》的菁华之处,在于对古希腊语音的实验,演员不仅完全以古希腊原文演戏(据闻偶尔也夹杂拉丁语及其它远古逝去的语言),而且在发声念词上,下过一番苦工。执意用古希腊原文演戏,导演很明显地不打算靠语言交代剧情。试问世上如今有多少人能听懂古希腊语呢?相反地,他特意阻挠观众经过大脑听懂台词字义,而期望观众从演员的字音发声当中,配合外现、猛烈、甚而粗暴的演技,体会剧中主角内心深处灵魂的呐喊。人类语言被视为一种富于表情的声音处理。演员念词诉诸观众的情感,而非理智,借以彰显人类语言被用来沟通消息以前的声质、及原始语言所独具的使役力量。(Millon,p.35。)随著演员卖力的表演,观众的情绪极容易被带起,因而更易强烈感受参与舞台表演/仪式的临场感。

原文剧意的探索──胥坦的《奥瑞提斯》三部曲

就现代化古典时空之改编演出而言,德国导演彼德胥坦一九八〇年在柏林所推出的《奥瑞提斯》三部曲可谓里程之作。相对于霍尔或塞荷邦的仪式化演出,二者皆在强调表演程序之余牺牲原文词义,胥坦则反其道而行,经过长年硏究,以原文词义经过德语翻译后的可解性,做为此次公演的首要考虑。所有演员在歌剧歌手德扎奇士(M. Dzakis)的指导下,接受一年特别发声训练,务必使德语译词经过淸晰及富于表情的声音传达,期使现代观众由此明确了解这三部曲的主题──政治的发明。

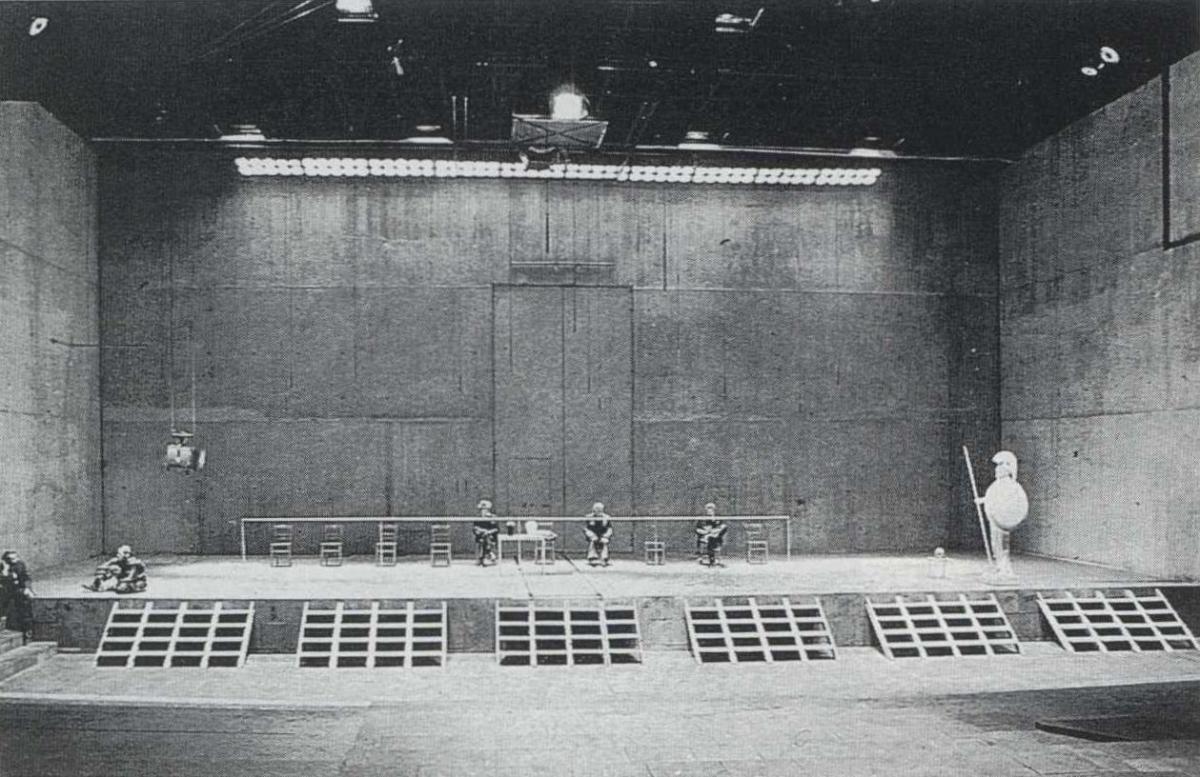

所谓「当代化」演出,指的是此戏演员十之八九著现代服饰而言。至于赫曼设计的舞台则源自希腊悲剧原始演出空间的基本设置,此设计并未指涉任何当代特定时空:在笔者所见的电视录影版本中,剧场的大空间一端架起长形舞台,占整个表演空间的四分之一;另外四分之三方形空间则归合唱队使用(宛如古希腊剧场中的乐池),其中放置一张长条桌子,两边各置五把椅子。

与胥坦以前的舞台作品相较,这回他不预设个人鲜明独特的解读架构。他的工作出发点是尽可能少加入原文所未提及之物,演出使用的道具自限于最需要之物,使得戏剧得以顺利搬演下去,而将其排戏重心完全放在与演员一起探索原文意义的工作上。例如第二部曲的墓前祈灵一景,导演不管墓的形状、所在或大小等琐碎问题,而让奥瑞提斯姊弟二人在台下桌旁相识后,一起爬上长桌(「上」坟之意),以便二人能接触下面的祈灵戏。故事情节透过演员念词淸楚交代,是胥坦此次排戏最关心的事情。然而面对二十五世纪以前的奥秘文字,胥坦的态度仍是十分谨愼的。他深知自己选择的译文只是今人的解读之一。于是在第一部曲《亚加曼农》中,他会让合唱队员偶尔拿起桌上的剧本念词,似乎他们──二十世纪的演员──也对自己所念的远古语句感到怀疑,历史距离因此油然而生。

就演技而言,演员的表现令人想起罗兰巴特于一九五五年评尙-路易.巴侯(Jean-Louis Barrault)的《奥瑞提斯》三部曲时所提及之论点。巴特在此文中批评巴侯的演员演技写实,举手投足讲究心理细致起伏转折的传达。手势、走步、眉目、腔调似不自觉地泄露言下之意。高潮戏在于呈现演员身受复杂情感折磨时的种种「内心戏」。但希腊悲剧中的感情不仅完全外现,而且远远超越一己私情。事实上悲剧主角根本毋需「泄露」不得言喩之情:他们往往明明白白当众宣称自己的感觉。再者,悲剧英雄的内在世界完全超乎个人恩怨,而与其所处的城邦或甚至天理联为一体(Barthes, p.75)安蒂冈妮之所以固执是为了要求掩埋亲人的天赋人权。伊蕾克特娜久积怨恨乃为了替父王报仇,使得正统王权得以恢复。我们可以说英雄情感并无内心「深」度,而是完全外朝公民环境明白显现。(Barthes, p.75。)

在胥坦的舞台上,演员皆采上述外现式、自我吿白式的演技,手势使用精简,所有情绪主要由音量与声质传递,而较少靠脸部或走位的「表情」。三部曲中谋杀亲夫的王后克莉恬涅丝特拉(Clytemnestra)由克蕾佛(E. Clever)饰演,从头到尾声色俱厉,最为精采。第一部曲在她暗杀王夫及其情妇以后,舞台后方的大门打开,自动推出二人鲜血淋漓的尸身及蹲跪在后方的克莉恬涅丝特拉,披头散发,衣服溅满鲜血。她面对尸身虽有刹那间的讶异,然而马上起身厉声为自己辩护,合唱队的老人眼看招架不住,剧终时只好拿起扫把开始淸洗血腥现场。

在第二部曲中,当亲生儿子奥瑞提斯持剑想刺杀母亲代父王复仇时,王后打开衬衫前胸,掏出乳房,缓缓走近儿子身旁,乳房不偏不倚抵住儿子的剑尖,同时缓声问他是否还记得这曾经滋养他长大的胸脯?只见奥瑞提斯持剑之手缓缓放下……

三部曲中合唱队的处理也十分成功,尤其是第一部曲中,由十个演员扮演现代老人的合「诵」队最为出色。在希腊悲剧的演出中,合唱队因为乐谱的失散及词句的艰难,最易为今日导演所忽略而沦为配角。事实上,合唱队以其团体 身份从头至尾都不退场,实为悲剧中不容轻视的要角。(Lacarrière & Ertel, P.50.)第一部曲中的老人合「诵」队身著全套黑色西装,戴帽,持杖,步履龙钟。他们在漆黑的剧院中拿著手电筒进场,偶尔四散,人人自我呢喃不休,偶尔三三两两互通信息,偶尔又归队成为团体的一份子,当历史见证。当情势大坏时,他们颓然呆坐椅上,无力看著对面舞台上悲剧的进行,或翻翻桌上剧本,无可奈何。胥坦的合唱队充份发挥希腊悲剧中合唱队的多种矛盾功用,尤其在念词声音的控制上,最教人佩服。

简言之,胥坦成功之处在于原文句义的考证,然后尽量淡化现代导演手法,在演出时对原文做最少的干涉(比如说演员虽身著现代服饰,却甚少做现代生活的日常动作),以最直接有效的手段导戏,使观众看完一淸楚明确的表演后,重新思考西方文明过度的程序。再者,演员发声的训练及演技的突破,也是希腊悲剧现代搬演史上难得一见的成绩。

在日常生活中发生的希腊悲剧

在法国舞台上,最为人所津津乐道的悲剧表演为安瑞维德志分别于一九六六、一九七一及一九八六年三度推出索福克里斯原著的《伊蕾克特娜》。在现存的希腊剧目中,维德志独钟此剧,亲自翻译希腊诗作,认为是他所谓「思想戏剧」的最佳代表作。他三次公演的目标及手法皆不相同,代表个人导演生涯的三个阶段,其中一九八六年版本咸认为是维德志毕生佳作之一。这三次风格各异的表演当中只有一个共同点:剧中主角伊蕾克特娜二十年来皆由同一女星──伊丝翠娥(E. Istria)──担任,产生了戏剧角色与演员一起年老的独特现象。

在一九六六年的表演中,合唱队由三位女演员著希腊服装代表,自始至终静立于舞台上。其它角色演技制式化,强调剧作的象征意义。导演集中精力处理剧中正统王权纂夺及剧终秩序法统的恢复。此剧于次年赴阿尔及利亚公演,受到当地观众热烈欢迎。饱受内战之苦的阿尔及利亚人看出了维德志作品的象征层面,因此在看戏时完全与伊蕾克特娜认同,在彻底绝望中仍勇敢怀抱希望,期待有朝一日正统王权的复兴。

五年后,维德志在阅读当代希腊异议诗人李愁斯(Y. Ritsos)以《奥瑞提斯》三部曲为主题的系列诗作后,再度将《伊蕾克特娜》搬上舞台。整出表演深受李愁斯的诗作意象影响,且维德志将其诗句混杂在索福克里斯的台词中,正是七十年代法国导演喜用之引用他人作品(citation)方法。维德志的政治关怀依然十分明显;他让演员在表演中以希腊语前后八次喊Makronissos、Yaros、Léros──三个现代希腊政治犯流亡之岛,借以表达他对诗人李愁斯与希腊政局的关怀。(Vitez, p.l69。)此次合唱队在七十年代实验精神的鼓舞下采轮演制;在所有演员皆不下台的前提下,没有戏份的演员就暂饰合「诵」队员。

一九八六年当维德志接掌巴黎夏幽国家戏院时,第三度推出《伊蕾克特娜》。这回他的出发点在于如何激发现代观众对表演剧目产生立即反应,如同两千五百年前的雅典人对当时首演的《伊蕾克特娜》一定有迅速的反应一般(我们知道悲剧素材是希腊人原已十分熟悉的神话传说。)所以他在原籍希腊的舞台设计师雅尼士可可士(Yannis Kokkos)的协助下,大胆当代化剧作表演时空,但未擅改索福克里斯的原作。

幕一升起,观众发现熟悉的希腊海滨风光及室内摆置:舞台后方竖立一道有三扇落地门窗的白墙,墙上五座背对观众的希腊雕像,从窗门可远眺海景及对岸风光。室内左方有一张床,右方似为厨房一隅,有一张方桌及数张椅子,桌上有台收音机。可可士的舞台设计为现代希腊家居生活的诗意呈现。在音效方面,从启幕的鸡鸣鸟叫到船的雾笛声、救护车的喇叭声、收音机播报「新闻」声(事实上是希腊女诗人以古希腊语在念《伊蕾克特娜》的原文)、观光客所熟悉的希腊轻音乐等等今日希腊生活的日常声音,不一而足。同时室外偶尔传入机关枪扫射声、直升机巡逻声,又暗示剧中社会正处于军事镇压时期,影射伊蕾克特娜每天所过的高压生活。

合唱队化身为邻家妇女,不时进来串门子、帮忙做点家事、听伊蕾克特娜的怨言、有时给点意见等等。大家知道在地中海边的国家,邻居亦为家人的一份子。至于合唱队队长则变成村中盲者,略带疯状,熟悉村中的所有恩怨始末。

如同胥坦,维德志关心原文剧义的表达,远甚于远古希腊戏剧搬演形式的复兴。他觉得后者只是一种包装形式的问题,与内容不太相干。虽已第三度搬上舞台,维德志仍不敢掉以轻心。他将现存悲剧文字视为猎物所留下的遗迹。面对已消失得无影无踪的猎物(希腊悲剧的原始表演形式),猎人──导演只好凭著遗留的足迹猜想是何种动物?往何处逃?是否在途中遇到别的动物?……(Vitez, p.53。)换言之,以现代视野实地审视往昔悲剧原文,毕竟文字痕迹是今人唯一可以确定的历史证据,但不排除臆测想像成份。

在诗意的写实包装下,维德志在演员说白、手势及肢体表演上仍保持其一贯的「做作」、「不自然」特色,突出舞台上日常生活动作的戏剧特质,借以引导观众注意希腊悲剧的寓言、象征背景。例如戏中最为突兀的舞台影像──母女年龄顚倒──即为最佳说明。母后克莉恬涅丝特拉一角特别由当时年方二十五岁的德蕊米夜(V. Dréville)担任,身著橘红色礼服,体态轻盈,因奸情的滋润反而比女儿年轻。女儿伊蕾克特娜经年累月活在高压的环境中,开口闭口离不了复仇意念,一向被家人视为疯子看待,关在家中,见不得人。演员伊丝翠娥特别加重其嗓音的沙哑特质,以表达主角长年呐喊著复仇的音质。她全身著黑为父守丧,历年累积的痛苦及压迫反映在她微驼、沈重、迟缓的躯体上。相对地,年轻貌美的母后拒绝死亡,身无历史重荷。然而正因身体无质无量,也不免在戏中踉跄、跌倒,表现王后于现在中逃避过往的不稳心态。(Millon, p.38.)这母女肢体表演体系的矛盾对立──刻意的轻盈(母)对抗无法逃避的沉重(女)──加强了此戏的寓言模型。

生活上常见的手势,例如用玻璃杯喝水,亦常象征化处理。当奥瑞提斯的老师登门向王后谎报学生的死讯时,主人先奉茶。当老师说到高潮,形容奥瑞提斯的赛车如何翻覆以至身亡时,王后全身紧绷,而说谎者亦因说话的激动而打破手中的玻璃杯,震惊在场人物。但此举同时舒缓众人紧绷之后的情绪,使他们更容易因注意力的分散而相信教师的谎言,不再追问细节。看似无奇的打破杯子动作,因为适时的执行而具多种功用。接下来王后走近老师身边,以白色手巾为后者擦拭手中血迹,再将沾满血迹的手巾放在唇上吸吮,她的双手也因此举染上血渍。这双沾上鲜血的手,不仅提醒观众王后亲手暗杀丈夫的罪行,更预示即将发生的另一血腥谋杀场面(奥瑞提斯刺母)。同时,王后吸吮血迹亦暗示其私心希望儿子被杀的下意识动作(Neuschäfer, p.228。)。如此以一个手势、动作唤起丰饶喩意,向来是维德志排戏的重点。

对于演技的反省是维德志作品中最迷人之处。在现代版的《伊蕾克特娜》中,其表演意义正来自古代原文及现代表演时空二者的对立冲突上。导演鼓励演员表演倏忽日常生活中的象征层面,使此戏原本宏宽的人生视野不致减缩至狭窄的家居生活情境中。同时维德志也深思原作中的政治架构。正如维达-纳给所言:「(希腊)悲剧,意即政治(Vidal-Naquet & Millon, p.23),正统政权的传递与人权的要求,二者皆为今人与古人共同关怀的永恒课题。

今人之所以还能在排演希腊悲剧时强烈感受到「战栗」与「狂喜」,乃是因为如同其它经典作品历久弥新的特色,希腊悲剧亦激发后人于作品中求取其它需求,或是为了印证某种信念,而求其与眼前社会平行之处,或相反地在哀悼失去源头的怀旧情怀中,强调其已丧失的特质。当代导演面临希腊悲剧,因此得详加考虑今昔社会变迁与现代观众的诉求,如此方能做出与时并进的成绩,并进而延续希腊戏剧传统。

主要参考书目

Barthes, R.〝Comment représenter l'antique?〞Essais critiques. Paris: Seuil, 1964, pp. 71-79.

Clever, E.〝Avec ceux que j'accepte……〞Théâtre en Europe, N° 1, Janvier 1984, pp. 36-39.

Lacarrière, J. & Ertel, E.〝Comment jouer le choeur?〞Théâtre/Public, N° 88-89, Juillet-Octobre, 1989, pp. 46-51.

Millon, M.〝Le Proche et le lointain.〞Art Press, spécial théâtre, 1989, pp. 33-38.

Neuschäfer, A.〝Antoine Vitez: le texte et sa parole. Pour un discours interculturel au théâtre.〞 Confluences, éd. P. Pavis. St.-Cyr L' Ecole, France: Bois-Robert, 1992.

Stein, P.〝I1 se Passera quelque chose....〞 Théâtre en Europe, no. 1, Janvier 1984, pp. 24-29.

Sturm, D. 〝Une Oscillation perpétuelle de l'âme....〞Théâtre en Europe, no. 1, Janvier 1984, pp. 30-35.

Vernant, J.-P. & Vidal-Naquet, P. Mythe et tragédie en grèce ancienne. I. Paris: La Découverte, 1986.

Vernant, J.-P. & Millon, M.〝La Tragédie entre deux mondes.〞Art Press, spécial théâtre, 1989, pp. 26-32.

Vernant, J.-P. & Millon, M.〝La Tragédie, c'est la politique.〞Travail Théâtral, no. 30, Janvier-Mars, 1978, pp. 23-34.

Vitez, A. Le Théâtre des idées. Paris: Gallimard, 1991.

Vitez, A. & Ertel, E.〝Trois versions d'Electre.〞Théâtre / Public, no. 88-89, Juillet-Octobre, 1989, pp. 51-55.

文字|杨莉莉 清华大学外语系讲师

●本文题目出自法国「阳光剧团」负责人莫努虚金谈她导演希腊悲剧的经验,原文见〝Wir arbeiten an Shrecken und Verzückung〞,The-ater Heute, juni 1991, pp.8-10。「阳光剧团」近三年陆续推出以《阿特瑞斯家族》(Les Atrides)为名的四部希腊悲剧,从头搬演阿特瑞斯(Atreus)家族的恩怨史,包括尤里庇底斯(Euripides)的《依菲贞尼》(Iphigénie),以及艾思奇勒斯的《奥瑞提斯》三部曲。从《依菲贞尼》演起,其剧情敍述亚加曼农国王如何牺牲亲生女儿依菲贞尼,以求得神助进军特洛伊的始末,现代观众方能了解阿特瑞斯家族血仇的开端。有关此次演出的中文报导,请见拙作〈人演人的窘境〉,《当代》,No.73,1992年5月,pp.4-9。

注:这两出可以确定的例外悲剧是索福克里斯的《阿杰克思》(Ajax)及《费罗克特》(Philoctète)。见Vidal-Naquet & Millon, pp. 24-25。

希腊悲剧处处暧味难解。如占重要份量的合唱队,一般认为代表当时雅典公民发抒心声,问题是他们多半为老人、妇女、奴隶等边缘份子,如何能代表一般民意?而悲剧英雄的语言较接近口语,这些边缘份子反而吟唱优美艰深的诗文,又作何解呢?

塞何邦重新组合的三部曲,从窄暗的封闭空间演到明亮的开放空间,象征文明的过度历程。演员完全口吐古希腊文,以字音发声诉诸观众的情感,而非理智。

如同胥坦,维德志对剧文表达的关心远甚于远古搬演形式的复兴。他将现存文字视为猎物留下的遗迹。面对已消失的猎物(原始表演形式),猎人/导演只好凭著足迹猜想它是何种动物?往何处逃?是否在途中遇到别的动物?……

完整的三部曲

《奥瑞提斯》三部曲由艾思奇勒斯所撰,为目前仅存的悲剧三部曲。第一部曲《亚加曼农》敍述特洛伊战后,希腊军队在亚加曼农国王率领下凯旋归来,但趾高气扬的国王万万没料到,他的王后克莉恬涅丝特拉在他去国征战的十年间,早已勾搭上伊巨舍斯。待亚加曼农一下车进宫入浴,马上被王后持剑暗杀,连他从特洛伊携回的情妇(战利品)也一并被杀。面对雅典人民(由合唱队代表)的质问,王后借口为女儿依菲贞尼复仇而谋杀王夫,因为十年前在希腊大军出发攻打特洛伊以前,亚加曼农即牺牲女儿以换取神助,期能凯旋归来。而伊巨舍斯也因世仇之故,得杀亚加曼农为其祖先报仇。

第二部曲《献酒祭者》敍述亚加曼农与克莉恬涅丝特拉之子奥瑞提斯(从小即被送出国境扶养以策安全)长大成人,匿名返国,在阿波罗的催促下,想刺母报仇。他在父王坟前,与分别多年的姊姊伊蕾克特娜相认,二人献酒祈求神助他们完成复仇大业。奥瑞提斯与其老师二人乃匿名进宫,谎报奥瑞提斯的死讯,使王后与其姘夫不防刺客,容易下手。奥瑞提斯于是大胆杀掉母亲与伊巨舍斯,达成目标,但同时遭可怕的复仇女神亦步亦趋追随纠缠,片刻不得安宁。

在第三部曲《复仇女神》中,眼看著以血还血的私人复仇行动没完没了,雅典娜女神于是为此开庭审理案件,让两造──奥瑞提斯(与阿波罗)对抗复仇女神──公开辩论,由裁判在听取两造意见后,投票决定审判结果。但开票结果两造得票数相同,最后乃由雅典娜的决定性一票投给奥瑞提斯而结束争端。复仇女神亦得其安抚性的「升迁」。

《奥瑞提斯》三部曲乃记录人类文明由私仇相报至法庭公理制度建立的过程。

两位剧作家笔下的伊蕾克特娜

索福克里斯的《伊蕾克特娜》情节大抵重复艾思奇勒斯的第二部曲《献酒祭者》,但在布局、主题与文字处理上,二者相差甚巨。此处只提在情节安排上最主要的差异:在《伊蕾克特娜》剧中,伊蕾克特娜与其母后同时听到奥瑞提斯死亡的谎言,稍后又有骨灰瓮为证,伊蕾克特娜十几年的报仇心愿随之灰减,整个人立即掉入绝境深渊,悲痛逾恒。在《献酒祭者》则是伊蕾克特娜在母后之前先行碰到奥瑞提斯,因此先行得知后者的复仇心愿。