希臘悲劇

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer溢於言外的悲劇深淵

歐洲劇壇2024年開春最令人期待的演出,莫過於《貝芮妮絲》(Brnice),這是義大利導演卡士鐵路奇(Romeo Castellucci)與法國影后伊莎貝.雨蓓(Isabelle Huppert)的首度合作,也是兩人初次挑戰17世紀古典悲劇。然而在巴黎連演3週的《貝芮妮絲》卻讓觀眾大失所望,甚至引爆喝倒采的現場衝突。為何這部耗費千萬、眾所矚目的「旗艦製作」最後卻落得毀譽參半的評價?

-

音樂劇 台韓共製音樂劇 《伊底帕斯》

音樂劇 台韓共製音樂劇 《伊底帕斯》往前衝 在悲劇命運中找到光明

喜歡進劇場看表演的人,期待的無非就是劇情的發展,與劇中主角的內心產生共鳴,從而感動、從而刻骨銘心。作為一個希望走國際路線的劇團,挑了一個眾人耳熟能詳又擁有異國情調的題材作為核心,是聰明的選擇。然而作為音樂劇,《伊底帕斯》弒父娶母的劇情注定無法成為娛樂性質的演出。然而即使語言不通、即使了解劇情,在看這部音樂劇時,仍能一步一步地跟著掉進漩渦中,眼睜睜看著悲劇的漩渦將觀眾捲了進去 「這是導演徐在亨第三次以《伊底帕斯》為主題創作了!」C MUSICAL音樂總監張芯慈透露,2000年初期導演做了第一個版本,音樂聽起來傾向歌劇的實驗性質,劇團也去了紐西蘭、新加坡等藝術節表演。第二個版本則是舞台劇,以大舞台的形式演出。這次的音樂劇,則希望音樂與大眾親近一點,因此找了張芯慈擔任音樂創作。

-

城市藝波 Cities & Arts

阿爾美達劇院「希臘戲劇節」 引人思辨「抉擇」與「正義」

繼荷蘭導演凡.霍夫執導的《安蒂岡妮》之後,阿爾美達劇院也接著推出「希臘戲劇節」,一連演出《奧瑞斯提亞》、《酒神的女信徒》及《米蒂亞》三齣希臘悲劇,讓倫敦變得「很希臘」!首齣作品《奧瑞斯提亞》是個因選擇而遭逢厄運的故事,一再搬演,不僅展現了人與命運的衝突,也提示了許多必須反覆思考辯證的問題,引發觀眾對哲學問題的重新詰問。

-

特別企畫 Feature

靠經典多近? 離傳統多遠?

從《慾望城國》伊始,吳興國開始了他打破京劇疆域、跨文化美學探索的「當代傳奇」。從莎劇、希臘悲劇到當代荒謬劇,吳興國的探索之路有著多重轉折:從忠於原著、挪移時空,到解構經典重新拼貼,他找到了跨文化戲劇的密碼自由。

-

編輯精選 PAR Choice

穿透當代情境 犀利重詮經典

致力於「國際前衛劇場交流」與「跨文化表演藝術製作」的牯嶺街小劇場,今年的製作集合台北、巴黎、釜山、北京跨國創作團隊與劇場人,以希臘悲劇為命題,共同面對經典原著重新詮釋的工程,推出由法國導演克萊德.夏波和資深劇場人王墨林分別執導的《又一個,米蒂亞》與《安蒂岡妮》。企圖穿透當代情境來對希臘悲劇進行解讀,並在跨文化團隊的激盪過程中,催生更豐厚的意義。

-

特別企畫(二) Feature 英雄與神諭

希臘悲劇的當代詮釋

希臘悲劇的起源已不可考,一般認為與酒神戴奧尼索斯的祭儀有很大關係。原始慶典中,音樂、舞蹈、化妝、面具服裝的運用,成為劇場的雛型。儀典中的戲劇元素,自宗教活動中獨立出來,形成了今日的戲劇。 希臘悲劇至今歷演不衰,成為現代劇場不斷挪借取材的珍貴遺產。就題材來看,希臘悲劇用以古喻今的方式,呼應當時雅典的政治社會事件,故事並不停留在表面,而是處處潛藏著微言大義。就演出來看,希臘悲劇對面具、歌隊與音樂的結合使用,這種特殊形式。往往也是現代劇場試圖突破寫實主義框架時,經常拿來實驗的對象。 來自希臘的阿提斯劇院,不斷以創新手法賦予希臘悲劇當代風貌。導演特爾左布勒斯在執導希臘悲劇過程中,逐漸發展出來一套獨特的身體訓練法,藉以尋找文本背後,潛藏著失落的身體密碼。他在場面調度上偏好幾合圖形的排列,更讓人在觀賞他作品時,聯想起有待解謎的象形文字,如同古希臘神諭。 阿提斯劇院此行來台,將搬演悲劇之父埃斯庫羅斯的《普羅米修斯》中,在特爾左布勒斯的詮釋下,演員以動靜對比的身體能量,充滿劇場空間,將讓觀眾見識希臘悲劇的震撼力量。

-

特別企畫(二) Feature

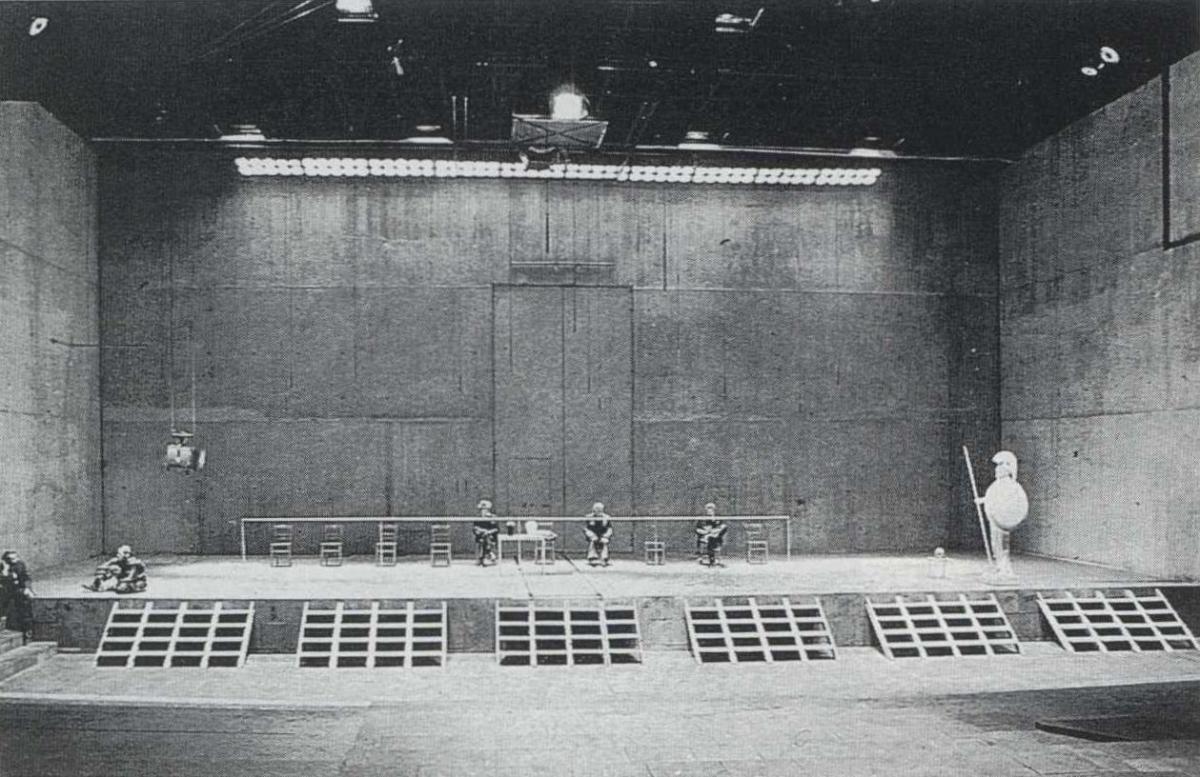

閃閃發亮的創新遺產

希臘悲劇在形式與內容上,與寫實劇場的觀念格格不入,成為現代劇場在激發創造力上的最佳挑戰。由於沒有人真正看過古希臘悲劇的演出狀況,透過劇本、場地與花瓶畫像的想像重建,往往是瞎子摸象,卻激發出現代劇場多元豐富的景觀。

-

劇場思考

跨文化中的一個政治問題

不同的審美判斷,決定了文化場域的内外之分。鄒族母語的使用如同一個「框架」,給了一個具有不同權力結構的視角,讓「誰在内」、「誰在外」在翹翹板的兩端,依著「權力作用」的支撐點而上下擺盪。

-

歐陸劇場

精練意涵豐富的詩意空間

看似現實生活剪影的舞台設計,其實是經過精練的詩意空間,舞台設計的每一元素皆能跳脫侷促、有限的現實框架,進而觸動觀者的想像力。遠方的遼闊海景與無際的室內──相對於通常狹隘、閉塞、堆滿物件的寫實空間,建構本戲縱橫古今的恢弘格局。

-

希臘天空下

在戰慄與狂喜中排戲

到底希臘悲劇對今日的觀衆有何意義可言呢?爲什麼當代學者、導演、觀衆,仍能在古老劇作中,不斷感受到戰慄與狂喜?在「仿古」與「解構」之間,在「古典」與「後現代」之間,仍有充滿可能性的廣大天地,供現代人深思,讓想像力騁飛!