Search 進階搜尋

-

焦點

到山上來《種花》

不打鼓、不行走的優人,要回到山上的老泉劇場,與觀衆分享如拈花微笑般的心靈體驗。

-

導演劇場

莫努虛金.東方劇場.陽光劇團

法國陽光劇團的亞里安.莫努虛金,可能是當今最重要的女性導演。在她創作的過程裡,東方劇場是一個相當重要的靈感與學習來源。她甚至在八〇年代就表示:「只有中國人知道所謂戲劇化的呈現是何物。」

-

紀念專輯

「重新」解構,「開始」了解

在後/現代主義的思潮影響下,語言的存在本質面臨考驗,姚一葦大聲疾呼:只要人存在,語言就存在,而文學就會不死。

-

紀念專輯

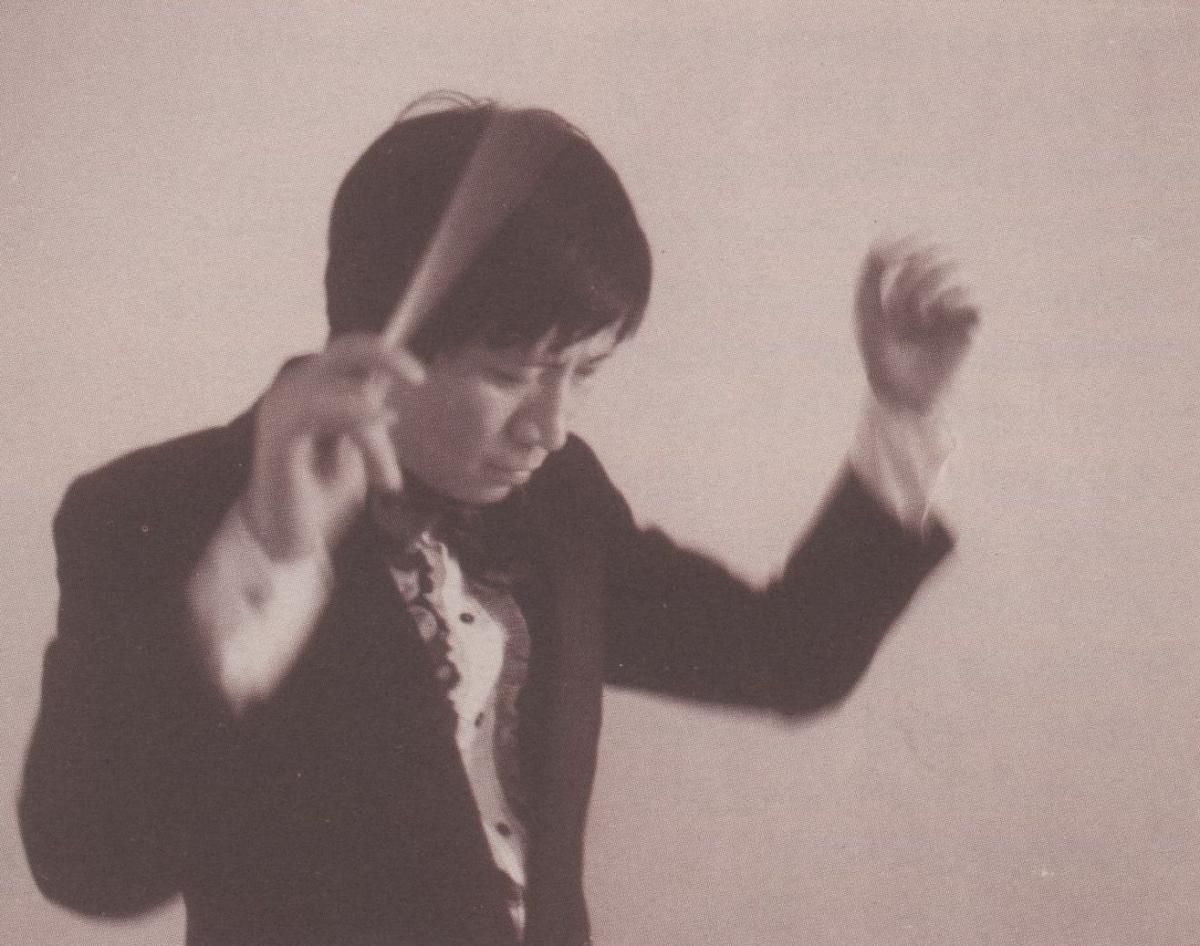

戲說分明 姚一葦排戲記

如果你看見姚一葦在排演場排戲,你會發現他和演員一樣投入,眼看劇本,嘴微微掀動,聚精會神,無聲地「讀」著台詞,臉上滿是豐富的表情。他自己深深地鑽了進去,鑽進他自己創造的人物、情境之中

-

台前幕後

時候到了。那又怎樣!

國家戲劇院實驗劇展這一季最後的戲劇節目,由天打那推出《時候到了》。原先劇本構想來自一張裝置藝術的草圖,導演和裝置設計者經過感應、理解、衝突,而激盪出「劇場空間」和「戲劇形式」。我們邀請導演和裝置設計者在此與讀者分享意念構成、實際發展的過程。

-

台前幕後

傲雪凌霜鄭思森

不論在廣播節目、連續劇、歌仔戲或布袋戲裡,都聽得到他心血凝聚的音符,但在音符背後卻有不爲人知的辛酸與無奈

-

十年演藝

表演藝術二十七變

十年來的台灣因著解嚴後釋放的自由及世界局勢變動後的廣闊空間,直接或間接觸動表演藝術的大小變化,但眞正影響表演藝術發展的是經濟的實力和展現這種實力的高度意願。政治的自由和經濟的富裕改變了人民的生活風格,觀賞或參與表演藝術就是這種生活風格改變的現象之一。這種政治的自由和經濟的繁榮也影響了藝術家及團體對於如何經營產生了巨大的改變。

-

十年演藝

當東方之珠遇上福爾摩莎

紛亂的時代聽見末世的焦躁、讀秒的滴答聲。這廂血案的創傷未癒,那頭九七回歸已迫在眼前。課本上說「鑑古知今」,說「不明現在哪能窺得未來」,於是我們不得不時時用一種顧盼的姿態,努力地追憶那可能早已模糊難辨的東西與南北。

-

舞蹈

《中國風.中國火》的中國情結

曹誠淵的舞作將親身經歷的點滴串聯,並將感受拚貼成《中國風、中國火》的浮世繪圖,反映港人何去何從?

-

舞蹈

從「無關四月」看後雲門新解

「雲門」的舞蹈不會只是單純地扭動身體,它永遠肩負使命、傳達訊息、舞以載道。然而「無關四月」有的卻只是以身體爲主體,讓身體在主題、故事、情節之外重做主人,不再爲文學、歷史服務。

-

戲劇

《爺爺的房間》寫實如何拿揑

感人的詮譯,究竟是更內斂的寫實?非寫實?還是有其他途逕?

-

特別企畫 Feature

舞動與靜心

神聖舞蹈使用身體多重節奏的同時進行,其精確、複雜與專注的特質,除個人身心、腦的協調之外,並要求個人與羣體的全面調合。

-

特別企畫 Feature

奇妙的達克羅茲律動敎學

這是一種極爲特別的敎學方式,主要是要求學習者以肢體感應並理解、表現音樂。

-

特別企畫 Feature

樂.舞.戲「一體」的表演

許多人都對多才多藝的梅芮迪斯.蒙克十分好奇,究竟這些充滿創意的藝術靈感來自何處?她是如何訓練她的團員?如何和她們一起工作?參加她的聲音、肢體工作坊是一次很難得的經驗。

-

原住民樂舞

旣陌生又熟悉

台灣的原住民族由於其語言與風俗習慣互異的文化特質,日據時期便受到許多日本學者的靑睞,而成爲絕佳的研究對象。而舞蹈在九族中所扮演的角色,又因生活習慣及自然環境而有所不同。從繁殖、驅靈、慶祝到體訓,無一不是來自老祖宗所遺傳下來的文化。

-

原住民樂舞

縱谷到海岸,馬蘭到吉安

阿美族年度最大慶典「豐年祭」,每年七、八月間,在炙熱的東部陽光下,熱熱鬧鬧地,隨著水稻收割季節的不同,一個一個的部落陸續從南方逐步往北,像嘉年華會般地開展起來了。

-

世界民族樂器

天使之音、魔鬼之器

在古典音樂當中被稱做「弦樂器之王」的小提琴幾乎是樂迷的最愛,舉凡柴可夫斯基D大調協奏曲、沙拉沙替《流浪者之歌》等膾炙人口的曲目,在小提琴豐富的音色表現下,無不令人動容,但可有人注意到小提琴更是同獲天使與魔鬼靑睞的樂器呢!

-

回想與回響 Echo

台上大車拚 台下談南台灣戲劇觀摩展話外話

由於「社區劇場」概念模糊,南台灣戲劇觀摩展的各個團體,希望藉著「外台北劇場」之名,重新被定位。

-

回想與回響 Echo

移花接木而畫虎不成

《春光進行曲》把《臥房鬧劇》的背景從英國搬至台灣,下半場雖有出入的情節,但劇本大綱大致相同,處處可見由原劇改頭換面的痕跡。

-

回想與回響 Echo

化裝舞會裡的政治伴奏

導演的創意如柳暗花明般宛轉到來,這種緩緩的力量如果持續不斷,戲就好看。