三一一大地震

-

東京

東京表演藝術節登場 關注現實的複雜殘酷

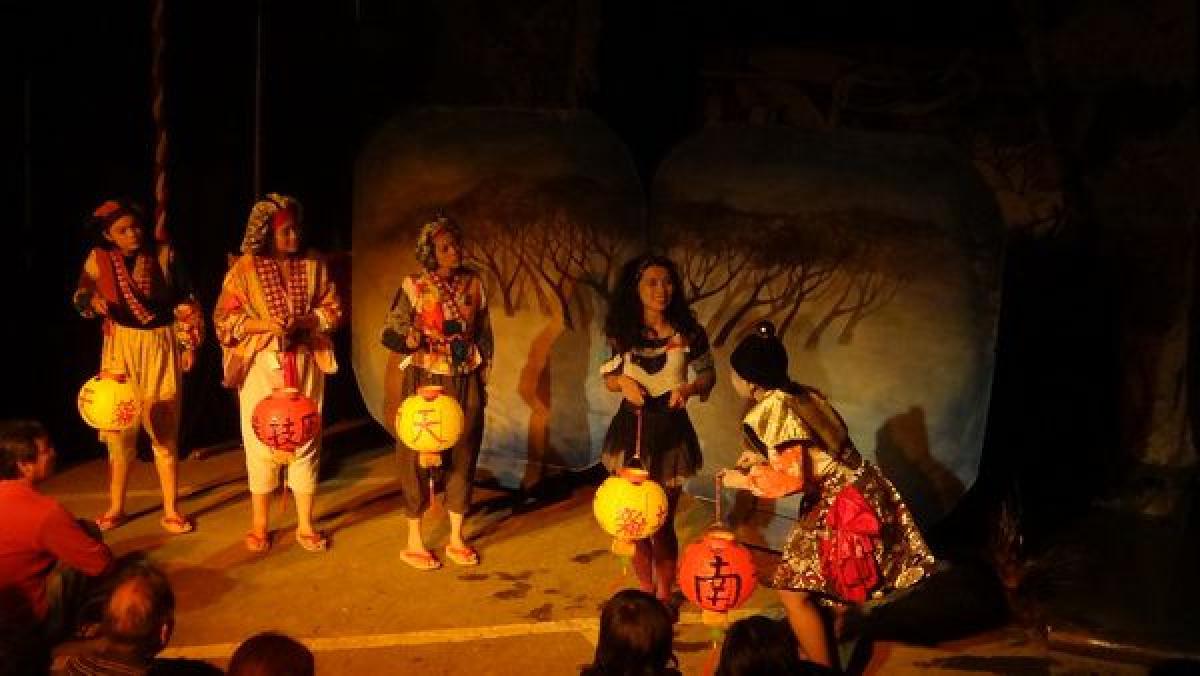

第五屆的東京表演藝術節於十月份登場,在三一一東日本大震災衝擊後,藝術節特別關注表演藝術如何理解並表達所面對之殘酷而複雜的現實,所以這次的主辦節目系列的十二個團體,演出主題均集中於反映國際情勢和當代社會議題。另公開徵選的「新生代展演」今年首度向其他亞洲國家徵件,台灣的林文中舞團《小南管》和再拒劇團《美國夢工廠》也在角逐的一百八十個團體中脫穎而出獲選。

-

話題追蹤 Follow-ups

營運危機中 重覓劇場的存在意義

去年發生的日本「三一一」東北大地震發生後,不少劇場工作者以行動參與災區的支援工作,雖然因為社會的「自律」,民眾降低娛樂活動,而讓劇團經營面臨危機,但也讓劇場工作者重新思索,面對災難的降臨,劇場可以做什麼?劇場存在的意義為何?

-

話題追蹤 Follow-ups 專訪《放屁蟲》導演

神里雄大:希望觀眾看完不是覺得有趣,而是「有趣嗎?」

在日本東北大地震發生後創作的《放屁蟲》,透過荒謬劇般的情境,對日本社會的無力感提出深沉省思。應臺北藝術節之邀,《放屁蟲》將於八月中旬來台演出,本刊趁此機會,專訪編導此劇的日本新銳導演神里雄大,一談個人走上戲劇之路的歷程與創作《放屁蟲》的思考。

-

企畫特輯 Special

勿為逝者傷悲,請為生者流淚

應JTI台灣之邀,金馬獎最佳紀錄片導演楊力州應邀拍攝日本「三一一」震災紀錄片《甦》,透過災後餘生者的四段故事,呈現了災區人們的勇氣與愛,楊力州表示:「在片中,我希望傳達的概念是:『勿為逝者傷悲,請為生者流淚』,讓倖存者可以重獲繼續努力的能量。」

-

四界看表演 Stage Viewer

人生作為排練場 劇場作為第二自然

今年邁入第四屆的「東京國際劇場藝術節」,自九月中到十一月初舉行,節目除了十檔主催作品呈現精采的前衛之作外,還有針對年輕新銳藝術家開展的「新銳公募」系列十一檔演出。而我所看到的幾檔演出作品,明顯受到311日本大地震的影響,這種影響反映在創作形式上,是對大自然的恐懼,這些作品主要都是反映了都市或現代文明中的主體認同危機。

-

倫敦

西薇.姬蘭《六千哩外》 以新舞向日本致意

舞蹈天后西薇.姬蘭七月初在沙德勒之井劇院,推出新製作《六千哩外》,包含了她與威廉.佛塞合作的〈重組Rearray〉與馬茲.艾克為她量身打造的獨舞〈再見Bye〉。由於三月日本大地震發生時,正值姬蘭與佛塞工作排練新舞,於是她將此次演出命名為《六千哩外》,以向日本致意。