台灣作曲家

-

焦點專題 Focus 土地之聲 織就五線譜的鄉愁

台灣前輩作曲家的原鄉情懷

這些前輩作曲家們皆追求過西方學院派作曲訓練,但此種訓練注重創作者的個人獨特性,因此作曲家仍必須面對自己文化的根,諸般創作技巧終究不過是他們為原鄉發聲的路徑。他們不僅雙耳是經常張開的,所有感官皆是靈敏天線,不論素材是來自身邊、遠方,或多年前暫擱在記憶中的聲音、或來自任何原鄉的人事景象啟發,作曲家總有辦法將其化為音符,讓外國人聽見台灣,讓台灣人聽見自己的根。

-

焦點專題 Focus

協力結盟 打造創作之路

台灣作曲家團體的發展,從早期由製樂小集帶動,此起彼落的作曲團體在不同時期的努力,到今日的百花齊放,台灣的現代音樂的創作之路,經歷了對現代音樂的反思批判、中國音樂根源探尋、東西音樂觀的對立,及解嚴後的多元開放風氣等不同階段,作曲家們在每個交流互動中所激盪出的火花,可說都是促進台灣音樂發展的動力來源。

-

焦點專題 Focus

打造平台 讓新星發光

要讓「台灣的聲音」源源不絕,培育創作人才、提供發表平台是絕對必要的!目前國內提供的模式可分為四大類:作曲徵件比賽、委託創作、作曲創作營隊與跨國交流計畫。透過上述方式,作曲家得以發表、發展新作,交流學習、甚至跨國發表,豐富了視野,也加深了功力。

-

焦點專題 Focus

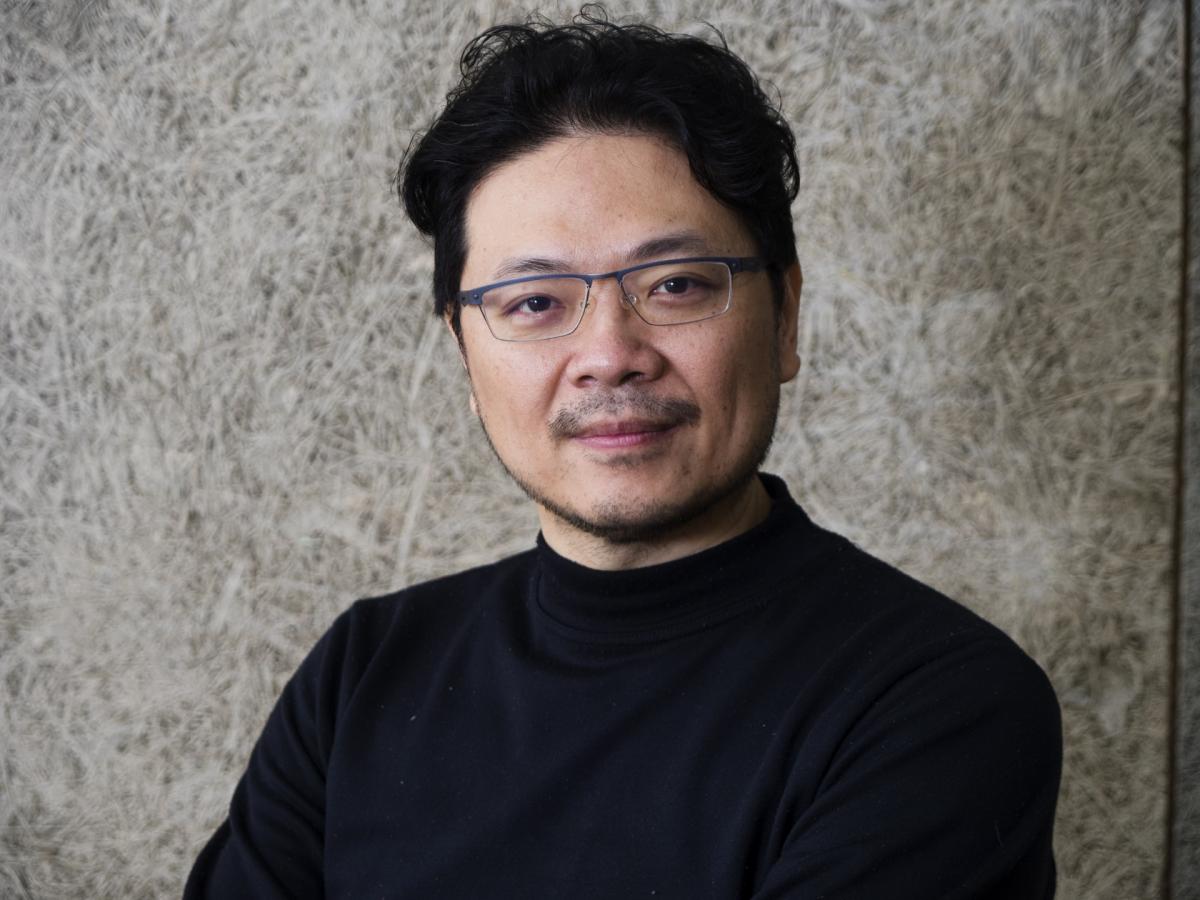

作曲新聲代 悠遊東西無界限

如果說上一輩的音樂家扮演的是開路先驅,如今這一代的作曲家正在前輩鋪設好的溫床上百花齊放。相較於前輩的拓荒,他們大多數擁有紮實的西方作曲技巧的訓練;他們非常清楚了解自己的文化,在全球在地化的時代是創作最大的資產,因此穿梭東西優游自在;面對世界級的競爭,他們有能力和自信一展身手,在全球競賽中嶄露頭角;他們同時前進校園任教,但也活躍於創作舞台;他們對於各種藝術領域充滿好奇,喜於挖掘、實驗音樂的各種可能。

-

當代台灣作曲家

郭芝苑

雖然郭芝苑自謙不像江文也等人具有波瀾萬丈的人生,但,對於年輕音樂家來說,這位受日本敎育的前輩作曲家,仍有許多値得我們學習的地方。郭芝苑於六月完成《許仙與白娘娘》的演出之後,他表達了要繼續多寫台語藝術歌曲的心願。

-

當代台灣作曲家

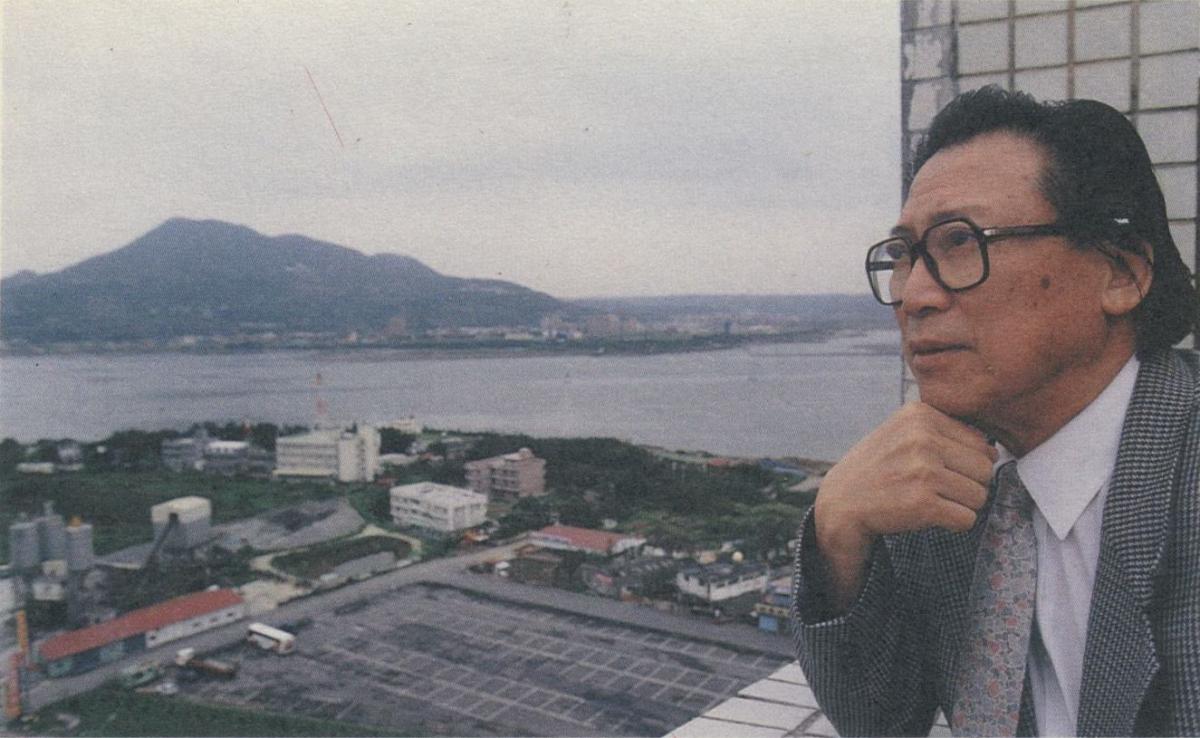

音樂是他的天職 蕭泰然

回到台灣之後,原以爲人生澎湃已過,只是近老還鄕,僅在一窗敷染了淡海夕陽的斗室中,創作如行雲流水般源源而出。蕭泰然走過磨難,走過死蔭,信守天職,在無盡的曲折現實中,釋放創作出悠揚舒展的浪漫樂章。