比利時編舞家楊.馬騰斯(Jan Martens)今年將第三度來到台灣(註1),帶來重製版《再見狗日子》(THE DOG DAYS ARE OVER 2.0)。藉這次演出機會,我們回望他的創作軌跡——從17歲上第一堂舞蹈課、19 歲踏入舞蹈學院、26 歲開始編舞,到如今成為國際舞壇備受矚目的名字,馬騰斯如何一步步建立自己的舞蹈觀?

他的作品經常從概念出發,以舞者的身體作為對當代的回應語言。與其說他擁有一套可被辨識的風格,不如說他不斷透過不同的身體實驗舞蹈語彙,每一次都像是在測試舞蹈的邊界。

從房間裡隨意起舞的少年,到拆解舞蹈規訓的叛逆期,再到如今願意將經典視為工作箱重新開啟——《再見狗日子》不只是一次重製,更像是他與自己的創作歷程之間一次誠實的對話。

從自我表達到反叛,不斷擴張進化的舞蹈觀點

馬騰斯的創作源頭,可追溯至青春期對自我表達的渴望。「我會在自己的房間裡跳舞,聽音樂,感覺身體能帶我進入一種忘我的狀態。」對仍在摸索自我認同的少年而言,舞蹈是一種與身體和解的方式。高中選修「身體表達」課程後,他意識到舞蹈的可能性,卻從未想過成為職業舞者。

大學短暫主修英文與荷蘭文,隨即決定休學,在餐廳打工的同時思考未來。直到朋友邀他報考荷蘭蒂爾堡舞蹈學院,他才正式進入訓練體系。也是在那個時候,他首次清楚意識到荷蘭新古典訓練與比利時法蘭德新浪潮之間的差異——前者強調技術與整齊度,後者以人性與思想為核心。「在比利時,我看到的是有血有肉的人;在荷蘭,舞者更像精準執行的機械。」這個對比,成為他美學觀的關鍵轉折。

當時對荷蘭學院風格完全不感興趣的他開始思考:「我們究竟為何踏進劇場?不正是為了更深入自我、理解自身嗎?」作為觀眾,他始終專注舞台上的「人」。他深信:「每具身體都能傳達訊息,而舞台上呈現多樣化的身體樣態極具魅力。」

初出茅廬之時,他渴望反叛,拋棄所學的一切,重新思索舞蹈的本質,試圖拆解舞蹈的慣性語法。2011年成名作之一《汗流浹愛》(SWEAT BABY SWEAT),就將芭蕾舞傳統的雙人舞(pas de deux)放慢到極限,把原先依靠速度和慣性將人拋向空中的雙人舞動作,顛倒運用,用極緩慢的舉起動作,讓舉起與支撐成為真實的肉體負荷,將「愛」翻譯成重量與時間的感覺。那時他也刻意與非專業舞者合作,來展現舞蹈的多元性。

「年輕時自認叛逆,總想著顛覆常規。」當年他認為訓練有素的專業舞者缺乏創造力,如今隨著受邀為更大型的當代舞團編創,他開始發現受過專業訓練的身體也蘊藏著迷人的可能性。這或許也跟時代轉變、權力結構鬆動有關,編舞家開始將舞者視為藝術合作夥伴而非僅僅是意念執行的機器。馬騰斯過去極力擺脫框架,如今則更願意接納,將既定的舞蹈形式視為工具箱,探索如何在既定框架內進行變革以注入新意。

馬騰斯真誠地表示自己對舞蹈本質的認知仍在持續擴展與深化。他強調,「當舞蹈趨向實驗性時,我們絕不能將其狹隘地歸類為概念表演。我們應真正擁抱舞蹈的多樣性,不該因作品未出現旋轉動作就否定其舞蹈本質。」他深切地期盼更多編舞家或表演創作者能如此看待自身創作——只要舞台上有身體在空間中移動,那就是舞蹈。

創作是一場規劃與放手的辯證

對馬騰斯而言,創作從來沒有固定公式。靈感可能來自社會事件、個人經驗,或是一篇偶然讀到的文章。「我會花上一年到一年半在既定行程之外的時間醞釀一個作品」。他笑稱自己「非常分析、也非常紀律。」他在每次開排前都會透過案頭工作準備好前置工作,設定清晰的目標。

以 2020 年的大型作品《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》(any attempt will end in crushed bodies and shattered bones,以下簡稱《粉身碎骨》)為例,他早早確定主題是「抗爭」與「世代對話」,並意識到要引導 17 位來自不同背景的舞者,除了藝術層面,還需要建立團隊信任,「我知道這會花很多時間,所以我在排練前就先決定音樂與整體節奏,讓結構先定下來。」

相較之下,《汗流浹愛》先確立概念,才和舞者一起在排練過程中逐步生成動作與其他決定。《再見狗日子》則是先在鹿特丹做了15分鐘的前期發展,才有後來70分鐘的完整作品。為了事先準備,他會先在筆記本上畫滿8個交叉點的圖示,計算從一個隊形跳到下一個需要幾次跳躍。

排練後的整理時間也很重要。他表示,通常早上10點半到下午4點半他會和舞者排練,那之後他會獨自消化白天的排練內容,重看錄影、做筆記、擬定隔天計畫。「進入創作期後,我一天大概工作12到14個小時。」因為即使事先擬定計畫,看到舞者在排練空間現場嘗試之後又會有新的資訊要思考,「對我來說,守護排練期間的晚上時段也非常重要。」

馬騰斯的創作過程也重視形式與內容的結合。他通常會先有想要談論的主題,接著思考要使用什麼舞蹈語言,也因此作品語彙多元,「與其擁有一套固定的動作語彙,我更在乎為每一個演出主題找到正確語言。」比如在《再見狗日子》裡是接近軍事風格的跳躍;在《汗流浹愛》則是一種介於瑜珈、舞踏甚至是馬戲或雜技的慢動作舞蹈。而《粉身碎骨》則是聚焦於舞者各自的獨特語彙。

註:

- 馬騰斯曾在2019年來台演出雙舞作《三之律》(RULE OF THREE,2017)與《嘗試》(Ode to the Attempt,2014),2023秋天藝術節演出《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》。

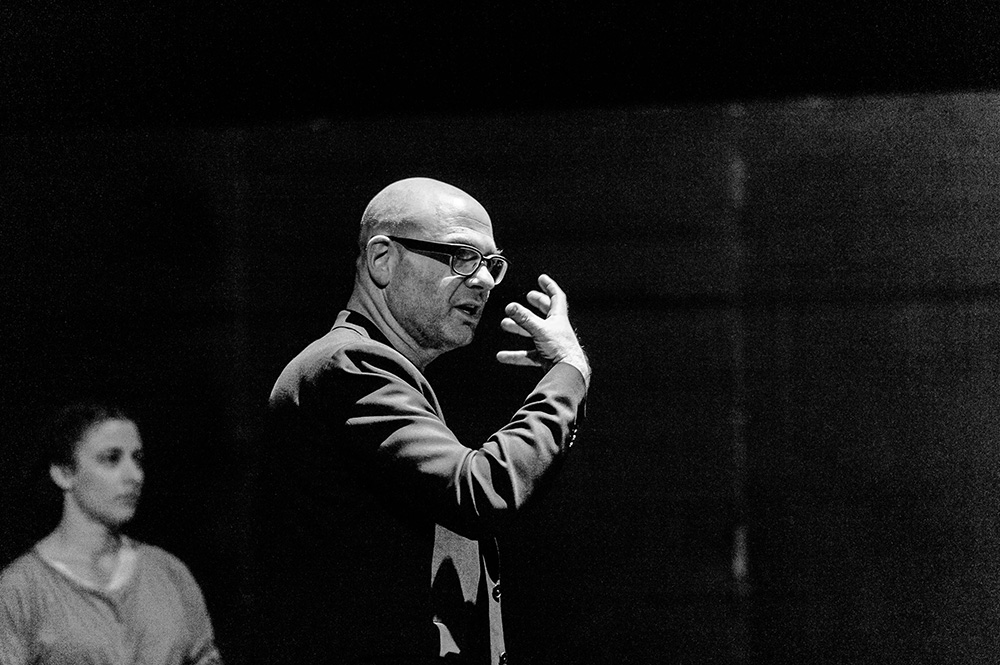

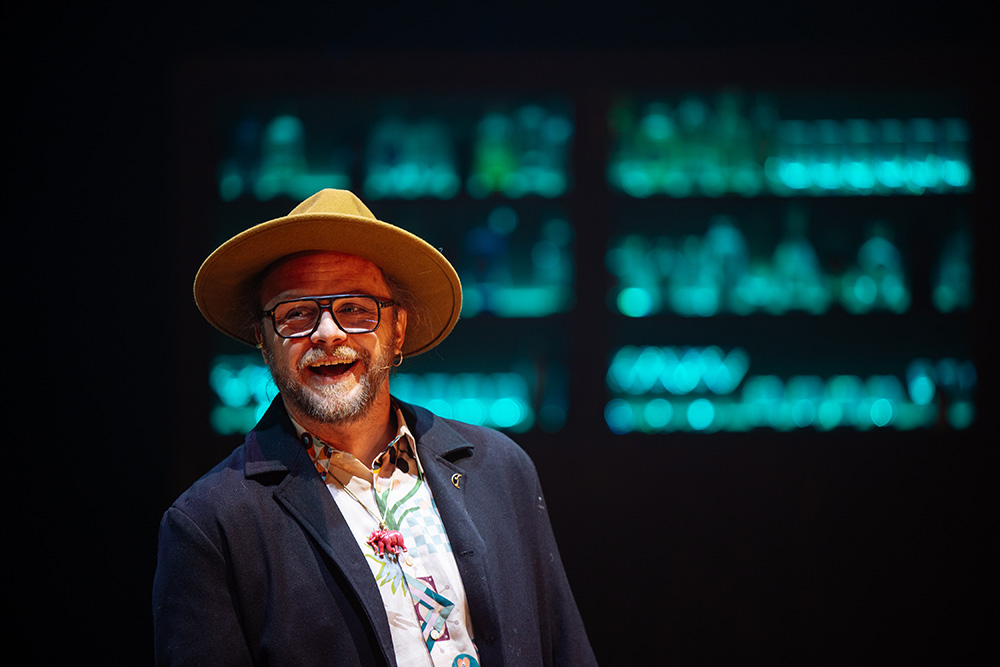

楊.馬騰斯(Jan Martens)

1984年生於比利時,現為比利時GRIP編舞平台藝術總監,同時擔任多個場館與藝術節的駐館藝術家。2010年起開始發表個人創作,創作理念深植於「每一個身體都能溝通,每一個身體都有話要說」,作品前衛又富有趣味性,試圖探索表演者與社會大眾之間的關係,並以強烈的視覺畫面,具議題性的主題、難以定義的舞蹈風格為特色。