陳錦誠

-

特別企畫 Feature 2024年度現象:10.馬祖藝文中心落成

特別企畫 Feature 2024年度現象:10.馬祖藝文中心落成當離島新蓋了一座大劇場,梅石演藝廳的展望與挑戰

漁村、戰地與觀光島嶼,是馬祖百年來的三階段人生。漁村時期的馬祖,沒有太多現代劇場、表演藝術的需求;到了戰地時期,大批軍人進駐,島上出現電影院結合的演講廳,服務軍隊文康活動需求。後續則隨著戰地任務解除,轉型並結合居民活動中心、體育場館、展演場所等多功能於一身。其中位於南竿的「梅石中正堂」,以5.3億元經費、歷經3年5個月,改建為可容納609席之展演空間,並與軍管時期周遭之軍官特約茶室、士兵茶室、鵲橋、教練場、營站、工兵教室、梅石街區等設施,共同納入文化部「再造歷史現場」南竿大梅石計畫(註1),於2024年5月11日盛大開幕。在這座距台北飛行航程約1小時、海路約8到10小時的離島,多了一座劇場,讓在地或外地團隊不需再將就軍管時期用途各異的文康場地、體育館或地方活動中心,究竟將對當地藝文生態帶來什麼樣的改變?又或者,馬祖既有的藝文生態樣貌,如何承接一座融合島嶼地景、保留梅石舊有歷史元素,「結合軍事體驗並塑造戰地特色,未來將成為成兼具多元展演空間與歷史意義」(註2)之藝文中心暨觀光景點?

-

焦點專題 Focus 平台之一:國家文化藝術基金會

友善的補助環境 幫藝術家起跑

成立已屆十五年的國家文化藝術基金會,迄今已補助了一萬件民間藝文計畫,可說是現行的常態性創作補助機制中,最方便的申請管道,對大多數的藝術工作者而言,想要申請補助,第一個想到的一定是國藝會。國藝會執行長陳錦誠表示,國藝會創造的是一個友善的情境,幫助藝術家提出申請,也針對第一次申請補助的藝術家及個人,降低審查標準和門檻,讓他們相對容易地進入國家補助機制中,藉此得到正向的鼓勵。

-

現象‧現場

現象‧現場揮別疫情陰影,表演請繼續

雖然國際間對台灣各地的SARS疫情,可能仍抱持觀望態度,但文建會主委陳郁秀堅定地表示,會內補助與支持的常態表演,將一如往常如期進行;而兩廳院下半年的演出重頭戲由於多半是自製節目,不僅不見取消案例,疫情高峰時仍能殺出亮麗票房的幾個演出團體如表演工作坊與綠光劇團等等,都把握別團取消演出的空檔,趁機考慮加演。

-

戲曲

為創作爭一席之地,孰能致之?

唯一能讓表演者力求上進的,就是觀眾,歌仔戲唯有從外台進入劇場,面對票房的檢驗,編劇、編曲和導演的需求才會堅定地成形。或許因為外台劇團到劇場演出的效果並不理想,使人這條路徑產生懷疑,若真的有心給外台業者更寬廣的藝術視野,除了多給一點時間讓他們與劇場磨合之外,就是要捨得淘汰。

-

十年演藝

何處是「原」鄉?

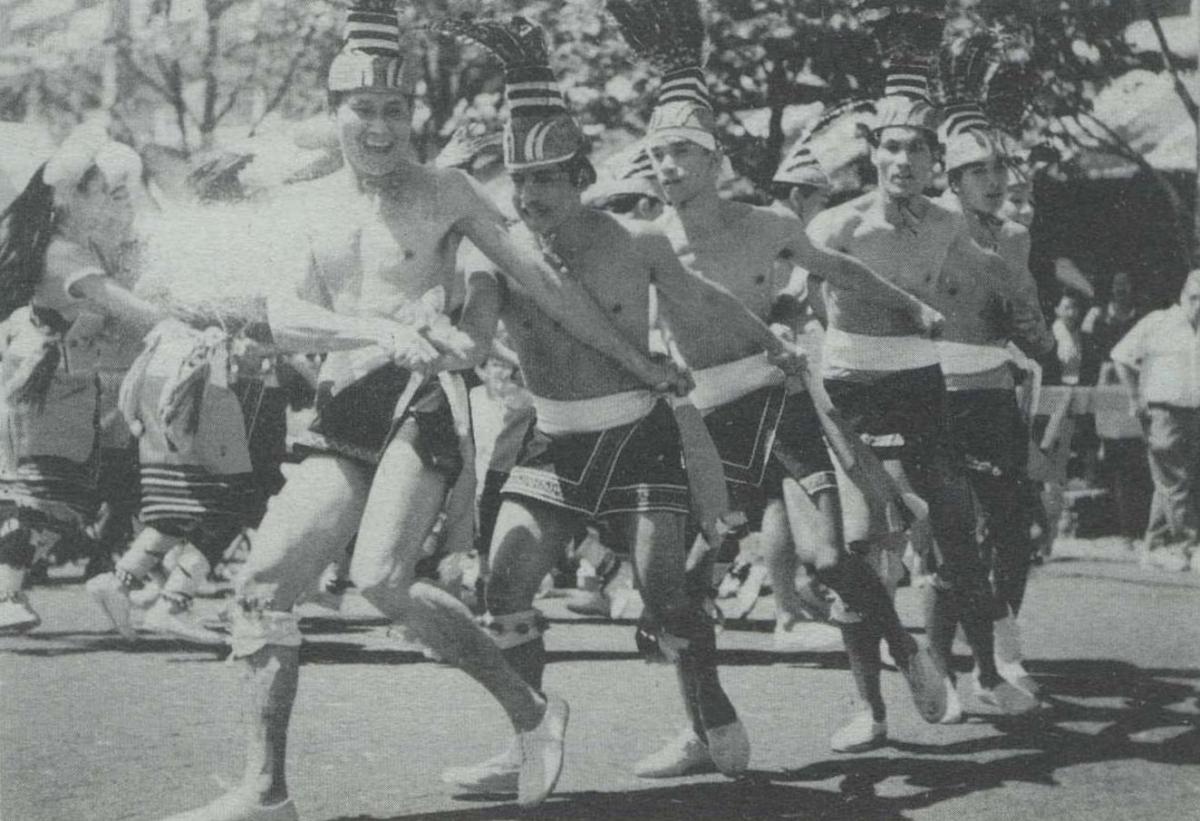

原舞者堅持透過田野調査的基礎工程,回到文化的原點上汲取素材,在舞者身上建構完整的文化訓練,樸實原味的演出即使在國際舞台上也顯得耀眼。然而,原舞者十年前成立時面對的是解散的危機,十年後則要面對發展上的矛盾。

-

藝術行政

基金會之路可行嗎?

明年五月即將屆滿五歲的原舞者,從發跡於高雄的一個小團體,經過獲得文建會國際團隊扶植計畫補助的階段,正往成立基金會之路邁進,其間成長過程雖辛苦,卻是一步一脚印。雖然最近傳出原舞者行政總監陳錦誠倦勤的消息,但是一個健全的行政系統建立是不該因人事異動而有太大影響。原舞者或許正面臨著發展過程中的重要階段。

-

文化政策

我們需要什麼樣的國家文化藝術基金會?

九月底,國家文化藝術基金會設置條例在立法院三讀通過。未來基金會將在十年內募集一百億,並取代目前文建會對國內藝文團體的補助業務功能。補助系統由「官方」轉移至「民間」,基金會未來如何運作、文建會日後的定位、如何與基金會功能相輔,以爲國內文化發展創造更寛廣的空間,成爲了藝文界近來關心的話題。由「文化環保」一連三天舉行的座談會中,在引言人背景資料的提供及與會一百多人次的熱烈討論中,本刊詳實記載這個藝術界第一次自發性的意見表達與共識凝聚的過程。