许景涵

台湾师范大学民族音乐研究所硕士,梨花女子大学韩国学研究所博士候选人。韩国求学期间专注于台韩音乐文化比较研究。现为自由撰稿人、A&R 及音乐经纪人。

-

首尔

首尔韩版梅迪奇效应 演艺名人跨界推动艺文团体永续发展

14 世纪的义大利,得益于佛罗伦斯的梅迪奇家族(Medici)长期以来稳定且积极地为艺术家提供赞助,使义大利成为文艺复兴的起源地,进而为人类文明写下重要的历史篇章。放眼当代韩国,在国产流行音乐、电视剧、电影等娱乐作品热潮席卷全球之际,也有一群演艺界名人回流支持纯粹艺术,并且逐渐形成「韩版梅迪奇效应」。 近年最具象征意义和话题性的赞助者之一,是创办知名娱乐公司「HYBE」的音乐制作人房时爀(Bang Si-hyuk)。身处全球流行音乐产业核心的同时,房时爀以后援会成员身分赞助韩国国立芭蕾舞团,至今已持续3年。业界普遍认为此举并非单纯捐助,而是大众文化金字塔顶端的创作者回溯源头汲取养分的具体行动。对房时爀来说,纯粹艺术或许正是校准感受力和激荡创造力的灵感来源。

-

首尔

首尔光环背后的沉重 任奫灿「韩国生活宛如身处地狱」言论引发热议

钢琴家任奫灿(Yunchan Lim)在韩国国内的媒体曝光与讨论热度持续升温。除了今年4月以独奏专辑《萧邦练习曲》(Chopin tudes)一举拿下英国 BBC 音乐杂志大奖(BBC Music Magazine Awards)年度新人、最佳专辑及最佳器乐演奏奖项,7月又与恩师孙旻秀(Minsoo Sohn)回国举办双钢琴演奏会,获得高度瞩目。令人意外的是,任奫灿在8月接受义大利《共和报》(La Repubblica)访问时的发言,两个月后被转译回韩国,引发震撼。 任奫灿在访谈中坦言,自己并不怀念韩国的生活,如今仅在有演出安排时短暂停留。他进一步表示:「在韩国度过的最后求学时光,痛苦到难以承受。那感觉就像身处地狱,甚至曾想过结束生命。」他也直言不讳地剖析韩国社会的结构性问题,指出韩国地狭人稠,人际竞争异常激烈,「每个人都想出人头地,有时甚至不惜伤害他人。」并回忆17岁在钢琴界崭露头角时,曾遭遇政商界的不当干预,「那些经历使我深感悲伤。」 任奫灿的音乐成就堪称耀眼。7岁学琴,以第一名毕业于艺术名校「艺苑中学」(Yewon School),随后进入韩国艺术综合学校附设英才教育院,师从孙旻秀,迎来音乐生涯的转捩点。2022 年,年仅18岁的他夺得范.克莱本国际钢琴大赛(Van Cliburn International Piano Competition)冠军,成为史上最年轻得主。隔年孙旻秀转任美国新英格兰音乐学院(New England Conservatory)教授,任奫灿亦随之赴美深造。他形容孙旻秀是「我的引路者与救赎者」,足见师生情谊深厚。

-

首尔

首尔跨界鬼才郑具浩耕耘30年 话题舞作《佾舞》集大成

首尔市立舞蹈团(Seoul Metropolitan Dance Theatre )作品《佾舞》(One Dance)于世宗文化会馆第四度登台,再次掀起话题。为期4天的演出,门票在开演前一个月即售罄,印证了这部作品在国内外累积的口碑。 2023 年,《佾舞》于纽约林肯中心(Lincoln Center for the Performing Arts)首演,当地演出评论人留下高度赞誉:「简洁且精致的完美同步,精密编排的动作仅仅是开启这前所未见、惊艳舞蹈之夜的序幕。」获悉此评价的导演郑具浩(Kuho Jung)不禁含泪道出「这就是耕耘30年的成果,我就是为了这一刻奔驰至今。」

-

首尔

首尔《也许是美好结局》斩获东尼奖 韩国音乐剧30年从文化输出到与世共感

原创音乐剧《也许是美好结局》(Maybe Happy Ending)近期荣获美国剧场界最高殊荣东尼奖(Tony Awards)6项大奖,在韩国国内及国际表演艺术领域引发广泛关注与讨论。为庆祝此项殊荣,韩国国立中央图书馆推出特别企画,展示 1966 年首演的首部国产音乐剧《悄悄来到我身边》(Saljagi-Opseoye)的原始剧本及影音资料,并汇整自1994 年以来 190 余部韩国音乐剧的历史档案。透过包括剧作家朴天休(Hue Park)在内的创作者深度访谈,以及东尼奖颁奖典礼实况影像,引领观众深入回顾「K-Musical」从初创阶段迈向成熟发展的珍贵轨迹。 韩国音乐剧迈向国际的开拓之路已经走了30年。1997 年,由韩国第一代导演尹浩镇(Ho-Jin yoon)执导的《明成皇后》(The Last Empress)在纽约林肯中心(Lincoln Center)举办短期公演,成为首部登上欧美主要音乐剧舞台的韩国原创音乐剧;其后,描摹民族英雄安重根的《英雄》(Hero)亦曾在林肯中心登台。尽管两部作品的评价褒贬不一,但都开启了文化输出的先河,也为后起之秀奠定市场开发与创作实验的基础。2015 年,《也许是美好结局》以创作工作坊为起点,历经多次重制,从首尔大学路的迷你舞台一路进军百老汇,至今获得东尼奖高度肯定,不仅为当代音乐剧注入新范本,也成功突破「韩国原创剧作仅能局限于本土市场」的想像。

-

首尔

首尔以深度体验重新定义剧场 沉浸式表演成新趋势

随著韩国表演艺术市场逐步趋于成熟饱和,票房成长放缓,许多剧场及演出单位正积极寻求突破,试图推出更新鲜的节目吸引观众。特别是面对以「MZ 世代」(1980 至 2000 年代出生者)为主力的消费族群,他们比起单纯「观看」,更重视个人化的深度参与感。于是,超越纯观赏性的「沉浸式体验」热潮,正在韩国表演艺术圈兴起。 世宗文化会馆(Sejong Center)去年跨出剧场领域,进军首尔当红潮流特区圣水洞,企划为期3天的「Sync Next 24」快闪展演活动,透过多媒体互动艺术展览、抢票游戏、演出海报装饰等体验,成功拉近与年轻族群的距离。今年,世宗文化会馆以「Sejong Inspiration」系列企画,探索更多跨界可能性,包括结合国乐与美食的《Heritage 晚宴》,以及突破既定观演形式的《Listening Stage》。

-

焦点专题 Focus 解密一:文化政策篇

焦点专题 Focus 解密一:文化政策篇国家战略打造,古典乐界韩流席卷国际关键基础

当我们谈论韩国文化输出的成功,多数人会立刻想到 K-Pop、韩剧或韩国电影。然而,过去20年来,韩国在古典音乐这个看似传统的领域,也取得了令人瞩目的国际成就。指挥兼钢琴家郑明勋(Myung-Whun Chung)曾担任法国广播爱乐管弦乐团音乐总监及日本东京爱乐管弦乐团音乐顾问,为韩国古典音乐家在国际乐坛打开格局。钢琴家赵成珍(Seong-Jin Cho)与任奫灿(Yunchan Lim)分别于 2015 年萧邦国际钢琴大赛与 2022 年范・克莱本国际钢琴大赛夺冠,成为亚洲古典音乐界的重要代表;小提琴家金本索里(Bomsori Kim)、梁仁模(Inmo Yang)也在柴科夫斯基、西贝流士等国际赛事中屡获佳绩,展现韩国音乐人才的深厚实力。 相较之下,台湾虽然也孕育出胡乃元、陈毓襄、严俊杰、曾宇谦等优秀古典音乐演奏家,但整体的国际能见度与产业影响力仍与韩国存在明显差距,不仅在奖项量上明显呈现,也反映在唱片录制、国际经纪与巡演机会等产业资源的掌握与运作上。 综观韩国经验中值得台湾借镜之处,可从最根本的国家政策面向说起。

-

焦点专题 Focus 解密二:教育篇

焦点专题 Focus 解密二:教育篇韩国如何养成全球音乐人才?揭开英才教育体系下的荣光与阴影

在韩国的一般学制中,自小学至高中,音乐皆为必修的艺能科目。针对具备特殊音乐才能的学生,则另设有专业升学途径,并依专业方向大致划分为国乐、西乐与实用音乐领域。学生可透过术科考试进入各级艺术专门学校接受系统训练,包括艺术初中(如国立国乐中学、艺苑中学、仙和艺术中学、桂园艺术中学)、艺术高中(如国立国乐高中、首尔艺术高中、首尔公演艺术高中、釜山艺术高中),以及艺术大学(如韩国艺术综合学校、首尔艺术大学、秋溪艺术大学、东亚放送艺术大学),或设有音乐相关学院的一般综合大学(如首尔大学、延世大学、梨花女子大学、中央大学)等,继续高等教育。 对于立志在国内完成高等音乐学业的学生而言,考取顶尖艺术大学或音乐学院可说是最终目标。韩国补习文化盛行,根据近年《教育统计年报》数据,全国专为艺术类升学设立的合法补习机构(涵盖幼儿、学龄儿童、青少年与成人的音乐及美术领域)多达两万余家。加上一对一家教、大师班与各类短期训练营等辅导活动,反映出私人音乐教育已发展为一条庞大的产业链。 此外,作为国立艺术资优生教育机构,「韩国艺术英才教育院」自设立以来便以培养学生进军世界舞台为目标,参考茱莉亚音乐学院预备学校(The Juilliard School Pre-College)的课程架构,并结合韩国本土教育体制与学生特性,打造出符合国情的训练模式。该院专门遴选小学三年级至高中三年级之间、具有高度潜力的学生,在平日学校放学后、周末及寒暑假提供包括基础理论、一对一主修指导、外语先修等全额免费专业训练资源。这里不仅是康珠美(Clara-Jumi Kang)、韩在民(Jaemin Han)等多位国际知名青年音乐家的养成摇篮,也被视为韩国音乐教育体系中最具战略性与前瞻性的制度之一。 同时,隶属于文化体育观光部管辖的「艺术殿堂」(Seoul Arts Center)也设有「音乐英才学院」,除理论与术科专业课程外,更充分活用其展演空间,强化学生的舞台实战经验,致力于培养具备国际竞争力的演奏家。前面提到的钢琴家赵成珍、任奫灿和小提琴家梁仁模皆出身于该学院。 首尔市、釜山市与仁川广域市等地方政府的教育厅也陆续开办音乐英才课程,共同参与艺术人才的培育。以首尔市政府为例,今年便与建国大学、淑明女子大学合作,选拔 162 名来自中低收入家庭、具有音乐潜质的中

-

焦点专题 Focus 解密三:音乐工作者的生存现况

焦点专题 Focus 解密三:音乐工作者的生存现况韩国做到了什么?借镜文化输出强国的制度保障与结构困境

根据 2011 年颁布的《艺术工作者福利法》规定,韩国文化体育观光部每3年进行一次「艺术工作者实况调查」。最新一期针对5千多名全国艺术工作者的调查指出,2023 年韩国艺术工作者人均年收入为 1,055 万韩元(约新台币 26.4 万元),其中音乐工作者的平均年收入更低,仅达 901 万韩元(约新台币 22.5 万元);因收入微薄,平均每两名艺术家中,就有一名必须从事副业;全职艺术工作者占 52.5%,但其中有高达 61.7% 为非长期雇佣形式的自由接案者。 艺术工作者面临的生计挑战不仅于此。调查中,有 23% 的艺术工作者表示曾有长达一年以上的艺术工作经历,但最终选择中断或放弃艺术生涯,主因是收入不足(65.5%),其次为生育及育儿考量(13.9%);许多艺术工作者投入大量时间和精神磨练个人功力,但对人际沟通、掌握产业动向等工作不感兴趣或自觉无暇兼顾,因而更难获得与其专业相称的机会及报酬。另外,韩文中「才能捐献」(재능기부)一词的原意是将个人专长贡献于社会的自发性公益行动,许多公部门与民间单位却借此名义压低成本,号召艺术家参与无偿或远低于业界劳务报酬标准的演出及展示活动;这类邀约尤其针对刚刚起步、希望多累积经验与曝光机会的新进艺术工作者,他们被说服接受不对等条件,导致「才能捐献」在艺术圈成为具争议性的名词。 为了保障非常态受雇的艺术工作者劳动权益,文化体育观光部于 2012 年成立「韩国艺术工作者福利基金会」(Korean Artists Welfare Foundation),开办艺术活动证明登录、艺术活动筹备补助、艺术工作派遣、工伤保险补助等业务,并提供法律咨询、合约内容审核、心理咨商、维权教育等服务。然而,从近期的调查结果看来,韩国社会整体对于艺术工作的价值认同,还有很大的进步空间。唯有社会愿意正视艺术工作者的处境,并透过有效沟通达成劳资双方都满意的雇佣关系,才有可能翻转艺术环境中长期存在的结构性问题。 韩国经验给台湾的借镜 读到这里,相信读者在对照台湾现况时,多少有似曾相识的熟悉感。从政策层面来看,近年政府在文化政策中强化国际交流的布局;全台从小学到高中设有艺术才能班的学校遍地开花,补教市场也持续热络。民间资源方面,台积电、奇美、台新等企业多年来投入艺术

-

焦点专题 Focus

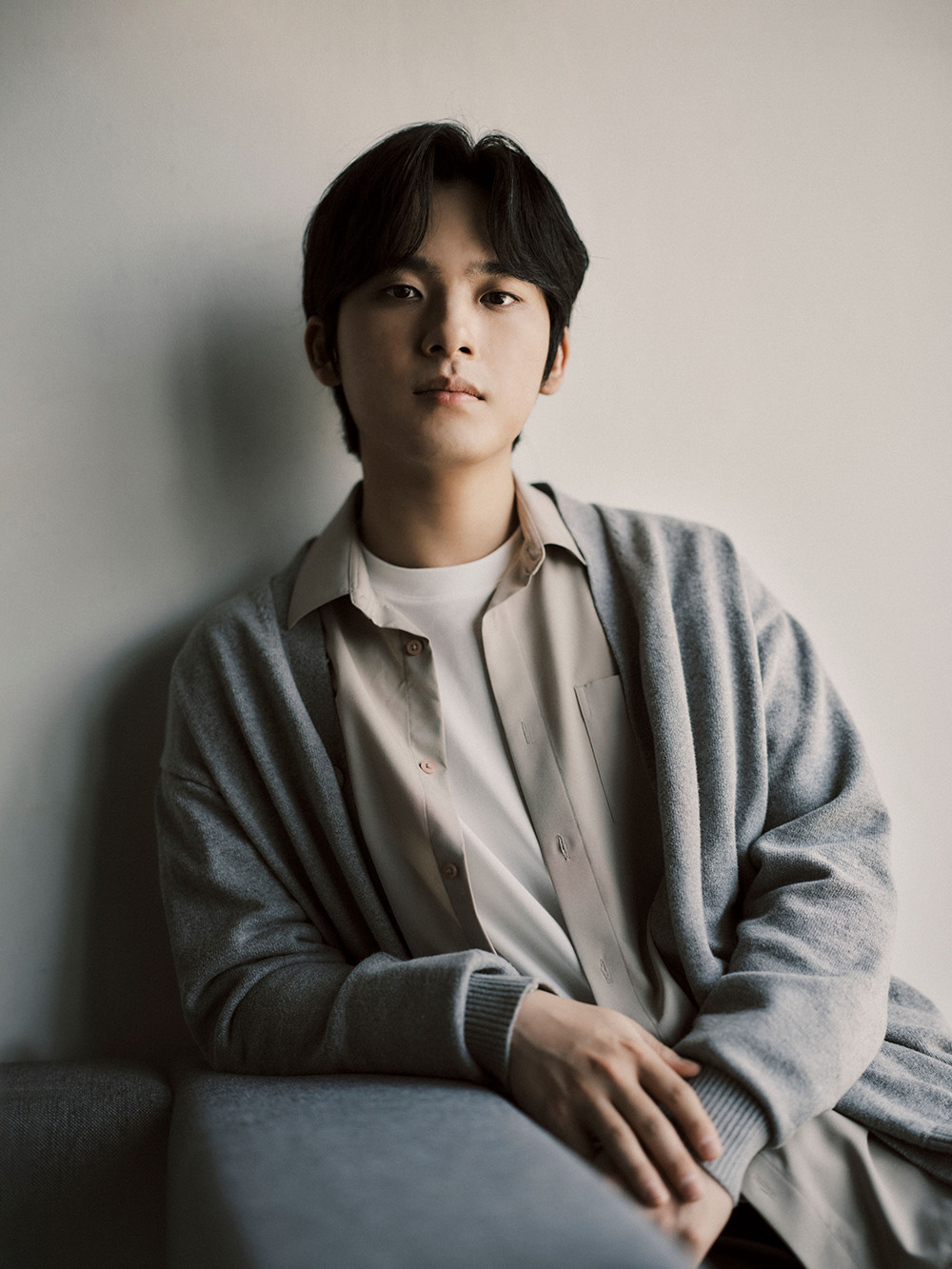

焦点专题 Focus琴弦间的跨文化淬炼──专访韩国小提琴家梁仁模

梁仁模(Inmo Yang)是首位在两大顶尖赛事中夺冠的韩国籍小提琴家2015 年荣获帕格尼尼国际小提琴大赛首奖,并于 2022 年拿下西贝流士国际小提琴大赛冠军。在西贝流士大赛中,他不仅摘下最高荣誉,更同时获颁「最佳现代作品诠释奖」,展现出全面的音乐视野与诠释深度;而在帕格尼尼大赛中,他是时隔9年才诞生的冠军,同时囊括「最年轻决赛入围者奖」、「最佳现代作品演奏奖」以及「听众票选奖」等多项殊荣,被誉为该赛事史上最耀眼的胜者。韩国古典乐迷更亲暱地为他取了「仁模尼尼」的外号,将他的名字与帕格尼尼并列。 自国际赛事崭露头角以来,梁仁模陆续与韩国及海外的经纪公司签约,正式展开他的职业演奏家生涯。在即将展开韩国巡演的忙碌行程中,他特别抽空接受《PAR表演艺术》专访,回顾这一路的音乐旅程,并分享他对艺术、社会与自我认同的见解。 韩国求学时光 「我从5岁开始学小提琴。」回忆起自己的音乐启蒙,梁仁模说:「我的父母热爱音乐,所以家里经常会放古典音乐来听。」初学小提琴时,一位漂亮的大学生女老师为他奠定基础。「我非常喜欢她,从她身上得到学习的动力。」两年后,梁仁模进入「首尔艺术殿堂」(Seoul Arts Center)开设的「音乐英才学院」进修,「从8岁开始接受那里的课程训练后,我的音乐之路就变得更明确了。」 「在韩国学音乐的时候,几乎所有的教育都是为了成为独奏家的职涯所设计的。」梁仁模进一步解释:「每年几乎都要参加比赛,时时都在思考如何能成为最厉害的独奏者。其实不只是韩国,在台湾和日本好像也是这样。所以竞争非常激烈,时常面临高度压力。」即便如此,梁仁模从未被迫学习音乐。「母亲主修美术,父亲从商。他们从未强迫我练琴,只是让我自己选择,支持我学一样乐器。」在许多家长积极参与甚至主导孩子音乐教育的韩国社会中,梁仁模的父母给了他极大的空间,让音乐之火在他心中自然升起。 在就读韩国艺术综合大学期间,梁仁模师从已故小提琴家金南润(Nam-Yoon Kim,1949 -2023)老师。「她非常严格,每次上课前我都要非常充分地准备。」梁仁模回忆:「她的话不多,因而让我学会如何自我教学。她也教会我在每一次比赛、公开课或重要演出时,应该如何准备。」正是在这样

-

首尔

首尔电视剧《正年》热播 带动新一代「女性国剧」作品崭露头角

以 20 世纪 50 年代女性国剧团为题材的网路漫画《正年》,在去年改编成电视剧后大获成功,创下亮眼收视成绩,成为近期难得一见的票房佳作,更成功唤起大众对「女性国剧」这门被遗忘艺术的关注。 女性国剧源于 1948 年,由一群女性国乐艺术家组成的「女性国乐同好会」(여성국악동호회)开创,并于 1950 年代迎来黄金时期。女性国剧的特色在于全女性演员包办剧中所有角色,包含男性角色,融合唱腔、舞蹈与戏剧表演。其中,扮演男性角色的「花美男」演员更因俊美形象与精湛演技,吸引大量粉丝,被誉为韩国粉丝文化的起点。然而,随著 1960 年代电视和电影等娱乐形式的普及,女性国剧票房急剧下滑。不仅外部环境变迁影响,过度依赖明星美男演员光环、商业化取向导致艺术性被忽略等内部问题,也使这门独特的通俗艺术逐渐失去立足之地,最终被排除在国家文化政策支持之外,渐渐淡出大众视野。

-

首尔

首尔文化教育政策引争议 戒严事件与艺术教育预算削减激化矛盾

韩国政府的文化教育政策近日引发多方质疑与抗议,包括紧急戒严事件的后续争议,以及各级学校艺术讲师聘雇预算的削减。文化体育观光部(以下称文体部)长官柳仁村就相关事件作出道歉和澄清,但文化艺术界与教育界对此仍表不满。 在去年12月3日的紧急戒严事件后,韩国艺术综合学校(以下称韩艺综)遭下令关闭,在校学生强制返家,引发外界质疑文体部是否参与决策。事后,柳仁村透过记者会针对戒严事件表示歉意,并解释「当时政府总值班室建议『进行出入管制』,文体部值班人员因而通知包括韩艺综在内的其他下属机构」。此外,他强调戒严事件并非文体部所能掌控,自己事前未接获通知,也未参与任何相关决策。他同时批评戒严政策不符合韩国作为国际文化强国的定位,并补充道:「所有国民都对戒严本能地排斥,刚开始甚至认为是假新闻。」 韩艺综创校至今已满30年,针对该校的未来发展方向,柳仁村表示应推动转型为更具自主性的独立艺术机构,并认为此举有助于摆脱行政束缚,充分发挥其创新潜力。

-

首尔

首尔「韩江热潮」国内外发烧 小说改编剧作备受瞩目

韩国小说家韩江获颁 2024 诺贝尔文学奖的消息传出后,在世界各地立即掀起一阵韩江作品的阅读热潮,韩国当地的实体书店库存被一扫而空,海外翻译版也创下销售佳绩。而过往改编自韩江小说的舞台剧和电影,也再度登上国内外舞台。 韩江以其代表作之一《素食者》(채식주의자),于 2016 年获得国际布克奖(International Man Booker prize),并成为亚洲第一位获奖者,在国际文坛引起了高度关注。2020 年,韩国国立剧团曾与比利时列日剧院(Thtre de Lige)计划改编共制《素食者》舞台剧,当时韩江亦亲自与比利时导演塞尔玛.阿拉维(Selma Alaoui)就作品进行交流,可惜该计划最终因新冠疫情而告吹。事隔4年,驻义大利韩国文化院于近期宣布,义大利知名剧作家兼导演达莉亚.德弗洛里安(Daria Deflorian)将《素食者》改编为舞台剧,自10月底起陆续于巴黎、波隆那、罗马、米兰等地上演。

-

首尔

首尔两大舞蹈节庆 夏末接连登场

由韩国两大民间舞蹈推广组织「创舞艺术院」(Changmu Arts Center)和国际舞蹈委员会(CID-UNESCO)韩国本部分别主导的「创舞国际公演艺术节」(Changmu Performing Arts Festival)和「首尔世界舞蹈庆典」(SIDance)于夏末接连登场。 「创舞国际公演艺术节」今年迈入第 30 届,包含 5 部国外邀请作品在内,将于世宗市艺术殿堂(Sejong Art Center)和Arko艺术剧场(Arko Arts Theater)等地上演 24 部舞作。今年为第27 届的「首尔世界舞蹈庆典」则将于 9月初起,在大学路艺术剧场(Daehakro Arts Theater)、西江大学玛丽厅(Sogang University Mary Hall)、恩平文化艺术会馆(Eunpyeong Culture Arts center)演出包括 8 部国外邀请在内的 35 部作品。 「创舞国际公演艺术节」的主办人金梅子(Kim Mae-ja)有「韩国创作舞蹈教母」之称。她在 1992 年设立「创舞艺术院」,致力于发掘新进编舞家、舞蹈教育和演出推广。而「创舞国际公演艺术节」的举办,目的是透过与国外舞团的交流,探索韩国舞蹈在国际舞台上的立足之地。「创舞国际公演艺术节」曾于 2007 至 2008年因预算问题而中断,2009 年与议政府艺术殿堂(Uijeongbu Arts Center)共同主办,正式宣告复出后,开始将部分演出场次移至首都圈以外的多个城市,期盼与更多观众见面。

-

首尔

首尔从朴槿惠到尹锡悦政权 艺文界思想审查争议仍层出不穷

韩国创作音乐人李泷(Lang Lee)在其歌曲〈狼来了〉(늑대가 나타났다)中唱道:「这块土地上需要冲击/我们不是无用之人」。这首歌原定于 2022 年釜马民主抗争 43周年纪念仪式时演出,却在预定出演日前3周,李泷及纪念仪式总导演接获行政安全部通知,以该活动期望「在充满光明和希望的气氛下进行」为由,单方面取消李泷和总导演的委任工作。因质疑政府单位有不合理的内容审查之嫌,李泷和总导演于去年 11 月底根据《艺术人权利保障法》中规定国家机关不得审查艺术内容的相关条款,针对行政安全部、釜马民主抗争纪念财团及该活动承包业者提出损害赔偿请求诉讼,今年 3 月正式进入诉讼程序,预计于 7 月中旬进行一审宣判。 李泷表示:「政府单位临时撤换活动总导演,并且不支付准备期间所产生的所有费用,这部分也有损艺术人权利。导演为这场演出策划了数个月,我也为此组织了演出工作团队,但因最终没能登台,所以没有拿到演出费。」针对此争议,行政安全部于答辩状中表明「没有进行审查,也没有赔偿责任」。究竟政府单位拒绝特定歌曲于公家机关活动中公开,此举属于主办方的正当参与还是思想审查,已成为这次诉讼的最大焦点。日前李泷在仁川 Asian Pop Festival 的公开演出中也向所有现场观众呼吁关注本次事件走向,并鼓励发起民众请愿,一起监督政府。

-

首尔

首尔韩版《司卡班的诡计》引进「轻松自在场」概念

韩国国立剧团自2019年改编首演莫里哀(Molire)的法文经典剧《司卡班的诡计》(Les fourberies de Scapin),将17世纪的叙事在21世纪重现,并且在每一季都融入韩国当地讨论度高的社会议题,如大韩航空坚果返航事件、学制改编、论文瓢窃等,讽刺和幽默兼具,成为剧团的代表剧目之一。今年在明洞艺术剧场展开的第4季公演,首度针对儿童、年长者、感官或学习障碍人士设计全场开放式的无障碍观赏服务(注)。 国立剧团设计的无障碍观赏服务,包含演出进行间自由出入剧场、开演前40分钟起入席、演出进行间不暗灯、欢迎观众携带可安定情绪的玩偶入场、剧场外休憩空间、事前提供演出详细介绍资料、事前阅览剧本、可触式舞台模型导览。此外,部分场次也为身体及感官障碍人士提供手语同步翻译、封闭式语音解说、韩文字幕和出入场移动协助。

-

焦点专题(三) Focus

疫后新常态,探索剧场新形式?(二)

在历经封城、解封的反复历程下,向来以现场性为主要特色的剧场演出,也必须在限制下杀出血路,于是无接触的线上展演,也成为剧场创作者不能不思考的选项。文化部在日前推出「艺FUN线上舞台计划」,透过示范演出及公开征件,推动售票型的线上演出,期盼在疫情时期与艺文团队共同发展多元展演模式,也鼓励创作者思考线上展演的创作可能。而在其他国家,又是如何透过资源挹注协助剧场工作者发展线上展演呢?让我们透过海外作者,来分享第一线的观察

-

特别企画(二) Feature

疫情起伏之间 各国剧场如何「开门」?(三)

本专题在策划之初,台湾本土疫情突然爆发,剧场再度关门,彼时欧美正逐步解封,剧场也陆续开门营运,未料疫情一波未平一波又起,现在各国疫情又因Delta病毒再度升温,剧场的重启再添变数就让我们邀请旅居各国的艺文╱剧场工作者,为读者提供第一线的观察,看看各地剧场如何面对这样起伏变动、滚动调整

-

首尔

首尔世宗文化会馆创下法人化后最高业绩,高达5.15亿新台币

世宗文化会馆(Sejong Center)与光化门广场毗邻,是韩国最具代表性的复合式展演空间之一,于1978年开馆,馆内设有剧场、交响乐团专用演奏厅、美术馆、小型艺廊等设施。自1999年转换为财团法人后,于2023年终创下历来最佳收入业绩,自制节目售票所得、场地租金及其他设施租借费用等合计达219亿韩元(约5.15亿新台币)。其中常驻于此的首尔市立国乐管弦乐团、剧团、舞蹈团、音乐剧团、歌剧团、合唱团等6大艺术团体票房总收入,相较于前年增长了57%,达到33亿韩元(约7,835万新台币),全年度付费观演人数也累积近50万人次,已恢复疫情前水准。 世宗文化会馆执行长安浩相(音译)表示:「会馆法人化之后,自营收入首次超过200亿韩元,这与近年光化门广场步行区拓宽,并与世宗文化会馆一楼衔接,打造出更亲民的形象有关。」此外,2021年安浩相执行长上任后,积极推动提高直属艺术团体的自创节目比重,并改善演出制作系统,从而提升节目整体水准,也与其他民间艺术团体节目内容得以区分,提供观众更多元化的选择。新的一年,世宗文化会馆除了继续致力于活化馆内空间,提高租借率和租金以外,也将整合馆方空间及直属团体资源,开发新型态的表演艺术节目。

-

首尔

首尔大学路代表性剧场「学田」将于开馆33周年日吹熄灯号

韩国小剧场文化的老字号殿堂、位于首尔大学路的「学田小剧场」(Hakchon Theater),因经营困难及负责人健康因素,决定于开馆33周年纪念日的今年3月15日,正式吹下熄灯号。「学田小剧场」自去年传出闭馆计划后,许多自此地发迹的演员及音乐人纷纷站出声援,并联手发起不收演出费的接力演出。 「学田小剧场」于1991年创立,除了作为典型的舞台剧剧场以外,也举办舞蹈及音乐等多种体裁的展演活动,演员薛景求、黄晸玟、曹承佑,歌手朴学基、尹度玹等人皆曾在此登台,已故传奇歌手金光石(1964-1996)更曾在此举办超过1,000场的演出,因此「学田」也被称为演艺界明星的摇篮。此外,改编自同名音乐剧的《地铁一号线》为「学田」迎来全盛期,开演15年间,在170席的小剧场创下逾70万人次的观演记录,然而「学田」负责人金敏基不愿《地铁一号线》成为摇钱树般的存在,于2008年宣布终演,并致力于推广更多相对小众的剧目。 「学田」熄灯前,将以第2届「金光石歌唱比赛」和儿童音乐剧《辣椒酱炒年糕》作为告别演出。金光石在世时与「学田」的关系可说是密不可分,以金光石的歌曲为「学田」画下休止符,应是最美的结局。《辣椒酱炒年糕》是「学田」在结束《地铁一号线》的常态演出后,负责人金敏基根据德国剧作家莱纳.哈菲德(Rainer Hachfeld)作品《Spaghettimi mi Ketchup》改编,在最后一季的演出中,将集结2008年首演时的演员一同登台。

-

首尔

首尔首尔表演艺术市集10月登场,聚焦产业生态永续循环

本年度PAMS首尔表演艺术市集(Performing Arts Market Seoul)在首尔市中心热闹登场,为期4天的日程中,分别在国立中央剧场、首尔南山国乐堂、JCC艺术中心3地展开国际论坛、节目公开提案、媒合会、推介公演、摊位布展等活动。随著世人已逐渐习惯并可接受「与疫情共存」的新型态生活,本届艺术市集不乏自欧、美、澳洲远道而来的策展人及买家,也因应部分国外与会人士因临时染疫无法飞抵韩国,论坛及媒合活动采线上及线下同步进行。 本届艺术市集的主题聚焦于「永续」(Sustainability)和「循环」(Circulation),广邀国内外业界专家齐聚,以个案分享、共同讨论和专题演讲等形式,探讨跨国合作共制的优势与挑战、跨艺术领域实验造就的多元性与未来性、展演空间肩负的角色与发展方向、以资料库数据为基础的客群分析与新客群开发策略、国际业界交流实务方向,以及表演艺术专业人力的培训养成方针。 在多场论坛及交流活动中,许多业界人士的话题聚焦于与邻近国家建立紧密联系的重要性,特别是加强亚洲各国间的表演艺术交流互动。随著欧美国家演出签证涨价、航空费用居高不下,跨国巡演的成本门槛较疫情前大幅提高,与会的韩国各演出单位在推动国际交流时,无不致力于针对台湾、中国、日本、新加坡等地的媒合与推介,足见强大的出口野心,积极的态度也值得参考学习。