首届比利时布鲁塞尔艺术节(Kunsten Festival des Arts)于今年四月至六月间盛大举行。本次艺术节最大的特色,在于其以当代、城市、另类艺术为主题;此外「中国焦点」也是欧洲第一次的新尝试。本刊特别专访艺术节主席芙丽莱森(Frie Leysen),请她谈一谈举办此一活动的理念,或可提供国内有志艺术行政工作者借鉴。

能不能请妳谈谈这一次策划艺术节的动机?

噢,说来话长。首先,比利时的首都布鲁塞尔虽然在政治上是欧洲的首都,然而布鲁塞尔的艺术活动和文化上的重要性却远不及邻近的巴黎。因此,比利时的艺术家外流的情形相当严重,这种情形很难令人欣慰。我觉得比利时的艺术家绝对有权利在自己的首都做表演,而布鲁塞尔必须有足够场地提供给这些艺术家们。

其次,比利时的荷兰语区和法语区,在意识型态上的对立仍然非常明显,所以我们希望借由双方政府第一次共同合作举办此一活动,加强双方休戚与共的感受,并且增进彼此的沟通了解,就像一句俗语说的,在两边「搭起一座桥」──而艺术,可能是最好的方式,甚至是惟一的方式。

我更大的企图是,希望艺术节这样的模式不仅适用于布鲁塞尔,甚至能适用于欧洲──因为欧洲正朝向统合之路,如何能达成不同文化体之间充分的沟通谅解正是当务之急。

妳花了多久的时间策划这次艺术节?

三年。三年以前,我离开了我原来担任总监的剧院,开始进行艺术节的策划活动。我跑遍了欧洲各地,也到了遥远的亚洲,寻找适合的节目;一直到第三年,艺术节的人手才多了起来,之前几乎都是我样样自己来。

妳是否遭遇经费上的困难?

刚开始经费并不多,主要来自法语区政府的补助。私人企业也有一些赞助,然后荷语区政府也答应出钱,经费状况才好得多。你大概很难想像,在比利时要两个政府同时出钱是多么困难的一件事;但是我做到了。

那么两方政府终于对艺术节是乐见其成了?

是的。不仅是政府,连艺术家也感到如此,我们觉得,不管我们说的是法文还是荷兰文,我们都应该并肩工作。而且我们让两区的文化相互交流,把法语艺术家的节目演给荷语区的居民看,反之亦是,──或是同样的节目,同时以两种语言演出。观众的反应都相当热烈、积极。这也给本国的艺术很大的鼓舞。你知道,法语区的比利时国民对巴黎了若指掌,可是他们大多连他们所住的布鲁塞尔哪里有什么戏院都搞不淸楚。他们对本国艺术家也是很淡然的,除非已经在国际间成名的。

因此这次艺术节,也是让比利时的居民和艺术家有更多的接触,并加强彼此的信心;同时,附带的,让大家知道布鲁塞尔是有很多剧院可以去的。

据说布鲁塞尔有许多老旧戏院因破损不堪原本已准备拆除,但因为这次艺术节而重新整修利用?

是的。你自己也到过这些剧院,有些是旧教堂或废弃的军火库,有些是百年以上的歌剧院。你会发现它们可能没有一流的灯光音响设备,也并不非常舒适,但是它们都足以负担演出的功能。而且它们古典的建筑,恰可和现代建筑交互辉映。尤其这些剧院座落于不同的社区,和当地居民感情深厚,所以我们在这些场地安排演出,以事实证明它们多么重要,证明政府如果把它们拆了那将会是多么可惜的一件事。不过我们仍然希望这些老旧的剧场整修得更好,只可惜经费不足,我们没有钱。

是。钱永远是一个问题。

不。我不信。钱永远只是一个借口。只要你努力,总是能把它解决。端看我们是不是能用更少的钱做更多的事。

所以在有限的经费之下,妳仍然邀请那么多国外的团体……

而且更重要的,请我们自己的艺术家创作新的作品。许多节目都是艺术节委托他们制作的。总之我们这次艺术节,质地要求一流,在量的方面也希望丰富多样,虽然这样的工作量远超艺术节的负荷好几倍,但工作人员不眠不休,为的是让艺术节能一炮而红。我很快乐地说,这个目标已经达成了。

能不能谈谈这个艺术节的属性。

我想它有三个最重要的属性:第一是「城市」,我们希望展现当代城市都会的艺术风貌。许多大城市事实上已经具备国际文化的性格,是具体而微的「地球村」,所以我们特别将焦距放在「城市」上,例如台北、北京、马赛等。

另一个属性就是「旅行」。一种文明的旅行,从东方到西方,从古希腊到后现代;从古典剧作家到现代导演,都是我们在这次艺术节中意欲涵括的。观众只要愿意,他/她就会面对中国、面对南非、面对罗马尼亚、面对尤里庇底斯、面对帕索里尼,面对这些不同文化的浪漫和它们所提出的问题。

第三个最重要的属性就是「原创」。有十几个委托创作的作品,除了本国创作之外,另外比较重要的就是经典创作,例如模斯.康宁汉依约翰.凯吉的音乐新编的舞《海洋》,就是于此间首演;同时有比利时现代音乐家戴梅(De May)的创作被罗萨丝(Rosas)用以编舞;比较这两组艺术家创作的异同,真的是很美的一件事。其它还有现代剧作家舒瓦伯(Schwab)的作品等,都是令人极为印象深刻的。

你们此次特别强调戏剧的文本,尤其推崇帕索里尼和舒瓦伯……

是的。帕索里尼已经是名满天下的电影导演,然而他的剧作在义大利之外就较鲜为人知。另外一位剧作家舒瓦伯,他几个月前才自杀,三十五岁。他的作品非常非常地悲观,但是却又非常地幽默,非常地诗意。我想这两位剧作家,都是以一种激情的方式讲述我们的城市,我们的时代,这或许就是为什么他们特别迷人的原因。

另外选择这两个剧作家的理由,也是因为我们所邀的团体。义大利的名导罗康尼(Ronconi)专治帕索里尼已逾十年以上;而De Trust剧团也是长期和舒瓦伯工作。所以我们并不是随便挑什么团去演他们的戏。

这次艺术节有一中国焦点China Focus,包含了台北、北京、香港三地的艺术展演。这样的专题对欧洲有什么样的意义?

在欧洲,「国家主义」或「种族主义」(racism)仍是一个普遍的现象;但现象只是最外在的,我们必须探究更深层的原因。据我的看法,欧洲人的种族主义,原因在于,我们不知道如何面对陌生(foreign)的事物。我们害怕它们,甚至变得无法忍受。我觉得这种状况必须改变,而最好的方式就是与未知面对面。中国文化具有非常悠久的传统,有许多丰富的内容,但是我们欧洲人却一无所知;京戏?杂耍?布袋戏?是的,但是中国年轻一辈的艺术家在做些什么呢?他们如何面对当前的环境?他们如何创作?这些,我相信,必然提供给欧洲的艺术家正面的激荡和撞击。

那么China Focus的展演带给欧洲观众什么样的感受呢?

我想China Focus由于语言的隔阂,只有展演的部分是不够的。因此除了戏剧、舞蹈之外,我们还有诗与摄影的展览,及固定的座谈及文学翻译等,希望让欧洲观众能更淸楚地看到北京、台北、香港三座不同城市的风貌。当然做的还不够充足,但我们相信已经能够引起欧洲人更大的好奇去了解当代中国的纷呈面貌。

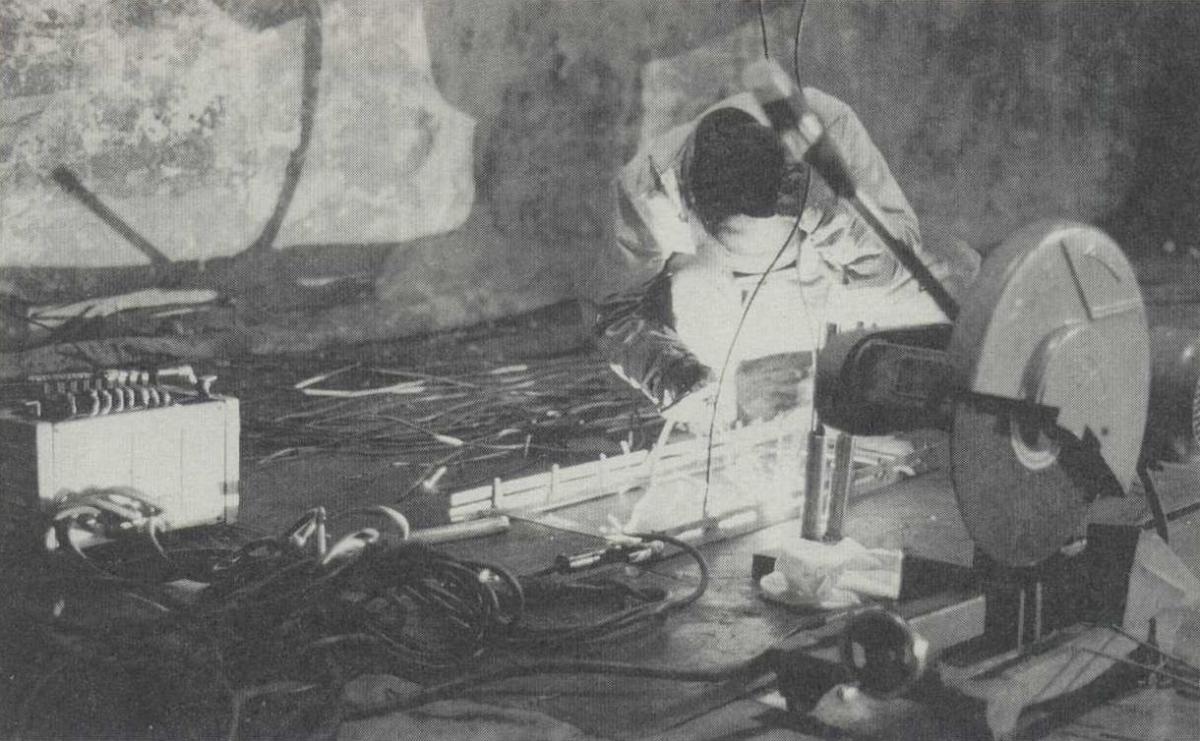

的确,China Focus在此际引起极大的回响,特别是北京「戏剧车间」演出的《零档案》更是获得空前成功,不但成为艺术节惟一加演的节目,而且各地艺术节总监邀约不断。不知道这样的情况,是因为《零档案》本身的艺术成就所致?还是因为欧洲人特别以「政治迫害」的角度看待这出谈论文化大革命的戏,所以特别寄予同情?

你的问题很好。欧洲人看这出戏的心态是非常微妙的。但就我个人而言,我相信《零档案》的成功是由于它本身。当然中共政府压制这些艺术家,不让他们顺利出境也是事实,但是不应该因而困扰了对《零档案》的艺术判断。然而,另一方面,这出戏谈的本来就是政治,所以观众也没有理由回避政治面向的思考,我们也必须佩服,这些中国的年轻艺术家们在如此的环境下制作这出戏的勇气。所以,政治面向是无法被忽略的,不只是中国如此,罗马尼亚如此,南非如此,连比利时本身都是如此。但是我们真的希望我们的观众不会因而忽略了戏剧本身的美学及艺术上的成就。

欧洲各地艺术节已经多如牛毛,为什么妳要再在布鲁塞尔举行艺术节呢?

我知道各地艺术节很多,但我想在欧洲首都有一另类的,不只提供娱乐的艺术节。我对那些艺术节完全没有任何偏见,它们也很好,只是我可能更希望我们的艺术节能提供给观众更多讨论和思考的空间,而不仅仅是娱乐的功能而已。

(本刊编辑江世芳 访问整理)

我们觉得,不管我们说的是法文还是荷兰文,我们都应该并肩工作。

欧洲人的种族主义,原因在于,我们不知道如何面对陌生的事物。