「身体气象馆」负责人王墨林,受邀参加布鲁塞尔艺术节,于「中国焦点:中港台专题」中发表台湾小剧场专论,并以「驻节艺术家」身份全程参与全部活动。在以下的访问中,王墨林谈到欧洲另类剧场对他的冲击,以及他做为一个台湾非主流剧场工作者,如何因而「转向」,重新思考剧场和他自己生命之间的关系。

听说你从布鲁塞尔回来后,最近颇为「沈沦」。

我喜欢旅行,假若我的生命里有过一些转变的阶段,几乎都是在旅行的过程中撞击出来的。这次去比利时参加布鲁塞尔国际艺术节,是以驻节艺术家的身份受邀,在那里躭了一个月,除了负责台湾代表团的演出及其他活动事宜之外,并且观赏了近三十余场被欧洲所瞩目的另类剧场的演出,让我强烈地感受到另类剧场与西方当代文化的关系是如此紧密的接合在一起,也使我反省到自己在台湾长期做这些被认为所谓非主流剧场的活动,似乎已到一个总结的阶段。其中更重要的其实是自己生命面临到的转捩点;所以回来以后,心情变得很沈重。

你的生命似乎和台湾小剧场不能分开,不管你到哪里。可不可以回顾一下你过去的台湾小剧场旅程?

我把自己的心路历程分为几个阶段性的话,同时也可反映在台湾像我这样的非主流艺术工作者在探索自己身份认同的过程。

一九八五年,我从日本回来,正好碰到解严前夕的激动期,自己对生命有一种期许,一种往前跨步的精神状态,所以觉得一切都是有可能性的;其他参加「小剧场运动」这个新生事物的年轻人也是这样冲出来的吧?到了八〇年代的末期,国家剧院、文建会开始把打游击战的小剧场收编为正规军,小剧场界的人为此争议不休,有人加入国家文化生产体制,变得越来越专业性,也有人进去幌了一圈又跑出来,他们说那套游戏规则会把人搞死;有人消失了,又有人出现了。小剧场在这个阶段,表面上从媒体的大量报导来看,是一片欣欣向荣的景象,然而内部里隐藏著许多问题;几年下来,非主流剧场并没有营造出自己的文化空间,反而都出现在文建会一堆印刷精美的资料中。这是第二个阶段。

一九九二年与四位朋友成立「身体气象馆」。当时候我们只想要考验解严后的台湾社会是否真的「国际化」?「多元化」了?第一年的活动在诚品书店推出了小型的裸体表演,第二年,我们推荐了三个台湾小剧场的表演给布鲁塞尔国际艺术节,第三年,终于爆发了「骨迷宫」的裸体事件。在这个事件发展的过程,我感受到背后有一个无形的巨大压力随时会罩住你,这让我觉得自己很微弱,虽然当时我必须理直气吐地用强硬的立场顶住这个压力,但你仍会害怕它随时会将你压垮。不管这场战是打赢或打输,我终于淸醒看到那么小的剧场怎能敌得过国家机器这个大巨人?我重新回到边缘的位置,反省自己所做的事是过度乐观的。

听说你打算结束「身体气象馆」?

不是结束,而是改变方向。我与「气象馆」的朋友谈过这次欧洲之行的所见所闻,反省这些年来我对台湾小剧场的期许及批判,因为把焦距框在对文化体制的顚覆行动上面,而出现许多盲点,尤其「骨迷宫」裸体事件之后,我看到的对象是一个形体巨大的怪物,我反思过是否藉著这个对抗就把自己生命里的小问题放大成为一个反体制的大观念呢?

事实上,在欧洲搞小剧场的环境并不比台湾好,反而台湾新闻媒体对小剧场的捧场,文建会对小剧场的辅助都算是仁至义尽。这样说,并不表示国家机器不是没有在抓意识型态,但起码台湾大部份的小剧场都因此而存活下来。问题是我们再这样冲下去,继续扮演烈士的话,你怎么凭手无寸铁去面对那个一口就可以把你噬死的怪物呢?也因为如此,我们的焦距一直没有放过在一个准确的位置上。从欧洲回来,心情变得比较安静一些,我也希望与「气象馆」的朋友一起重新回到自我的生命去面对问题。我们从来不会去埋怨钱的问题,台湾主流艺术家特别喜欢喊穷,但他们的事业又越做越大,我们原本希望把环境开拓得更为自由一些而己,现在连这些都不去想了,就以现在拥有的资源做多少算多少。

你在永琦百货公司策划的「一九九三身体表演艺术祭」,做为台湾小剧场运动阶段性的总结,你以现在的观点来看,是否有更淸楚的意义?

一九九三年做这个活动,基本上是想把小剧场这几年累积的成就整理出一套以身体论为胎盘而发展的文化论述;像「优剧场」一直在强调的「东方人身体美学」,「河左岸」渐渐形塑出台湾人的身体观,「临界点」受了「舞踏」影响所建构的黑暗身体,这些都是解严以后很有代表性的新文化现象。那个活动对小剧场而言算是一个总结,然而这个命题仍然只演变成为大家喊来喊去的观念,我们都没有进一步回溯到小剧场运动这一页历史,做出更精确的文化论述。

以你现阶段所做的反思,与当初办「身体表演艺术祭」时的恢宏立论有没有冲突?

我认为九三年办那个活动的主旨还是比较学院派的,也是比较菁英式的思考,而现阶段我希望能回到「小」的东西上面去慢慢做。譬如九三年七月,我们在美浓的一座旧烟楼里做过一次workshop,现在我就很想去美浓住上一阵子,不只是烟楼,闽客械斗的河滩,还有那条美浓水库盖起来就会消失的大圳,这些环境都可以让我比较具体地去思考身体与历史的关系。

你回头做所谓「小」的东西,是否跟你这次欧洲之行有关呢?

当然有,看了那么多的非主流剧场,才觉得我们很多是「虚幌一招」而已,基本上有很多问题是没有去解决的,譬如说,我们好像都没有去想过剧场跟我是什么关系?为名?为利?或者为表现才华?所以,我们永远只好依赖一个大主题来帮助自己找到做剧场的意义。欧洲的非主流剧场让我感觉到剧场是为了要赤裸裸地呈现人的生命问题,即使只有五个观众来看,剧场的氛围依然饱满,在台湾的话,一百个观众都嫌少,那么剧场到底是什么?

这次艺术节有一个中港台三地文化认同的座谈会……

我们在找文化认同时,不小心就会碰到这个命题的诈术,不可避免也要对政治认同做出交待。一个资本主义,一个社会主义,一个殖民地,通过两岸三地生产出来的文化型态本来就不一样,还不如说政治的文化认同比较准确一点,那么政治又是个什么东西呢?是不是国家认同呢?这个座谈会不是很政治化的活动吗?所以,我开宗明义就说,我可以做一个中国人,也可以做一个台湾人,甚至我更想做一个日本人,因此我的认同是非常暧味的,事实上,这种大主题常常会排除暧昧性的存在,国家主义最恨暧昧了。

比利时一位记者在座谈会上向欧洲听众说明香港割让、四九年后国共分治的生存事实;虽然有一些西方人并不认为这三地的文化有什么差异性,反而我们自己却觉得其有一定的差异性,你认为这样的差异性是否反映在三地的演出上?

是的,从这次三地的演出风格就可以看出来异同之处。香港「进念」是非常专业性的剧场,演出品质也非常讲究;台湾「临界点」正好相反,是非常不讲专业性的剧团,甚而还有一些学生社团的粗糙性。大陆则很中规中矩,在强烈的沈稳性之中有一种保守性。

台湾的年轻人缺乏对事物反应的沈淀,谈什么都是表象,即使是政治剧场,都弄成像一个政见发表会。像大陆这次在艺术节演出的《零档案》,他们对政治的看法却是用小故事在讲,剧中儿子回忆小时候非常瞧不起父亲,因为父亲在文革时被下放到农场,对谁都很卑微的样子,令儿子很难堪。全剧并没有没有把文革这个政治事件拿出来批斗一番,却令人深刻感受到那个扭曲的时代。香港人则很聪明地知道「九七」不只是三地要面对的问题,更是一个世界都在瞩目的问题,这是贩卖给西方的一个很好的商品,他们的买办性格非常强烈。

你觉得这次《零档案》在艺术节大出风头,跟政治有关吗?

西方对社会主义中国有一种宗教的幻想,好像教会跟异教徒的关系。《零档案》这次在艺术节演出,获得新闻媒体的重视,不能说没有政治立场在其中运作。像法国《世界报》、《解放报》对《零档案》的评论挟著大量政治观点,还不如说是在谈社会主义的年轻人在人权受到迫害之下,仍难能可贵地在舞台上争取他们的自由。

这个戏基本上是一出报吿剧,它有非常动人的真实氛围,包括饰演儿子角色的吴文光,因为他说话带有严重的结巴,都使他敍述自己的故事时充满动人的情调。然而,当这个戏被欧洲媒体炒作成为一出「名剧」时,后来加演三场,我看到那份即兴所牵引的真实氛围就消失很多,连演员在台上都变得很圆熟地在呈现一种「演戏」的技巧,这个戏来自个人生活的吿发性就被虚构的戏剧性取而代之了。尤其首演前制作人、导演,还有一位演员都被阻截在北京机场不能前来,正好呼应了这个戏的真实氛围,后来他们都陆续抵达比利时之后,加演的那三场,令你感觉到那份压抑的情绪渐渐被疏解。只靠一出报吿剧的形式就能获得如此的名噪一时吗?剧评家的政治立场才是最重要的!

你如何看待艺术与政治的关系?

布鲁塞尔国际艺术节不只是让我们看到九〇年代欧洲重要的前卫剧场一起汇演,它特别策划了这个「中港台单元」,更具有政治意味,以我的了解,《零档案》之所以能名噪一时,北京政府在首演前搞了一出机场拦截人的闹剧,使得比利时政府向中国大使馆抗议而引发热门的政治事件是为先声夺人。在艺术节活动中心的一个倶乐部里,每天晚上都聚满了来自世界各地的艺术家、艺术节总监及外交人员等,大陆免不了是众所瞩目的焦点。香港则靠著流利的英语及纯熟的公共关系技巧穿梭其间,只有台湾代表团到了那里好像格格不入,连戏都没看几出,一个个就跑到巴黎、阿姆斯特丹附近去玩了。有人忘了带签证、有人丢了护照、有人美金被扒了,老天,我面对的好像是一群台湾观光客。台湾小剧场的年轻人一天到晚反体制,到了那里,才知道自己都不是玩政治的,就好像台湾政府一天到晚喊著进入联合国,面对如此重要的艺术节,竟然还拿两百万元出来赞助人家艺术节去打「中国牌」。

文建会拿钱赞助艺术节,不是等于间接赞助我们去的人吗?

当然不等于。以我们「身体气象馆」这样一个小团体,要做整合二十几个人去参加一个国际艺术节活动的工作,还包括演出、展览,完全都是自力更生,因此也显得捉襟见肘。我自己带了五十几公斤的台湾剧场资料去,到了那里许多联络的事也要自己一个人去跑,负担真重!看到香港的张辉带著四个助理进驻艺术节办公室真是羡慕得很。香港「进念」剧团印制了精美的海报及各种文宣品,到处散发,这是只有像香港那样讲究专业化的社会才会做到的。

我本来不想接触台湾官方驻布鲁塞尔的「台北办事处」,但到了那里才发现问题实在太多,只好伸手求援,我不得不承认他们帮了我们许多忙,他们花了钱找来法语翻译,又帮我们在各方面去做协调,这都应该感谢新闻组的刘代光先生。我在那里也听到李天禄老师对文建会有很强烈的不满;我虽然早已看穿文建会那种老法统的官僚心态,但仍在质疑为什么文建会、教育部、外交部、新闻局四个单位拿出来的两百万元会直接交给艺术节当局?而对所有参加艺术节的团体及个人都不闻不问呢?从这个问题让我更淸醒地看到国家机器的宰制性。以后我可不会再为台湾做这种花钱费力的牺牲。

到底,这两百万元有没有花在你们的身上?

这次亦宛然、临界点的演出及何经泰的摄影展都是艺术节邀请的,所以一切费用都由艺术节负责,还有我个人以驻节艺术家的身份在那里一个月的机票、食宿也都由艺术节支付。但这次「靑年艺术家驻节计划」活动所邀请的六位小剧场年轻人,完全都是自费,香港是由政府资助了十位前往。另外我们与艺术节当局来往联络的行政费也是由本馆支付的;花钱事小,那种「为谁辛苦为谁忙」身份认同失落感才是今后我必须面对的。

临界点在比利时的演出,是台湾小剧场第一次受邀作国际性的演出。欧洲观众对他们的评价如何?

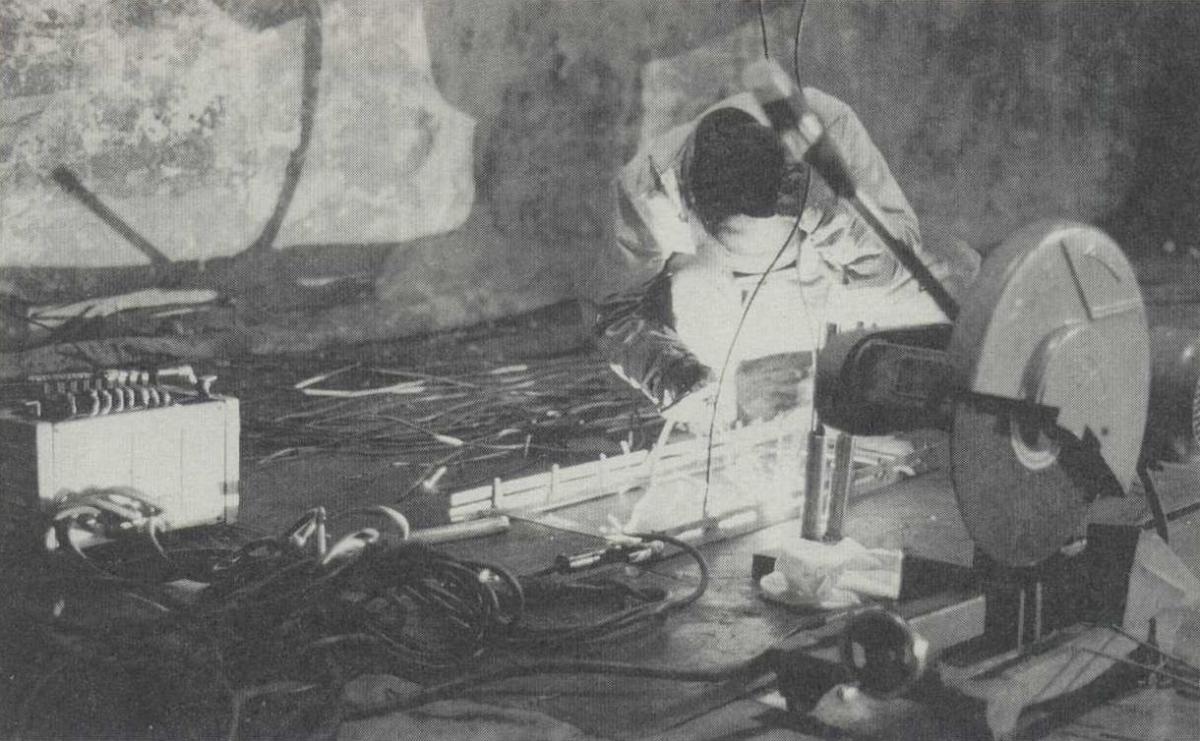

这是台湾小剧场首次走上国际舞台的演出,各方面对他们都有很大期许,加上他们对自己的期许,可以想像得到压力是很大的。也因为这样,就看出了他们的问题。譬如,演员的身体表演、导演的空间调度这些最基本的技术问题都没有解决。导演可以从观念上做出很好的诠释,但落实到剧场的具体呈现,落差却是很大的;这就要回到剧场人的品质问题,假若演员的生命没有与角色的生命交叠的话,像《白水》那样具有典范意味的角色很可能无法逾越演员生命的范围。而身体表演只能像戏曲一样走上程式化,但程式化如果是一种专业技术的话,《白水》的演员在这方面却是非常欠缺的。导演何尝不是这个问题呢?

结果,大家看台湾小剧场都是来看「创意」,而原谅了做为剧场人的品质。香港及大陆剧场的演出,他们很聪明,都避开了这部份,「进念」完全在玩一个整体的剧场氛围,连演员的身体都变成煽动氛围的装置而已;《零档案》启用的是非演员,以它的报吿剧形式来说,更合乎它所要求的真实性;只有我们的「临界点」胆子最大,敢硬碰硬,这也许就是台湾年轻人不够内歛的性格使然吧?

前面开始你谈到应该为自己这几年在台湾做的非主流剧场做一个阶段性总结,其实是面临自己生命的转捩点,最后能否就你设定的剧场与生命之间的关系做一个结论?

也许是我已步入中年期,一直想回到生活里;戒严年代不用说生活,所有的思考都是单面向的,解严后,又一路跌跌撞撞下来,离开生活越来越远了。你若问我生活是什么?我会回答你,生活是一个呈现生命的场域;以前以为舞台是探索生命问题的地方,但现在觉得那还只是一座舞台而已,人影幢幢,生命那种恍惚的情境在那里仍然是被虚构化的。我急迫地想回到生活里,抽烟、喝酒、做爱、多听人家说的闲话,少说自己的丰功伟业。就那么简单的事,现在对我却是一个梦想。生活不是一个浩大的工程,要用一辈子去完成它,对我而言,离开了现在的位子,就可以找到自己的生活了。

访问|江世芳 本刊编辑

纪录整理|郑志忠 临界点团员

你若问我生活是什么?我会回答你,生活是一个呈现生命的场域。

另类剧场(Alternative Theater):指有别于传统的或主流的剧场,以寻求新技巧、新形式、表现新的剧场概念为其特色,类近「实验剧场」或「前卫剧场」的概念。